Terremoto in Turchia e Siria: analisi approfondita del sisma, dei danni e futuro

La notte tra il 28 e il 29 marzo la terra è tornata a tremare in Italia tra i comuni di Montagano e Limosano, nella provincia di Campobasso, in Molise. La forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.6 stando agli ultimi sati dell’INGV e con profondità ipocentrale 23km, è stata avvertita anche in Abruzzo, Campania e Puglia. a di Campobasso nella zona dei comuni di Montagano e Limosano. Non si hanno notizie di feriti o danni agli edifici. I frequenti fenomeni sismici (solo una settimana fa anche in Afghanistan e Pakistan si è verificato un violento terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro in Afghanistan), ci portano a ritornare sull’ultimo evento catastrofico: il terremoto in Turchia e Siria. Di seguito un’analisi che punta ad indagare attraverso diverse fonti i danni provocati e le cause.

Il sisma del 6 febbraio

Lunedì 6 febbraio 2023, alle ore 4:17 locali (2:17 italiane), un devastante terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito i territori della Turchia sud-orientale e della Siria nord-occidentale. Questo evento è stato l’inizio di una sequenza sismica importante, che ha portato a registrazioni di centinaia di terremoti di magnitudo superiore a 3, fino ad un’ulteriore scossa avvenuta alle ore 13.24 locali e pari a 7.5 di magnitudo. Due scosse di magnitudo elevata e paragonabile avvenuta a 9 ore di distanza fanno percepire l’eccezionalità dell’evento, che ad oggi ha causato 47.000 morti, cifra purtroppo destinata ancora a salire. L’epicentro, situato al confine tra le due nazioni, è stato localizzato tra le città di Gaziantep e Kahramanmaraş. Oltre alla magnitudo elevata, gli eventi sismici sono stati caratterizzati da un epicentro molto superficiale: 20 km per l’evento notturno e 10 km per quello delle 13.24, che hanno causato uno scuotimento molto intenso nell’area al confine tra Turchia e Siria, propagandosi fino anche in Libano, Israele e Cipro.

Questi devastanti eventi si sono verificati in una regione altamente sismica, dove avviene l’incontro tra tre placche (Araba, Anatolica ed Euroasiatica) e dove si trovano due faglie estremamente attive, quella Est-Anatolica e quella Nord-Anatolica. In questa zona avviene un complicato movimento tra le placche, in cui la placca anatolica è in rotazione antioraria e viene spinta verso ovest dalla placca arabica, mentre i movimenti verso nord sono impediti dalla placca euroasiatica.

Stando agli ultimi aggiornamenti da parte dell’INGV, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, questa sequenza sismica non sarebbe stata innescata dall’attivazione di un’unica faglia, ma di due. Per il primo terremoto, l’evento principale comunemente definito mainshock e cioè quello delle 4.17 locali, la rottura si è propagata lungo la faglia Est-Anatolica (orientazione NE-SW) per una lunghezza di circa 150-200km, con uno scorrimento stimato lungo il piano di faglia di ben 3 m. Il terremoto delle 13.24 ha invece interessato un diverso segmento di faglia con orientazione EW, che interseca la faglia principale all’altezza di Nurhak. Qui la rottura si è propagata per circa 100 km con uno scorrimento stimato addirittura superiore all’evento precedente.

Terremoto in Turchia e Siria: la sequenza sismica eccezionale e gli spettri di risposta

Come detto, il terremoto in Turchia e Siria è stato caratterizzato da una sequenza sismica eccezionale. Come riportato dallo studio preliminare (disponibile in free download in fondo a questo articolo) di Baltzopoulos et al., il mainshock delle 4.17 ha innescato, fino alle ore 12.00 del 10 febbraio, 1200 terremoti con magnitudo superiore a 2, ovvero una media di 11 eventi sismici all’ora, la maggior parte localizzati lungo le due faglie prima descritte. Circa 10 minuti dopo il mainshock, e a 25 km di distanza, si è verificato un evento di magnitudo 6.7. Nella prima ora della sequenza sismica, la rete di monitoraggio turca ha registrato 9 terremoti di magnitudo superiore a 5.

Per fare un confronto e a sottolineare l’eccezionalità dell’evento, durante la sequenza sismica del terremoto dell’Italia centrale del 2016 lo stesso numero di terremoti di magnitudo superiore a 5 furono registrati in 5 mesi. Il secondo evento sismico più importante, quello delle 13.24, è stato seguito da terremoti di magnitudo superiori a 5 nei successivi 90 minuti, portando a circa 180 il numero di terremoti registrati in meno di mezza giornata. Successivamente la magnitudo degli eventi è andata diminuendo, pur rimanendo in numero elevato: circa 450 terremoti di magnitudo compresa tra 3 e 4 sono stati registrati fino alle ore 12.00 del 10 febbraio.

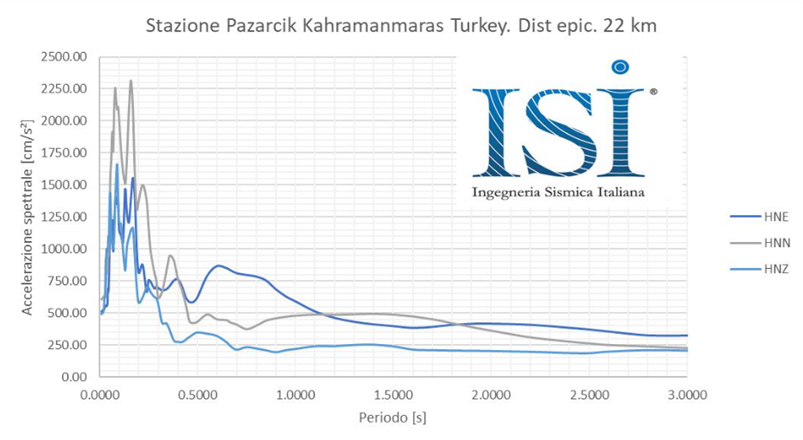

I dati registrati dagli accelerometrici sono stati elaborati ed analizzati per ricavare i parametri che indicano l’intensità del moto del suolo, come il picco di accelerazione orizzontale (Peak Ground Acceleration, PGA) e le ordinate dello spettro di risposta in accelerazione (SA, Spectral Acceleration) calcolato per valori di smorzamento pari al 5%, parametro come noto utilizzato normativamente per definire l’azione sismica di progetto. Di seguito lo spettro del mainshock ricavato dalle registrazioni della stazione di Kahramanmaras ed elaborato da ISI (Ingegneria Sismica Italiana).

Si nota come nel terremoto di Turchia e Siria si siano raggiunte PGA pari a 0.53 g per la direzione EW e 0.64 g per la direzione NS. Uno dei dati più interessanti e sorprendenti è il valore della PGA verticale, pari a 0.48 g e paragonabile a quella orizzontale. Come si può notare l’evento sismico è un fenomeno estremamente più complesso di quanto le norme possano catturare. Ad oggi le normative italiane portano a trascurare facilmente la componente verticale dell’azione sismica, ma forse in futuro tale componente sarà trattata diversamente e presa in maggiore considerazione anche per strutture ordinarie e in qualunque zona sismica. Il picco relativo alle ordinate spettrali sulla componente orizzontale è pari a circa 2.36 g per il corrispondete periodo di 0.16s, davvero un dato incredibile. Inoltre, le accelerazioni spettrali risultano superiori a 1 g per tutti i periodi inferiori a 0.26 s e superiori a circa 0.7 g per periodi fino a 0.5 s per entrambe le componenti orizzontali. Se si pensa che la maggior parte degli edifici in questa zona potrebbe aver avuto un periodo di oscillazione entro questi range, le accelerazioni subite dalle strutture diventano notevoli.

Il tutto viene mostrato più chiaramente in questo post del Prof. Dr. Oguz Cem Celik e dal Dr. Kurtulus Atasever. In esso viene rappresentato il confronto tra gli spettri di risposta delle registrazioni con la gamma di spettri di progetto definiti dal Turkish Building Code. Le ordinate spettrali per periodi da 0,5 s in poi sono largamente superiori ai valori di progetto e non rientrano all’interno del range di spettri proposti dalla normativa turca.

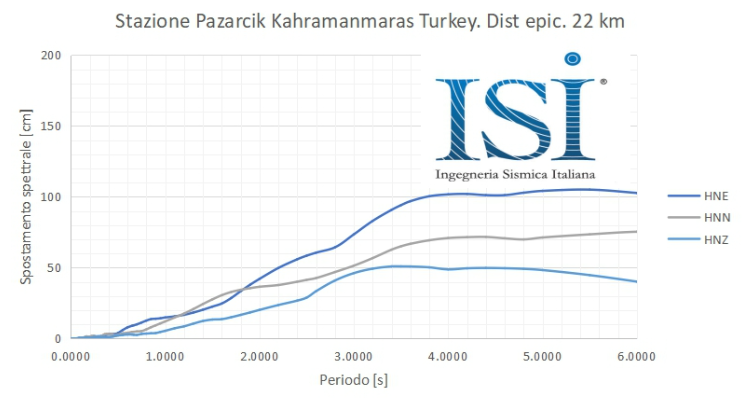

Non solo l’accelerazione, ma anche la domanda in spostamento eccede i range normativi. Dal seguente spettro in spostamento elaborato da ISI si legge che la domanda in spostamento ha raggiunto picchi nell’ordine di 1 m per periodi compresi tra 3 e 6 s sulla componente orizzontale. Valori davvero notevoli e non compatibili con la deformabilità degli edifici nelle zone colpite dal sisma. Basti pensare che in Italia, in zone ad alta sismicità, usualmente si progetta con una domanda in spostamento inferiore ai 30 cm.

Tutti questi dati lasciano intendere l’assoluta eccezionalità dell’evento, che non ha lasciato scampo a migliaia di edifici inesorabilmente collassati. Un evento complesso e vastissimo, che ha interessato zone con ogni tipo di terreno. Ma è lecito chiedersi: le accelerazioni e gli spostamenti fuori scala sono stati l’unica causa di una tragedia così vasta?

Perché sono crollati gli edifici? Analisi dei danni sugli edifici a causa del terremoto in Turchia e Siria

Sul web sono tantissimi i video che immortalano il momento del crollo degli edifici. Da un’analisi preliminare ma non esaustiva di foto e video dei danni nei centri abitati, si può constatare che gli edifici in Turchia e Siria siano crollati a causa dell’innestarsi di un meccanismo principale: il meccanismo di piano soffice (chiamato anche collasso di tipo pancake)

Il video a questo link immortala il crollo di un edificio in Turchia per piano soffice. Si vede come è il piano terra a collassare per primo, portandosi dietro poi il resto dell’edificio che subisce uno spostamento laterale troppo grande, quindi si ribalta. Questo avviene a causa della formazione di cerniere plastiche al piede e in testa ai pilastri del piano terra che porta a spostamenti ai piani superiori più grandi e a sollecitazioni al piede insostenibili fino al raggiungimento del collasso per rottura dei pilastri.

In molti casi, come nel video precedente, a causa dei grandi spostamenti la struttura perde equilibrio, ma le strutture orizzontali rimangono quelle meno danneggiate. Accade che quindi, dopo il collasso dei pilastri a tutti i livelli, i solai, che sono rimasti integri, si schiaccino l’uno sull’altro, sviluppando la cosiddetta forma a “pancake” da cui questo meccanismo prende il nome. Sono diverse le immagini in cui ritroviamo questo tipo di comportamento, come quella in questo post, dove sono facilmente riconoscibili gli orizzontamenti.

Ma nel meccanismo di piano debole può anche accadere che i piani superiori rimangano praticamente intatti, portando ad una notevole differenza tra i danni subiti da un piano rispetto alla restante parte della struttura. In alcuni edifici il piano terra è scomparso e la parte in elevazione si è praticamente poggiata sul suolo.

Tramite questo meccanismo di collasso, l’edificio dissipa poca energia, perché sono poche le cerniere plastiche che si formano. Il crollo, quindi, avviene in maniera incontrollata perché il meccanismo di piano soffice avviene prima rispetto ad altri tipi di rottura. Ed è proprio per questo che tale meccanismo è uno dei collassi strutturali più pericolosi e certamente da evitare.

Purtroppo, nella maggior parte degli edifici crollati questo meccanismo era inevitabile a causa della loro conformazione architettonica. Il piano debole, infatti, si viene a creare quando un piano ha rigidezza significativamente inferiore a quella degli altri. Ciò si riscontra lì dove i piani terra degli edifici sono completamente liberi da elementi di tamponamento o presentano superfici vetrate mentre il resto della costruzione presenta una netta prevalenza di strutture opache. Tantissimi edifici in Siria e Turchia presentavano queste caratteristiche, ma non solo: anche in Italia gli edifici con il piano terra sgombero sono ancora diffusissimi, frutto delle scelte costruttive degli anni ’60 e ’70, e sono stati interessati purtroppo da diversi crolli durante il terremoto dell’Aquila.

È da notare che nel terremoto di Turchia e Siria alcuni edifici non hanno subito collassi improvvisi ma si sono ribaltati, in alcuni casi subendo pochissimi danni, come alcuni edifici a Golbasi, nella provincia di Adıyaman, in cui non sono stati segnalati danni importanti ma in cui è evidente l’innestarsi di un fenomeno di ribaltamento.

Seppur preliminarmente, è possibile ipotizzare che questi danni possano essere stati innescati da cedimenti localizzati del terreno causati dalla liquefazione del suolo, fenomeno molto pericoloso che può avvenire in alcune tipologie di suolo in concomitanza di eventi sismici. Durante la liquefazione accade che il terreno, sottoposto a scuotimento, perde temporaneamente, ma improvvisamente, resistenza e si comporta come un liquido denso. Ciò avviene perché la sua resistenza al taglio si riduce drasticamente per effetto dell’incremento e dell’accumulo delle pressioni interstiziali a causa del sisma. In questo terreno quindi gli edifici sprofondano, o si ribaltano.

L’ipotesi della liquefazione del terreno

In attesa di studi più approfonditi, quella della liquefazione del terreno è al momento solamente un’ipotesi. Ciò che è importante sottolineare è l’enorme complessità del fenomeno sismico. Ma preme ripetere anche un aspetto determinante che ormai passa come secondario: una corretta e funzionale progettazione strutturale antisismica deve essere accompagnata pari passo da una ragionata ed equilibrata progettazione architettonica, uno studio geologico approfondito e un’attenta considerazione dei fenomeni geotecnici. Al di sopra di tutto però ci dovrebbero essere aspetti fondanti senza i quali gli edifici, anche se perfettamente progettati, potrebbero comunque crollare: normative attente e aggiornate, materiali di qualità e realizzazione ad opera d’arte dei fabbricati. Forse però, nel caso del terremoto in Turchia e Siria, ad alcuni di questi aspetti non è stata data la giusta importanza.

Il dubbio sui materiali e la speculazione edilizia

Come detto ad inizio articolo, la Turchia è una delle regioni più sismiche al mondo. Quello del 6 febbraio 2023 è stato uno dei terremoti più gravi e dannosi della storia moderna della nazione, ma non è stato l’unico. Nel 1999, infatti, la Turchia ha dovuto fronteggiare un altro terribile terremoto, quello di Izmit. Con una magnitudo di 7.6, il terremoto di Izmit provocò più di 17.000 vittime. Dall’analisi dei danni negli anni successivi, fu chiaro come l’errata o mancante progettazione antisismica degli edifici fu la causa principale del crollo di intere città. Fu stimato che tra l’85 e il 90% degli edifici crollò o si danneggiò a causa dell’instaurarsi del meccanismo di piano soffice. Il terremoto di Izmit spinse quindi il governo turco a riemanare le normative per le costruzioni con un’importante enfasi sulla progettazione antisismica. Ma vennero poco applicate ai nuovi edifici a causa della corruzione del sistema, che portò a realizzare tantissimi edifici con materiali di scarsa qualità e senza alcun criterio strutturale che potesse far fronte ai terremoti. Inoltre, come in Italia, molti edifici in Turchia sono stati costruiti prima del 1999 e avrebbero necessitato di interventi di retrofit. Secondo un report del World Bank, in Turchia circa 6.7 milioni di edifici residenziali richiederebbero un retrofit strutturale o dovrebbero essere demoliti e ricostruiti, per un costo complessivo di 465 miliardi di dollari. Al 2021, solo il 4% di questi edifici sono stati adeguati sismicamente o ricostruiti. Uno dei problemi più importanti che storicamente affligge la Turchia sono la corruzione e la speculazione edilizia.

La complessità della situazione in Siria

A seguito del terremoto, sotto il profilo mediatico l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sulla Turchia. Forse perché, a differenza della Siria, si tratta di un paese facente parte della Nato, o forse anche perché in Siria la situazione è molto complessa. Dal 2011 il paese è alle prese con una sanguinosa guerra civile ed è diviso. Questa spaccatura ha fatto sì che la macchina dei soccorsi umanitari si muovesse in maniera non del tutto omogenea, con gli stati occidentali che hanno indirizzato gli aiuti principalmente verso la Turchia, dimenticandosi in un primo momento dell’esistenza della Siria.

Cosa aspettarsi dopo il terremoto in Turchia e Siria?

Intanto la terra continua a tremare. Il 21 febbraio due nuove scosse di magnitudo 6.4 e 5.8 hanno colpito a distanza di pochi minuti l’una dall’altra la provincia di Hatay, provocando centinaia di altri morti. Secondo Alessandro Amato, responsabile del Centro Allerta Tsunami dell’INGV, l’aftershock, ovvero la coda della sequenza sismica, durerà certamente per anni. Le due nuove scosse di terremoto lo testimoniano. Solamente con il passare del tempo le scosse si ridurranno di intensità fino a un livello non più percepibile dalla popolazione e senza causare ulteriori danni. Secondo il sismologo “la sequenza di aftershock si considera finita quando la sismicità di fondo, cioè la sismicità che normalmente caratterizza un territorio, torna ai suoi livelli originali, ossia quelli antecedenti l’evento sismico. In Italia, per esempio, si registrano ancora scosse di terremoto nelle regioni colpite dal sisma del 2016 nella zona di Norcia e Amatrice, dunque a distanza di oltre sei anni, la fase di aftershock non si è ancora conclusa, sebbene ormai si tratti di scosse sempre più piccole. Il problema, dunque, non è tanto capire quando finisce la fase di aftershock, ma piuttosto quando smetteranno le scosse intense in grado di causare ancora danni e questo non è molto prevedibile, anche se nei prossimi giorni l’intensità delle scosse tenderà a diminuire”.