Strategia biodiversità 2030: siamo davvero a metà strada?

Nel pieno della crisi ecologica, il divario tra la rapidità del degrado e la lentezza delle risposte politiche genera un paradosso temporale: le soluzioni rischiano di arrivare troppo tardi, quando il danno sarà sistemico e irreversibile. La biodiversità scompare a ritmi esponenziali, mentre la Strategia europea 2030 fatica a trasformare obiettivi ambiziosi in risultati concreti.

Il Regolamento sul ripristino della natura rappresenta un punto di svolta formale, ma l’analisi indipendente del JRC rivela ritardi strutturali, carenze nei dati e misure ancora parziali. Il tempo per invertire la rotta non è finito, ma si sta contraendo. E agire in ritardo può rompere la coerenza stessa degli eventi.

Il paradosso temporale della biodiversità

Quello in cui ci troviamo immersi è un paradosso temporale sui generis: non si tratta del classico “paradosso del nonno” – in cui un’azione nel passato impedisce il presente – ma di una asimmetria drammatica tra il tempo della crisi ecologica e quello della risposta politica.

| Il paradosso del nonno: quando la causa elimina sé stessa Il paradosso del nonno è uno dei più noti paradossi logici associati all’ipotesi del viaggio nel tempo. Non riguarda tanto la fisica quanto la coerenza causale: descrive cosa accadrebbe se un’azione nel passato impedisse l’esistenza stessa di chi la compie. È un esercizio di pensiero utile per esplorare i limiti della linearità temporale e della relazione causa-effetto. Secondo lo schema classico, una persona torna indietro nel tempo e compie un’azione che impedisce la nascita di uno dei suoi genitori (ad esempio, uccidendo accidentalmente il proprio nonno prima del concepimento del genitore stesso). Da ciò derivano due effetti inconciliabili: • se il nonno muore, il discendente non nasce; • se il discendente non nasce, l’azione nel passato non può essere compiuta; • ma se l’azione non avviene, il nonno sopravvive, il discendente nasce… e così via. Si genera così un loop causale contraddittorio: la causa (l’azione nel passato) elimina la propria possibilità di esistere. E il tempo perde coerenza. |

La biodiversità scompare: la strategia al 2030 e il paradosso

La biodiversità scompare a una velocità esponenziale:

- secondo l’IPBES, l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, un milione di specie è a rischio estinzione;

- il Consiglio europeo sottolinea che perdiamo fino a 200 specie ogni giorno.

Eppure, le contromisure istituzionali (se, quando e come tali possono essere definite) faticano a tenere il passo: mentre la crisi accelera, la governance avanza con lentezza.

È in questa frattura che si genera un paradosso: le soluzioni rischiano di arrivare dopo il punto di non ritorno.

Una sorta di collisione tra presente e futuro, e se volessimo spiegarla con il linguaggio del cinema, potremmo chiamarla, con le parole di Doc Brown in Ritorno al futuro – Parte II, “una reazione a catena che scomporrebbe la tessitura del continuum spazio-temporale”.

Perché la biodiversità è importante?

La biodiversità costituisce il fondamento ecologico delle società umane e dei sistemi naturali, e garantisce il funzionamento degli ecosistemi da cui dipendono funzioni essenziali come la produzione di cibo, la disponibilità di acqua e la regolazione del clima.

La perdita di diversità biologica compromette la capacità della natura di sostenere l’equilibrio degli ambienti, assorbire emissioni, rigenerare suoli e difendere la salute pubblica.

Anche dal punto di vista economico, la dipendenza è strutturale: secondo il World Economic Forum, quasi la metà del prodotto interno lordo globale è legato in modo diretto o indiretto al capitale naturale. Agricoltura, edilizia, industria alimentare e manifatturiera, infatti, si reggono sull’integrità degli ecosistemi e delle risorse che li alimentano.

Tuttavia, l’attività umana sta accelerando la degradazione di habitat, la diffusione di specie invasive, l’inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico.

In base a valutazioni scientifiche internazionali, una parte consistente delle specie conosciute è attualmente esposta a un rischio concreto di estinzione, e se non si interviene per invertire questa traiettoria, gli effetti ecologici, sanitari ed economici saranno crescenti e potenzialmente irreversibili.

La Strategia dell’UE per la biodiversità verso il 2030: architettura e obiettivi

La biodiversità, quindi, è molto più che un valore naturale da preservare: costituisce l’infrastruttura vitale che sostiene gli ecosistemi, regola il clima, tutela la salute e alimenta l’economia reale.

Gli equilibri ecologici da cui dipendono aria, suolo, acqua e cibo non sono stabili per inerzia: richiedono varietà genetica, funzionale e sistemica.

Per questo la Strategia dell’UE sulla biodiversità al 2030 non si limita alla protezione passiva, ma punta a invertire le dinamiche di degrado attraverso obiettivi ambiziosi e misure vincolanti.

Tra le misure cardine della strategia europea per la biodiversità, l’Unione si impegna a rafforzare in modo concreto la tutela degli ecosistemi, prevedendo che entro il 2030 almeno il 30% del territorio e delle acque marine sia formalmente protetto. Di questa quota, almeno un terzo – pari al 10% del totale – dovrà rimanere effettivamente indisturbato, cioè non soggetto a pressioni significative da parte delle attività umane. Rientrano in questa categoria ambienti di alto valore ecologico come le foreste primarie, le torbiere, le praterie naturali e le zone costiere intatte, fondamentali per la regolazione del clima e la conservazione della biodiversità.

La sicurezza alimentare a rischio e la risposta agro-ecologica

Tra i nodi più critici, il declino degli impollinatori rappresenta non solo un segnale della crisi ecologica in corso, ma anche un rischio diretto per la sicurezza alimentare.

Per affrontare questa emergenza, il Parlamento europeo ha richiesto una revisione strutturale dell’iniziativa UE dedicata, attraverso un sistema di monitoraggio armonizzato a livello europeo, l’introduzione di indicatori di impatto verificabili e il potenziamento delle competenze tecniche necessarie. L’obiettivo è trasformare la tutela degli impollinatori in una politica coerente, misurabile e applicabile in modo uniforme su tutto il territorio dell’Unione.

| La strategia tocca anche gli ambienti urbani, promuovendo soluzioni verdi per migliorare la qualità della vita e la resilienza ecologica delle città. Si va dalla diffusione di tetti verdi all’agricoltura urbana, fino al divieto dell’uso di pesticidi nelle aree verdi pubbliche e alla riduzione dei fertilizzanti. In ambito agricolo, si punta a una svolta agro-ecologica: almeno il 25% dei terreni agricoli dovrà essere convertito al biologico entro il 2030, con riduzioni del 50% nell’uso di pesticidi chimici e delle perdite di nutrienti, e un abbattimento del 20% dei fertilizzanti. |

Il Regolamento sul ripristino della natura: la svolta (forse) vincolante

Questa visione strategica trova oggi un suo possibile punto di svolta normativa con l’approvazione del Regolamento sul ripristino della natura, il primo atto legislativo europeo che rende giuridicamente vincolanti gli obiettivi di rigenerazione ecologica previsti dalla strategia sulla biodiversità al 2030. Dopo anni di dibattito, la transizione dalla pianificazione all’obbligo formale sembra finalmente avviata, sebbene resti da verificare la reale portata dell’attuazione a livello nazionale.

| Il 17 giugno 2024, il Consiglio ha approvato definitivamente il Regolamento sul ripristino della natura, primo atto legislativo a imporre obblighi vincolanti in materia di rigenerazione ambientale. Gli Stati membri dovranno adottare misure concrete per: • habitat terrestri e marini degradati; • zone agricole e urbane; • foreste, fiumi, pianure alluvionali; • popolazioni di impollinatori. L’obiettivo: ripristinare il 20% di terre e mari entro il 2030 e tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050. Ma la fase attuativa resta incerta, anche per l’opposizione di alcuni governi e settori produttivi. |

A metà del cammino: il verdetto del JRC

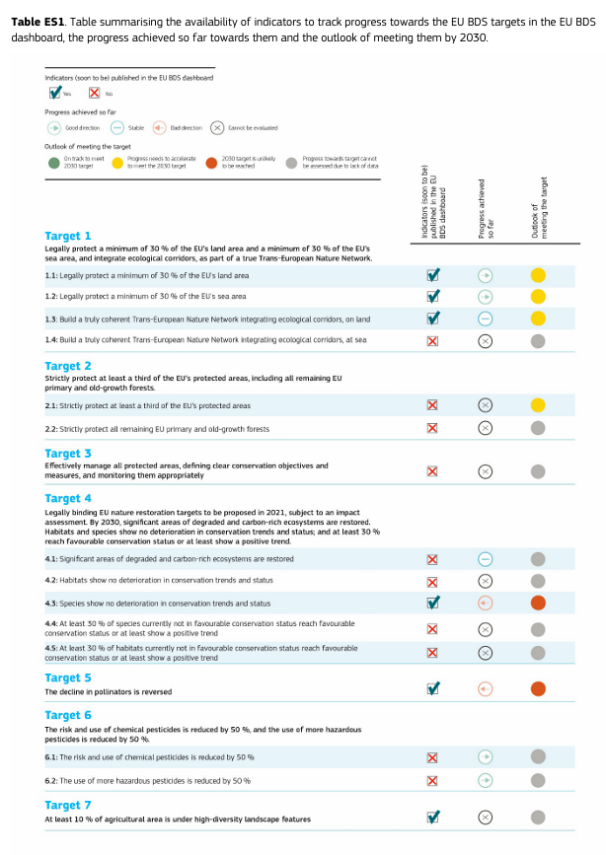

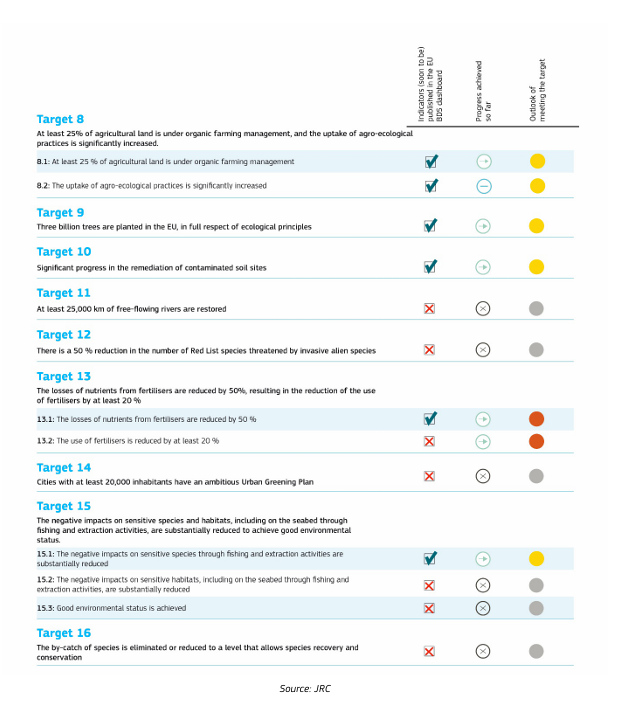

Il documento “Assessing progress in monitoring and implementing the EU Biodiversity Strategy for 2030”, pubblicato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea (JRC, Joint Research Center), offre una valutazione indipendente dei primi cinque anni di strategia.

Il bilancio è chiaro: l’UE è in forte ritardo.

Strategia biodiversità 2030: i risultati ottenuti e i problemi da affrontare

È sufficiente dare uno sguardo alla tabella per rendersene conto, nonostante le frasi di circostanza con le quali il report è tato presentato.

“Sebbene resti ancora molto da fare, i risultati finora raggiunti sono motivo di fiducia: quasi la metà delle azioni previste dalla strategia è stata completata, mentre l’altra metà è perlopiù in corso di attuazione — un segnale chiaro dell’impegno concreto dell’UE.

Allo stesso tempo, il rapporto sottolinea la necessità di accelerare gli sforzi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2030. In particolare, evidenzia l’urgenza di rafforzare le capacità di monitoraggio, poiché l’assenza di dati adeguati ostacola la valutazione dei progressi relativi a quasi la metà degli obiettivi”.

Il documento del JRC, pur riconoscendo l’impegno politico e il lavoro tecnico svolto, lascia emergere con chiarezza una verità scomoda: siamo a metà del cammino (dal punto di vista temporale…), ma con il fiato corto.

L’assenza di dati affidabili, l’incertezza su metà degli indicatori e l’avanzamento limitato di alcune misure chiave alimentano il rischio di una strategia disallineata rispetto alla traiettoria reale del degrado ecologico.

E se anche l’Europa, con i suoi strumenti normativi e il suo bagaglio scientifico, non riesce a invertire questa deriva, la domanda non è più “se” riusciremo a raggiungere gli obiettivi, ma “quando” il divario tra intenzioni e risultati diventerà irreversibile.

È in questo scarto tra ambizione dichiarata e trasformazione concreta che si annida il vero paradosso temporale. Perché le soluzioni ci sono, le diagnosi sono note, eppure rischiamo di arrivare tardi, proprio come nel cinema, quando due linee temporali entrano in collisione, le conseguenze non sono più teoriche.

Sono sistemiche.

Il paradosso temporale e l’ipotesi più pessimistica

Il paradosso temporale evocato in Ritorno al Futuro – Parte II può sembrare un’esagerazione narrativa, ma nel contesto della biodiversità assume un senso tutto particolare:

- nel film, il rischio è che due versioni della stessa persona – provenienti da tempi diversi – si incontrino, provocando uno squilibrio catastrofico nel continuum spazio-temporale;

- nel nostro caso, l’incontro che dobbiamo temere è quello fra il presente inerte e il futuro minacciato, fra il sistema che continua a fare promesse, scrivere strategie e firmare regolamenti… e quello che, di fatto, non riesce ad agire in tempo.

Due versioni di noi stessi che, se si avvicinano troppo senza che nulla cambi, rischiano di generare una reazione a catena che mina le stesse fondamenta ecologiche, sociali ed economiche su cui viviamo.

| In chiave simbolica, il paradosso è una potente metafora della responsabilità delle scelte: quando le azioni arrivano fuori tempo massimo, o quando si tenta di intervenire troppo tardi, si rischia di entrare in un ciclo in cui la reazione distrugge la possibilità stessa di risolvere il problema. |

“Riconosco che è l’ipotesi più pessimistica: la distruzione potrebbe essere molto circoscritta e limitata alla nostra galassia”.

Ma in fondo, questa galassia è l’unica che abbiamo.

Il tempo, come sempre, non aspetta: può ancora essere piegato, ma solo se il cambiamento è reale, strutturato e tempestivo.

A una condizione: che si agisca.

Adesso.

Diversamente, il tempo perde coerenza.

E, con esso, qualsiasi azione.