Sin, bonifiche al palo nei 41 siti più inquinati d’Italia

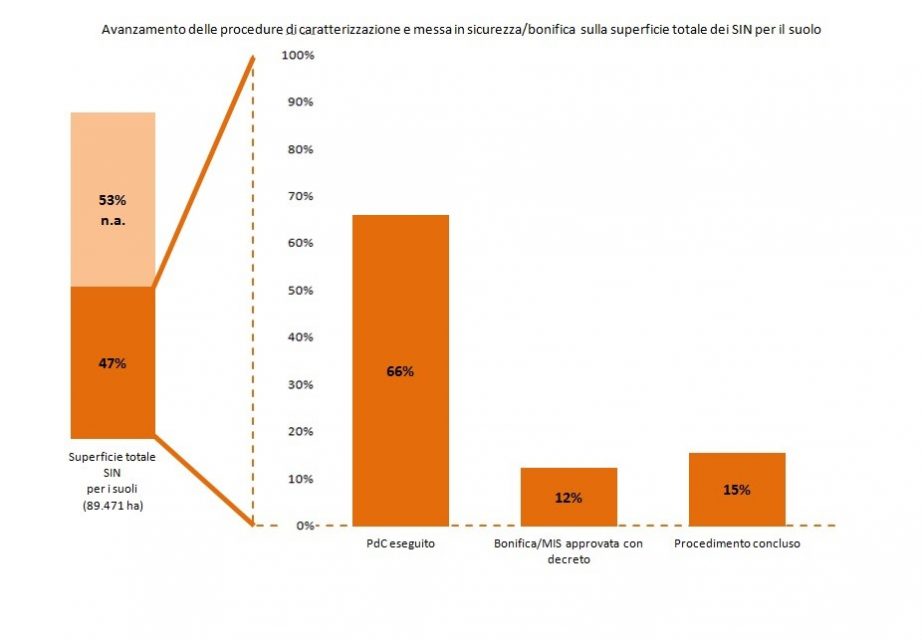

Come ogni anno l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha pubblicato un report dettagliato sui Siti Contaminati d’Interesse Nazionale (SIN) presenti in Italia, ovvero quelle aree molto estese classificate come pericolose e che necessitano di urgenti interventi di bonifica. I risultati del report, esposto anche in presenza della Commissione Ecomafie, non sono dei migliori, non tanto per il numero di SIN presenti in Italia, ancora fermo a 41, quanto per l’avanzamento dei lavori: solo su un quarto dei 41 siti, infatti, sono stati avviati o completati gli interventi di bonifica.

La situazione dei SIN in Italia

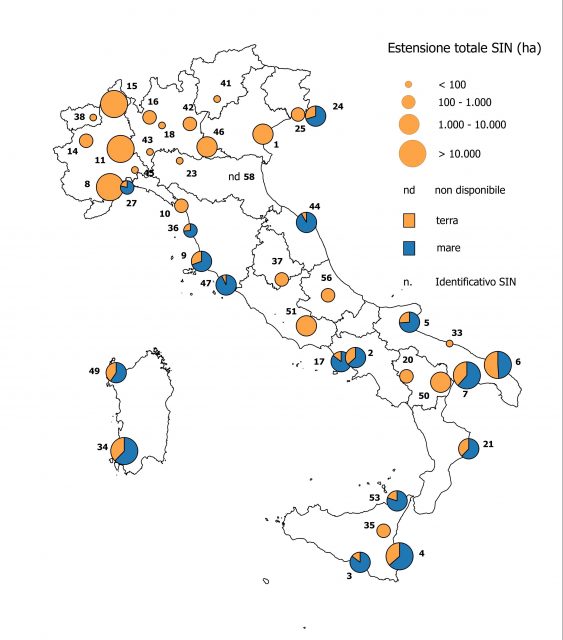

I SIN in Italia occupano una superficie complessiva a terra pari a 171.268 ha e rappresenta lo 0,57% della superficie del territorio italiano. Hanno un’estensione a mare pari a 77.733. I SIN sono presenti in tutte le regioni italiane, ad eccezione del Molise. Più della metà (21) dei SIN ricade in Lombardia (5), Piemonte (4), Toscana (4), Puglia (4) e Sicilia (4). In termini di estensione complessiva dei SIN le Regioni che presentano le maggiori superfici complessive (terra + mare) sono:

- Piemonte (circa 90.000 ha),

- Sardegna (circa 56.800 ha),

- Sicilia (circa 24.400 ha),

- Puglia (circa 24.000 ha)

- Liguria (circa 22.500 ha).

Solo in due casi, a livello regionale, la superficie a terra dei SIN è superiore all’1% del territorio regionale. In Liguria con il 4,1% e in Piemonte con il 3,5%. Sono anche le regioni occupate da alcuni tra i siti più famosi d’Italia, quello di Cengio e Saliceto e di Casale Monferrato.

Figura 1 – annuario.isprambiente.it

A preoccupare l’ISPRA e la Commissione bicamerale Ecomafie, che anche si interessa della questione, è che solamente per il 66% delle aree sono stati fatti dei piani di caratterizzazione del sito. Gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza risultano pprovati per il 12% delle superfici. Mentre il procedimento è concluso solamente nel 15% della superficie complessiva dei suoli.

Figura 2 – annuario.isprambiente.it

L’analisi di Laporta

Proprio per questo Stefano Laporta, presidente dell’ISPRA, ha dichiarato che “la situazione dei SIN non è brillante”. Anche se il numero SIN è in diminuzione. C’erano 13 Siti nel 1999 fino a toccare un picco di 57 a fine 2008 per arrivare agli attuali 41. Secondo Laporta le difficoltà per le bonifiche nascono non solo per la natura dell’inquinamento presente, spesso causato da diversi contaminanti. C’è anche un problema di frammentazione degli interventi effettuati. A questo si aggiungono i continui cambiamenti delle proprietà, che rende difficile risalire ai veri responsabili degli inquinamenti.

La normativa di riferimento e le tabelle dell’ISPRA

L’art. 252, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 definisce che “i siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali”. I SIN sono stati individuati e perimetrati mediante decreto del Ministero dell’Ambiente d’intesa con le Regioni. Le procedure di bonifica degli stessi sono di competenza del MATTM.

Le modifiche

Tramite l’art. 36-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 134 sono state apportate delle modifiche ai criteri di individuazione dei SIN, sulla base dei quali il loro numero è stato portato prima a 39, poi agli attuali 41. Grazie infatti alla sentenza del TAR Lazio n. 7586/2014 del 17 luglio 2014 e alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono stati inseriti tra i SIN anche l’area del territorio del Bacino del Fiume Sacco e quella dell’Officina Grande Riparazione ETR di Bologna. La gestione dei siti contaminati è regolamentata, in Italia, dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Parte IV, Titolo V), che individua l’analisi di rischio come strumento chiave per la definizione di sito contaminato e per la relativa gestione. All’interno del report dell’ISPRA, disponibile a questo link, si possono osservare due tabelle: la Tabella 1 definisce i SIN per provincia, il loro numero identificativo, il riferimento normativo di individuazione e la loro estensione, mentre la Tabella 2 descrive lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica, in percentuale, sia per l’estensione a terra che per quella a mare di ogni SIN.

Come si definisce e gestisce un SIN

La valutazione dei siti contaminati avviene in due fasi. Nella prima si effettuano indagini preliminari di confronto con valori di screening tabellari (CSC) sia per il suolo che per le acque sotterranee, e si identificano come siti potenzialmente contaminati quelli per cui C>CSC. Successivamente, nella seconda fase, si stabiliscono nuovi valori di soglia specifici (CSR) con il quale il sito può essere dichiarato contaminato (C>CSR) o non contaminato (C<CSR). Se il sito viene definito contaminato sono previsti dalla normativa diversi interventi. Il primo fra tutti è quello di messa in sicurezza operativa del sito, ovvero quell’insieme di interventi atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e l’ambiente. Tra questirientrano anche gli interventi di contenimento della contaminazione, da realizzare in via temporanea in attesa di ulteriori lavori. Dopodiché si procede prima con la messa in sicurezza permanente, ovvero con quegli interventi che isolano in modo definitivo le fonti inquinanti per garantire un elevato livello di sicurezza, poi con la bonifica vera e propria. Questo passaggio elimina le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ne riduce la concentrazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiori alla soglia CSR.

Un esempio di bonifica: il SIN di Assemini

Con i suoi 10.639 ettari il SIN di Assemini, in località Macchiareddu (Sardegna), è uno dei più estesi in Italia. Qui nel 1960, grazie alle risorse del Piano di Rinascita della Sardegna, nasce un importante polo petrolchimico per la produzione di cloro-soda e prodotti derivati che sfruttava le grandi saline presenti sul territorio. Nel 1976 inizia il graduale ridimensionamento delle attività industriali. Nel 1982 lo stabilimento passa ad Eni, che avvia un intenso programma di riqualificazione. L’impianto cloro-soda diventa a tecnologia a membrana, primo in Italia, in sostituzione di quello a mercurio.

Bonifica e riqualificazione

Nel 2005 sono stati inoltre realizzate, in diverse aree, alcune barriere idrauliche e un sistema di impianti per il Trattamento Acque di Falda (TAF). Ad oggi la spesa complessiva per le attività di caratterizzazione, demolizione e bonifiche di suoli e falda si aggira intorno ai 320 milioni di euro. Bisogna spendere ancora 80 milioni per il completamento degli interventi di risanamento, mentre servono 6 milioni all’anno per gestire il TAF. Come infatti si evince dalla Tabella 2 del report di ISPRA, il procedimento di bonifica del sito di Assemini è concluso solo per l’8%. Seppur molto è ancora da realizzare, Eni si è dimostrata attenta alla valorizzazione storica, culturale e ambientale delle Saline di Assemini. Nel 2015 infatti ha avviato una partnership innovativa con il Fondo Ambiente Italiano. Dopo diversi interventi di restauro, le saline sono state aperte al pubblico nel maggio 2017. Oggi regalano ai fruitori un’esperienza che coniuga l’attività industriale con la valenza storica di un sito operativo. Le saline sono pienamente operative e producono sale alimentare e destinato ad usi industriali, come quello utilizzato per il disgelo delle strade.