La microzonazione sismica per prevenire il rischio sismico. Intervista al geologo Stragapede

Le informazioni deducibili dalla microzonazione sismica

La Microzonazione Sismica è un’operazione professionale che permette di suddividere in modo dettagliato un territorio sulla base della propria risposta sismica riferendosi ad un terremoto di progetto. Permette inoltre di restituire areali nei quali la risposta sismica può ritenersi omogenea e consente di individuare, nel territorio di studio, aree più o meno sensibili ad effetti di amplificazione sismica, di quantificare le peculiarità di risposta locale ad un evento sismico, ed individuare i fattori che, sia in fase di pianificazione urbanistica che in fase di progettazione strutturale, è necessario considerare per attenuare o mitigare il risentimento di un eventuale evento critico e conferire alle realizzazioni il livello prestazionale richiesto. Pertanto, la Microzonazione Sismica è un’operazione multidisciplinare con finalità molteplici, ovvero riconoscere, individuare, perimetrare, nell’ambito di una particolare area, quelle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che condizionano la reazione locale del territorio in caso di terremoto. La microzonazione sismica consente, quindi, di valutare gli effetti determinati da un evento sismico atteso e l’amplificazione al suolo.Modalità applicative della microzonazione sismica

La Microzonazione Sismica si attua mediante la restituzione di un progetto GIS (Geographic Information System). Il territorio oggetto di studio è suddiviso in microaree in cui sono dettagliate le seguenti informazioni:- caratteristiche geotecniche del terreno, con particolare riferimento al comportamento dei terreni e delle rocce alle sollecitazioni dinamiche ed al degrado per effetto delle sollecitazioni sismiche.

- Nelle aree con rocce in affioramento si studia nel dettaglio la morfologica del territorio, individuando le situazioni di possibile instabilità dei versanti e la presenza di creste e rilievi sui quali gli effetti sismici possono risultare amplificati e gli effetti dei un sisma più severi.

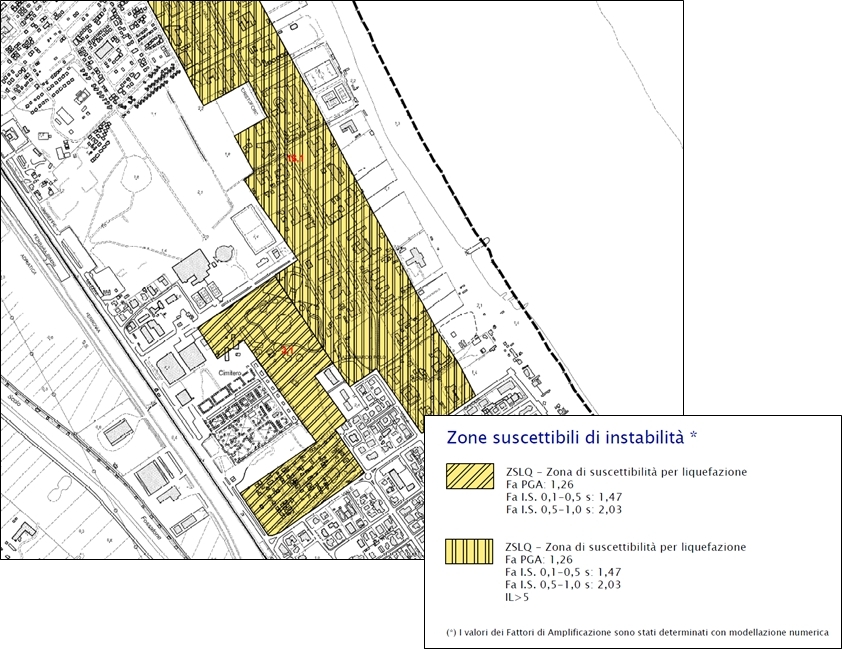

- Gli effetti della liquefazione sono analizzati in dettaglio dove sono predisponenti le condizioni geologiche, geotecniche ed idrogeologiche, dove sono presenti sabbie da poco a mediamente addensate in presenza di una falda idrica relativamente superficiale.

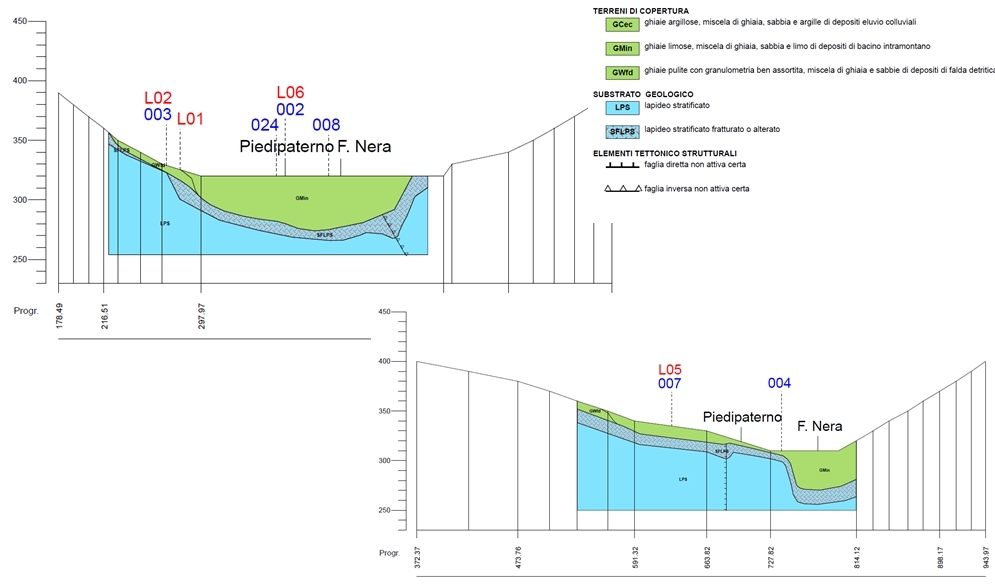

- Nelle aree alluvionali dove sotto terreni sciolti il substrato roccioso presenta profondità marcatamente variabili, le analisi di risposta sismica, con riferimento principale alle zone di margine, diventa un elemento importante per comprendere come su terreni corrispondenti, edifici omologhi devono confrontarsi, durante un medesimo sisma, a sollecitazioni spesso marcatamente differenti in relazione alla loro posizione.

- Così vengono sviluppati studi di dettaglio sulla risposta del territorio in prossimità di faglie attive e capaci, il cui movimenti relativi hanno portato alla loro evidenza sino alla superficie, generando situazioni locali nelle quali le azioni sismiche hanno modificato profondamente le caratteristiche geotecniche dei terreni, portando alla rottura il suolo, superando i limiti di elasticità e plasticità.

- prove impiegate per le verifiche, modulate sulle informazioni acquisite da un recupero dei dati pregressi e delle analisi superficiali.

Tipologie di indagine

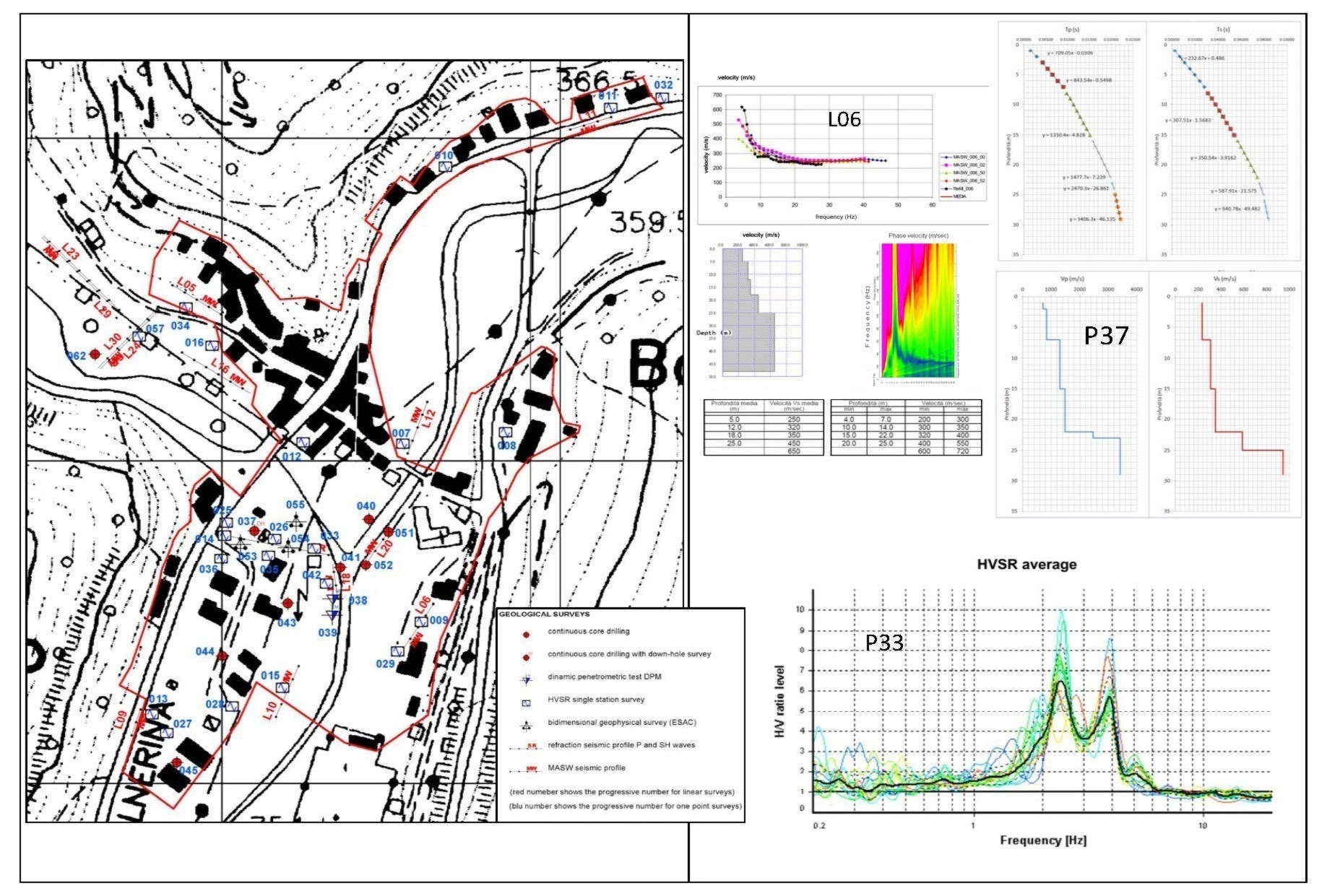

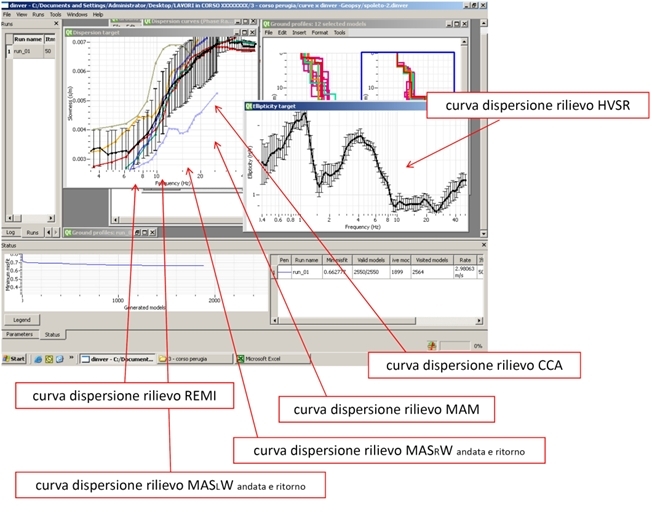

Prediligendo indagini geofisiche di superficie, poco invasive anche in contesti urbanizzati e di contenuto impegno economico, risulta possibile raggiungere adeguati dettagli sulla geometria del sottosuolo, che consentono modellazioni sufficientemente accurate sul comportamento del territorio durante un terremoto. Indagini a rifrazione, sia in onde longitudinali che di taglio, analisi MASW e ReMi dei dati, rilievi dei microtremori per analisi HVSR, sono tecniche che, opportunamente coordinate [fig. 1], consentono di acquisire informazioni di buona risoluzione del sottosuolo su area vasta e di ricostruire, anche in profondità, la stratigrafia di base per le simulazioni che sono alla base dello studio di Microzonazione di livello avanzato, operativa per la ricostruzione o la prevenzione del rischio sismico.

Fig. 1 – tecniche di indagine geofisica per la microzonazione sismica nelle fasi di elaborazione con analisi congiunta impiegando software open source

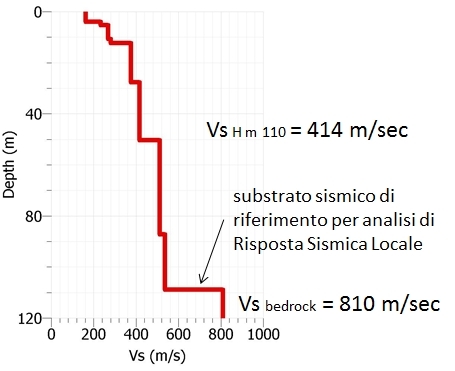

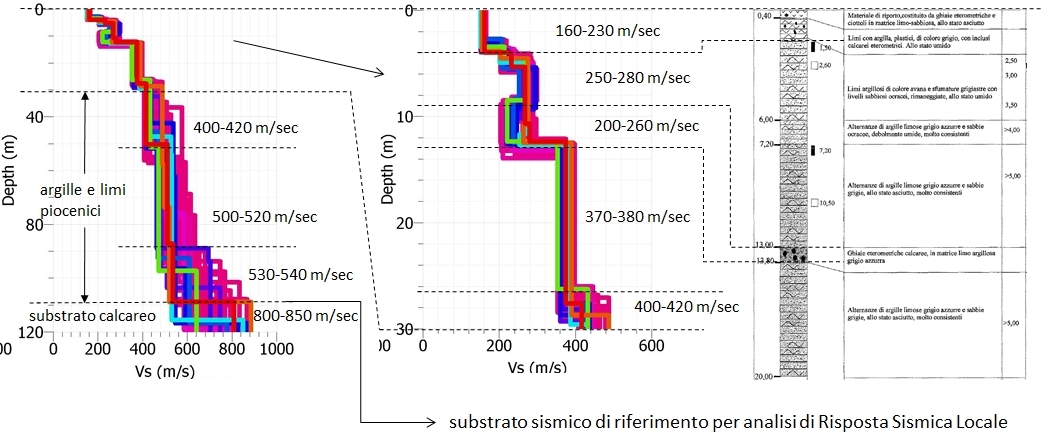

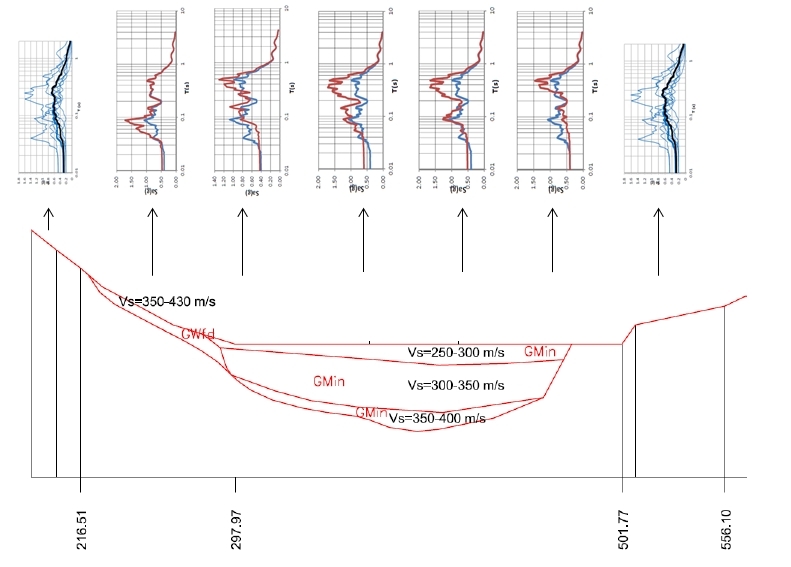

Fig. 2 – restituzione profilo di rigidità del sottosuolo in situazione stratigrafica complessa mediante l’impiego di tecniche di indagine differenti e correlate (campagna didattica di MS in Perugia)

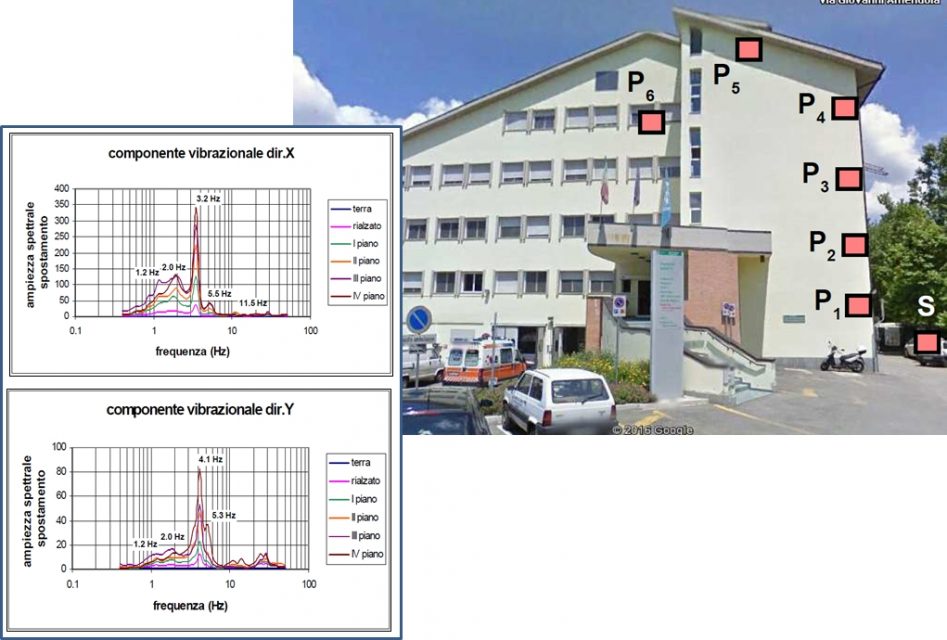

Fig. 3 – individuazione delle frequenze caratteristiche di edifici sensibili e rilevanti ai fini della protezione civile, mediante rilevamenti vibrazionali, supporto alle analisi di Microzonazione di livello 3 ed analisi dello Stato Limite all’Emergenza (edificio ospedaliero – Santa Sofia – (FC))

- geometrie nel sottosuolo che possono governare le modalità di propagazione delle onde sismiche;

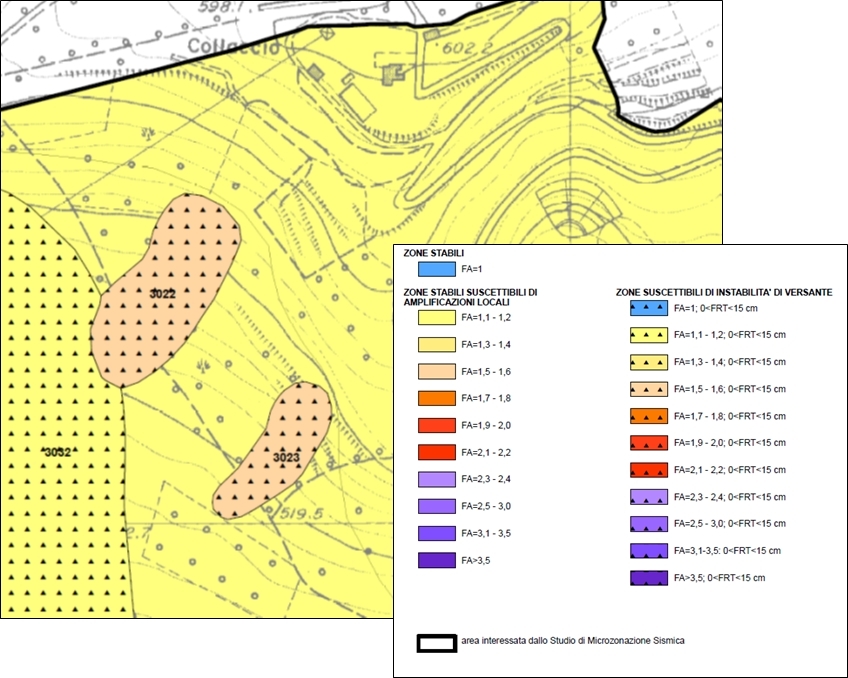

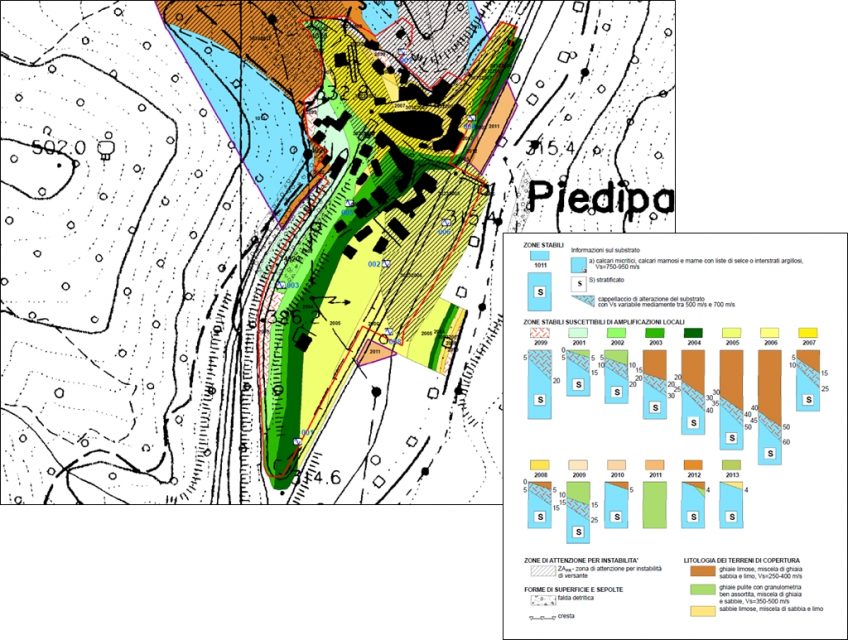

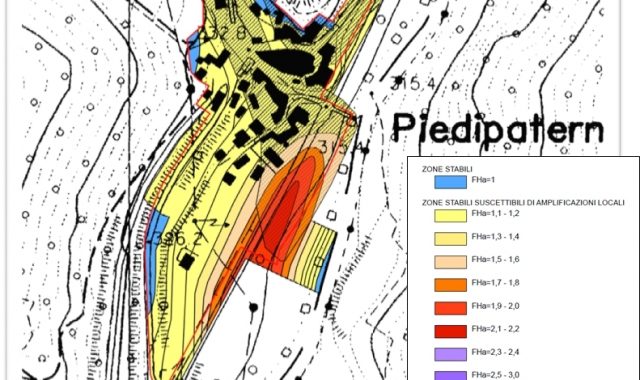

Fig. 4 – Carta delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) redatte nell’ambito dello studio di Microzonazione Sismica di livello 3 per la ricostruzione post sisma 2016 per l’abitato di Piedipaterno in Vallo di Nera (PG)

- analisi e modellazioni di dettaglio

Photogallery

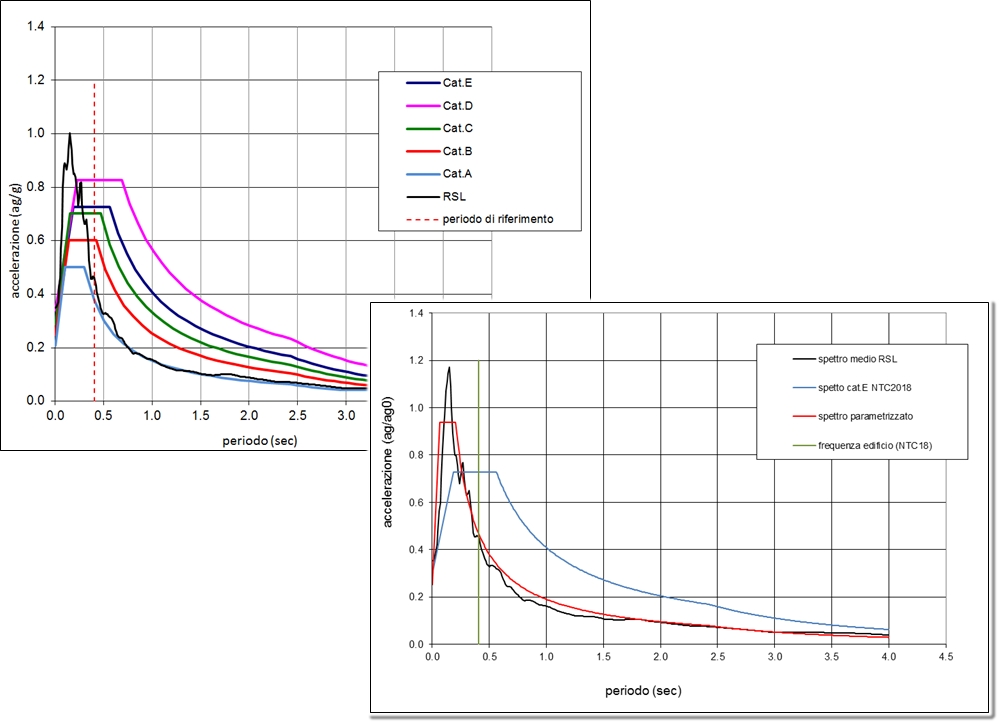

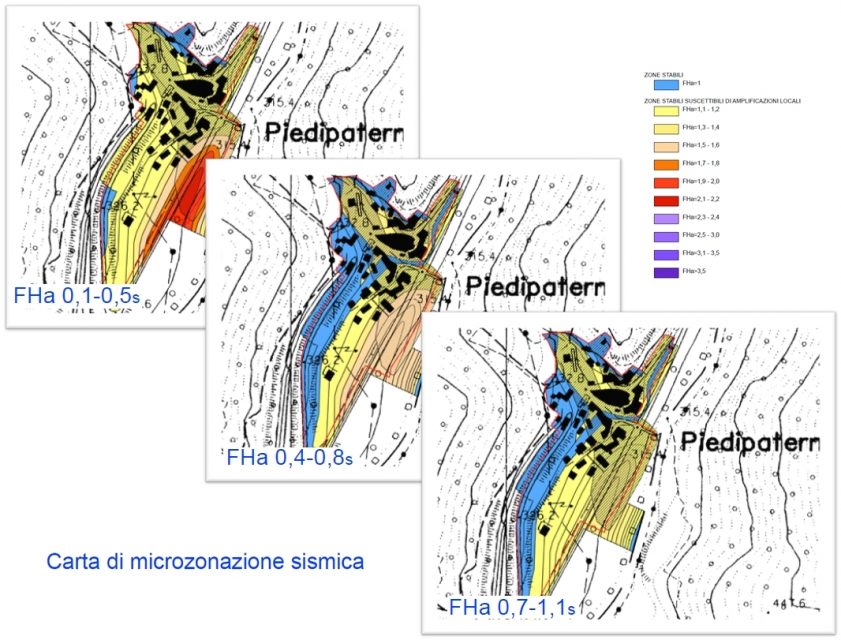

Fig. 8 – Risposta al suolo determinata mediante analisi 2D su una sezione in situazione geologica complessa, che evidenzia la variazione determinata dalle geometrie del sottosuolo sull’evento atteso, raffrontando la risposta su suolo rigido affiorante (spettri in blu) con quelle al piano di riferimento (in rosso) (analisi 2D sezione Fiume Nera loc. Piedipaterno in Vallo di Nera (PG))

|

|

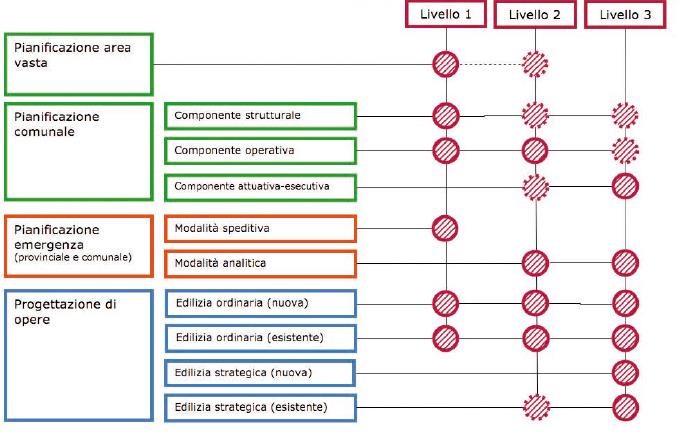

I livelli di approfondimento della microzonazione sismica

Gli studi di Microzonazione sismica sono svolti secondo tre livelli di approfondimento in funzione delle finalità, delle condizioni geologiche locali e delle risorse disponibili. Da un livello ad un altro, i contenuti degli studi subiscono via via diversi gradi di approfondimento, prevedendo differenti contenuti e restituzioni, ovvero si ha un’implementazione della conoscenza dell’area attraverso studi geognostici, l’impiego di modelli di maggiore dettaglio e simulazioni di maggiore robustezza. In riferimento agli standard di Microzonazione Sismica, prodotti dalla Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica, che opera presso il Dipartimento della Protezione Civile, presieduta dal direttore dell’Ufficio Rischio sismico e Vulcanico e la cui composizione è definita all’art .5 dell’OPCM n. 3907/2010, e che è in continuo aggiornamento, [fig. 10] la composizione della Commissione tecnica:- tre rappresentanti delle Regioni, due designati dalla Conferenza Unificata e uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio

- tre rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile

- un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Unione delle Province Italiane, dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri]

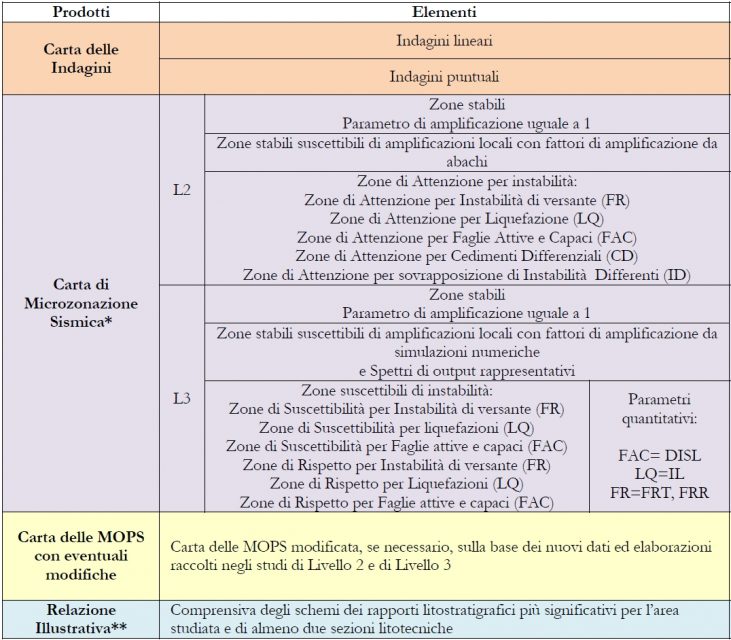

Fig. 10 – Elaborati cartografici e contenuti tecnici previsti dagli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica nelle fasi di approfondimento 2 e 3 (estratto Standard ICMS MS 4.2)

- zone stabili: zone dove non si ipotizzano effetti locali di rilievo;

- zone stabili suscettibili di amplificazioni locali: zone dove sono attese amplificazioni del moto sismico dovute alla litostratigrafia e alla morfologia locale;

- zone suscettibili di instabilità: zone dove gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio.

- instabilità di versante

- instabilità per liquefazione

- instabilità per faglie attive e capaci

- instabilità per cedimenti differenziali

Photogallery

Questo strumento costituisce riferimento per le azioni di prevenzione strutturale, rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, sia per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia per l’edilizia civile ordinaria; solo attraverso il recepimento di questi studi da parte degli negli strumenti urbanistici vigenti consente tuttavia di attuare una reale azione preventiva per la tutela e la prevenzione dal rischio sismico.

Questo strumento costituisce riferimento per le azioni di prevenzione strutturale, rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, sia per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia per l’edilizia civile ordinaria; solo attraverso il recepimento di questi studi da parte degli negli strumenti urbanistici vigenti consente tuttavia di attuare una reale azione preventiva per la tutela e la prevenzione dal rischio sismico.

Le origini della microzonazione sismica

La Microzonazione Sismica, come studio degli effetti sismici locali, ha trovato i primi elementi già negli studi di Leopoldo Pilla (1805-1848), nell’ambito delle osservazioni condotte sul terremoto che interessò la costa toscana nell’agosto del 1846, dove evidenziò uno stretto rapporto tra territorio, litologia e morfologia ed effetti del sisma sull’edificato. Si deve tuttavia aspettare il terremoto di Messina del 1908 per riprendere gli studi sulla relazione tra danneggiamento degli edifici e caratteristiche morfologiche e geologiche del terreno. Nei rapporti di Mario Baratta (1868-1935), fondatore della sismologia storica, le indicazioni sulla pianificazione della ricostruzione costituiscono il riferimento per la prima classificazione sismica nazionale e l’introduzione delle prime norme tecniche per i nuovi edifici, che prevedono il divieto di costruire su “terreni posti sopra o presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati variazioni e sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi”.(introduzione R.D. n. 193 del 18/04/1909). In Italia furono numerosi gli ulteriori studi e attività sperimentali di Microzonazione Sismica, ma solo con gli eventi sismici di Ancona (1972) e del Friuli-Tarcento (1976) furono redatti studi post evento con raccolta organizzata di dati ed una modellazione finalizzata, che ebbero diretti effetti sulle fasi della ricostruzione. I metodi speditivi di analisi, sperimentati in questi ultimi studi, trovarono ampia applicazione nello studio di Microzonazione post evento del terremoto dell’Irpina del 1980, che coinvolse in un ampio areale ben 39 centri abitati e nel quale furono impegnati numerosi centri di ricerca ed università. Il problema relativo alla “difesa dai terremoti” viene quindi affrontato attraverso il Progetto Finalizzato geodinamica, dal quale viene prodotta una prima linea guida per le indagini di microzonazione sismica. Le ulteriori esperienze, condotte nelle fasi post evento, trovano attuazione e impatto sulle modalità della ricostruzione, già con il terremoto dell’Umbria-Marche del 1997, dove le attività di studio coinvolgeranno oltre 60 differenti località. La Microzonazione Sismica, quale strumento di pianificazione territoriale e supporto alla progettazione edilizia, viene sviluppato nella Regione Toscana dallo stesso anno 1997, attraverso il “Programma VEL (Valutazione Effetti Locali)”, ancora in corso, inteso a caratterizzare le aree a comportamento omogeneo sotto il profilo della risposta sismica locale, superando le limitazioni degli studi post evento, in genere finalizzati e modulati per le fasi della ricostruzione. L’impiego degli studi di Microzonazione Sismica come strumenti di prevenzione del rischio sismico e non più di gestione dell’emergenza, è promosso dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002, dopo il quale viene istituito un Gruppo di Lavoro che definisce gli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” (ICMS, 2008), strumento inteso ad uniformare i metodi di indagine ed i criteri di utilizzo dei risultati delle analisi, che costituisce il riferimento nazionale per gli studi finalizzati alla caratterizzazione sismica del territorio, in continua evoluzione ed aggiornamento.L’applicazione ordinaria dei risultati

I risultati della Microzonazione Sismica, sino a qualche anno fa, venivano impiegati nell’ambito delle scelte di pianificazione, orientando le zone di espansione e completamento in quelle aree dove le condizioni di pericolosità sismica locale permettevano la realizzazione di opere soggette a minore vulnerabilità. A seguito degli eventi sismici che hanno interessato nel 2016 e 2017 il Centro Italia, si attua una svolta decisiva nell’impiego degli studi di Microzonazione nelle fasi della ricostruzione e l’utilizzo dei dati di studio per la progettazione antisismica e la prevenzione (OPCM n. 55 del 24.004.2018). In questi studi, le modellazioni vengono sviluppate adottando i criteri dell’NTC, impiegando un adeguato e codificato set di accelerogrammi, scalati alla magnitudo di sito secondo i criteri previsti in ambito progettuale, al fine di restituire spettri di risposta di sito con un tempo di ritorno di anni 475, coerente con quello richiesto ordinariamente per gli edifici residenziali con classe d’uso 2 e vita media di anni 50 che, nelle fasi post evento, necessitavano di interventi di recupero e ricostruzione in condizioni di sicurezza. I dati implementati nel progetto GIS, che costituisce il prodotto dello studio di Microzonazione Sismica, forniscono quindi, per ciascun punto del territorio oggetto di studio, il modello di analisi, gli accelerogrammi impiegati, lo spettro di input nella modellazione e gli spettri in accelerazione risultanti al piano campagna/di fondazione. L’impiego degli spettri di Microzonazione Sismica dello studio di livello 3 è quindi solo condizionato dalla conferma, attraverso le indagini che ordinariamente andranno previste e programmate per ogni intervento sul territorio, della corrispondenza del modello locale a quello proposto nella modellazione di studio; eventuali non conformità potranno essere rivalutate attraverso analisi di Risposta Locale, alle quali lo strumento di Microzonazione fornisce comunque supporto con una collezione informativa estesa ad aria più vasta e dati di pericolosità di sito, altrimenti non reperibili nell’ambito di uno studio specifico locale.Chi è Francesco Stragapede?

Francesco Stragapede nasce a Bari il 1964.

Si laurea in Scienze Geologiche nel 1989 presso l’Università di Bari ed intraprende la libera professione, operando nel campo della Geofisica, Geologia Applicata ed Idrogeologia. Nell’ambito delle attività professionali, si specializza in geofisica applicata alla caratterizzazione progettuale di sito, alla pianificazione ed alla microzonazione sismica, con studi di II e III livello, condotti in Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Campania e Puglia, per la pianificazione e per la ricostruzione.

L’attività professionale, svolta in tutta Italia, viene completata da attività di docenza in eventi tecnico divulgativi e Corsi di geofisica applicata, accreditati e specialistici in campo universitario, e da consulenza tecnico professionale svolta per progettazione sismica all’estero.

Francesco Stragapede nasce a Bari il 1964.

Si laurea in Scienze Geologiche nel 1989 presso l’Università di Bari ed intraprende la libera professione, operando nel campo della Geofisica, Geologia Applicata ed Idrogeologia. Nell’ambito delle attività professionali, si specializza in geofisica applicata alla caratterizzazione progettuale di sito, alla pianificazione ed alla microzonazione sismica, con studi di II e III livello, condotti in Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Campania e Puglia, per la pianificazione e per la ricostruzione.

L’attività professionale, svolta in tutta Italia, viene completata da attività di docenza in eventi tecnico divulgativi e Corsi di geofisica applicata, accreditati e specialistici in campo universitario, e da consulenza tecnico professionale svolta per progettazione sismica all’estero.