Sistemi socio-tecnici: cosa sono e qual è l’utilità per la sicurezza sul lavoro

La sicurezza nasce dal funzionamento di un sistema. Tale sistema è composto da elementi tecnici (es. macchine, materiali) e umani (es. persone, gruppi, cultura). Il modo in cui questi elementi interagiscono definisce un sistema socio-tecnico. In questo articolo spieghiamo cosa sono i sistemi socio-tecnici e qual è la loro utilità ai fini della sicurezza sul lavoro.

Immaginiamo un cantiere in cui sia in costruzione un capannone industriale. E consideriamo che ciò che vi accade può contribuire a generare condizioni di sicurezza o situazioni non sicure.

Ormai da decenni è acquisita una concezione complessa della sicurezza, secondo la quale per comprendere le dinamiche della prevenzione non è sufficiente considerare i soli avvenimenti sul luogo di lavoro ristretto (dove avviene ad esempio un incidente), ma occorre considerare l’intero sistema-organizzazione. È infatti nell’organizzazione e nelle sue diverse funzioni che si trovano le cause radice degli eventi positivi o negativi.

Sistemi socio-tecnici: sistemi con elementi tecnici e sociali

Sul cantiere in oggetto ci saranno elementi tecnici, quali ad esempio materiali edili, macchinari da cantiere, attrezzi manuali, mezzi di traporto, impianti elettrici, e così via. Questi elementi rispondono alle leggi delle scienze naturali e ai principi dell’ingegneria.

Sullo stesso cantiere saranno presenti persone con i loro sistemi di comportamenti, norme, culture, prassi condivise nei gruppi di lavoro, e tutto ciò che è ‘umano’ o, per dirla con un termine diverso, ‘sociale’. Generalmente sono molto influenti anche persone o funzioni quasi sempre assenti dal luogo di lavoro specifico (es. la Direzione, le funzioni acquisti o personale, altre parti interessate).

Questi elementi rispondono ai principi delle scienze umane e sociali (psicologia, sociologia, antropologia, scienze giuridiche, ecc.).

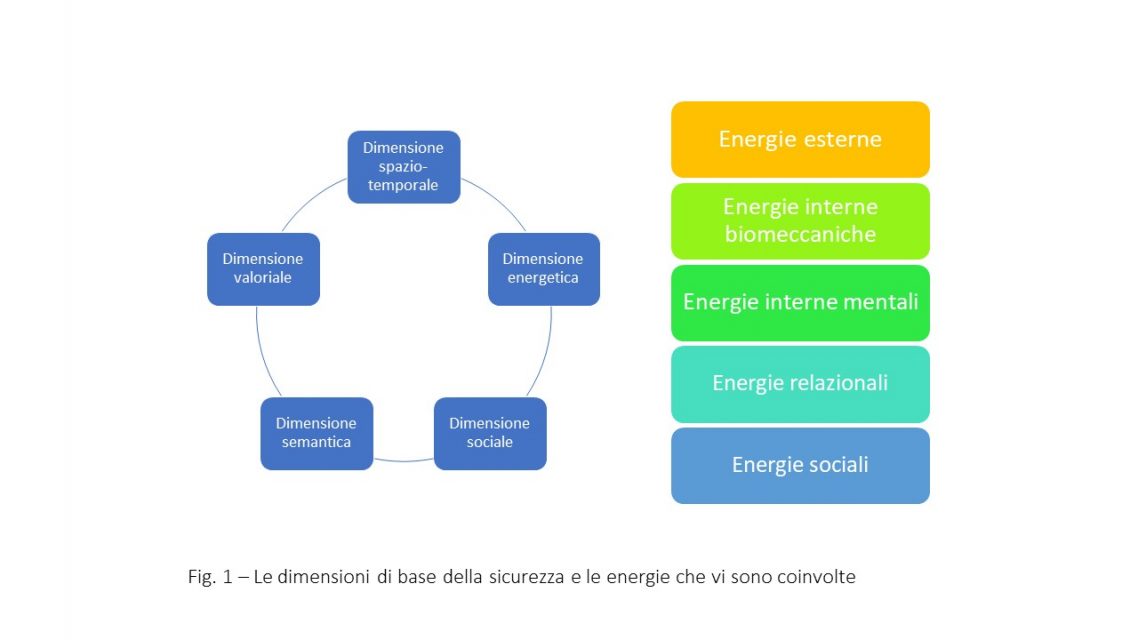

È possibile definire come in fig. 1 le dimensioni di base della sicurezza e le energie che vi partecipano.

Dagli anni ’60 si è affermato un modo di leggere la sicurezza e l’affidabilità secondo il quale occorre comprendere l’interazione fra gli aspetti tecnici e gli aspetti umani, con le loro specificità. Il concetto di sistema sociotecnico viene attribuito da Monteau e Pham (1993) a Herbst (1962), e ha avuto molta fortuna nell’analisi dei sistemi ai fini di sicurezza; ancora oggi viene citato e alimenta interessanti riflessioni.

Un sistema composto da questo complesso di elementi viene chiamato sistema sociotecnico.

Con il concetto di sistema sociotecnico le scienze della sicurezza hanno avuto una decisa virata verso il terreno delle scienze sociali, come ormai generalmente accettato (cfr. Hollnagel, 2018).

L’interesse dell’approccio socio-tecnico

La genesi della sicurezza è complessa. Dietro a ogni incidente o a ogni situazione positiva si possono avere letture molto semplificate, in genere veloci ma poco efficaci per una comprensione esaustiva delle dinamiche. Oppure si possono introdurre chiavi di lettura più approfondite, in genere più impegnative da afferrare, le quali aiutano in una comprensione delle dinamiche.

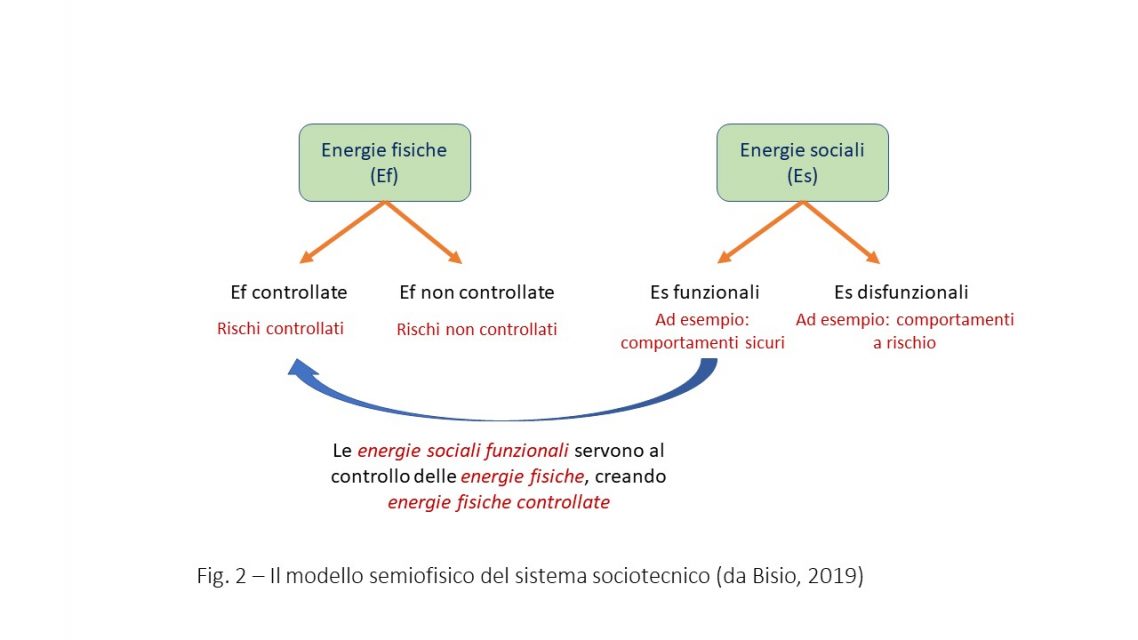

Nel contributo di Bisio (2019) dedicato ai sistemi sociotecnici si definisce un modello, chiamato semiofisico, secondo il quale nel sistema sociotecnico trovano posto due tipi di energie (fig. 2):

- Le energie fisiche, cioè materiali, che determinano i fenomeni afferenti al dominio tecnico e a quello biologico

- Le energie sociali, cioè i significati, che determinano i fenomeni afferenti al dominio umano e sociale

In che modo i due tipi di energia interagiscano fra di loro nelle dinamiche della sicurezza viene spiegato introducendo il concetto di “controllo delle energie”: accade che in parte le energie e le loro conseguenze siano sotto controllo, attraverso la prevenzione e la protezione; e in parte siano invece non controllate, imprevedibili; questa parte non controllata è assimilabile al concetto di rischio residuo, cioè la parte di incertezza che non viene eliminata.

Attraverso una modellizzazione complessa si arriva a definire in che modo i significati a disposizione nel sistema si modificano e si arricchiscono con l’esperienza e come ciò ha un impatto sulla prestazione di affidabilità.

Il concetto e i modelli di sistema sociotecnico possono essere utili in diversi modi:

- Consentono di analizzare ciò che accade in un sistema (ad es. un cantiere, un magazzino, un’azienda) senza trascurare ciò che accade nella parte materiale del sistema e nella parte sociale dello stesso

- Nell’analisi di episodi (avversi o positivi) aiutano a comprendere le complesse relazioni che si svolgono nella genesi di un evento negativo oppure nella riduzione del rischio o nella creazione di resilienza

- Consentono di cogliere la continuità e le differenze fra i fattori psicosociali e gli altri fattori di rischio

Bibliografia

- Bisio C., Gestione della sicurezza nei sistemi sociotecnici, EPC, Roma, 2019

- Herbst P. G., Autonomous group functioning: an exploration in behavior theory and measurement, Tavistock Publications, London, 1962

- Hollnagel E., Resilience Engineering and the Future of Safety Management, in Möller et al., 2018

- Monteau M., Pham D., Gli infortuni sul lavoro: evoluzione delle concezioni, in Lévy-Leboyer C., Sperandio J. C., 1993

- Möller N., Hansson S. O., Holmberg J. E., Rollenhagen C. (A), Handbook of Safety Principles, John Wiley and Sons Inc., Hoboken 2018