La frana di Casamicciola vista attraverso la lente del decreto Genova

Nuove calamità e vecchi condoni. Un cortocircuito normativo che si ripresenta ogni volta che si cerca di mettere insieme due necessità contrapposte: l’esigenza di riparare ai danni dell’alluvione e quella di ripristinare immobili incompatibili con un’area a forte rischio sismico e idrogeologico. Sembra di assistere ad un paradosso: mentre Venezia si è salvata da una marea di due metri che avrebbe sopraffatto la città lagunare, Casamicciola a Ischia, invece, è stata sommersa dal fango.

In questo articolo ci si propone di offrire una breve cronistoria di quello che sembra un disastro annunciato. Iniziando dal Decreto Genova, passando per il famigerato condono, per finire con un quadro dell’abusivismo allo stato attuale. La vulnerabilità potrebbe essere trasformata in vantaggio competitivo?

Un secolo di disastri ambientali

Il dramma di Casamicciola, che ha seminato morti, distruzione di case e devastazione di territori non è altro che l’ultimo di una lunga serie di eventi che hanno devastato e ferito l’Italia e i suoi abitanti in tante aree. Terremoti, alluvioni, bombe d’acqua, in più occasioni, hanno messo in ginocchio non solo intere città, ma anche territori più estesi. Fenomeni che ormai si verificano con una certa frequenza, causati sia dal cambiamento climatico, sia dalla violenta speculazione edilizia, hanno messo in ginocchio la nostra penisola rendendo il territorio fragile e vulnerabile.

Dal Dopoguerra ad oggi i “disastri ambientali” sono stati numerosi. Per citarne alcuni, a partire da quella del Polesine del 1951, all’alluvione di Firenze del 1966, alla diga del Vajont. Più recentemente basti ricordare Sarno dove interi quartieri cancellati da tonnellate di fango, provocando 162 morti. Poi, il 9 settembre 2000, dove il campeggio “Le Giare” di Soverato si trasforma improvvisamente in un fiume in piena. Infine, nel 2009 il dissesto idrogeologico e le forti piogge provocano in provincia di Messina 28 morti, fino ad arrivare ad oggi: Casamicciola.

Dalla frana di Casamicciola rispunta il decreto Genova

Il 28 settembre 2018 il governo Conte 1 emanò il c.d. “decreto Genova”, contenente le misure per la ricostruzione del ponte crollato a Genova il 14 agosto di quell’anno. All’interno del decreto vi è una norma, l’articolo 25, rubricato “Definizione delle procedure di condono” in cui, tra le altre cose, si stabiliva che per tre comuni dell’isola di Ischia – Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno- un percorso accelerato per la definizione delle «istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017», presentate in base a tre condoni del passato. Quindi, ad una prima lettura della norma, l’articolo 25 del decreto Genova non aveva introdotto un vero e proprio condono, ma solo un’accelerazione nella definizione delle procedure avviate sulla base di tre condoni precedenti, rimaste ancora aperte nel 2018.

Dopo l’entrata in vigore del decreto le reazioni furono diverse. Per i sindaci e per il Governo in carica si tratta di una misura volta alla accelerazione dell’iter per la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, mentre per le associazioni ambientaliste un vero e proprio condono tombale.

L’articolo 25 del decreto Genova e il condono “mascherato” per Ischia e Casamicciola

I tragici eventi dell’isola di Ischia e di Casamicciola hanno fatto riemergere la questione atavica dell’abusivismo edilizio. Vera e propria piaga sociale se si considera che secondo i dati ISPRA, quasi il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto idrogeologico e soggetto ad erosione costiera e oltre 8 milioni di persone abitano nelle aree ad alta pericolosità.

Nonostante i rischi, il legislatore è intervenuto – per ben tre volte – con straordinarie misure di condono degli interventi edilizi abusivi, pur con particolari limitazioni ed accorgimenti in presenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici o di rischio sismico.

Nonostante questi accorgimenti di natura generale, tuttavia, l’articolo 25 d.l. 109/2018 ha previsto un condono per tutte le istanze di condono relative ai soli immobili distrutti o danneggiati dal sisma di Casamicciola Terme del 21 agosto 2017 (qui un’analisi degli aspetti idrogeologici del sisma).

Cosa ha comportato tutto questo? Non si tratta di un vero e proprio condono generalizzato e indistinto, ma di un procedimento acceleratorio di definizione delle domande di condono presentate nei territori colpiti dal sisma.

La norma aveva portato con sé polemiche, smentite, poi, in sede di conversione del d.l. con l’inserimento del comma 1bis che ha salvaguardato il previo rilascio del parere favorevole di tutela del vincolo paesaggistico. Già nella sua formazione originaria, poi, la norma faceva riferimento anche all’esclusiva applicazione delle disposizioni – quelle più permissive relative alle opere sanabili – contenute ai Capi IV e V della legge sul primo condono (l. n. 47/1985).

Come osservato, dunque, dalla Cass. pen. Sez. III, 22/04/2021, n. 23358 il condono edilizio dell’art. 25 ha solamente previsto un’accelerazione delle pratiche senza far venir meno la necessità del previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, né prevedendo deroghe rispetto all’epoca di ultimazione delle opere in ordine alle istanze presentate ai sensi del condono.

Ciò nonostante, la scelta di fare esclusivo riferimento alle disposizioni più permissive del primo condono può non essere condivisibile. Le norme del 2003, ad esempio, erano più restrittive di quelle dei due precedenti condoni, specialmente con riferimento alla tutela del paesaggio. Restrizioni che il d.l. n. 109/2018 ha escluso per l’isola di Ischia, vincolata paesaggisticamente da anni, nonostante tutta la giurisprudenza costituzionale e amministrativa in tema.

Il decreto ha quindi ammesso alla sanatoria opere abusivamente realizzate prima del 2003 che, con le regole del terzo condono edilizio, non si sarebbero potute sanare. Si trattava di opere mai demolite anche per il fatto che i proprietari avevano comunque presentato istanza di condono, così da sospendere la demolizione.

Il problema dell’abusivismo edilizio a Ischia, del resto, è antico e tristemente noto: ne lasciano traccia i rapporti Mare monstrum di Legambiente, fino alle sentenze della Corte Costituzionale contro i tentativi di aggirare le norme di tutela del paesaggio (Corte cost., ord. n. 150 del 2009).

Abusivismo edilizio in calo, ma non nel Mezzogiorno

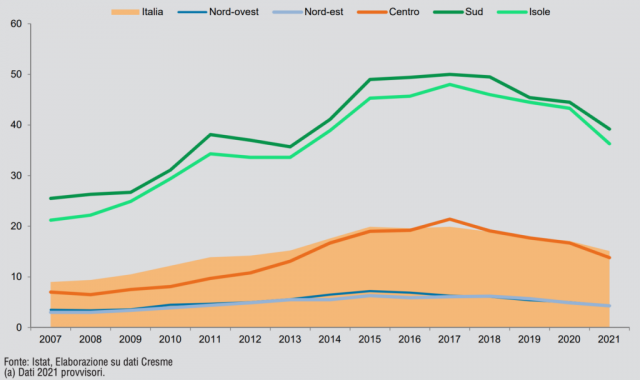

Anche se secondo un recente rapporto dell’Istat – denominato Rapporto Bes (Benessere equo e sostenibile) – l’indice di abusivismo è in calo dal 2018, il fenomeno si concentra maggiornmente nel Sud e nelle Isole, dove i livelli raggiunti sono allarmanti. Infatti, “una quota rilevante dell’attività edificatoria continua a svolgersi nella parziale o completa illegalità, producendo degrado del paesaggio, aumentando a dismisura il rischio sismico e idrogeologico“.

Secondo il rapporto nel 2021, la Regione con l’indice di abusivismo edilizio più alto era la Campania, con 48,8 abitazioni abusive ogni 100 abitazioni autorizzate dai comuni. A seguire Basilicata e Calabria (47,7), mentre al terzo la Sicilia (45,8). Il divario tra nord e sud è evidente visto che le quattro regioni con l’indice più basso erano Friuli-Venezia Giulia (3,2) e Trentino-Alto Adige (3,2). Nel complesso, le regioni del Nord avevano in media un indice di abusivismo edilizio pari a 4,3, quelle del Centro pari a 13,8 e quelle del Sud 39,2.

Altro triste primato spetta alla Puglia. In questo caso parliamo di demolizione di opere abusive. In Italia si demolisce solo il 32,9% degli immobili dichiarati abusivi. Ma, se abbiamo un Nord virtuoso, dove si demolisce dal 40 al 60% degli abusi, nel Mezzogiorno la media scende: si butta giù solo il 10-20% degli ecomostri. La maglia nera va alla Puglia, dove il 96% degli edifici irregolari resta in piedi. Questa cruda verità emerge dai conti fatti l’anno scorso da Legambiente, con il dossier “Abbatti l’abuso“.

Dal report pubblicato da Legambiente emerge come il divario Nord/Sud , è evidente: il fenomeno dell’abusivismo edilizio ha pesantemente compromesso il territorio, con pochiessime demolizioni al Sud, mentre al Nord Italia i controlli sono più serrati, si sanziona l’abuso e si demolisce.

Trasformare la vulnerabilità in vantaggio competitivo

Alla luce di queste considerazioni dobbiamo considerare gli investimenti, volti a proteggere il nostro territorio, non come un freddo costo. Si tratta di pensare e realizzare ad una strategia condivisa con tutti gli enti territoriali fatta di investimenti economici e di competenze. Per trasformare questa sfida in un’opportunità bisogna mettere il Paese di fronte ad tre necessità:

- investire in maniera sistematica in “progetti difensivi” (si veda per esempio il Mose);

- scegliere una strategia di sviluppo che consideri la trasformazione del territorio come un valore aggiunto dell’economia futura;

- semplificare la normativa: le leggi sono spesso così complesse che diventa difficile frenare i comportamenti illeciti e contemporaneamente agevolano nuove irregolarità (il nuovo codice appalti, per esempio, potrebbe essere una occasione).

Insomma, saper convertire le sfide sul territorio in vantaggi competitivi e opportunità di investimento per il futuro, magari attirando anche investitori europei.