L’

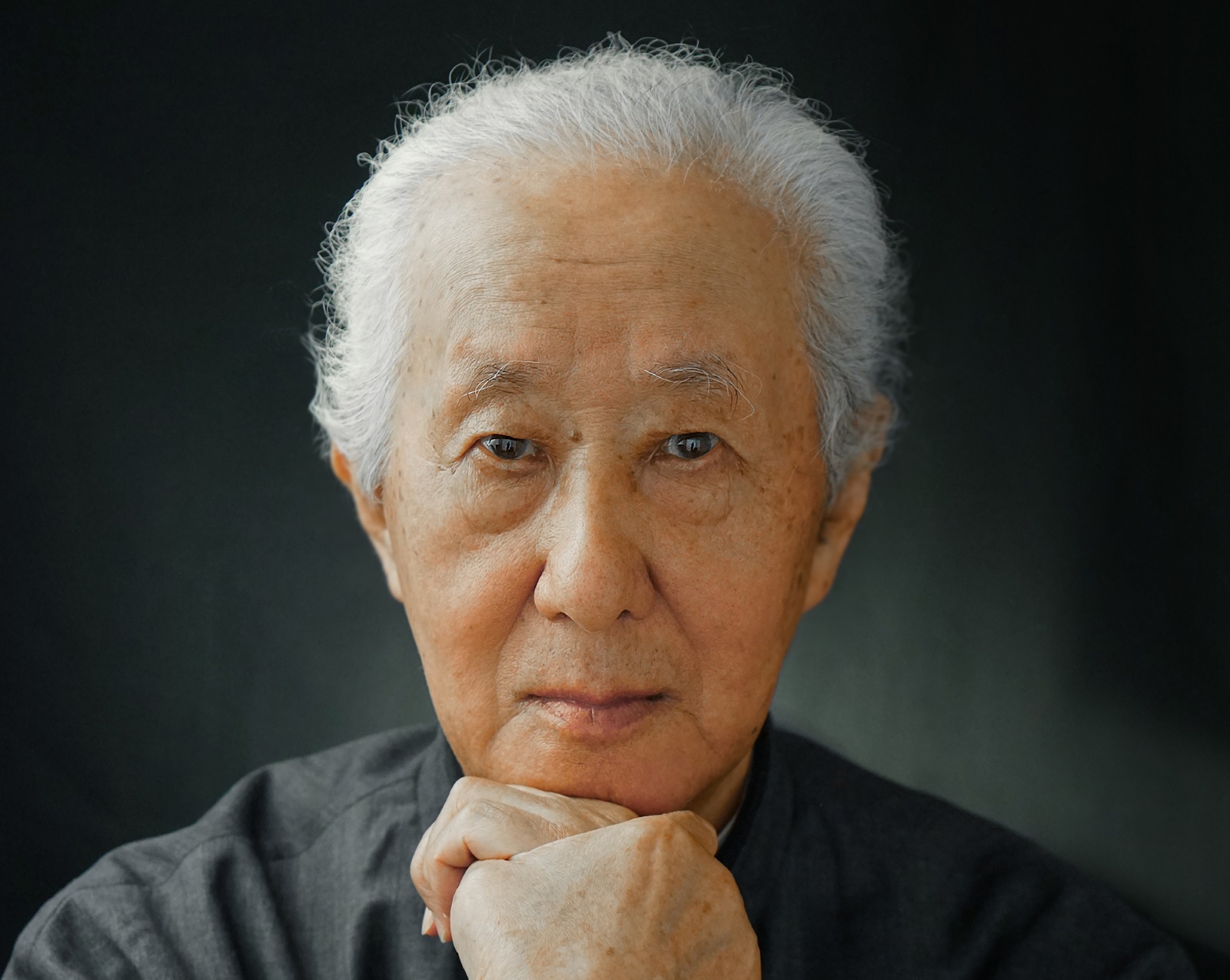

architetto giapponese Arata Isozaki è stato insignito del

Premio Pritzker 2019. Segue l’indiano Balkrishna Doshi (attualmente al centro della mostra “Balkrishna Doshi: Architecture for the People”, aperta dal 30 marzo all’8 settembre al Vitra Design Museum), gli inaspettati catalani RCR Arquitectes e il mediatico Alejandro Aravena e succede di soli 5 anni agli ultimi due dei molti progettisti giapponesi (otto) insigniti del più importante premio mondiale per l’architettura, il meritato Shigeru Ban (2014) e Toyo Ito (2013).

Fra le

motivazioni della scelta, una “

profonda conoscenza della storia e della teoria dell’architettura che è riuscita ad abbracciare anche le avanguardie” e un approccio pionieristico nel “

comprendere che il bisogno di architettura è sia globale che locale”.

Arata Isozaki, un profilo

Arata Isozaki nasce a Ōita, sull’isola di Kyushu, nel 1931. Laureatosi all’università di Tokyo, dove fu

prima allievo e poi collaboratore del primo Pritzker giapponese Kenzo Tange (1987), fonda il suo studio nel 1963 avviando un’attività professionale che lo porta a lavorare prima sul suo territorio, dove realizza edifici come la

Biblioteca della Prefettura di Ōita (1966) o il

Gunma Prefectural Museum of Modern Art (1974), e poi sempre più proiettato all’estero, fra i primi architetti nipponici ad allargare la sua attività al di fuori dei confini nazionali e sperimentare sul campo la commistione e lo scambio tra Oriente e Occidente.

Nel corso di quasi 6 decenni di attività internazionale è autore di eterogenei interventi che nel corso degli anni spaziano nei linguaggi e nelle scale: il

Museum of Contemporary Art a Los Angeles (USA, 1986), la

Art Tower di Mito (Giappone, 1990), la

Nara Centennial Hall (Giappone, 1998), il

Sant Jordi Stadium a Barcellona per le Olimpiadi del 1992 fino ai più recenti interventi cinesi (lo

Shenzhen Cultural Center, 2007, e la

China Central Academy of Fine Arts Art Museum di Pechino, 2008), il

Qatar Convention Center (2011) e la collaborazione con

Anish Kapoor, che nel 2013 porta la realizzazione del gonfiabile

Ark Nova per le vittime dello tsunami.

Arata Isozaki e l’Italia

A differenza dei suoi ultimi predecessori, il Premio Pritzker 2019 ha lavorato anche in Italia, con

Milano divenuta base, oggi più autonoma, di uno studio internazionale attraverso l’attività di

Andrea Maffei, che, dopo la laurea a Firenze, si trasferisce a Tokyo nel 1997 per diventare successivamente Associato di Arata Isozaki responsabile dei progetti italiani. Fra interventi rimasti sulla carta e interventi realizzati,

Isozaki ha progettato alcune delle architetture più iconiche della storia recente del nostro paese, che cinquant’anni fece da sfondo a un momento importante degli inizi del suo percorso professionale, che coincise anche con il suo primo (e poco fortunato) lavoro al di fuori del Giappone: nel 1968 realizzò per la XIV Triennale di Milano il

Labirinto elettrico, installazione che venne distrutta durante l’occupazione studentesca del palazzo per essere poi ricostruita 25 anni dopo al Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli, a Torino.

Il caso Uffizi e le Olimpiadi di Torino

Risale al 1998 la vittoria del concorso internazionale per la

nuova uscita della Galleria degli Uffizi a Firenze. Un’opera contestata e mai realizzata. Nel 2006 a

Torino Isozaki completa il nuovo

palazzo progettato insieme a Pier Paolo Maggiora per le Olimpiadi invernali 2006, destinato a ospitare le partite di

hockey su ghiaccio e che oggi porta informalmente il suo nome. Parte delle ingenti trasformazioni che, a partire dal piano regolatore del 1995, hanno contribuito a cambiare il volto della città, nasce nella nuova area olimpica. Volume puro impostato su una trasparente base vetrata, è caratterizzato da un iconico involucro cangiante di acciaio inox su cui si aprono le piccole finestre. Qualche anno dopo, un piccolo lotto di terreno alle spalle del Palaisozaki ha visto costruire un secondo edificio impostato dal giapponese, il

Palazzo del Nuoto.

Gli anni 2000 di Isozaki

L’inizio del millennio porta anche lavori in Emilia-Romagna. Nel 2011 viene inaugurato il trasparente

MABIC, Maranello Biblioteca Cultura, che, ospitando biblioteca, emeroteca, sala conferenze ed eventi, arricchisce un panorama locale di progetti firmati da Renzo Piano (la Galleria del Vento Ferrari), Massimiliano Fuksas (il Centro Sviluppo Prodotto Ferrari), Jean Nouvel (reparto montaggio vetture). Viene invece completato nel 2013, ed è oggi pienamente operativo, un importante nodo della rete infrastrutturale nazionale: la

stazione AV di Bologna, che Isozaki firma insieme ad Andrea Maffei come capofila di un gruppo di progettazione che ha compreso anche Ove Arup & Partners. L’intervento, che per il Gruppo Ferrovie dello Stato realizza una nuova stazione sotterranea con due banchine per 4 coppie di binari e nuove aree commerciali e di servizio. La stazione è distribuita su tre livelli collegati agli storici edifici affacciati su piazza delle Medaglie d’Oro, che scavano nel sottosuolo e realizzano volumi che, di pari altezza agli esistenti, impattano poco sul contesto circostante e nascono come elemento di ricucitura della maglia urbana.

Base della sua attività italiana, Milano ospita, infine uno degli edifici più importanti e recenti che Isozaki realizza in Italia, la

torre Allianz che, aperta lo scorso anno nell’area Citylife, prende il nome del suo progettista ed è oggi il secondo grattacielo più alto d’Italia, dopo la torre Unicredit che svetta nell’area di Porta Nuova.

Scopri tutti i dettagli su Architetto My Web