I costi della transizione energetica e la questione delle scelte

L’Institute for New Economic Thinking di Oxford analizza i costi monetari della transizione energetica spiegando che la maggior parte dei modelli di economia energetica hanno storicamente sottostimato i tassi di diffusione delle tecnologie energetiche rinnovabili e sovrastimato i loro costi; per il futuro prossimo, vi sarebbero 3 scenari di distribuzione (transizione rapida, lenta o “no transition”). Le differenze consistono nella tempistica e nella rapidità di sviluppo di ciascuna tecnologia: dunque, nella reattività degli investimenti, tenendo presente che, quando si parla di transizione energetica, non si possono considerare soltanto i costi monetari ma è necessario tenere conto delle scelte politico-culturali che vi sono a monte.

“Il” problema e le (buone?) domande

Context e contest

L’evoluzione del panorama e gli approcci alternativi

Le previsioni, le buone scommesse, le tecnologie chiave e…

…la reattività degli investimenti: i tre scenari

“Costs and discussion”: l’umiltà

Il “buon problema” e la questione delle scelte

“Il” problema e le (buone?) domande

“Il” problema – o quello che sembra essere il problema, a leggere i giornali, on e off line, che siano (o meno) “specializzati” in tematiche ambientali – è quello della decarbonizzazione dell’attuale sistema energetico globale, basato sulle fonti fossili non rinnovabili e fondato sui sussidi ambientalmente dannosi che in buona parte le sostengono: è soltanto affrontando questo problema che sarà ipotizzabile pianificare la transizione energetica e, quindi, un futuro all’insegna delle sostenibilità.

Già: ma come? E (entro) quando?

Queste due innocenti domande – che mi faccio e vi faccio – mi offrono la possibilità di introdurne delle altre, che l’Institute for New Economic Thinking di Oxford si poneva, un anno fa, nelle pagine di uno studio – “Empirically grounded technology forecasts and the energy transition” – in cui ha analizzato i costi della transizione energetica, annessi e connessi.

Domande tutt’ora più che mai attuali: da allora, infatti, non sono stati fatti grandi passi, né dal punto di vista operativo, né (a monte) da quello programmatico.

Quanto costerà la transizione energetica?

Quanto è probabile che i costi delle tecnologie energetiche pulite continuino a diminuire “a ritmi simili” in futuro?

A quali condizioni ciò accadrà e cosa implica ciò sul costo complessivo della transizione energetica verde?

Esiste un percorso che possa portarci a zero emissioni nette in modo economico e rapido?

Su quali tecnologie dovremmo scommettere e con quale probabilità ripagheranno?

Costi monetari della transizione energetica e contesto

“Le decisioni su come e quando decarbonizzare il sistema energetico globale sono fortemente influenzate dalle stime dei probabili costi”.

Nel descrivere a grandi linee il contesto nel quale ci troviamo ad operare – quello di una decarbonizzazione che stenta a decollare – lo studio utilizza alcuni termini da contest: metodo (per ipotizzare come vincere), approccio (alla “gara”), competizione, rapida transizione (per arrivare al risultato).

Bene, per certi versi (e non solo dal punto di vista “mentale”): ma non basta.

Tutto parte dall’analisi dei costi monetari (perché finora – pare, a leggere lo studio – sono state soltanto le preoccupazioni sui costi a ostacolare l’attuazione della decarbonizzazione) e da una considerazione di tipo economico: “la maggior parte dei modelli di economia energetica hanno storicamente sottostimato i tassi di diffusione delle tecnologie energetiche rinnovabili e sovrastimato i loro costi”.

Queste problematiche hanno spinto verso la ricerca di approcci alternativi e di metodi di previsione tecnologica più affidabili; l’approccio usato nello studio è basato su “metodi probabilistici di previsione dei costi”, che:

- sono stati validati statisticamente mediante test retrospettivi su oltre 50 tecnologie;

- generano previsioni probabilistiche dei costi per l’energia solare, l’energia eolica, le batterie e gli elettrolizzatori, condizionate all’implementazione;

- vengono utilizzati per stimare i costi futuri del sistema energetico ed esplorare come l’incertezza sui costi tecnologici si propaga ai costi del sistema in tre diversi scenari.

L’evoluzione del panorama e gli approcci alternativi

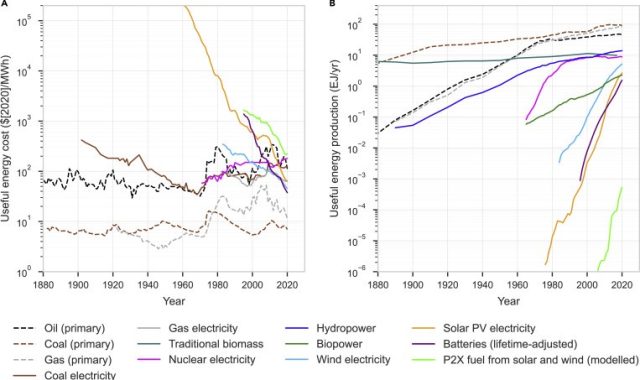

Lo studio contiene molti grafici che aiutano più di mille parole a capire qual è stata, e come è avvenuta, l’evoluzione del sistema energetico nel corso degli ultimi 140 anni, e ad intuire quali saranno i costi e le relative dinamiche nel futuro prossimo e in quello a lungo termine.

In estrema sintesi, i futuri costi del sistema energetico:

- saranno determinati da una combinazione di tecnologie che producono, immagazzinano e distribuiscono energia;

- cambieranno nel tempo a causa dell’innovazione, della concorrenza, delle politiche pubbliche, delle preoccupazioni sul cambiamento climatico e di altri fattori.

Quello che stiamo vivendo è un “periodo di diversità energetica senza precedenti […] con molte tecnologie con costi medi globali intorno ai 100 dollari/MWh in competizione per il dominio”, e le tendenze a lungo termine forniscono un indizio su come questa competizione potrebbe essere risolta:

- “i prezzi dei combustibili fossili come carbone, petrolio e gas sono volatili, ma dopo aver adeguato l’inflazione, i prezzi ora sono molto simili a quelli di 140 anni fa, e non esiste alcuna tendenza evidente a lungo termine”;

- al contrario, “per diversi decenni i costi del solare fotovoltaico, dell’eolico e delle batterie sono diminuiti in modo esponenziale ad un tasso vicino al 10% all’anno”.

Costi monetari della transizione energetica: previsioni, buone scommesse e tecnologie chiave

Al contrario di tutti gli sforzi fatti nel recente passato (i cui risultato sono comunque il frutto di un’impostazione di tipo deterministico…) i metodi utilizzati nello studio sono probabilistici, e nelle intenzioni dei redattori “consentono di visualizzare i percorsi energetici attraverso la lente delle scommesse sulle tecnologie”.

Del resto, per alimentare le economie moderne è stato necessario scommettere, in passato, su alcune tecnologie, e “la cosa migliore che possiamo fare oggi è fare buone scommesse”.

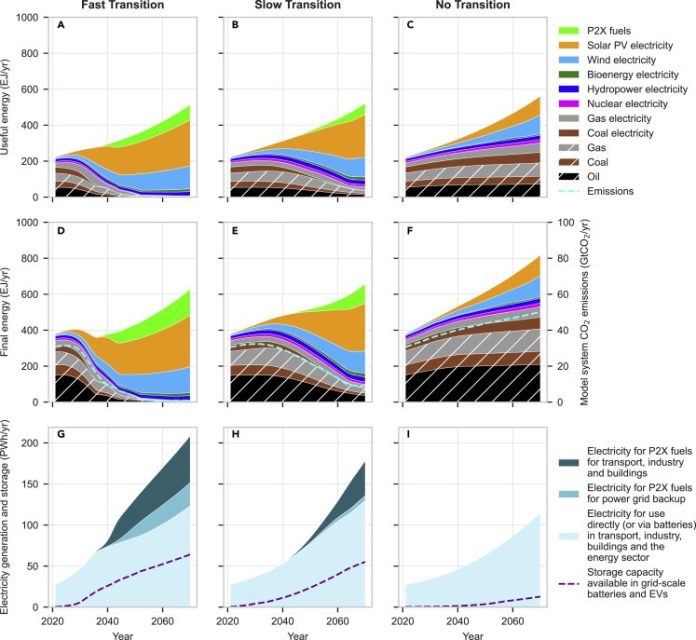

Il focus¸ allora, si sposta sull’analisi delle “tecnologie verdi chiave” – in tre differenti scenari di transizione energetica.

| Le tecnologie verdi chiave (solare, eolico, batterie e P2X, Power-to-X) sono un “gruppo selezionato di tecnologie migliorate”, per le quali i costi sono diminuiti, e la diffusione è aumentata, in modo esponenziale: un gruppo per il quale “il tasso di miglioramento è costante”. |

…la reattività degli investimenti: i tre scenari

Tralasciando, in questa sede, tutti gli aspetti tecnico-economici alla base delle analisi svolte, quello che interessa è l’individuazione dei tre “scenari di distribuzione”:

- il primo, di “implementazione di una transizione rapida”, coerente con la transizione del sistema energetico dai combustibili fossili intorno al 2050. In questa “realtà virtuale”, che corrisponde ad uno “scenario di elettrificazione di quasi totale”, le emissioni si avvicinano rapidamente allo zero;

- il secondo – “transizione lenta” – prevede l’eliminazione dei combustibili fossili entro il 2070: qui le attuali tendenze di rapida diffusione delle principali tecnologie verdi “rallentano immediatamente, in modo che i combustibili fossili vengono eliminati gradualmente e più lentamente, continuando a dominare lo scenario fino alla metà del secolo”;

- il terzo – “No transition” – è coerente con l’attuale modello di sviluppo, nel quale i combustibili fossili continuano a dominare il sistema energetico.

In definitiva, le differenze fra i tre scenari consistono “nella tempistica e nella rapidità di sviluppo di ciascuna tecnologia”: dunque, nella reattività degli investimenti.

“Costs and discussion” ovvero i costi monetari della transizione energetica: una scelta di umiltà

Quanto costerà ogni scenario?

Lo studio analizza diversi approcci per “modellare i costi dei percorsi del sistema energetico”, e si basa sui “costi medi globali (ponderati)”, nella consapevolezza che esiste “un’ampia variazione geografica dei costi energetici”: quale che sia il metodo, e al di là, ancora una volta, di ogni considerazione tecnica, un risultato è – parole testuali – “sorprendente”: il passaggio a un sistema energetico decarbonizzato entro il 2050 (lo scenario 1, tanto per intenderci) farebbe risparmiare al mondo almeno 12 trilioni di dollari, rispetto ai nostri attuali livelli di consumo di combustibili fossili.

12 trilioni di dollari: se non mi concentro, non so neanche quanti zeri ci vogliono.

Sono comunque tanti soldi, che potrebbero essere investiti in altro, a tacer del beneficio ambientale che ne deriverebbe.

Lo studio si conclude con un paragrafo con il quale sembra si vogliano mettere le mani avanti: in “discussion”, infatti, si sottolinea che, “per evitare confusione, vogliamo essere chiari su cosa abbiamo fatto e cosa non abbiamo fatto”.

I redattori si dichiarano “meno ambiziosi” (rispetto ad altri studi), e dichiarano di aver previsto soltanto i costi condizionati dall’implementazione (ad esclusione, dunque, di quelli condizionati dalle politiche): una scelta che “ci consente di rimanere vicini ai dati empirici”.

Una “scelta di umiltà” – “l’umiltà è sempre necessaria quando si fanno previsioni” – che porta ad affermare che, “sebbene il nostro scenario di transizione rapida sia soggettivo, riteniamo che sia plausibile”: in definitiva, non sembrano esserci grossi ostacoli alla diffusione delle tecnologie necessarie su larga scala in termini di uso del territorio, mare, clima, materie prime, capacità produttiva, rendimento energetico sull’energia investita o integrazione del sistema”.

Il “buon problema” e la questione delle scelte

“La probabilità di un’energia più economica aumenta la possibilità di un effetto di rimbalzo”: ne è consapevole l’Institute for New Economic Thinking, che tuttavia considera questo un “buon problema, perché se è vero che aumenterebbero i costi complessivi nella transizione rapida, le energie rinnovabili produrrebbero energia pulita e più economica, che probabilmente migliorerà gli standard di vita globali”.

Come a dire che, in fondo, non si può parlare solo di costi monetari.

Come a dire, andando un po’ più a fondo nell’analisi, che, di fondo, si tratta di scelte.

Che “il” problema è quello delle scelte, più che “la” decarbonizzazione in sé.

La carbonizzazione, in fondo, non è che il risultato di scelte – sbagliate – fatte in passato.

È vero che bisogna essere rapidi, specialmente adesso che siamo in ritardo, a causa di scelte sbagliate (e frettolose) fatte in passato, ma far leva sulle scelte, piuttosto che sulle scommesse, sposterebbe il focus dalle ideologie (ambientaliste o economiche che siano, per voler semplificare) alle responsabilità.

E allora, per concludere, ritornando al punto di partenza: siamo sicuri che “il” problema sia la decarbonizzazione in quanto tale, che se mai è un effetto di una causa – la mancanza di una cultura sostenibile – che ha origini più profonde, e soluzioni più drastiche, che però richiedono tempi forse incompatibili con una transizione veloce?

Non sarebbe opportuno – “butto lì” questa domanda, senza la pretesa che sia considerata “buona”, e senza nascondermi dietro una umiltà di facciata – investire, rapidamente per quanto possibile, anche e soprattutto in cultura delle sostenibilità, che non è un gioco di parole in chiave 4.0 ma semplicemente l’invito a considerare per davvero le conseguenze delle scelte che si fanno, senza scaricare sulle generazioni future le conseguenze di scommesse che si credevano buone, e si sono rivelate, con il tempo, per quello che erano?