Acqua alta e i numeri di Venezia, aspettando la soluzione Mose

Da 110, 187, 194, 30, 2019 ed infine 1966. I numeri sono, nonostante la quantificazione esatta delle unità che li costituiscono, relativi. Relativi rispetto a cosa? In questa settimana appena trascorsa, la città di Venezia si è trovata a fare i conti con questi numeri. Il fenomeno dell’acqua alta a Venezia può sembrare un evento suggestivo. Ma rappresenta un’esposizione al rischio per le persone e per i beni culturali quanto mai elevato.

Facciamo un passo indietro nel tempo al 1966. Anno dell’alluvione a Firenze nonché il raggiungimento della quota 194 cm dell’acqua alta a Venezia. Un evento storico ricordato lo scorso 12 novembre, quando è stato raggiunto il livello 187.

194 e 187 due numeri molto prossimi tra loro ma con una storia diversa. Per spiegarci il significato dell’accaduto a Venezia ma soprattutto per chiarire cosa significano queste quantità, abbiamo raggiunto il Professore Marco Marani del Centro di Idrodinamica e Morfodinamica Lagunare dell’Università di Padova.

La quota di 194 cm del 1966 e 187 cm del 2019: qual è significato di queste quote raggiunte dall’acqua alta a Venezia?

“Occorre fin da subito fare una distinzione tra livello medio del mare e il riferimento locale veneziano di Punta della Salute.

Il livello medio del mare corrisponde alla media dei livelli marini misurati in un periodo sufficientemente lungo. Al fine di eliminare le variazioni dovute alle periodicità astronomiche, questo periodo ha una durata di circa 19 anni. Il livello medio del mare varia nel tempo soprattutto per effetto del riscaldamento globale.

Il riferimento locale veneziano di Punta della Salute è appunto un riferimento che può considerarsi solidale con la città di Venezia. Rispetto a questo riferimento locale di Punta della Salute sono misurati i livelli marini a Venezia, fin dal 1872.

Valutando l’innalzamento del medio mare locale a Venezia dal 1966 ad oggi in circa 13 cm, la differenza tra queste due quote è di circa 36 cm, ovvero lo zero di Punta della Salute si trova all’incirca 36 cm più in basso rispetto al livello medio del mare attuale; ciò è dovuto all’innalzamento del medio mare e alla subsidenza patita dalla città, soprattutto negli anni ’60 e ‘70.

I 187 cm raggiunti dall’acqua alta a Venezia lo scorso 12 ottobre sono riferiti allo zero di Punta della Salute. Pertanto, sottratta la differenza di 36 cm tra i due riferimenti, l’acqua ha raggiunto un livello di circa 151 cm rispetto al livello medio del mare.

Il livello raggiunto dall’acqua il 4 novembre del 1966, misurato rispetto al medio mare di allora, fu invece pari a 171 cm circa, segnalando come l’evento del 1966 sia stato un evento decisamente più intenso, in termini di sovralzo sul livello del mare dovuto alle condizioni meteorologiche.

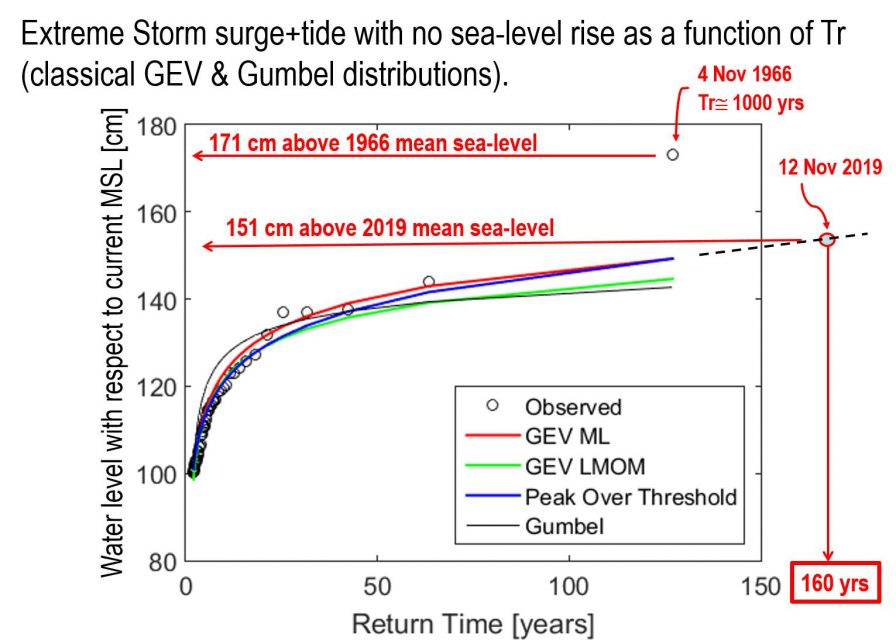

Per chiarire la differenza tra i due eventi, sulla base della serie storica Veneziana si può stimare per l’evento del 1966 (171 cm sul livello medio mare) un tempo di ritorno dell’ordine dei 1000 anni, ovvero il verificarsi in media una volta ogni 1000 anni.

Per l’evento del 12 novembre 2019 (151 cm sul livello medio mare) si può invece stimare un tempo di ritorno di circa 160 anni, trattasi quindi di un evento che ha una probabilità di verificarsi in un dato anno di circa lo 0.6%”.

Confronto tra l’evento del 1966 e quello del 12 novembre 2019 in termini di livello medio mare (Marani, 2019)

Secondo lei, il Mose è la soluzione?

“La possibilità di chiudere temporaneamente le bocche che connettono la laguna di Venezia e l’Adriatico è certamente l’unica difesa efficace dalle acque alte.

Un sistema che permetta questa chiusura può assumere diverse forme; dal punto di vista della soluzione costruttiva, la sua efficacia è anche legata alla possibilità di prevedere in anticipo i livelli dell’acqua alle bocche, poichè l’azionamento di paratoie mobili richiede dei tempi tecnici minimi di esecuzione (alcune ore nel caso del Mose).

Infatti, l’attivazione del Mose, semplificando una procedura complessa, avviene quando è previsto che il livello dell’Adriatico fuori dalle bocche di porto di Venezia raggiunga la quota di 110 cm rispetto allo zero di Punta della Salute.

Si tratta di un’attivazione funzione della difficile previsione del contributo meteoreologico al livello dell’acqua, legato a differenze di pressione tra il basso e l’alto adriatico e alla velocità del vento di scirocco proveniente dai quadranti meridionali, che spinge l’acqua dell’Adriatico verso il Golfo di Venezia.

Il Mose è un sistema integrato di opere che prevede delle barriere di paratoie mobili, in grado di isolare la laguna dal mare durante gli eventi di alta marea, opere complementari come le scogliere all’esterno delle bocche di porto, atte ad attenuare i livelli delle maree più frequenti e il rialzo delle rive e delle pavimentazioni, almeno fino a +110 cm, nelle aree più basse degli abitati lagunari.

Da un punto di vista ingegneristico, l’affidabilità della soluzione costruttiva adottata per il Mose, paratoie a ventola a “scomparsa”, appare di difficile valutazione, essendo una soluzione con pochi precedenti e mancando, quindi, informazioni provenienti da esperienze analoghe.

Soluzioni maggiormente collaudate erano disponibili, al momento della decisione. Ad esempio, soluzioni che adottino paratoie a settore (ad esempio quelle realizzate a protezione del porto di Rotterdam), o altre soluzioni adottate in ambito fluviale e costiero.

La scelta costruttiva del Mose è stata figlia di una dialettica molto aspra in città, come a livello nazionale e internazionale, che ha visto l’intervento di molti, anche non culturalmente e tecnicamente attrezzati a comprendere i problemi ingegneristici in gioco.

Il risultato della consultazione pubblica fece sì che prevalessero le preoccupazione riguardanti il possibile impatto paesaggistico dell’opera, vincolando la soluzione ingegneristica in modo molto forte.

Data la prescrizione di evitare opere fisse che fossero visivamente impattanti, la scelta fu quella di adottare delle paratoie che, aperte, non fossero visibili perché sommerse.

Attraverso la scelta di paratoie a scomparsa si è pensato di mantenere immutati il carattere e la percezione dei luoghi.

Risultato che è stato solo parzialmente ottenuto, stante le significative opere fisse realizzate alle bocche, comprendenti anche la realizzazione di un’isola artificiale all’interno della più ampia Bocca di Lido.

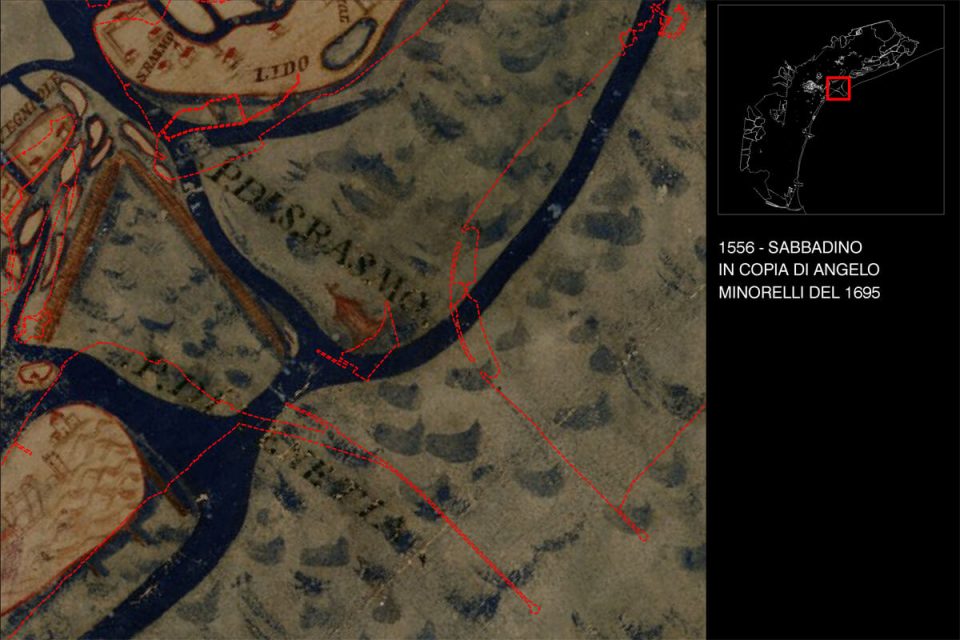

1556 – Bocca Porto di Lido (fonte Mose Venezia)

2014 – Bocca Porto di Lido (fonte Mose Venezia)

Certamente è importante che quest’opera, ormai per la gran parte realizzata, venga conclusa al più presto. Il percorso è stato difficile, anche dal punto di vista tecnico, essendosi evidenziati numerosi problemi nel corso dei test effettuati finora. Una situazione che ci si poteva attendere dato il design innovativo, che implicherà ulteriori incognite per quanto riguarda la gestione operativa del sistema, rispetto alla sua possibile affidabilità e rispetto ai costi di esercizio”.

I cambiamenti climatici sono tra i responsabili di questi eventi di acqua alta a Venezia?

“I cambiamenti climatici e la subsidenza indotta dall’uomo sono senz’altro responsabili della maggior frequenza con la quale si presentano acque alte estreme. Dalla metà del ‘700 ad oggi il medio mare Veneziano si è alzato di circa 60 cm. Come già detto in precedenza dal 1966 al 2019 c’è stato un innalzamento di 13 cm. Questo implica che i sovralzi generati dai fenomeni meteorologici, legati a differenze di pressione tra gli estremi meridionale e settentrionale del mare Adriatico e alla spinta del vento di scirocco, si sommino a un livello medio più elevato, raggiungendo dunque più frequentemente quote che producono significativi allagamenti della città.

Con un medio mare aumentato, sono sufficienti venti di scirocco e differenze di pressione lungo l’Adriatico meno intense che in passato per raggiungere livelli dell’acqua a Venezia che possono risultate catastrofici come quelli dello scorso 12 novembre.

Purtroppo, i fenomeni di acqua alta intensa sono destinati a intensificarsi ulteriormente.

Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uno scenario plausibile per il livello medio del mare globale alla fine del secolo vede un incremento anche di 70 cm: con questi valori, eventi di intensità pari al massimo storico del 4 novembre 1966 sono destinati a presentarsi mediamente una volta ogni 2-10 anni (a seconda dello scenario specifico).

In quelle condizioni il Mose dovrebbe rimanere chiuso quasi continuamente.

Venezia è dunque una cartina di tornasole, dove i cambiamenti climatici diventano estremamente concreti e influenzano la vivibilità di un’intera città”.

Chi è Marco Marani?

Marco Marani è professore ordinario al Centro di Idrodinamica e Morfodinamica Lagunare dell’Università di Padova.

Marco Marani è professore ordinario al Centro di Idrodinamica e Morfodinamica Lagunare dell’Università di Padova.

Gli ambiti di ricerca riguardano la geomorfologia fluviale, l’idro-meteorologia, il flusso ed il trasporto nel ciclo idrologico, l’eco-geomorfologia delle aree costiere, il telerilevamento ed i driver idrologici dei vettori delle malattie. Qui di seguito il suo CV-Marani.