Modelli e strategie

Pandemia, cigno nero e resilienza. Qual è il nostro ruolo?

Riflessioni e prospettive per una società post-pandemia. Perché nei processi di adattamento i professionisti tecnici devono essere protagonisti

Condividi

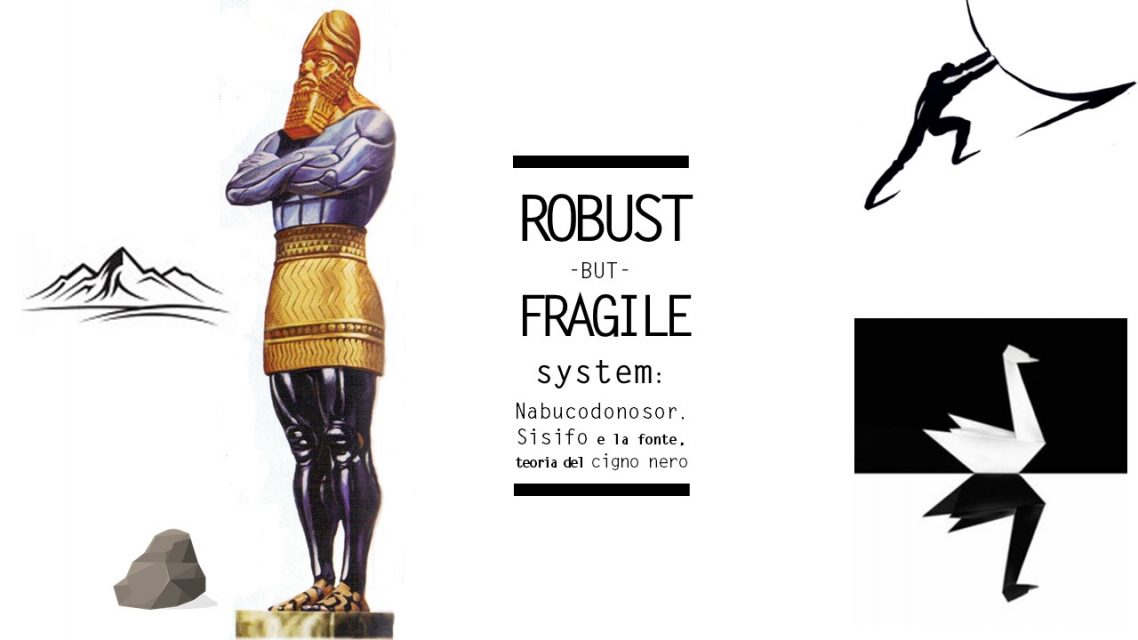

C’è stato bisogno di tempo per pronunciare la parola pandemia per descrivere quello che stiamo vivendo. Nassim N. Taleb, nell’ormai celebre testo intitolato “The black swan” (2007), definiva con l’appellativo de “Il cigno nero” gli eventi rari, dall’alto impatto ma totalmente imprevedibili e casuali, esortandoci a convivere e a riconfigurare il vissuto tenendo conto dell’incertezza. Un cambio di paradigma per le società dei Paesi occidentali, le quali, in virtù del liberismo economico, negli ultimi due secoli hanno puntano a dimostrare la robustezza dell’intero “sistema Paese” quale caratteristica fondamentale delle stesse. Robustezza come una sorta di biglietto da visita, volto ad attrarre la fiducia degli investitori internazionali al fine di direzionarne i capitali verso il mercato nazionale.

Pandemia e ammonimenti

Eppure, già nell’antichità si alzavano ammonimenti verso tali tipi di azioni, in vari tempi e culture. Tra i più celebri, vi è la descrizione che fa la Bibbia del sogno del re Nabucodonosor II attraverso le parole del profeta Daniele, di un colosso dalla “testa d’oro puro, il petto e le braccia d’argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte di creta”. Nel mondo onirico del re babilonese, questi rovinò a terra a causa di una pietra che si staccò fortuitamente da un monte limitrofo, colpendolo proprio nel punto più debole, ossia i suoi piedi. Interpretando laicamente tale accadimento, all’improvviso ci accorgiamo che il susseguirsi dei vari strati di cui la statua è composta rimandano alla stretta interdipendenza dei nostri sistemi contemporanei. Infatti, l’insorgere di un guasto locale o il palesarsi di un evento imprevisto può portare al collasso dell’intero sistema, una condizione che può essere racchiusa nella definizione “robust-but-fragile system” introdotta da Jon Coaffee nel testo “Futureproof”, nel 2019. Tuttavia, esistono possibilità di mitigazione e soprattutto di adattamento di tali sistemi, i quali chiamano in causa da vicino il mondo delle professioni tecniche a vari livelli: architetti, ingegneri e pianificatori.

Pandemia, cigno nero e resilienza – il colosso di Nabucodonosor, Sisifo e il cigno nero – elaborazione di- Fabrizio Aimar

Le nostre città sono resilienti? La forma della città, il rapporto città/campagna e gli spazi di vita

Superata la contrapposizione oggetto/sfondo e del contestualismo come mera citazione progettuale, a livello internazionale il modello della città compatta italiana sta venendo sempre più riconosciuto per l’efficacia nel garantire un vivere sostenibile dai punti di vista energetico e logistico, quanto resiliente. Guardando alla stretta contemporaneità degli eventi legati alla pandemia virale, iniziative come canti e danze dai balconi in risposta alla quarantena forzosa e ripresi dai più noti media internazionali (The Guardian, CNN ecc.) sarebbero altrimenti impossibili nel modello di città dispersa avallato dallo sprawl urbano. Nell’impossibilità della condivisione fisica degli spazi, l’atto relazionale a distanza si unisce alla sussidiarietà e mutualità nella consegna domiciliare dei beni di prima necessità alle fasce sociali più deboli. Una rete collettiva dunque, che è base fondante della resilienza sociale. In questo periodo, riemerge con forza anche il mai sopito tema del dualismo città/campagna. L’emergenza sanitaria sembra aver ribaltato, almeno all’apparenza, i benefici della prossimità negli agglomerati urbani, generatrice di scambi culturali, relazioni e creatività, attraverso la condivisione di servizi, spazi ed usi. All’improvviso, questi diventano comportamenti da evitare. La città, dunque, sembrerebbe perdere il suo afflato vitale, sofferente della mancanza di quell’autosostentamento di materie prime necessarie alla sopravvivenza che invece la campagna possiede per propria natura. Un ribaltamento completo dei ruoli, dove la città cessa di esercitare il ruolo di attrattore e catalizzatore di persone. Questa crisi ha palesato, più che mai, la necessità di nuovi modelli che ibridino città e campagna anziché porli in antitesi, proponendo edifici che includano la produzione di beni di prima necessità all’interno delle città stesse (es: le cosiddette “vertical factories”), come peraltro succede già in diverse realtà europee (Rotterdam, ecc.).Qualità del costruito, come non si vive senza un dentro e un fuori

Infine, si avverte la necessità di riportare al centro del dibattito la qualità progettuale del costruito, nei cosiddetti “contenitori di vita” come li definisce Gonçalo Byrne. La quarantena e il suo forzoso confino offrono a noi i tempi per accorgerci dell’importante ruolo esercitati da spazi, colori e materiali in un ambiente chiuso, sia in termini di vivibilità, sia nelle loro implicazioni psico-comportamentali. Oltre agli interni, anche gli esterni dovrebbero ricevere maggiore cura progettuale, in quanto lo scorcio sul mondo esterno di molti è rappresentato dal prospetto dei palazzi prospicienti, dei suoi dettagli e dei giochi di luce delle sue superfici percorse dal sole, racchiusi nell’inquadratura offerta quotidianamente dalle finestre della propria abitazione.

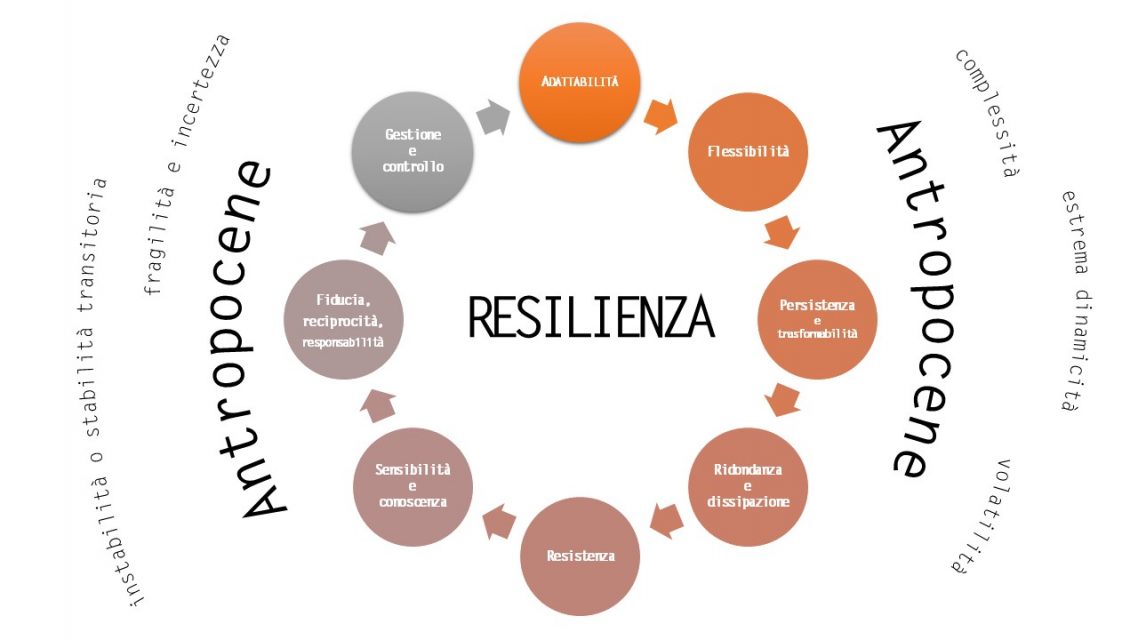

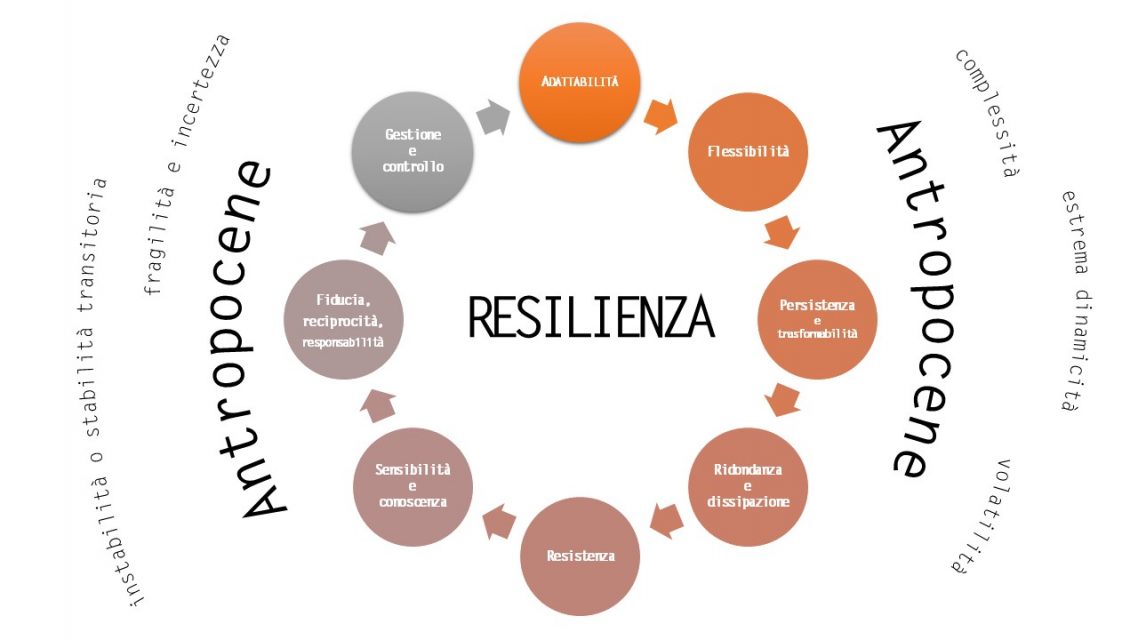

Pandemia, cigno nero e resilienza – le diverse fasi della resilienza – elaborazione-di-Fabrizio-Aimar

Approcci progettuali: dalla teoria alla pratica. Le implicazioni della resilienza

Se analizziamo i concetti della sostenibilità e resilienza, ci accorgiamo che talvolta essi coincidono, sovrapponendosi, in altri casi sono vicini ma si contaminano, mentre in altri divergono. Ciò è dato dal fatto che la sostenibilità mira alla difesa dello status quo proponendosi di migliorarlo, mentre la resilienza intende ricercare soluzioni che spesso possono rivelarsi in antitesi rispetto a quanto finora proposto, dunque destrutturando e ricostruendo il reale. Tra i compiti della resilienza vi è anche quello di “aumentare le opzioni”, come ricorda il Prof. Alessandro Melis, sia in termini di previsioni di scenario, sia delle strategie e degli strumenti a loro servizio. Questa crisi globale ha infatti acceso i riflettori su alcuni dei molteplici aspetti che compongono l’umbrella-term della resilienza, in primis sulla flessibilità:- nelle opere di architettura, in termini di ridondanza spaziale. Già Rem Koolhaas, nel suo testo “S, M, L, XL” del 1995, si esprimeva in questi termini: “La flessibilità non è l’anticipazione esaustiva di tutti i possibili cambiamenti. La maggior parte dei cambiamenti sono imprevedibili. (…) La flessibilità è la creazione di un margine – capacità in eccesso che permette interpretazioni e usi diversi e anche opposti” (pag. 240);

- nello studio professionale, ri-organizzando e riconfigurandone il flusso di lavoro. Viene definitivamente sdoganato il telelavoro, con reali vantaggi nella qualità di vita personale/familiare ma con potenziali criticità in quella lavorativa. Tra i rischi, quello di sfumare sempre più i confini tra questi due campi, ibridandoli tra loro, conseguenza reale dell’essere iper-connessi specie in regime di quarantena.

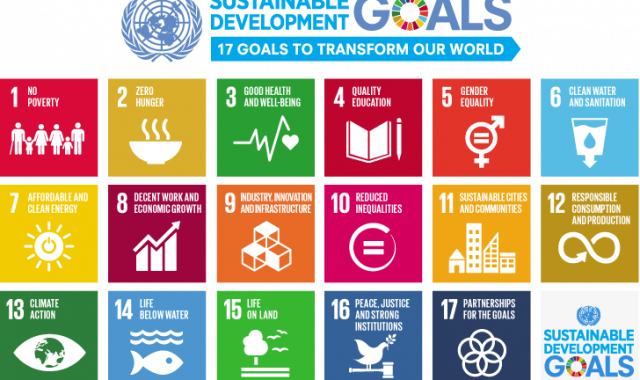

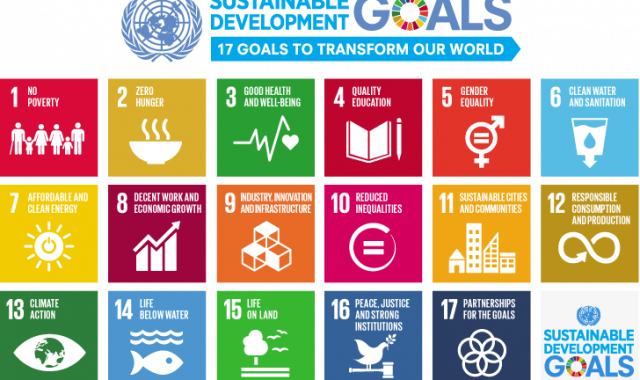

Pandemia, cigno nero e resilienza – i 17 Sustainable Development Goals – courtesy UN

Prospettive per una società post-pandemia

Da queste considerazioni, emerge come l’architettura debba essere maggiormente multidisciplinare e transdisciplinare, abbracciando la complessità della società in cui viviamo e tenendo conto delle altre discipline applicate. Temi come cibo, acqua e salute devono tornare al centro del dibattito culturale, poiché studi hanno confermato chiaramente come le patologie virali siano l’esito di politiche predatorie verso gli ecosistemi naturali che comportano l’espulsione della fauna autoctona da parte dell’uomo. Si è visto anche che, davanti alla necessità contingente, fermarsi e cambiare abitudini è possibile e la politica può gestire una transizione verso modelli che riportino il benessere umano al centro della scena, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Se da più parti si è compreso che usare la resilienza come un escamotage volto a ristabilire uno status quo (il “bounce back”) non è più possibile e saggiamente non auspicabile, le riflessioni politiche e di molti analisti sembrano invece ammiccare ad un “bounce back better”, ossia ad un ritorno allo status quo vigente prima di questo shock ma in modo migliore. È invece necessario uno sforzo ulteriore, un “bounce forward”, un balzo in avanti che abbracci il radicalismo come scelta per riconfigurare la nostra società, alla luce delle pressanti sfide proposte dalle Nazioni Unite nei 17 Sustainable Development Goals che ci chiamano ad un’azione collettiva entro il 2030.

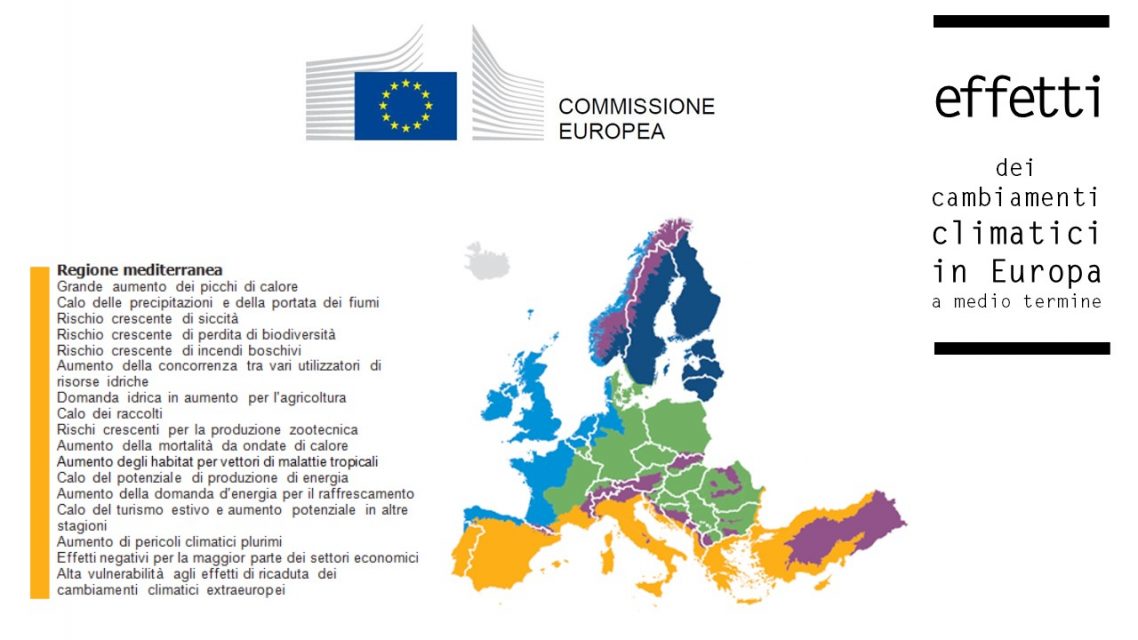

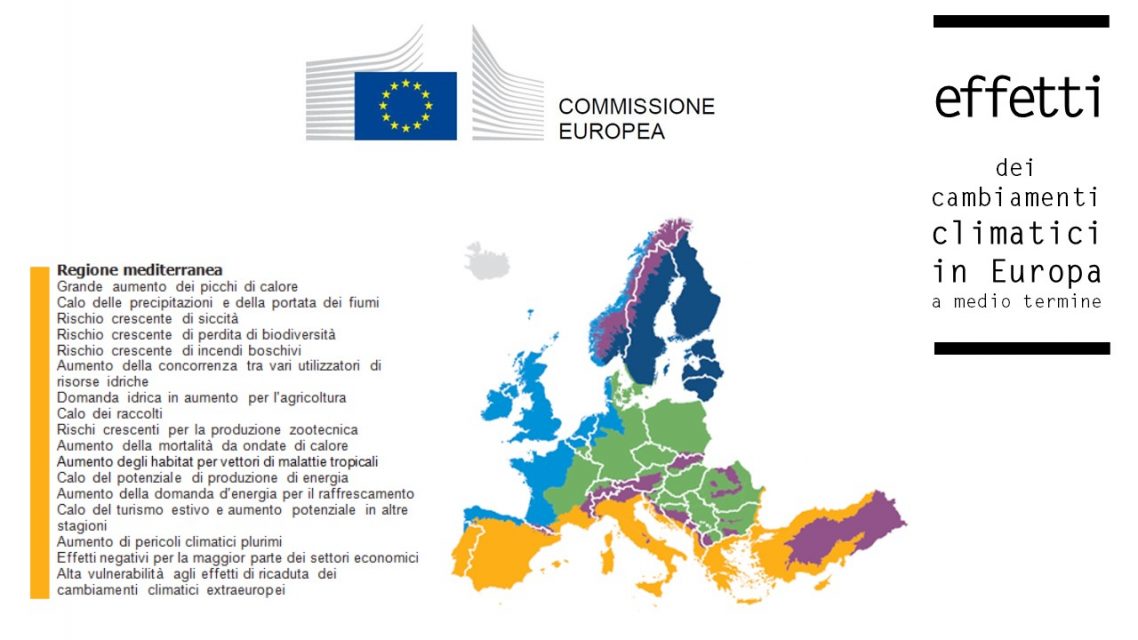

Pandemia, cigno nero e resilienza – effetti dei cambiamenti climatici nelle varie regioni europee – courtesy Commissione Europea COM(2018) 773 final