Il calore urbano e la disuguaglianza sociale sono correlati

Un report pubblicato nei mesi scorsi illustra come gli impatti (negativi) del calore urbano non sono distribuiti uniformemente: i quartieri e le comunità a basso reddito sono solitamente i più vulnerabili al caldo, e sono proprio coloro che hanno meno probabilità di potersi permettere il comfort termico. Occorre allora mettere in atto strategie combinate, più eque e sostenibili, per raffreddare le nostre città e renderle più vivibili per tutti.

Il covid, l’inquinamento, il surriscaldamento e le correlazioni

L’effetto “isola di calore”

Politiche olistiche

Come si combatte il riscaldamento urbano?

Il covid, l’inquinamento, il surriscaldamento e le correlazioni

La pandemia da Covid-19 ci ha insegnato che esiste una correlazione fra possibilità di ammalarsi, anche gravemente, e basse condizioni socio-economiche. Alcuni lavori, come sappiamo, oltre ad essere meglio retribuiti di altri, possono essere condotti in ambienti puliti e dotati di ogni comfort, ed anche in modalità smart working.

Durante i periodi di forti contagi molte persone, pur di non rischiare di perdere il lavoro, hanno dovuto continuare a spostarsi, spesso in affollati e mal aerati mezzi pubblici, dalle periferie alle città (dove i contagi crescevano a ritmi sostenuti si ritiene anche a causa del forte inquinamento preesistente) perché il proprio lavoro non poteva essere svolto da casa.

Gli spostamenti quotidiani verso le città li hanno esposti maggiormente alle occasioni di contagio, ed i bassi redditi hanno impedito a molte persone di ricorrere a cure a pagamento quando i servizi di medicina pubblica andavano in tilt a causa dei picchi di richieste.

Calore urbano, il report

Un fenomeno, quello appena descritto, che per certi versi ripercorre le stesse logiche del surriscaldamento delle zone più urbanizzate, come ben documenta il report Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities, (“Ridurre il calore: un manuale sostenibile per il raffreddamento delle città”), pubblicato da UNEP/RMI/Cool Coalition/GCoM/Mission Innovation e CCC con l’obiettivo di aiutare le città del mondo ad affrontare il riscaldamento che nelle aree urbane sta avvenendo al doppio del tasso medio globale.

| UNEP | L’autorità globale per l’ambiente con programmi incentrati su clima, natura, inquinamento, sviluppo sostenibile e altro ancora |

| RMI | RMI è un’organizzazione apartitica e senza scopo di lucro che lavora per trasformare i sistemi energetici globali nell’economia reale. |

| Cool Coalition | La Cool Coalition promuove un approccio olistico e intersettoriale (“reduce-shift-improve-protect”) per soddisfare le esigenze di raffreddamento sia dei Paesi industrializzati che di quelli in via di sviluppo attraverso la forma urbana, una migliore progettazione degli edifici, l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e l’accumulo termico. |

| GCoM | GCoM (“Global Covenant of Mayors fro Climate Change”) è la più grande alleanza globale per la leadership climatica delle città, costruita sull’impegno di oltre 11.500 città e governi locali. |

| Mission Innovation | È l’unione di più Paesi (fra i quali il nostro) nato con l’intento di lanciare un decennio di innovazione nell’energia pulita che mobiliti e colleghi gli sforzi globali di ricerca, sviluppo e dimostrazione per accelerare l’attuazione dell’accordo di Parigi |

| CCC | Clean Cooling Collaborative (ex K-CEP) è un’iniziativa della ClimateWorks Foundation incentrata sull’aumento dell’accesso al raffreddamento rispettoso del clima |

L’effetto “isola di calore”

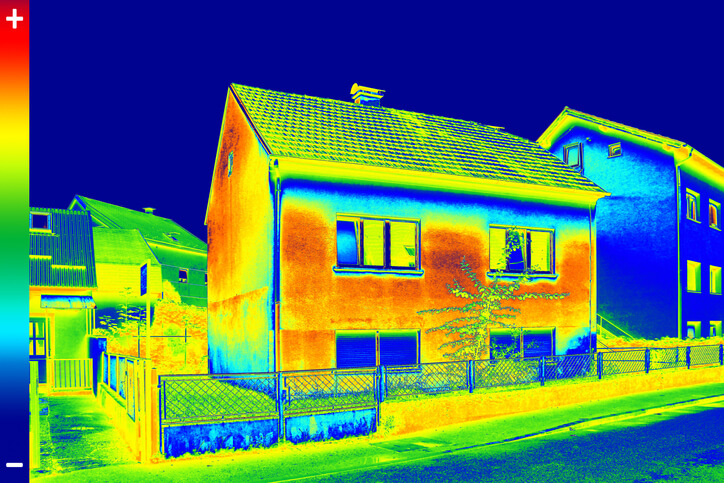

Le città si stanno riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale a causa sia della rapida urbanizzazione, sia del c.d. effetto isola di calore.

| L’effetto isola di calore (heat island effect) si verifica nei centri urbani e comporta un surriscaldamento locale con aumento della temperatura rispetto ad altre zone periferiche o alle campagne: il fenomeno è causato dall’intensa urbanizzazione, insieme ad una scarsa o assente copertura di verde, a basse proprietà termiche dei materiali comunemente usati nelle superfici urbane e al calore disperso dalle attività umane. |

“Entro il 2100 – si legge nel documento – molte città in tutto il mondo potrebbero riscaldarsi fino a 4 gradi Celsius (°C) se le emissioni di GHG (GreenHouse Gases, i gas ad effetto serra) continueranno a livelli elevati”: più del doppio dell’obiettivo dell’accordo di Parigi di limitare l’aumento globale della temperatura a 1,5°C”.

Ciò potrebbe avere pesanti conseguenze sulla salute pubblica: “se le tendenze non verranno contrastate efficacemente, si prevede che la popolazione urbana esposta a temperature elevate [massime estive medie superiori a 35˚C] aumenterà dell’800 % per raggiungere 1,6 miliardi entro la metà del secolo”.

Il peggioramento è anche dovuto al fatto che gli impatti del calore urbano non sono distribuiti uniformemente, dal momento che i punti più caldi all’interno delle città (specie di quelle di grandi dimensioni) sono quei “luoghi a basso reddito”.

I motivi sono in qualche modo intuibili:

- mancanza di spazi verdi

- co-ubicazione di impianti industriali,

- in genere i residenti di queste aree non possono permettersi impianti di raffrescamento.

In altri termini, si stanno delineando comunità urbane, più vulnerabili al calore, che sopportano in modo sproporzionato gli effetti negativi del riscaldamento eccessivo.

Politiche olistiche

Per contrastare queste tendenze, occorrono delle politiche di sistema, che si fondino su più strategie combinate che “aggrediscano” il problema sotto diversi fronti.

In tale contesto, il report:

- intende offrire agli amministratori delle città un percorso “olistico”, fatto di azioni chiare e mirate: una panoramica completa di “approcci” al raffreddamento urbano equo e sostenibile all’interno di un quadro integrato, per generare una maggiore resilienza delle città;

- fornisce numerosi case studies riguardanti i quattro angoli del pianeta: dagli USA alla Colombia; dal Canada alla Cina, passando per il vecchio Continente.

Il fil rouge è costituito dai “perché” è importante che quante più zone cittadine riescano a diventare meno calde:

- perché il caldo delle città alimenta il c.d. effetto serra, co-responsabile del cambiamento climatico;

- perché il caldo fa stare male le persone (soprattutto le persone sanitariamente più fragili come bambini ed anziani, e le persone a basso reddito), aumentando la spesa sanitaria;

- perché con il caldo si abbassa la produttività rallentando la crescita economica;

- perché per combattere il caldo spesso scaldiamo di più ed inquiniamo di più alimentando un circolo vizioso.

Come si combatte il riscaldamento urbano?

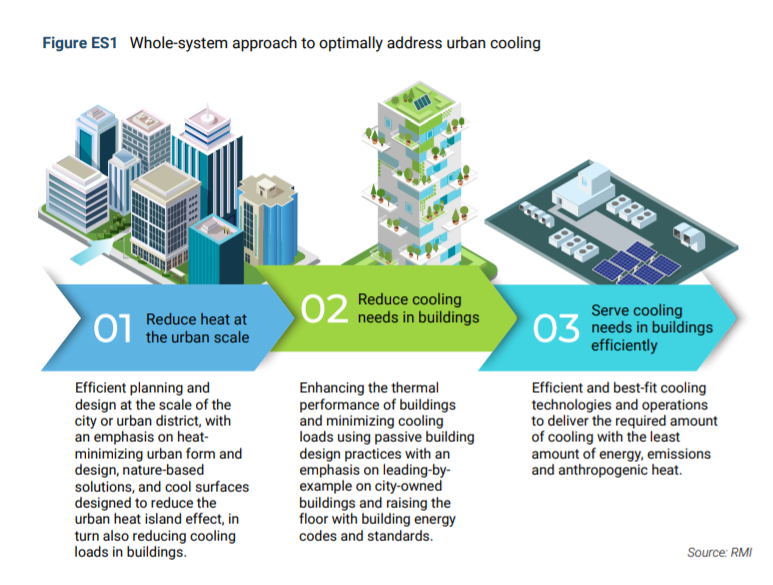

Secondo la guida, tre sono i passaggi fondamentali:

- ridurre il calore nelle aree urbane, che si traduce in una pianificazione e in un design efficienti, basato soluzioni “nature-based”;

- ridurre di conseguenza le esigenze di raffreddamento negli edifici, attraverso il miglioramento delle performance termiche degli edifici, l’utilizzo di pratiche di progettazione passiva degli edifici;

- garantire che il raffreddamento negli edifici venga fatto in modo efficiente.

I 3 fattori sono fra loro correlati:

- l’abbassamento del calore urbano si traduce in meno carico di raffreddamento sugli edifici;

- edifici termicamente efficienti portano a requisiti minori per il raffreddamento meccanico, e possono quindi essere utilizzati sistemi di raffreddamento più piccoli.

Azioni sinergiche per ridurre il calore urbano

Occorre ampliare gli spazi verdi, e la pianificazione urbanistica deve intrecciarsi con quella dei trasporti; devono moltiplicarsi gli incentivi in ambito edilizio per case costruite in modo più efficiente dal punto di vista energetico e i finanziamenti che stimolino l’acquisto di sistemi di raffrescamento non inquinanti e più efficienti; occorrono campagne di sensibilizzazione verso i cittadini, e più misure di controllo.

Azioni sinergiche: cittadini ed amministratori devono insomma comprendere che è necessario il loro contributo per la riduzione delle emissioni inquinanti nelle città.

Ognuno deve fare la propria parte. Anche raffreddando gli animi delle contrapposte ideologie e degli sterili campanilismi, che in questi anni hanno rallentato lo sviluppo di politiche e visioni di ampio respiro e ostacolato le sinergie.