Il primo personal computer della storia: com’è nato l’Olivetti Programma 101?

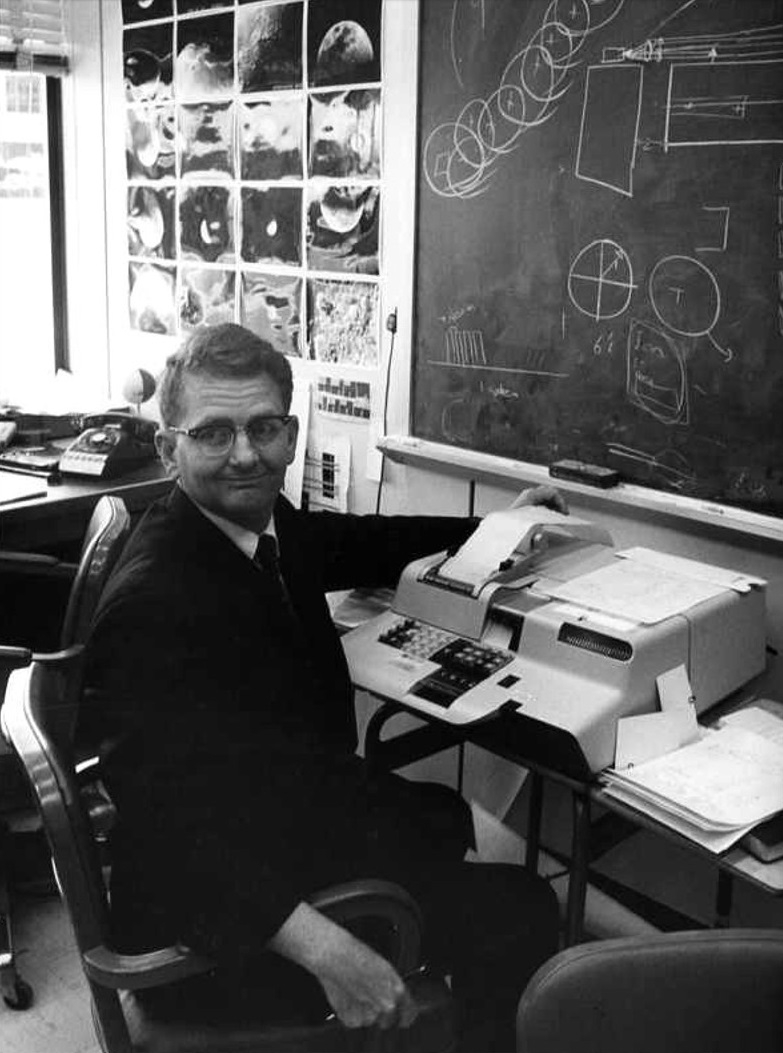

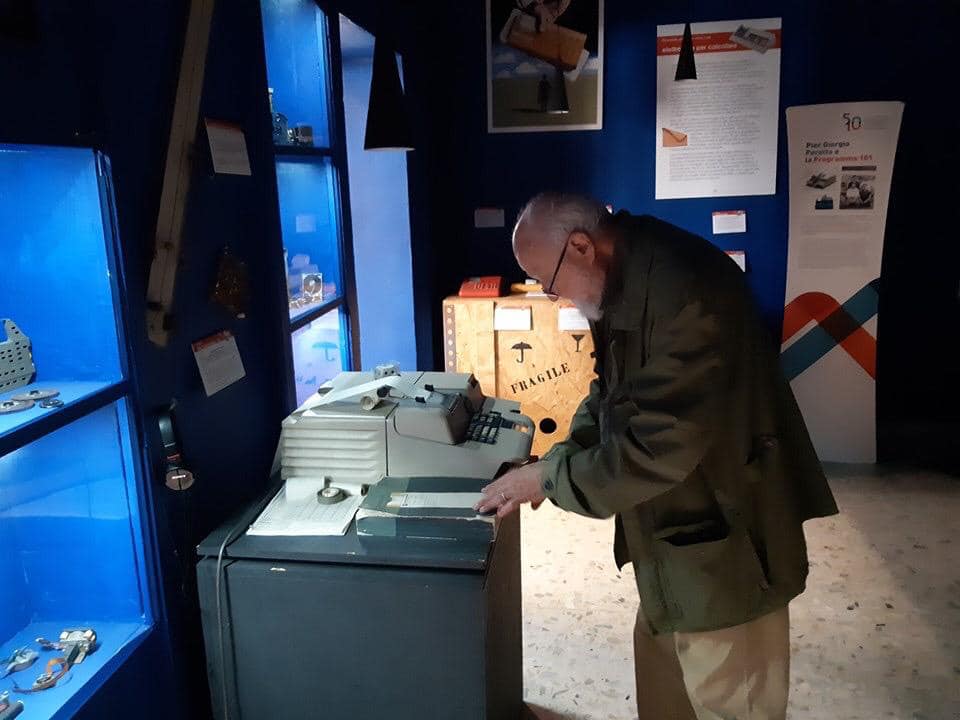

Incontriamo Gastone Garziera presso il Laboratorio-Museo Tecnologic@mente di Ivrea, museo e laboratorio didattico nato con lo scopo di raccontare la storia industriale della Olivetti, dalle macchine per scrivere fino a quelle elettroniche. Garziera, classe 1942, vicentino di Sandrigo, appartiene a pieno titolo a questa storia, attore co-protagonista di quel team che diede alla luce, nel 1965, il primo personal computer al mondo, la Olivetti “Programma 101”.

Una eccezionale intuizione, quella della “P101”, che ha valso a Garziera la Laurea Honoris Causa in “Computer Science”, classe LM-18 – Informatica, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” proprio lo scorso Ottobre. Attraverso le sue parole, che riportiamo in modo semi-integrale data l’eccezionalità delle tematiche e dell’entità e unicità del racconto, è possibile ricostruire una sorta di ciclo storico sull’Olivetti come culla dell’informatica e del computing.

La P101, nel 1965, aprì infatti un mercato che prima non c’era e che nessuno aveva immaginato. Gastone Garziera, attraverso un racconto lucido, preciso quanto emozionante, ci racconta come si è arrivati a visualizzare mentalmente quel prodotto per poi riuscire materialmente a concepirlo.

Dalla meccanica alla elettronica: l’intuizione di Adriano Olivetti

“La nascita della Programma 101 cominciò quando Roberto Olivetti chiese a Pier Giorgio Perotto di fare uno studio, cioè di provare, utilizzando la tecnologia dell’ELEA, a realizzare l’equivalente di una macchina da calcolo. Allora, c’erano ancora in produzione le macchine di Natale Cappellaro, fatte di lamiera metallica, tranciata e piegata per fare i gate di ferro. Secondo me, già Adriano capì che quella tecnologia aveva dato tutto quello che poteva dare.

Quindi, si mise a cercare, nella prima metà degli anni ’50, qualcosa che potesse far superare i limiti di quella tecnologia e dare alla Olivetti gli strumenti per progredire con l’evoluzione dei suoi prodotti. Egli cominciò ad approfondire, in particolare, il discorso dell’elettronica.

Con il fratello Dino Olivetti aveva già un laboratorio gestito dal fratello a New Canaan, nel Connecticut, il quale monitorava, seguiva e sviluppava, le tecnologie per i calcolatori. Tali tecnologie vennero direttamente importate quando a Pisa cominciarono a sviluppare la CEP, al fine di realizzare il sincrotrone.

Quando Enrico Fermi rientrò (in Italia, n.d.r.) e fece nascere il CNR, disse: “Ma perché tanti spendono per fare delle cose piccole? Facciamo un bel sincrotrone grosso a Frascati, così gli altri possono fare altro”. Le Università preposte a condurre questo studio perciò risposero: “Ma allora noi cosa facciamo?” Pisa aveva già raccolto 150 milioni di allora. Fermi dunque suggerì: “Se dovessi scegliere io, in America quello che va per la maggiore oggi è il calcolatore elettronico”.

Cosa che Pisa si fece, mentre altri se lo comperarono. Ricordo, ad esempio, che il Politecnico di Milano mandò Luigi Dadda a farsi fare in California il primo calcolatore importato, a valvole, nel 1954. Pisa invece si orientò per farselo, al fine di costruire e mantenere il know-how sul territorio. I 150 milioni, evidentemente, non bastavano e soldi per andare a comprarsi il know-how non ve n’erano. Si rivolse allora all’industria italiana, chiedendo se ci fosse qualcuno che potesse dargli una mano.

Adriano, secondo me, non vedeva l’ora e per questo motivo decise di partecipare. Cercò il capo del suo Laboratorio, Mario Tchou, che insegnava alla Columbia University a meno di 30 anni, e lo convinse a rientrare in Italia e a divenire il perno sui cui costruire il Laboratorio Ricerche. Insieme all’Università di Pisa, cominciò con un manipolo di persone, per poi aumentare.

Lì è cominciata la storia. Impostarono con l’Università la CEP, ma capirono che l’Università puntava su macchine di tipo scientifico, mentre è ovvio che Adriano e l’Olivetti avesse bisogno di macchine che si affiancassero, quali top di gamma, a quelle della Olivetti. Quindi, strumenti gestionali di industrie e di altre strutture. Allora si resero indipendenti, ognuno continuando per la sua strada.”

I calcolatori mainframe della Olivetti: la ELEA 9001, la ELEA 9002 e la ELEA 9003

“Il gruppetto al Laboratorio Ricerca Elettroniche cominciò così a pensare ad una macchina per l’Olivetti. Il risultato che conseguirono fu qualcosa di eclatante. Poche persone iniziali, tutto con un know-how da costruire (es: l’algebra booleana, il concetto di memoria di II livello, le unità aritmetiche e centrali, ecc.) con a disposizione i primi rudimenti della CEP, si misero e fecero 3 step. Il primo fu l’ELEA 9001, macchina tutta a valvole ove la valvola era l’equivalente del gate, in cui usavano il doppio triodo. Nel triodo c’è un flusso di elettroni controllato dalla griglia, quindi mettendo 2 gate interallacciati si fa il flip-flop e tutte le istruzioni che servono.

Poi, arrivò il transistor: ha la base che fa da griglia e che controlla il flusso di elettroni che vi passano sopra. Capirono che il transistor poteva soppiantare la valvola e si prestarono a sviluppare una delle parti del calcolatore a transistor. Di quel progetto conosco Lucio Libero Borriello, responsabile delle unità nastro ossia la memoria di II livello per scambiare dati con l’unità centrale del calcolatore; non c’erano ancora i dischi a quel tempo.

La memoria centrale, invece, era basata su quella dei nuclei magnetici, che era una vera e propria RAM. Allora provarono e fecero l’ELEA 9002, che aveva parti della gestione e controllo delle unità nastro a transistor. Il risultato era un transistor più piccolo, senza bisogno del filamento e che consumava meno energia, non aveva una vita finita come le valvole; dunque, un vantaggio in termini di potenza, di volume, di calore da smaltire ecc.

Allora, Mario Tchou, in quanto non aveva un passato da difendere inteso come qualcosa in produzione ancora da dover smaltire, decise di fare una macchina tutta a transistor. Nel 1959, tirarono fuori, in soli 4 step pari a 4 anni, l’ELEA 9003: il primo calcolatore al mondo solo a transistor. Macchina che fu comprata da Marzotto, la prima, il Monte dei Paschi di Siena la seconda, poi il Ministero del Tesoro, ecc., in una sessantina di esemplari, numero significativo per macchine di quella taglia.

Sostanzialmente, in Italia, in soli 4 anni, partendo da zero, in pochi e con tutto il know-how da costruire, superarono l’IBM e l’UNIVAC, che per decenni avevano lavorato su quelle tecnologie. Secondo me, hanno spaventato, perché i grossi calcolatori avevano, soprattutto per i militari Americani, una valenza strategica: avevano consentito la Bomba Atomica, i razzi ecc.”

Fondere insieme meccanica ed elettronica: dalle Olivetti “Audit” all’UME

“Tra l’altro, non fecero solo questo perché, per gestire l’avvento di un’elettronica che non fosse vista come un pericolo dai meccanici, realizzarono delle macchine di contorno. Una la fece Perotto nel 1958 e, come riporta il suo libro “P101” del 1995, fu probabilmente il primo prodotto elettronico dell’Olivetti. Quindi ancora prima dell’ELEA 9003.

Le Audit, ossia le fatturatrici contabili dell’Olivetti, generavano in periferia la banda perforata con i dati delle fatture. La banda perforata veniva poi mandata al centro per fare i consuntivi ecc. Se avessi voluto mettere a fare i consuntivi un calcolatore elettronico come quelli che stavano studiando, devo dargli in pasto i dati.

Allora o puoi mettere un calcolatore che lavorasse giorno e notte e costava l’ira di Dio, dato che non c’era la multiprogrammazione e il multiprocessing, o una persona che mettesse dentro strisciolina per strisciolina, oppure delle macchine fuori linea rispetto al calcolatore.

Fecero dunque 2 macchine: il Convertire Banda Schede (CBS) di Perotto, in cui il calcolatore leggeva le schede perforate, e il Convertire Banda Nastro (CBN), in cui il calcolatore leggeva invece il nastro magnetico. Quindi, fuori linea, tu portavi i dati dalle bande perforate che arrivavano dall’Audit o sulle schede o su nastro, le davi alla macchina e quella leggeva tutti dati.

Non solo: visto che la macchina più pregiata era l’Audit, che aveva una produttività legata al tempo di esecuzione della moltiplicazione, in particolare, il Laboratorio di Ricerca Elettronica fece l’UME (Unità Moltiplicatrice Elettronica). Un mostriciattolo su 9 piastroni ma, che con un’Audit cosiddetta “Mercator”, si prendeva in carico la moltiplicazione anziché farla in modo meccanico, divenendo il top di gamma in quanto faceva molto più velocemente le fatture. Questo accadde, secondo me, perché cercavano di avvicinare i 2 mondi e non renderli conflittuali. Quel Laboratorio fece quell’innovazione per prima nel mondo.

E questo era l’ambiente in cui mi trovai io, neo-entrato nel 1961. Mi fecero fare il corso obbligatorio ai laureati e diplomati, di circa 4 mesi, in cui parlavano tutti i capi progetto del Laboratorio. Fu, per me, una cosa meravigliosa. Io feci la Scuola Radio Elettra, sono elettrotecnico: dunque motori elettrici, alternatori, linee di trasmissione dell’energia elettrica, le valvole e alcuni concetti in bassa corrente. Credo questo mi abbia aiutato quando feci il colloquio con Mario Tchou, presso la sede della Consociata a Milano, in via Clerici.

Al piano terra, c’era l’ELEA 9002 e vidi farvi manutenzione preventiva: un ragazzo vestito di bianco, con un cestone di vimini, mi spiegò come sostituissero tutte le valvole presenti con quelle nuove. Ma erano tutte valvole funzionanti! Mi vennero i brividi, perché quelle sostituite sarebbero state buttate.

Io feci tutta la Scuola Radio Elettra con 6 valvole e 1 diodo! Facevo 15 km in bicicletta per andare al negozio Balboani di Vicenza, in Piazza dei Signori, che vendeva queste componenti. Dopo il corso, mi misero nel gruppetto di Pier Giorgio Perotto, alle dipendenze di De Sandre; egli aveva già un ragazzo di Genova che doveva andare a militare: Giuliano Gaiti. Essendo in marina, lui però doveva fare 24 mesi.”

Gastone Garziera -Laurea Honoris Causa – cerimonia – courtesy Università degli Studi di Bari

La morte di Adriano Olivetti e la volontà di suo figlio Roberto di trovare nuove strade

“Morto Adriano il 27 Febbraio 1960, Roberto Olivetti purtroppo non aveva né il potere né il carisma del papà, però stava cercando di riorganizzarsi all’assenza di Tchou. Sacerdoti divenne il capo del Laboratorio. Roberto chiese a Perotto di condurre lo studio sopra descritto. Una macchina che però rischiava di costare 10 volte quelle di allora, ma era una tecnologia nuova. Mentre la lamiera di ferro aveva costi che potevano solo aumentare con l’inflazione, l’elettronica invece no.

Qualcuno parlava di integrazione, di mettere più transistor in uno stesso contenitore, di primi circuiti integrati. Pregnana Milanese, posto cui cominciai a recarmi nel 1962, era il luogo in cui Adriano aveva immaginato la cittadella dell’elettronica Olivetti, affidandone a Le Corbusier il progetto. Sarebbe dovuta somigliare ad Ivrea: c’era il Centro Studi, le Factories e il Palazzo Uffici. Morto Adriano, però, rimasero solo le Factories. In un corridoio, in una stanza dove non si poteva vedere dentro, si analizzavano i primi circuiti integrati.

Mi ricordo una vignetta in cui c’era Biancaneve e i 7 nani, con una freccia sul 2° nano. Una scritta indicava: “noi lavoriamo con il nanosecondo”. Noi invece, con la P101, lavoravamo al microsecondo. Evidentemente, si sapeva che il trend dei costi dei prodotti elettronici sarebbe stato in discesa rapida.

Noi non lo capimmo, tanto che la intendemmo come la richiesta di uno studio. Qualcuno disse addirittura che a Perotto, non coinvolto nel progetto dei grossi calcolatori, dovettero dare un contentino. Sicuramente Roberto Olivetti ci credeva e voleva avere in mano qualcosa che spiegasse che quella era la tecnologia che andava a sostituire quella che fece grande l’Olivetti.

Mi ricordo quando De Sandre mi invitò alla riunione con Perotto, in cui ci disse del compito assegnatoci. Perotto chiese a De Sandre: “Sai, io te lo chiedo, perché qua si sa dove si comincia ma non si sa dove si finisce, è tutto da capire: te la senti?”. Si rischiava di finire in niente, anche se è la ricerca che ti deve dire dove si converge e dove no. De Sandre invece se la sentiva eccome.

E allora cominciammo a ragionare. Perotto mi disse: “Garziera, vedo che lei vorrebbe parlare. Non abbia paura, eh! Lei dica quello che pensa. Qui mettiamo tutti a fattor comune. Quello che non è buono, ragionando insieme, lo scartiamo, ma ci arricchiamo tutti. Anche lei, se tira fuori un’idea che poi non utilizziamo, lo capisce il perché e si arricchisce.” Il capo del tuo capo che ti esorta a fare questo: mi sentii in un altro mondo! Io ero invece abituato al: “zitto tu, che sei piccolo e non hai esperienza!”. Per me fu molto importante quello.”

La nascita della Olivetti “Programma 101”: come un team di under 35 ideò il primo pc al mondo

“Secondo me, fu uno dei motivi che rese possibile tutto ciò, perché eravamo spinti ad immaginare qualcosa di innovativo, a non aver paura di tirar fuori tutto quello che ci passava per la testa e che ci sembrava utile. Era una sfida, perché ti dava la responsabilità, ma ci hanno dato tutti gli strumenti e ora dipende da me. Ci mettemmo allora con Perotto e, in 2 o 3 volte, si impostò un po’.

Io ricordo quelle che erano le equivalenti delle specifiche funzionali, non c’era ancora la struttura del Product Planner. Le cose venute fuori furono queste: 1) una macchina da calcolo, dunque che stia sulla scrivania, 2) facile da utilizzare, 3) deve costare il meno possibile, 4) essendo fatta di transistor e di elettronica, non può fare solo le 4 operazioni, per una ragione anche commerciale.

All’epoca, un transistor costava ben più di 1.000 lire e si capiva che non ne bastava solo una manciata per fare una macchina del genere: un flip-flop aveva bisogno di 2 transistor e ogni gate di uno. Un’altra cosa fondamentale fu questa: le ELEA 9003 erano fatte con la tecnologia al Germanio, che dava però una serie di problemi: la lentezza, non dovevi farla saturare, ecc., ma ora era arrivato il silicio e subito il Laboratorio Circuiti realizzò il gate.

Ecco perché io chiamo la “valle dell’Eden” il Laboratorio di Ricerca Elettronica: quello di cui avevi bisogno c’era subito la struttura che te lo faceva! Un gate significava un’unica funzione logica, con cui rappresenti tutto ciò che devi dal punto di vista della logica booleana. La tecnologia era RTL, Resistor Transistor Logic, e la funzione logica era il NOR, OR negato. Mentre sull’ELEA avevi tante funzioni, da mettere insieme e tenerne conto, qui con 1 funzione, il gate, facevi tutto. Questo significava semplicità nell’uso, oltre ad essere intrinsecamente più veloci.

Perotto e De Sandre, data l’esperienza, convenirono che usare la memoria a nuclei non avrebbe permesso loro di raggiungere gli obiettivi prefissati. Perotto ci chiese, quindi, di provare ad utilizzare una memoria diversa. Lui lo sapeva, perché insegnava Servomeccanismi e Calcolatori Numerici al Politecnico di Torino. Appena arrivato, De Sandre mi disse infatti di leggere e studiare il suo libro, che fu poi fondamentale, con particolare riferimento alla somma e moltiplicazione binaria.

Dunque, lui aveva un’esperienza del passato, della storia e sapeva che, negli anni ’40, anche se i brevetti sono degli anni ’30, si erano utilizzate delle memorie di tipo diverso: a linea di ritardo. Ne avevano fatte di vario genere, a forma di tubetti di mercurio, oppure dei fili di nickel ecc. Egli ci esortò, date le dimensioni contenute della macchina, ad utilizzare questa memoria.”

“P101”: l’intuizione di impiegare la memoria a linea magnetostrittiva

“Le memorie a linea magnetostrittiva sono particolari: sono l’equivalente del FIFO – First in/First out. È una fila lunga di bit che continuano a correre, escono, li devi rimettere dentro, escono… però ti escono uno alla volta. Dunque, ti devi organizzare a gestirli, perché ti scappano, non sono mai fermi. Non è la RAM in cui dai un indirizzo e quella tira fuori il carattere, il byte, poi dai un altro indirizzo e allora li sommi, uno alla volta, cambi l’indirizzo ecc.

Qui, invece, man mano che escono, devi correlarli l’un l’altro, perché se devi fare la somma di un registro con un altro, di un numero con un altro, devi attrezzarti. Non è banale né semplice. Perotto ci fece fare una piccola linea che adesso è là appesa, proprio quella che fece il Laboratorio di Fisica e che De Sandre salvò, portandola a casa e che poi portò qui (al Laboratorio-Museo Tecnologic@mente di Ivrea, n.d.r.).

Usammo il prototipo di Linea Magnetostrittiva (quello sul pezzo di legno di risulta), una tastierina fatta da un laboratorio di meccanica, una telescrivente araba ed un po’ di piastrine dell’ ELEA 9003. Partendo da uno schema logico di prova che De Sandre aveva impostato, siamo riusciti in poco tempo a realizzare una rete che faceva la somma fra due numeri e la moltiplicazione fra un numero ed una cifra, ed a far vedere all’ ing. Perotto che stampavamo i risultati.

Ci convincemmo, guardando la quantità di elettronica usata, che non fosse micidiale. Fu una cosa che ci convinse ad andare avanti con quell’approccio. Vi furono però dei triboli perché le linee magnetostrittive ci avevano dato dei problemi che non sapevamo come risolvere. Non ci dettero subito la capacità che noi avevamo immaginato servisse, finché Perotto fece comperare delle cose che si trovavano ancora sul mercato, credo per il mondo dei radar.

Le fece analizzare: il lavoro fu condotto da un perito esperto, Bruno Visentin, con un collaboratore neoassunto, Carlo Passarella. Capirono ben presto com’ era possibile ottenere un aumento di capacità e ci fornirono una memoria con la capacità necessaria. Scegliemmo una memoria da 1920 bit, da 240 byte da 8 bit sostanzialmente: un compromesso, perché più la fai lunga, più diventa lenta. La velocità è quella del suono nei solidi, ossia di onde meccaniche indotte con una testina elettrica. Queste onde corrono poi lungo il filo e, quando escono, te ne accorgi con un’altra testina.

Capimmo che la velocità dipende dalla temperatura e questo cambiava le carte in tavola, perché nonostante tutto andasse bene, ad un certo punto perdeva il passo. Allora trovammo una soluzione, che poi fu brillantissima, per capire che taglio dare alla macchina, in quanto doveva fare di più rispetto alle 4 operazioni.”

“P101”: la sfida di oltrepassare i limiti dell’allora tecnologia

“Ma cosa farle fare? Sempre ragionando con Perotto, pensammo ad una macchina che riuscisse a risolvere espressioni di una certa complessità. Sarebbero servite ai tanti uffici tecnici o alle banche, per fare il calcolo dell’interesse composto. Dunque, decidemmo per la risoluzione delle equazioni di II grado. C’erano delle macchine dette LEARN, alle quali facevi vedere la sequenza e lei la immagazzinava per ripeterla all’infinito.

Ma con le equazioni di II grado come fare? Devi dirle di guardare cosa è venuto sotto radice e, se è positivo di prendere una strada, se è zero un’altra, se è negativo un’altra ancora. Ma come fare a dirglielo? Allora convenimmo che era necessario fare una macchina programmabile. Anche l’ELEA lo era, ma se uno avesse dovuto fare una moltiplicazione in decimale… Quindi, che linguaggio dare alla macchina? Doveva essere semplice da usare.

Venne fuori un linguaggio simbolico di 15 istruzioni in cui quasi tutte, tranne 4, che sono i salti per il programma, sono quelle ovvie: input, output, stampa, +, -, x, : e abbiamo alla fine aggiunto anche la radice. La macchina disponeva anche di 10 registri e tratta i numeri decimali con la virgola naturale. Poi dici “stampa”, “risultato”. È una cosa banale tranne i salti, ossia sequenze tra loro separate che devi poi cucire. Quando sei finito in fondo ad una routine, metti il salto e le dici di cominciare da dove ti dico io.

Allora, lì abbiamo 4 salti indirizzati: V, W, Y, Z. Avevamo tutti i patemi: “Chissà se regge questa roba qui”, perché era la prima volta che si faceva. Allora Perotto ci suggerì di chiacchierare con Leandro Alfieri, capo programmatore del gruppo dell’ELEA a Pregnana Milanese. Egli suggerì che sarebbe stato possibile un approccio un po’ diverso dal salto indirizzato. Invece di dare un indirizzo di dove andare, suggerì di non dire niente: salta, dopodiché di andare a mettere, dove si vuole che la macchina ricominci, qualcosa che sia riferito univocamente al punto di partenza.

Quindi adottammo questo sistema, associandovi dei codici, e questi divenne una delle caratteristiche pregevoli della macchina. Il programma lo si fa ma poi lo si deve continuare, estendere, mettere in controllo, ottimizzarlo togliendo delle istruzioni ecc. Se tu hai i salti indirizzati, tutte le volte si deve andare a cambiare l’indirizzo su tutto il programma, perché quello dove volevi saltare, se aggiungi 5 istruzioni e dopo ne togli 3, si sposta di 2 istruzioni.

Era un bel lavoro. Invece, Alfieri suggerì di mettere una label, una bandierina; poi tu fai tutte le modifiche che vuoi, quella si sposta avanti e indietro di quanto serve, tanto la macchina andrà poi a cercarla. Se la trova, riparte da lì. È quello che si dice codice autorilocante, perché ti consente di non fare le operazioni di modifica dei salti. E quindi la manutenzione dei tuoi programmi diventa ancora più facile, cosa che andava nella strada che noi cercavamo. Linguaggio semplice ma di alto livello, poi con i salti che ti consentiva di dimenticartene: era una cosa che ci convinse.”

“P101”: un inconveniente da superare e la nascita del primo supporto magnetico discreto della storia

“Così realizzammo una macchina di questo genere e cominciammo a farla vedere: funzionava tutto perfettamente. Perotto chiamò il suo amico Luigi Dadda dal Politecnico di Milano e anche Ugo Galassi, Direttore Generale Commerciale della Olivetti nonché braccio destro di Adriano per cui gestì l’acquisizione della Underwood. Nel fargli vedere questa nuova macchina, capimmo che mancava ancora qualcosa di fondamentale.

Il nostro obiettivo era una macchina che potesse fare tutto quello che ti serve, non per un settore solo. Ma era una memoria che non tratteneva, perché ogni volta che si spegneva la macchina perdevi tutto. E allora, quando si finiva una fase di lavoro e si doveva iniziarne un’altra, occorreva mettere dentro un programma. In quella macchina lì bisognava farlo a mano, tutte le volte. Ciò significava che ogni istruzione, tra indirizzo del registro con cui lavorava, ecc., erano 2/3 battute. Vi erano dei programmi in cui si avevano centinaia di battute.

A parte il tempo, poi potevi fare degli errori. Infatti, tutte le volte che mettevi dentro un programma, dovevi poi verificare se facesse quello che volevi tu perché potevi aver dimenticato un’istruzione, alterando il nome di un registro con un altro, anche se era un programma già collaudato.

Allora, dopo un pericolo scampato che corremmo per fare vedere a Galassi un programma, io e De Sandre ci convincemmo che questo non bastasse. Dovevamo inventarci qualcosa. Allora, parlando con Perotto, pensammo di scegliere la cartolina magnetica, il primo supporto magnetico discreto della storia, che poi si evolvette nel floppy disk e ancora nella chiavetta USB. Un gruppo di meccanici ci fece anche il lettore della cartolina magnetica e così tirammo fuori la macchina. Questa volta ci convinse perché era la P101, anche se non si chiamava ancora così ma ‘Perottina’.

I meccanici la rivestirono con della lamiera blu che, anche se non era attenta agli spazi interni, era essenziale per dimensioni. Sembrava molto più piccola di quella di Mario Bellini, la quale invece era molto più bella, ma io vi sono affezionato perché l’ho vista nascere. Questa macchina la presentammo a Natale Cappellaro.”

Programma 101 – prospettiva macchina senza scocca protettiva – ph. Fabrizio Aimar

La crisi finanziaria della Olivetti e la cessione della Divisione Elettronica alla General Electric

“Durante questa storia, però, l’Olivetti ebbe dei problemi. Non c’era più Adriano a risolverne ciclicamente i problemi finanziari, quindi la famiglia fece intervenire il Gruppo di Intervento di banche e industria italiana di riferimento. Questi intervenne, ma secondo me come braccio di quello che volevano gli USA, costringendo l’Olivetti a vendere tutta la Divisione Elettronica, quindi il Laboratorio più la parte commerciale e di assistenza, alla General Electric.

Nella lettera che Vittorio Valletta scrisse a Enrico Cuccia e che Mario Caglieris mi ha recitato (non me l’ha fatta vedere, ma lui l’ha ereditata da Bruno Visentini che gli lasciò il suo archivio), si dice: “Attento Cuccia, noi interveniamo, però l’Olivetti deve cedere la Divisione Elettronica ad un’azienda americana, che non abbiamo ancora individuato, ma lo sarà quanto prima.” Visentini si raccomandò di tenere riservata questa lettera finché non fosse morto lui, Valletta e Cuccia. Quindi non c’era uno che volesse comperare, non c’era la General Electric.

C’era un’azienda americana che avrebbe dovuto fare il sacrificio di prenderla in mano, perché, secondo me, doveva tornare sotto il controllo americano questa tecnologia. Non era accettabile per gli Americani che fosse così a rischio, visto che l’Italia aveva il Partito Comunista più grosso dell’Occidente, eravamo confinanti con la ex Jugloslavia ed Adriano aveva fatto capire che per lui commerciare con gli Americani o con i Russi era la stessa cosa.

Dunque, noi eravamo lì ma eravamo degli estranei. Uscimmo dal Laboratorio, perché quello di Perotto fu l’unico a non essere venduto. Egli, come gli altri, dovette presentare cosa stesse facendo alla General Electric. Perotto, nel suo libro (“P101. Quando l’Italia inventò il Personal Computer”, Edizioni di Comunità, 2015, n.d.r.) scrisse che lui capì che, se fossimo passati con GE, questo progetto sarebbe stato chiuso. La General Electric puntava, dichiaratamente, a tutta un’altra visione: quella del Time-Sharing, ossia di un calcolatore sempre più grosso e attraverso il filo tu prendevi la potenza di quello che ti serviva, per mezzo di un terminale e una telescrivente. È ovvio che, mettere l’intelligenza in tutti i punti periferici, dava fastidio. C’era posto per tutti e due, ma…

Allora, dice nel libro, che si è mostrato un po’ ostico, un po’ scorbutico, tanto che quelli dissero: “questo signore qua, se ve lo tenete voi…”. Inoltre, Mario Caglieris ed Elserino Piol, penso su richiesta di Roberto Olivetti, andarono notte tempo a correggere i documenti. Dove c’era scritto “calcolatore elettronico da tavolo”, scrissero “calcolatrice”, perché le calcolatrici rimanevano in Olivetti, così come le macchine per scrivere; i calcolatori, ossia i “computers”, invece, quelli dovevano passare alla GE. Secondo me, la somma delle due ha portato a dire che, a loro, queste persone non interessano.”

I lavori continuano, in segreto ma con la paura di essere scoperti

“Allora noi uscimmo dal Laboratorio Ricerca Elettronica e venimmo associati ai gruppi di progetto di Ivrea, il cui capo era Natale Cappellaro. Era forse più un capo carismatico che altro, perché era in principio di andare in pensione. A capo dell’Olivetti, Valletta aveva invece messo Aurelio Peccei a garantirgli che l’Olivetti non facesse scherzi dimenticandosi dell’elettronica e puntasse tutto su una nuova linea di macchine meccaniche.

In tale campo, Teresio Gassino e i suoi avrebbero dovuto fare tutto il possibile perché fossero un’innovazione, almeno dal punto di vista della velocità rispetto alle macchine di Cappellaro. Così facendo, nacque la linea Logos 27. Sapendo questo, Perotto temeva che se qualcuno, come l’Amministratore Delegato, avesse capito che si stava ancora lavorando a questa macchina elettronica, ci avrebbe fatto chiudere. Roberto Olivetti però lo sapeva benissimo, così come Cappellaro. Però Perotto aveva paura. Io invece no: avevo in testa quello che stavamo facendo.

All’inizio ero anche io scettico parlando con De Sandre, però alla fine cominciammo a capire che stavamo facendo qualcosa di veramente innovativo. La paura nostra era solo che qualcuno, nel mondo, potesse anticiparci proprio alla fine. E allora avevamo voglia di correre e anche Perotto ne aveva: sta di fatto che io avevo il suo fiato sul collo perché ogni ora veniva a vedere quanto fossi andato avanti nel preparare e finire la macchina!

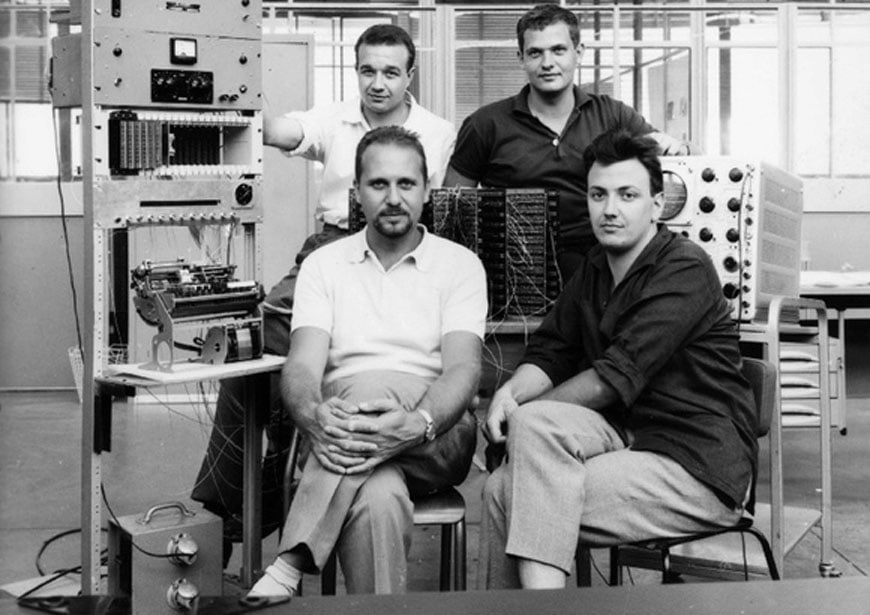

Fu così che arrivò un giorno e disse: “Ragazzi, facciamo comunque delle foto perché, se ci fanno chiudere, almeno possiamo dimostrare che abbiamo lavorato”. Le foto che circolano sono proprio quelle, 4 persone, di cui 2 seduti e 2 in piedi, oppure la macchina. Comunque, non appena finito il collaudo, con la sua scocca blu prodotta dai nostri meccanici, l’abbiamo inscatolata e portata subito a Cappellaro. Perotto voleva far vedere una macchina che funzionasse e che avesse valore anche dal punto di vista commerciale perché, se funzionante, la responsabilità sarebbe passata a loro (i dirigenti, n.d.r.) che avrebbero dovuto dire di no ad una macchina che funziona ed è lì, finita.”

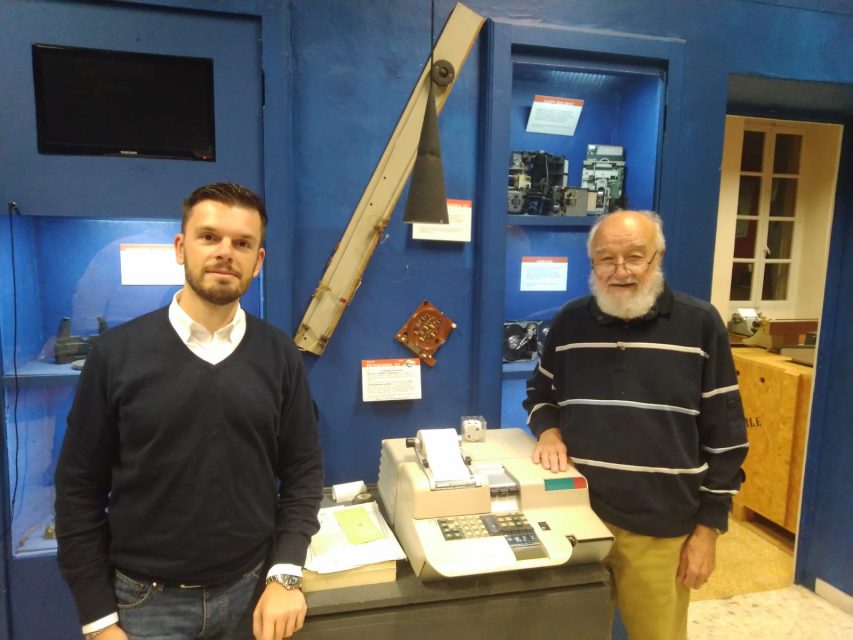

Gastone Garziera e Fabrizio Aimar e la P101

La presentazione della Olivetti “P101” a Natale Cappellaro e la nascita dell’era dell’elettronica

“La portammo dunque al nostro capo, Natale Cappellaro, a fine 1964, nel frattempo divenuto ingegnere honoris causa nel 1962. Eravamo nella stanza San Lorenzo, dove furono trasferiti i meccanici. C’era tutta la gente che aveva collaborato a fare le varie parti: i meccanici, che avevano curato la parte meccanica, l’alimentatore, le parti strutturali e i cavi, poi io e De Sandre, che avevamo fatto tutta la parte logica, ecc.

Perotto aveva ottenuto la possibilità di utilizzare i gruppi che c’erano, anche se non dipendevano da lui, come quelli per la documentazione della produzione, ecc. C’erano i capi di queste persone: ricordo Sergio Rebaudengo, Eduardo Ecclesia, Giovanni Armenise, Franco Bretti, poi io, Giovanni De Sandre e Pier Giorgio Perotto. Eravamo quelli di Pregnana Milanese. Io feci da dimostratore. Ricordo che, quando finimmo la dimostrazione in cui andò tutto perfettamente, Perotto cominciò a spiegare come funzionasse: la linea magnetostrittiva, questi bit che erano delle onde meccaniche che giravano ecc., la cartolina. Poi, alla fine, fece capire di aspettare una sua opinione (da Cappellaro, n.d.r.): “Cosa ne dice? Cosa le sembra?”

Cappellaro non parlava, non rispose subito. Si era creato un silenzio… Avrebbe potuto dire che era una gran bella macchina, ma intanto un po’ caruccia, perché era fatta di elettronica, o che l’azienda è indirizzata a fare tutti gli sforzi sulla nuova linea di macchine meccaniche… E invece non parlava. Sarà passato più di mezzo minuto, che sembrò un’infinità. Un silenzio assoluto. Cappellaro aveva piegato un po’ la testa e rifletteva. Aveva notato che la P101 possedeva la stessa forma che aveva la Logos 27 all’epoca. Poi tirò su la testa e posò la mano sulla spalla di Perotto e disse: “Caro Ingegnere, vedendo questa macchina, io capisco che l’era del calcolo meccanico è finita.”

Lui, il padre del calcolo meccanico! Lui che insegnò agli altri, un ‘mostro’ nel suo campo. Si pensi che lui comperava le macchine della concorrenza, che molto spesso avevano dei difetti, e lui li scopriva, li correggeva. Poi chiamava la ditta che produceva quella macchina e le diceva qual era la correzione da fare.”