Imprenditori illuminati: l’Olivetti come modello raccontata da Gastone Garziera

Dopo aver raccontato la nascita del primo computer della storia, il lungo e appassionante racconto di Gastone Garziera non si esaurisce. In questo secondo articolo parliamo con lui di aneddoti che legano la “Programma 101” alla storia d’Italia, della visione sociale di Adriano Olivetti, che entra di tutto diritto fra i primi imprenditori illuminati e dell’Olivetti come modello di fabbrica contemporanea. Per concludere, un suggerimento a chi intenda oggi fare ricerca applicata, alla luce della sua oltre trentennale esperienza nel campo.

Ci racconti un aneddoto legato all’Olivetti su quel periodo che, finora, non ha ancora avuto modo di raccontare

“Quando venne lanciata la P101, io non seguii tutta la sua presentazione. Una volta consegnata mi misi subito a lavorare per apportare tutte le modifiche possibili prima della produzione, perché con De Sandre cercavamo di diminuire il numero di transistors. Sapevamo che quelli facevano impennare il costo. Rincorremmo i produttori dei circuiti stampati con le ultime modifiche; quando ci vedevano arrivare si mettevano le mani nei capelli! Tutto era fatto a mano, però fu quello a far capire all’Olivetti come fare queste macchine.

Attorno al nostro lavoro, fiorirono tutta una serie di cose che sono stati i pilastri su cui si sono sviluppate le macchine successive. Ad esempio, il CAD: l’Olivetti si fece un CAD fantastico. L’errore che fece fu di non venderlo come prodotto! S’era capito che avere dei programmi che ti aiutano sarebbe stato fondamentale. Poi tutte le tecniche per fare la qualità. Noi abbiamo tirato fuori un gruppetto che misurava la temperatura interna, a cambiare il percorso dell’aria, ecc. Tutte cose che abbiamo capito per merito della P101.

L’Olivetti aveva avuto una sua vita di macchine che impiegavi tantissimo a fare, ma una volta che le avevi messe in produzione stavano lì per 10/12 anni. Tu pensa a fare tutti gli stampi per tranciare e piegare le leve. Sono migliaia di pezzi! Uno di quelli sono 1 o 2 stampi. Intanto quando lo avevi fatto, la concorrenza doveva mettersi e lavorare come disgraziati, perché anche se ti avesse voluto copiare tutta la macchina avrebbe dovuto fare tanto di quel lavoro per produrla che scoraggiava. Quindi l’Olivetti era sempre avanti, perché gli altri non facevano in tempo, e dominò il mondo da questo punto di vista.

Qui, (per la P101, n.d.r.), invece, ci dormì sopra. Sarà perché l’Amministratore Delegato non voleva che facessimo queste cose qua… Ad esempio, le macchine che poi abbiamo derivato, in particolare la Logos 328, rimase lì: quando tornai da militare, non era ancora in produzione perché avrebbe dato fastidio alla Logos 27. Aveva le stesse caratteristiche dal punto di vista funzionale. La mandarono in produzione solo nel 1968, disperati, perché avevano capito che la concorrenza aveva cominciato a tirare fuori anche calcolatrici di tipo elettronico. Una volta ritirato Aurelio Peccei, allora giù a cercare di rincorrere chi ci aveva intanto superato.

Uno dei meriti della P101 fu quello di fare capire alla Olivetti che le regole delle macchine elettroniche sono completamente diverse. Quindi il gruppo di Perotto fu incentivato a fare le macchine successive. Abbiamo derivato tutto il derivabile ma erano lì, ferme. Quando tornai io da militare, a metà del 1968, De Sandre mi disse che la HP stava tirando fuori una macchina e noi non abbiamo ancora cominciato. Erano passati meno di 3 anni (dalla P101, n.d.r.). Io dovetti, di fretta, lanciare un gruppo qui ad Ivrea, per cercare di tamponare la faccenda.

E ti trovi lì la macchina nel frattempo diventata vecchia, ma solo dopo 3 anni, non 12 anni come per le macchine meccaniche! Era ovvio che, appena lanciata la P101, ci saremmo dovuti metter subito a progettarne l’ evoluzione, ma non ce l’hanno fatto fare. Dovevano farlo in USA e nessuno si mosse. Solo dopo divenne chiaro che l’elettronica era diventata un must di cui non potere fare senza.”

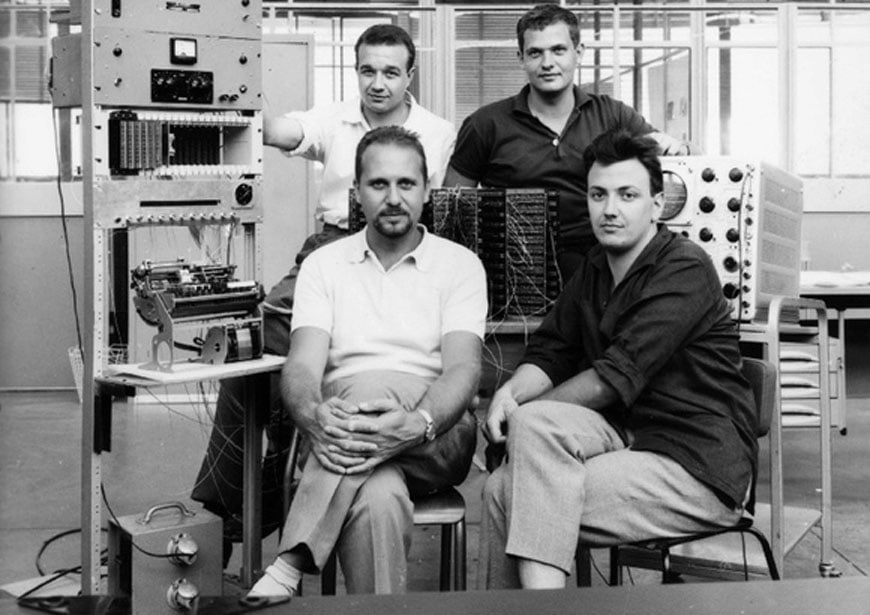

Gruppo di progettisti a Pregnana Milanese dopo la P101 (1966) – courtesy Gastone Garziera

Nelle sue interviste, lei parla della differente visione della fabbrica, in quegli anni, in Piemonte: la visione democratica, socialista e illuminata di Olivetti contrapposta a quella padronale della FIAT. Lei che ha vissuto quel periodo storico, valso ad Ivrea il riconosciuto UNESCO quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità, qual è l’eredità olivettiana che giunge a noi e come può oggi essere attualizzata in nuovi valori?

“Secondo me, quella che mise in piedi Adriano fu una ‘macchina da guerra’ che funzionava. Quello che fece quel gruppo lì, non so chi altro nel mondo l’abbia fatto. In 4 anni, aver tirato fuori tutta quella roba lì ed essere stato così innovativo… Intanto, eravamo tutti giovani. Era appena finita la guerra e tutti volevano lavorare e fare qualcosa. C’era la possibilità in quell’ambiente di esprimere la propria creatività. Uno lì si sentiva di poter fare quello che voleva. Avevi tutti i mezzi.

Vai e chiedi, sei nella ‘Valle dell’Eden’! Vai e ti prendi i circuiti dall’Ufficio Circuiti, le memorie dall’Ufficio Memorie, c’era un Laboratorio di Fisica che faceva di quelle cose! Io vidi, su un vetrino, depositare dei diodi che sembrava un quadro di Kandinsky! Ti sentivi in un ambiente che era appagante.

Lì si studiava per portare tutte le tecnologie necessarie al computer ai massimi livelli, per superare gli altri ed essere i primi a tirare fuori certe cose. Eri in un ambiente dove o riuscivi a tirare fuori qualcosa o la responsabilità era tua! E poi, la forza dei giovani. Secondo me, lì avevamo poca esperienza, ma eravamo giovani. Eravamo in un campus, più che un’industria. Ci si incontrava per la strada, chiacchieravi: “Hai visto?” o “Sai mica dove posso trovare…?”

Fra le varie cose, c’era una biblioteca incredibile con tutto quello che poteva servire. E se non c’era, un bibliotecario che era un vero appassionato che si preoccupava che tutti potessero accedere alla cultura necessaria, faceva arrivare quella rivista o quel libro. E sentivi poi tutto questo come una responsabilità. Piano piano, questo fa la differenza. E poi l’energia che hanno i giovani. Quando una volta mi chiesero quale fosse stata la caratteristica che permise la P101, risposi: “l’inesperienza”. L’inesperienza ti costringe a vagliare tutte le possibilità, non dai niente per scontato.

Gli altri, invece, che avevano come esperienza 10 anni e oltre, certi schemi non li affrontano neanche più! Tu, che invece sei tabula rasa, li provi tutti! Mi è capitato qualche volta di dire, con De Sandre: “Noi ora stiamo scoprendo questo, ma chissà quanti nel mondo hanno ripercorso prima di noi questi ragionamenti.” Con De Sandre fu un sodalizio incredibile.

Secondo me, oggi, non c’è industria che possa permettersi la creazione, nel suo interno, di un ambiente come quello fatto da Adriano. Anche la sua mentalità: lui credo avesse comprato una casa perché la seconda moglie gli fece una testa così, ma non era legato ai soldi. Quello che lui ricavava dall’azienda come margine, era uno strumento.

Il profitto era lo strumento, non era l’obiettivo. Questo fu la sua grandezza. Il suo obiettivo era umanitario, era la comunità. La gente doveva star bene dove lavorava e a casa. Intanto, non ha fatto la transumanza di gente, perché ha impiegato la gente del Canavese, ma anche quelli che venivano dalla Valle D’Aosta. Lui organizzò un sistema di pullman per i turnisti: la gente veniva presa nei paesini qui attorno fino alla Valle d’Aosta, portati qui e poi riportati a casa. Le persone, tornando a casa, avevano così anche il tempo di potare le viti nel periodo, se erano piccoli contadini. Quindi, non ha fatto disastri dal punto di vista di migrazioni. Altri, invece, arrivarono a Torino per poi trovarsi scritto: “Si affitta ma non a meridionali”, tanto per dire. Adriano pensava a quelle cose lì.

Fece Piani Regolatori; fece fare uno studio per il Piano Regolatore dei Sassi di Matera, una vita allora considerata inaccettabile. Lui, che suo papà a 14 anni gli fece fare qualche mese in fabbrica perché potesse vedere come funzionasse, cercò in tutta la sua vita di alleggerire il compito del lavoratore.

Quindi, faceva venire Vittorio Gassman a recitare mentre mangiavano, si avevano 2 ore e mezza in cui poter leggere il giornale o la rivista tecnica se interessati. Qui intorno c’era il G.R.S.O., il Gruppo Ricreativo Sportivo Olivetti, con finanziamento dell’azienda. Finché c’è stato, io ho usato quello: c’era chi era interessato alle bocce, chi alla pesca, chi allo sci, o a visitare qualcosa. Io non sono praticamente mai andato dal medico, finché sono stato in Olivetti. Avevo i miei amici Dottori e, andando al di là della strada (via Jervis, n.d.r.), al Pino, mi misuravano la pressione, la schermografia (perché saldavo con lega a stagno-piombo), ecc.

Era un mondo in cui ti sentivi custodito: eri un valore. È questa la differenza. Per questo ci chiamiamo Olivettiani e siamo orgogliosi di esserlo. Ci sentiamo parte dell’azienda. A casa, di notte, così come il sabato e la domenica, pensavo a risolvere il lavoro, perché avevi voglia di risolverlo, di dare il tuo contributo, di sentirti appagato perché ce l’avevi fatta.

Era uno stato che molti, in Olivetti, avevano: chi aveva voglia di fare, poteva fare. Questa è la differenza, secondo me. Quel modo che aveva Adriano di operare ti consentiva di rendere di più, perché uno non si sente come di dover scappare via da lì, e quindi alla fine le cose vanno meglio! Rendi di più all’azienda, in quell’ambiente lì. È vero che l’azienda spenderà di più, ma recupererà molto di più. Io non ho mai cambiato azienda, anche se mi fu stato proposto, perché io mi sentivo Olivettiano. C’è un senso di appartenenza che è come la famiglia. E fa la differenza.”

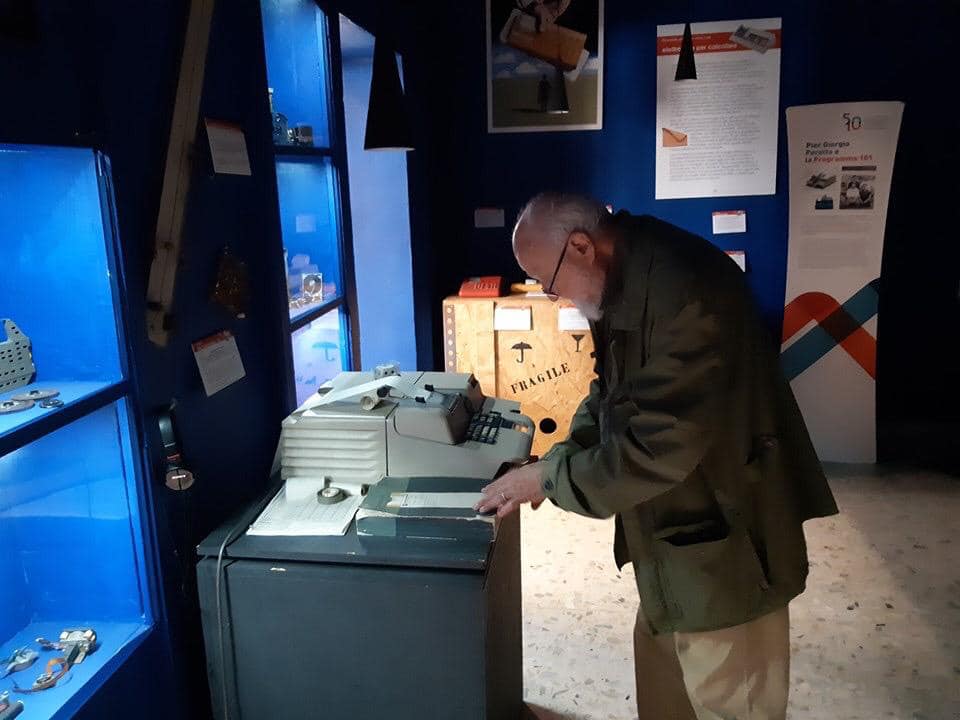

Gastone Garziera con la Olivetti P101 – courtesy Laboratorio-Museo Tecnologic@mente

All’usurata e ripetitiva proposizione mediatica di un parallelismo tra la l’Olivetti di allora e la Apple di oggi, spesso lei sembra rifiutare questo accostamento forzoso. A suo avviso, in cosa differiscono queste due realtà?

“Io ho vissuto come l’Olivetti ha potuto e saputo, data la sua struttura, gestire questi prodotti. E ho cercato di fare capire che (l’elettronica, n.d.r.) non era più una cosa drammatica, anzi, ci puoi giocare e fare cose prima impensabili. È ovvio che è diverso quando il computer era una cosa per la quale tu andavi da una persona in camice portandogli il pacco di schede che ti aveva fatto qualcuno, per poi aspettare il tabulato. Finché non è lì, è ovvio che tu non ci giochi con il computer. Già la P101, con il suo linguaggio, aveva fatto capire qualcosa di diverso.

Quando poi venne fuori il Board e si poteva comprare il processore, la RAM e la tastiera da aggiungere, qualcuno, per primo, capì che non era più l’azienda a dover dare tutto, ma che si poteva insegnare a qualcuno come fare ad andare avanti. Questo fu l’Home Computer, la vera rivoluzione. Tutti i ragazzi hanno provato a programmare in Basic, a provare a fare andare le palline sul Commodore 64. Il pc IBM consentì a tutti di lavorarci. Loro il business l’hanno creato. Sono strutture che si sono generate con questa visione.

Quello che io ho trovato sui miei prodotti, rispetto al comportamento del Management dell’azienda, è che aveva paura che quel prodotto nuovo fosse usato a scapito di altri filoni più remunerativi in quel momento. Così facendo però, il Management, ad esempio misurato da De Benedetti di 6 mesi in 6 mesi, non farà mai una scelta rischiosa. Rischia di perdere qualche miliardo su un filone senza riuscire ad utilizzare ancora quello che è più adatto. Allora, vi dico questo, perché secondo me lo spiega bene. Quando tirammo fuori il P6060, secondo me qualcuno doveva capire come indirizzarlo rispetto al mercato.

Quando vi fu la P101, non c’era nessuno e abbiamo dovuto pensare tutto noi, non c’erano i Product Planners. Dopo, nacque la struttura, la DPO: arrivarono Marisa Bellisario ed Ottorino Beltrami. Erano persone ricavate dal progetto, che conoscevano la tecnologia, messi lì per indirizzare l’evoluzione dei prodotti.

Nel nostro filone, invece, abbiamo sempre detto noi come volevamo le nostre macchine. Ad esempio, per il P6060, l’architettura gliel’ho detta io a Mauro Caprara. Noi avevamo un file system, un sistema operativo, un disk, un’architettura che entusiasmò molti, tanto che (la P6060, n.d.r.) è da molti ritenuti la macchina più bella prodotta dalla Olivetti. Era da capire che quello era un prodotto general purpose. La P6060 trattava tutti i tipi di numeri e di stringhe di tipo alfanumerico, ecc. Aveva una capacità mostruosa, dal punto di vista elaborativo.

Nel file system, però, non si dovevano mettere i files con chiave. Questi ultimi leggono il codice di un item e ne ricavano il prezzo ecc., e sarebbero diventati uno strumento usabile per fare la vendita, per la contabilità. Quindi, andava a disturbare i filoni portanti della Olivetti. Questo per capire la mentalità.

Non solo: una volta passò un gruppo con il Prof. Arrigo Frisiani dall’Università di Genova, che ciclicamente veniva e con il quale avevamo l’autorizzazione di parlare di tutto quello che facevamo. Quando realizzammo il P6060, raccontai al Prof. Frisiani quanto stavamo facendo.

Un anno e mezzo dopo, ripassò. Noi avevamo nel frattempo lanciato il P6060 ma lui non venne informato, nonostante ne fosse molto interessato. Si arrabbiò molto, perché loro macchine del genere le stavano aspettando come il pane, mi confidò. Quei prodotti lì, l’Olivetti non sapeva gestirli. Vidi un banchetto sotto il Castello Sforzesco di Milano, di legno, ma con sopra la Summa Prima per fare i conti: lì andavano a vendere, ma invece nelle Università non si sentivano all’altezza. Fu un errore.

Con degli applicativi specifici si sarebbero potute ottenere delle macchine specializzate. Come esempio, in un paio di giorni, un collaboratore mi aveva fatto un Mini Word Processor.”

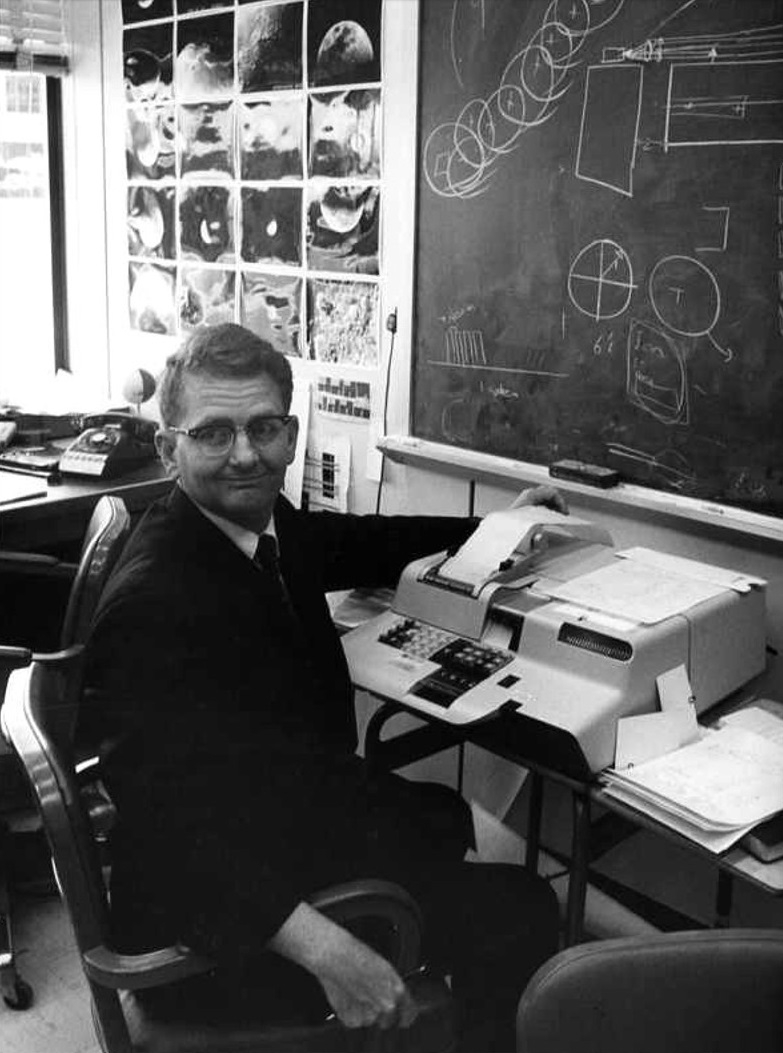

Gastone Garziera – NASA Apollo 11 – utilizzo della P101 nel programma spaziale – courtesy Archivio Storico Olivetti via Gastone Garziera

Quando la P101 fu presentata al BEMA di New York nel 1965, lei aveva 23 anni, Giovanni De Sandre 30 e il designer Mario Bellini 30, mentre il responsabile di progetto Giorgio Perotto 35. Dunque, un team di under 35. Da “neolaureato” qual è, quali consigli in termini di mentalità si sentirebbe di dare ad una persona che intenda affermarsi nella ricerca applicata?

“Sì, io sono arrivato ad avere 200 ricercatori con me a Pozzuoli. Che gente! A tal proposito, ricordo di Giuliano Musetti, che fu uno del mio gruppo e che, dopo la fuoriuscita della Bellisario a causa di De Benedetti, passò agli Acquisti. Questi organizzarono un team, “Quelli del P6060”, invitando De Sandre, me, e una ventina di persone di quel vecchio periodo. Giuliano mi disse: “Gastone, era tanto tempo che te lo volevo dire, ma ti voglio proprio ringraziare per come ci hai tirati su”. Io lo guardai e di botto risposi: “Non devi ringraziare me, perché io ho fatto con voi esattamente quello che altri hanno fatto a me”. Perché, per 20 anni, De Sandre è stato il mio capo e Perotto il capo del mio capo, e io ho imparato da loro. Non avevo altri strumenti e, visto che ha funzionato con me…

Secondo me, è il modo giusto quello di incentivare, di tirarli dentro, di fargli scoprire delle cose, di fargli aver voglia e sentirsi parte, quindi di partecipare. Questo è, secondo me, una delle cose fondamentali da imparare dal mondo di Adriano. Adriano poi sapeva scegliere e capire le persone, perché quella di Mario Tchou non poteva essere scelta migliore. Era la sua una grande dote, a cui si abbinava anche quella di grafologo: li faceva scrivere e sceglieva anche in funzione di quello.”