Il degrado del calcestruzzo: intervista all’ingegnere Matteo Felitti

Abbiamo intervistato un esperto del settore, il professore Matteo Felitti dell’Università di Napoli, uno specialista del degrado del calcestruzzo armato. Volente o nolente spesso la chimica (meccanismi di attacco della pasta cementizia e corrosione delle barre di armatura) è alla base delle deficienze strutturali di un’opera, quale ponte o viadotto stradale ma non solo.

Dalla lettura delle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” si evince quanto la scarsa manutenzione possa influenzare le prestazioni statiche e dinamiche di un’infrastruttura. Fenomeni di degrado e danno (fessurazione del calcestruzzo e corrosione delle armature), spesso ritenuti secondari, evolvono danneggiando localmente gli elementi strutturali fino alla variazione del comportamento globale in termini di perdita di performance statica e dinamica.

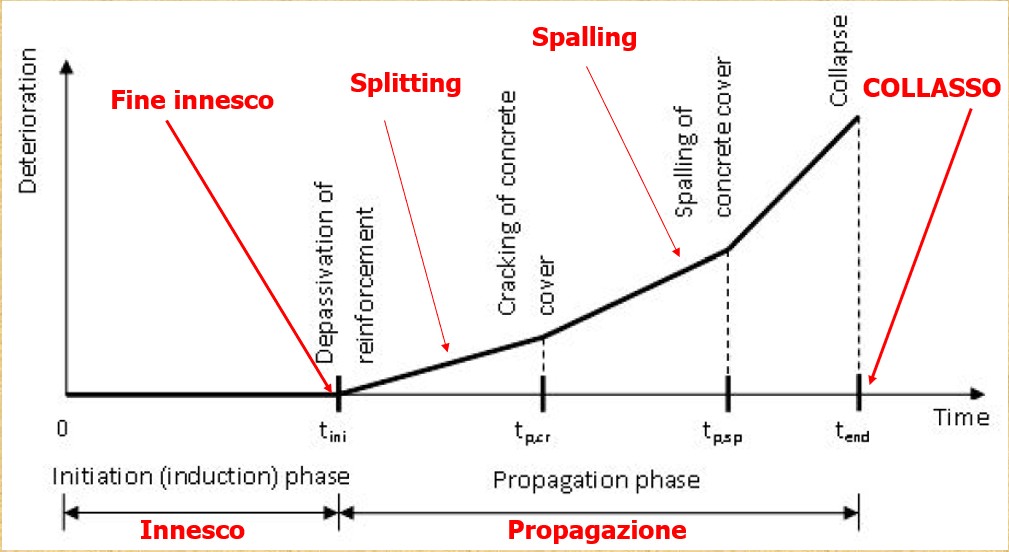

Entrando subito nel vivo dell’intervista, in Figura 1 è schematizzato il processo di penetrazione – con diversi meccanismi di trasferimento – dell’agente aggressivo. E’ possibile individuare le seguenti fasi:

- corrosione delle barre di armatura e aumento di volume delle stesse;

- fessurazione radiale (splitting);

- espulsione del copriferro (spalling);

- eventuale collasso progressivo per fallimento di uno o più elementi strutturali. Collasso che può avvenire in presenza di strutture, evidentemente, poco robuste, cioè incapaci di “trovare” nuovi percorsi di carico.

Figura 1 – Curva di degrado con indicazione degli step progressivi di danneggiamento (Rif. Cervenka Consulting – CTU)

All’interno delle NTC 2018 vi sono riferimenti al degrado, le recenti linee guida dei ponti stradali ne rappresentano un’estensione ed un completamento.

Qual è il suo pensiero in merito al documento approvato?

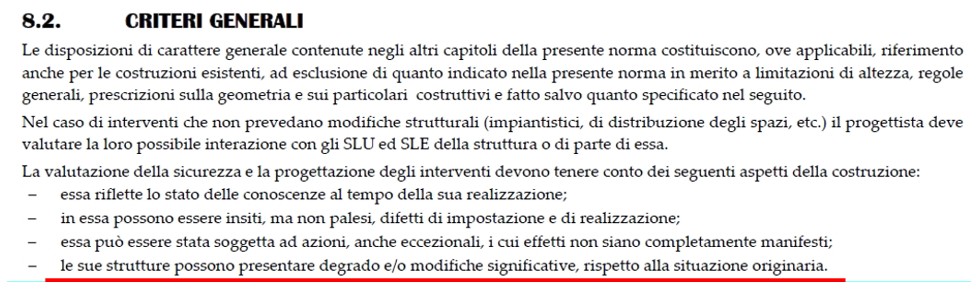

Il concetto di degrado lo troviamo, infatti, al paragrafo 8.2 delle NTC 2018 (Figura 2), in cui si evidenzia come il degrado delle strutture debba essere messo in conto nelle valutazioni di sicurezza.

Figura 2

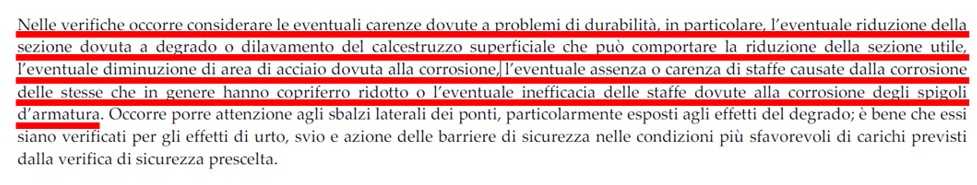

Le Linee Guida sui ponti, di recente emanazione, ribadiscono l’importanza di considerare il degrado localizzato – in termini di perdita di prestazioni meccaniche – al fine di eseguire analisi numeriche appropriate, relativamente alla stima degli indicatori di rischio (Figura 3).

Figura 3: trafiletto tratto dalle “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”

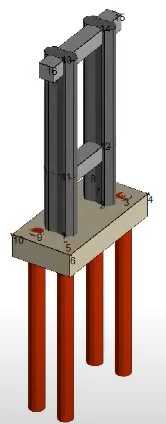

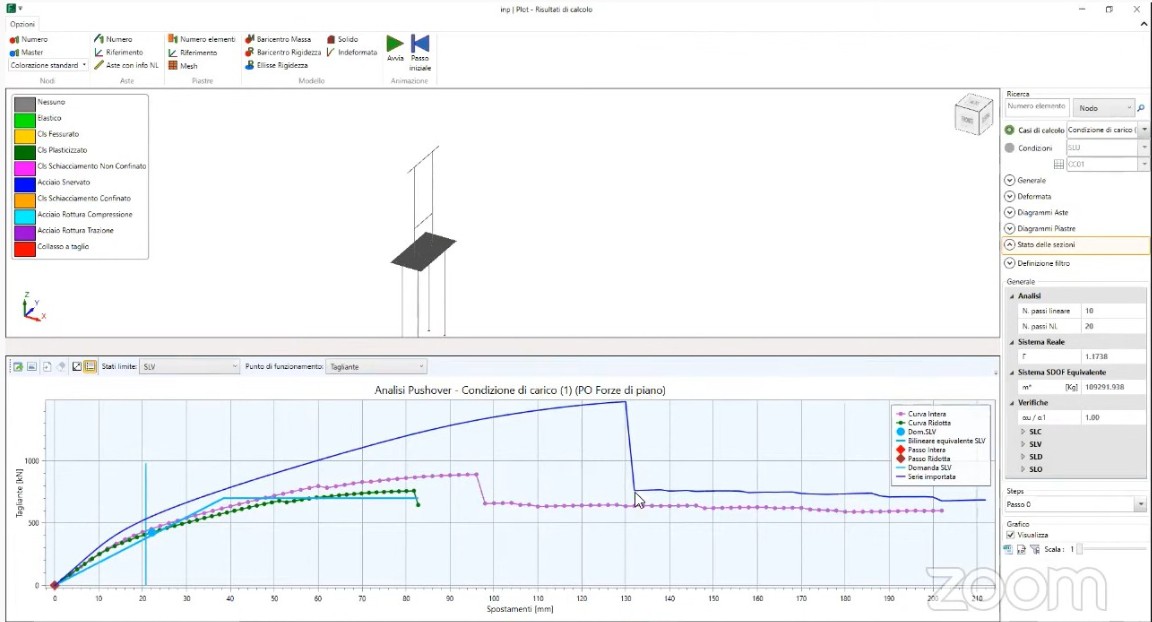

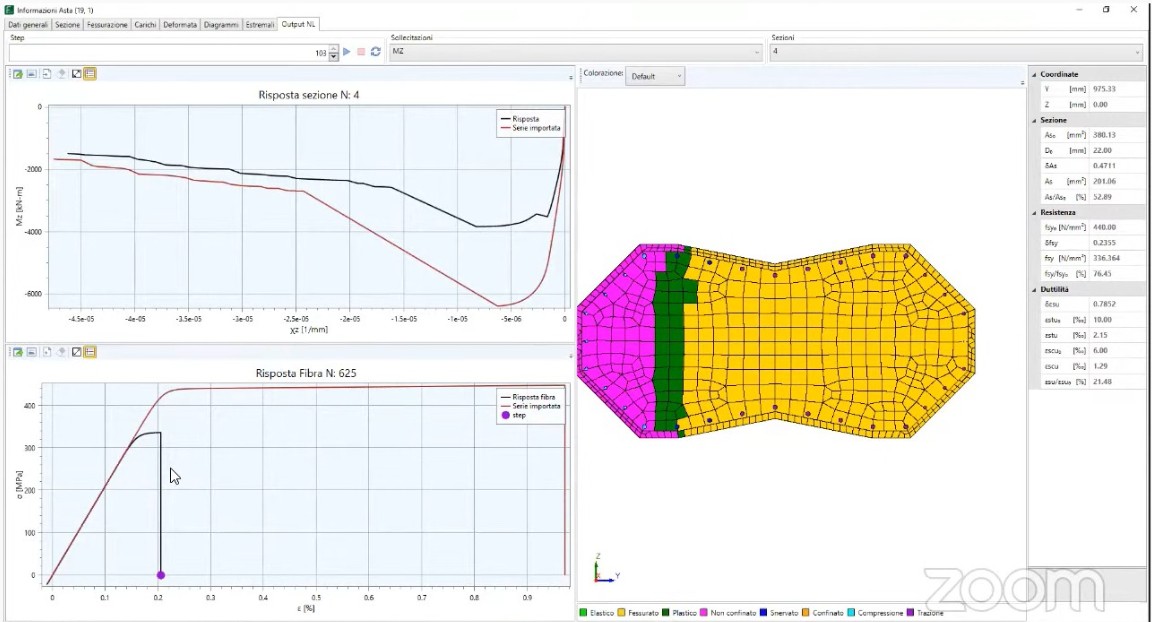

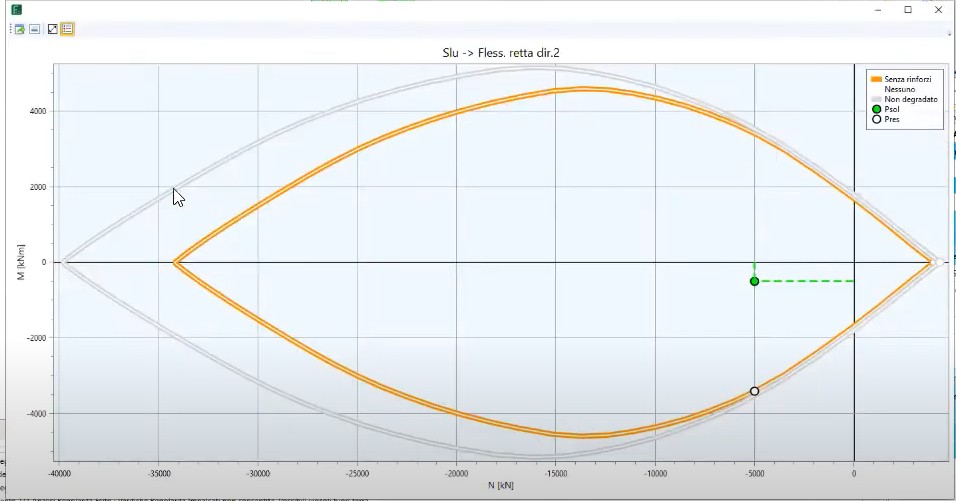

A tal proposito, oggi, disponiamo di potenti strumenti di calcolo che ci consentono di eseguire analisi numeriche in campo non lineare per verificare l’influenza del danno localizzato, ad esempio al piede di una pila da ponte, sulle prestazioni strutturali globali. Inoltre è possibile effettuare analisi comparative tra la struttura integra e la struttura danneggiata al fine di valutare il livello di degrado e il tempo necessario al probabile collasso incipiente (nelle Figg. 4-5-6-7 sono riportate alcune immagini tratte dal seminario dello scorso 29 maggio 2020, organizzato dalla STACEC Srl).

Figura 4a – Modello Geometrico (STACEC) |

Figura 4a – Modello di calcolo (STACEC) |

Figura 5: Curve di capacità: curva blu struttura integra e curva, color magenta, struttura con degrado inglobato. In quest’ultimo caso, si registra una riduzione del taglio alla base di oltre il 40% e una discreta riduzione della capacità di spostamento (STACEC) |

Figura 6: Curve di risposta: in alto a sinistra si nota una perdita di energia dissipata a livello di sezione – curva verde – rispetto alla sezione integra – curva rossa. In basso a sinistra, a livello di singola barra di acciaio, si nota una notevole perdita di duttilità. A destra, la sezione nel modello a fibra a plasticità diffusa (STACEC) |

Figura 7: Domini di rottura: la linea gialla corrisponde alla riduzione di resistenza imputabile alla sezione danneggiata (STACEC) |

|

Il degrado del calcestruzzo armato è un tema estremamente attuale in quanto abbiamo ereditato un notevole patrimonio, realizzato con questa tecnologia costruttiva, che ha ampiamente superato i 50 anni, età riconosciuta dalle normative attuali come la vita nominale di una costruzione ordinaria.

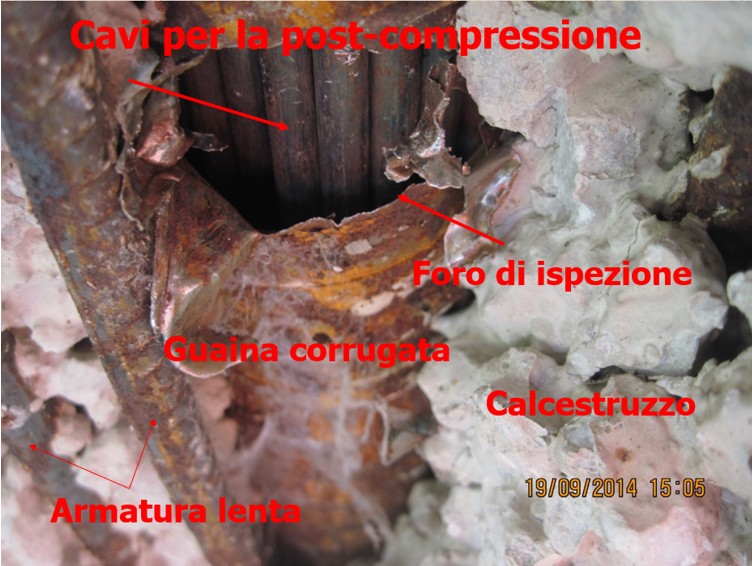

Il degrado, nel senso più ampio del termine, riguarda principalmente gli elementi strutturali esposti a vari tipi di attacco. Per quanto concerne le infrastrutture si riscontrano danni soprattutto negli elementi gettati in opera quali pile e spalle (Fig.8). Le travi dell’impalcato, solitamente precompresse, soffrono, prevalentemente di corrosione sotto sforzo (Fig.9).

Figura 8: Spallette gettate in opera degradate e travi prefabbricate in migliori condizioni appartenenti alla stessa infrastruttura |

Figura 9: Ispezione su cavo in post-compressione dove è stato riscontrata una detensione del cavo e probabile tenso corrosione (Rif. Meccaingegneria) |

Gioca un ruolo fondamentale l’acqua, sia come elemento costituente il calcestruzzo, sia come veicolo per il degrado.

Qui entra in gioco l’aspettp chimico assolutamente non trascurabile. I calcestruzzi confezionati, infatti, con un alto rapporto acqua/cemento (A/C) – tipico delle strutture del passato – presentano basse prestazioni meccaniche e scarsa durabilità. Dopo la depassivazione, ad opera dell’anidride carbonica e/o da parte dei cloruri (fase di innesco), la corrosione delle barre di armatura può avvenire, se e solo se, vi è presenza simultanea di acqua e ossigeno (fase di propagazione). In Figura 10, infatti, si riscontra:

- un discreto livello di danneggiamento della pasta cementizia, dovuto al dilavamento ed alla potenziale formazione di “ossicloruro di calcio idrato” per lo spargimento, nel periodo invernale, dei sali disgelanti;

- una corrosione delle barre di armatura proprio in corrispondenza di infiltrazioni di acqua.

Figura 10: Danneggiamento di una trave da ponte in corrispondenza di infiltrazioni di acqua (segnato con le frecce rosse, Rif. Meccaingegneria)

Quali sono le prescrizioni per un corretto ripristino di opere in c.a. danneggiate?

Per quanto concerne gli interventi sulle sezioni esistenti in c.a. degradate, occorre prestare attenzione agli obiettivi da raggiungere, così come previsto al capitolo 8 delle NTC 2018, ovvero:

- intervento locale,

- miglioramento sismico

- adeguamento sismico?

In questa sede facciamo l’ipotesi di semplice riparazione di un pilastro, pertanto un intervento locale. Ebbene, per un corretto intervento, suggeriamo di adottare la seguente procedura (suggerita anche all’interno della UNI EN 1504):

- Accurata indagine visiva e strumentale (ad esempio stima della resistenza a compressione del calcestruzzo, valutazione della profondità di carbonatazione, presenza o meno di cloruri e solfati);

- Valutazione, di conseguenza, del tipo e del livello di corrosione – diffusa o da pitting – che affligge le barre di armatura;

- Scarifica dell’intero spessore di calcestruzzo degradato (fino a circa 15 mm dietro le barre esistenti);

- Trattamento delle barre esistenti con un opportuno “inibitore di corrosione”;

- Adeguata preparazione del supporto in termini di rugosità e di stato igrometrico (vedi anche i suggerimenti contenuti in “International Concrete Repair Institute”);

- Eventuale integrazione di barre di armatura e casseratura;

- Getto, per spessori superiori ai 50 mm, di un adeguato betoncino a ritiro compensato in SCC (dotato di rapporto di qualifica) o, per spessori inferiori, applicazione di una opportuna malta premiscelata (in questo caso, leggere attentamente le indicazioni riportate sulla scheda tecnica).

- Maturazione umida o protetta per un tempo necessario ad evitare le microlesioni da ritiro e per ottenere le opportune prestazioni meccaniche prima dello scassero (Figg. 11-12).

Figura 11: Esempio di ispezione visiva in una struttura in c.a. degli anni ’50

Figura 12: Esempio di operazioni di getto (betoncino a ritiro compensato) in una struttura in c.a. degli anni cinquanta

Chi è Matteo Felitti?

|

| Titolare dello studio tecnico ENGINEERING & CONCRETE CONSULTING, si occupa principalmente di calcolo strutturale, dissesti statici nelle costruzioni esistenti, degrado dei materiali e risoluzione di contestazioni in collaborazione con lo Studio Legale Avv. Paola Tucci.

Svolge, inoltre, attività di consulenza tecnologica presso importanti Aziende che operano nel settore della prefabbricazione e della fornitura di calcestruzzi prestazionali. Autore di diverse pubblicazioni tecnico-scientifiche su meccanica delle strutture e scienza dei materiali. |