Caduta massi, le principali opere passive di contenimento

Sulle strade che percorriamo ogni giorno spesso ci imbattiamo nei cartelli di caduta massi. Negli ultimi anni si è sviluppata una forte sensibilità nei confronti del rischio che il dissesto idrogeologico comporta per il territorio, soprattutto in un paese come il nostro, densamente abitato e geologicamente fragile.

Infatti, il rischio idrogeologico in Italia è diffuso in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell’assetto geomorfologico del territorio. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a frane ed alluvioni, rientra la conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia giovane e da rilievi in via di sollevamento.

In quest’occasione, si cercherà di descrivere i temi relativi alla valutazione della pericolosità, del rischio e della sua gestione, con particolare attenzione ai fenomeni di instabilità dei versanti e nello specifico ai fenomeni di crollo da pareti rocciose che interessano il territorio italiano.

Il fenomeno della caduta massi, infatti, è comunemente diffuso in tutte le regioni di montagna e lungo le falesie costiere ed, in funzione dell’elevata velocità con cui si manifesta, può costituire una costante fonte di pericolo per le vite, i beni e le attività umane in zone generalmente molto attive dal punto di vista del turismo e delle grandi vie di comunicazione.

Caduta massi, come si presenta

Un crollo si manifesta con un improvviso distacco di volumi di roccia, che abbandonano la sede originaria e si muovono in discesa lungo il versante. L’innesco del movimento avviene generalmente per rottura a taglio o trazione, lungo i piani di discontinuità preesistenti che separano il blocco instabile dall’ammasso di appartenenza.

Uno dei fattori scatenanti della caduta massi è sicuramente l’azione dell’acqua e dei cicli gelo/disgelo: infatti la massima frequenza di crolli avviene nei periodi di elevate precipitazioni e/o quando le temperature oscillano intorno ai 0° C.

Una volta avvenuto il distacco del masso, la traiettoria seguita da un blocco è la combinazione di quattro processi principali:

- scivolamento e/o ribaltamento;

- caduta libera;

- rimbalzo;

- rotolamento.

Per ridurre il rischio associato al distacco di elementi lapidei da versanti sono comunemente utilizzate due diverse tipologie di intervento:

- ATTIVI → intervengono all’origine del problema provvedendo ad impedire il distacco degli elementi lapidei dal versante e incidono o modificano la:

- geometria del versante;

- resistenza meccanica.

Oppure moficano le condizioni piezometriche o sono interventi che agiscono sulla superficie dell’ammasso roccioso per proteggerlo contro l’alterazione.

- PASSIVI → intervengono successivamente al distacco del masso, per intercettarlo, deviarlo ed arrestare la sua “corsa” il prima possibile:

- Reti in aderenza e rafforzamenti corticali;

- Barriere paramassi;

- Fossati di raccolta;

- Rilevati paramassi;

- Gallerie paramassi.

In questa sede, si focalizzerà l’attenzione sugli interventi di tipo passivo.

Reti in aderenza e rafforzamenti corticali

Il rivestimento con teli di rete metallica delle pendici rocciose è uno degli interventi maggiormente utilizzati in Italia, in quando è in grado sia di trattenere i massi pericolanti sia di favorire il consolidamento superficiale della pendice. I teli di rete metallica adagiati e fissati sulla superficie rocciosa di un pendio si rivelano efficaci per contenere massi della dimensione massima di 0,60-1,00 mc. Per un utilizzo corretto della rete, risulta necessario che il pendio sia sufficientemente regolare, in modo che la rete rimanga a contatto con lo stesso.

Barriere paramassi

Le barriere paramassi stanno diventando l’intervento più frequentemente utilizzato grazie alla notevole evoluzione tecnologica dovuta ad una maggiore attenzione ai problemi di carattere progettuale e costruttivo. Sono elementi di ritenuta in grado di sopperire alle sollecitazioni derivanti dalla movimentazione dei massi medesimi attraverso grandi deformazioni degli elementi strutturali (barriere paramassi elastiche) o attraverso piccole deformazioni ed elevato assorbimento di energia (barriere paramassi rigide).

Fossati di raccolta

I fossati di raccolta sono posti al piede del pendio roccioso e sono tra i sistemi di protezione più economici e sicuri. L’intervento è costituito da uno scavo (fosso di raccolta) con eventuale presenza di barriera di protezione lato valle. Lo scavo ha lo scopo di limitare la movimentazione dei massi in caduta dopo il rimbalzo e/o il rotolamento.

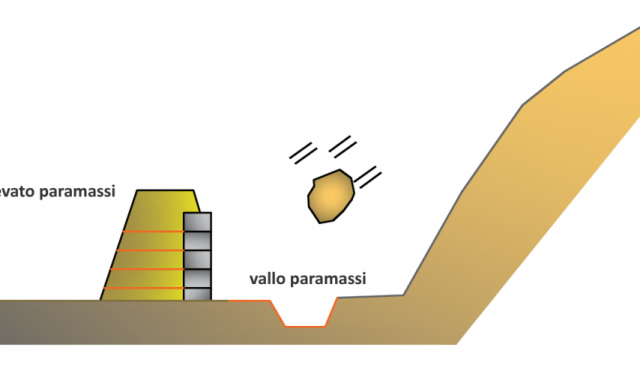

Caduta massi e rilevati paramassi

I rilevati paramassi sono fra i metodi di difesa passiva più efficaci ed economici oggi a disposizione. Il rilevato è costituito da un terrapieno a sezione trapezia realizzato con materiale grossolano, incoerente. Il sistema può essere completato da uno scavo sagomato (fossato di raccolta), posto immediatamente a monte dello stesso. Il fossato, il cui fondo è ricoperto da uno strato di materiale sciolto assorbente, assolve la duplice funzione di smorzare l’energia cinetica dei massi e dei blocchi, prima che questi raggiungano le pareti del rilevato. Inoltre il fossato raccoglie il materiale detritico intercettato. Sulla sommità del rilevato viene spesso installata una barriera paramassi elastica. La funzione è quella di intercettare frammenti rocciosi o piccoli massi, che potrebbero superare la struttura difensiva.

Gallerie paramassi

Le gallerie artificiali sono opere utilizzate nelle zone dove non sono realizzabili altre forme di protezione più economiche. E soprattutto dove è necessario proteggere infrastrutture viarie o ferroviarie di particolare importanza. Sono generalmente realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera o in elementi prefabbricati in calcestruzzo ad alta resistenza. Il lato valle della struttura è aperto ed è formato da pilastri di sostegno della volta, mentre sul lato monte a contatto con la parete viene realizzato un muro di controripa. Molto spesso sulla copertura della galleria è posto uno strato di materiale detritico che, oltre a favorire lo sviluppo della vegetazione spontanea, ha la funzione di assorbire gli impatti di grossi blocchi e massi, caduti o rotolati giù dalle scarpate, che potrebbero causare gravi danni alla struttura della volta.