Architettura

Gli intonaci a graffito

Esecuzione, repertorio figurativo e degrado caratteristico di una decorazione tipicamente rinascimentale

Condividi

Il graffito o sgraffito è una tecnica decorativa che prevede la sovrapposizione di due strati di intonaco quasi sempre di colore contrastante, molto diffusa soprattutto nell’architettura tardo medievale, rinascimentale e manierista. Venne descritta per la prima volta a metà del ‘500 da Giorgio Vasari nel capitolo XXVI delle Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri.

4) Esecuzione della decorazione vera e propria mediante l’asportazione con strumenti affilati (ad esempio bisturi, sgorbie, bulini o lame di coltello) di alcune parti dell’intonaco superficiale per far emergere lo sfondo.

5) Sottolineatura di alcuni particolari minuti del disegno (come le ombre o le lumeggiature) con alcune pennellate di colore a calce, secondo una prassi del tutto simile ai ritocchi finali su un affresco.

4) Esecuzione della decorazione vera e propria mediante l’asportazione con strumenti affilati (ad esempio bisturi, sgorbie, bulini o lame di coltello) di alcune parti dell’intonaco superficiale per far emergere lo sfondo.

5) Sottolineatura di alcuni particolari minuti del disegno (come le ombre o le lumeggiature) con alcune pennellate di colore a calce, secondo una prassi del tutto simile ai ritocchi finali su un affresco.

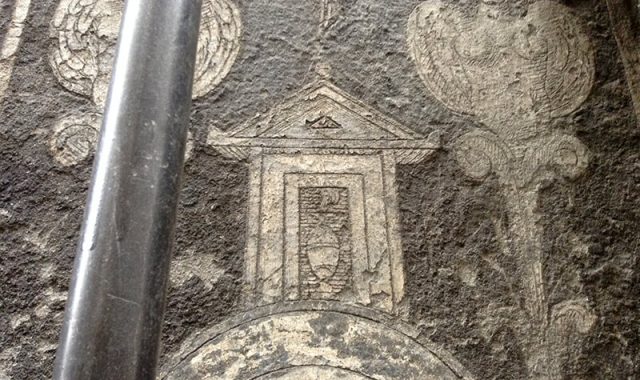

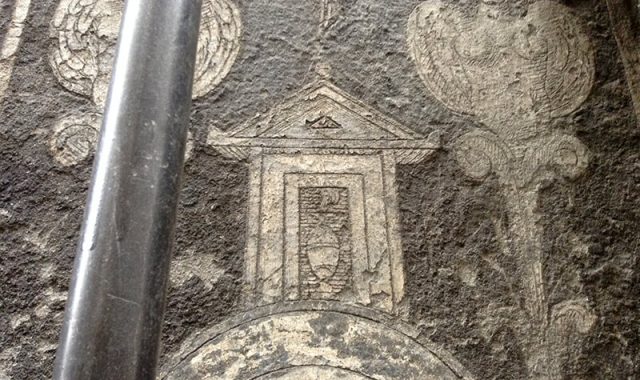

Un intonaco di questo tipo si riconosce quindi facilmente per la tipica bicromia bianco-grigia o bianco nera, alcuni lievi difetti di esecuzione dovuti alla lavorazione a secco e soprattutto la differenza di quota tra i due strati, chiaramente percepibile sia al tatto che alla vista.

Un intonaco di questo tipo si riconosce quindi facilmente per la tipica bicromia bianco-grigia o bianco nera, alcuni lievi difetti di esecuzione dovuti alla lavorazione a secco e soprattutto la differenza di quota tra i due strati, chiaramente percepibile sia al tatto che alla vista.

Fin dal ‘500 In molte facciate era poi comune accostare lo sgraffito ad altre tecniche decorative come l’incisione, l’affresco o la pittura a calce: nella facciata del Palazzo di Bianca Capello a Firenze alcuni dettagli come stemmi, panneggi o piccole scene figurative sembrano infatti affrescati o dipinte a fresco-secco.

La decorazione di una facciata senese di fine ‘800 si presente invece più complessa grazie all’uso simultaneo di ben quattro lavorazioni differenti: lo sgraffito, l’incisione, la finitura superficiale a finta gradina e la pittura a calce o fresco-secco.

L’esecuzione, molto laboriosa, ha probabilmente comportato le seguenti fasi:

Tipiche del manierismo sono invece le grottesche, visibili ad esempio nella splendida facciata del Palazzo di Bianca Capello a Firenze, straordinariamente conservata (Foto 13 e 14).

Esistono inoltre vari modelli di finta pietra tipici dello sgraffito, che richiamano l’opus quadratum dell’antica Roma. Quello più semplice, visibile ad esempio nelle Foto 9 e 12, prevede una tessitura a conci sfalsati con sfondo nero o grigio scuro, nastrino di bordatura di ogni concio di colore bianco e semplice fughe incise. La seconda variante presenta la medesima tessitura ma con sfondo bianco, spesse fughe tra i conci nere o grigio scuro e due nastrini di bordatura, che possono avere larghezze uguali (Foto 15) oppure differenti (il nastrino più interno è spesso assai più sottile – Foto 2).

I graffiti ottocenteschi riprendono i modelli rinascinamentali o – nelle decorazioni liberty – adottano i motivi floreali tipici di questo stile, spesso colorati (Foto 4) e limitati al cornicione o alle fasce marcapiano.

Come già accennato, un’altra tipologia accosta infine lo sgraffito ad altre tecniche di esecuzione ed estende la decorazione all’intero fronte. Lo stile è tipicamente ottocentesco, con membrature architettoniche in corrispondenza di marcapiani, cantonali e cornici delle finestre. Un pregevole intonaco in via della Diana 14-16-18 a Siena – già descritto nel paragrafo precedente – prevede ad esempio:

Infatti un intonaco a sgraffito, essendo colorato in pasta, generalmente non è soggetto al dilavamento della pellicola pittorica superficiale ma – in una prima fase – al degrado differenziale per erosione dello strato più superficiale: questo provoca generalmente una perdita di leggibilità della decorazione, come si nota ad esempio nella facciata del Palazzo Ammannati di Pienza (Foto 11), Palazzo Altini a Pisa (Foto 16) o in una casa nel centro storico di San Giminiano (Foto 17).

Generalmente le parti della decorazione riparate da sporti di gronda, timpani, tettoie, balconi, lunette o marcapiani fortemente aggettanti, essendo protette dagli agenti atmosferici conservano la loro bicromia.

Tuttavia la decorazione resta quasi sempre riconoscibile anche se molto degradata grazie alla differenza di quota tra i due strati (Foto 18).

Però con l’avanzare del degrado, soprattutto se l’erosione assume la forma del flos tectorii e compaiono infestazioni di licheni (patina biologica) la decorazione può diventare praticamente illeggibile, come avviene ad esempio in un edificio in Piazza Duomo a Ivrea (Torino – Foto 19).

Gli sgraffiti, analogamente a qualsiasi altro intonaco, possono inoltre degradarsi in seguito alla formazione di sollevamenti, rigonfiamenti e distacchi, che portano facilmente alla comparsa di lacune: il distacco può avvenire tra l’arriccio e la muratura (Foto 12) o tra i due strati dell’intonaco.

Tecniche di esecuzione degli intonaci a sgraffito

La tecnica descritta dal Vasari, generalmente ritenuta quella più caratteristica, prevede varie fasi di lavoro: 1) Esecuzione di un comune intonaco di calce aerea colorato in pasta con pigmenti neri, di solito nerofumo o polvere di carbone: nei propri scritti il Vasari parla infatti di “paglia abbrusciata”. Lo spessore di questo primo strato (impropriamente detto arriccio) è variabile in base al luogo e alle consuetudini locali, ma la superficie – destinata a rimanere parzialmente in vista – si presenta spesso ben lisciata e rifinita. 2) Dopo la completa asciugatura dell’arriccio, sovrapposizione di un secondo intonachino bianco, spesso generalmente tra 2 e 6-7 mm e anch’esso colorato in pasta grazie all’uso di pietra bianca macinata come inerte: generalmente marmo, calcare, travertino o pietra d’Istria a seconda delle zone. 3) Tracciamento della decorazione con varie tecniche: per marcare le linee orizzontali o verticali si usano ad esempio cordicelle o fili a piombo intrisi di pigmento, mentre per i dettagli più complessi e le scene figurative si ricorre allo spolvero, molto utilizzato anche nell’affresco. Con questo metodo per prima cosa si prepara il cartone, un bozzetto in scala 1:1 del soggetto da realizzare su grandi fogli di carta o pergamena. Successivamente i contorni del disegno vengono bucherellati fittamente con un ago o un punteruolo: per riportare la decorazione basta appoggiare il cartone sull’intonaco e seguirne i contorni con uno straccio intriso di pigmento o polvere di carbone. La traccia così ottenuta è infine ripassata a pennello o carboncino per evidenziarla ulteriormente.

Foto 1 – Firenze, facciata del Palazzo di Bianca Cappello (1570 circa): nelle zone tratteggiate si notano molto bene i segni degli strumenti usati per l’asportazione dell’intonaco superficiale

Foto 2 – Siena, casa in via Tommaso Pendola: un intonaco a sgraffito si riconosce per la sua tipica bicromia, alcuni lievi difetti di esecuzione e la differenza di quota tra i due strati

Le varianti della tecnica dello sgraffito

La tecnica di esecuzione può però subire variazioni in base allo stile, all’epoca e alla zona di realizzazione. Infatti lo sgraffito – caduto praticamente in disuso durante il Barocco e il Neoclassicismo – venne riscoperto nella seconda metà dell’800 grazie ai revival di Purismo ed Eclettismo, per poi diffondersi nel periodo liberty per le sue ampie possibilità espressive. I graffiti ottocenteschi tendono però a manifestare alcune differenze nella tecnica di esecuzione: a Firenze è ad esempio attestata una bicromia di beige e grigio-marroncino creata da una malta grezza di color nocciola chiaro a causa degli inerti di sabbia di arenaria (Foto 3). In altri casi si invertiva l’ordine degli strati, con lo sfondo bianco e la finitura di colore scuro, oppure si utilizzavano malte pigmentate con terre o colori industriali: è il caso ad esempio di una decorazione floreale rilevata dalla restauratrice Silvia Conti (Foto 4) o dei lacerti di un’insegna pubblicitaria di Siena (purtroppo ormai perduta) risalente al 1930 circa (Foto 5). In questi casi i colori possono essere anche estremamente accesi. Per sfumature più delicate si ricorreva invece a inerti colorati come alcune varietà di marmo oppure il cocciopesto, che produce una malta rossa, rosa o gialla.Photogallery

Photogallery

- esecuzione di un intonaco grezzo;

- tracciamento del disegno a diamante con regoli e fili a piombo;

- a intonaco ancora fresco, finitura superficiale a finta gradina in corrispondenza delle parti scure del disegno a diamante (Foto 6);

- dopo l’indurimento dell’arriccio, stesura in corrispondenza dei marcadavanzali, del bugnato angolare e delle cornici delle finestre di un secondo intonaco pigmentato in pasta;

- esecuzione della decorazione di queste parti con lo sgraffito e l’incisione (Foto 6, 7 e 8);

- sottolineatura di alcuni particolari con la pittura a calce o fresco-secco (Foto 8).

Il repertorio figurativo dello sgraffito

Il repertorio figurativo dello sgraffito è molto variegato e dipende strettamente dallo stile e dalla datazione dell’intonaco: in linea puramente generale prevalgono gli elementi architettonici come trecce, greche, dentelli o cancorrenti; i motivi fitomorfi (i “fogliami” a cui accenna il Vasari); alcune varianti del motivo a finta pietra; le grottesche; stemmi e trofei di armi. Nel Rinascimento le aree di maggiore diffusione sono la Toscana, il Lazio e il Trentino, mentre manca qualsiasi attestazione nell’architettura rinascimentale veneziana. Gli intonaci più antichi, databili al XV secolo, presentano una decorazione molto semplice di influenza ancora tipicamente medievale. É il caso dei lacerti di un intonaco quattrocentesco nel centro storico di San Giminiano, molto degradati e bisognosi di un restauro urgente, in cui si riconoscono:- uno sfondo a finta pietra (Foto 9);

- una greca molto semplice sotto a un marcadavanzale di arenaria (Foto 10);

- tracce delle cornici delle finestre originarie, con una bordura tipicamente medievale formata da due serie di parallelogrammi scontornati da sottili linee bianche (Foto 9).

Photogallery

- uno sfondo costituito da un motivo a finta pietra ai piani bassi e un disegno a diamante (un reticolo di quadrati divisi a metà diagonalmente) con finitura superficiale a finta gradina (Foto 6);

- un semplice bugnato angolare di semplici campiture grigie, forse a imitazione di un cantonale di pietra serena;

- i marcadavanzali di primo e secondo piano, impreziositi rispettivamente da due nastri intrecciati a losanga che racchiudono fiori simili a gigli e margherite (Foto 7) e due semplici fasce (Foto 6);

- le cornici delle finestre con una decorazione simile a quella del marcadavanzale del primo piano: due nastri intrecciati con piccole margherite e riquadri con fiori di acanto (Foto 8).