Quasi tutti gli edifici storici hanno almeno un piccolo dissesto in atto oppure ormai storicizzato, dovuto a una vasta serie serie di fattori, che possono agire contemporaneamente o risultare correlati. Le cause più comuni dei dissesti sono infatti:

- carichi verticali eccessivi;

- difetti costruttivi, o interventi di consolidamento inappropriati;

- cedimenti del terreno o delle fondazioni;

- azione delle spinte orizzontali, normalmente a causa di una scossa sismica o dell’urto di un veicolo in movimento.

In questa guida ci occupiamo di quest’ultima casistica, ossia dei danni da terremoto, rimandando l’analisi dei punti 1), 2) e 3) a un secondo articolo. Per l’analisi delle lesioni in archi, volte e piattabande si consiglia invece la lettura de “

I dissesti caratteristici delle strutture spingenti: archi, volte e piattabande”.

Classificazione dei danni da terremoto negli edifici storici

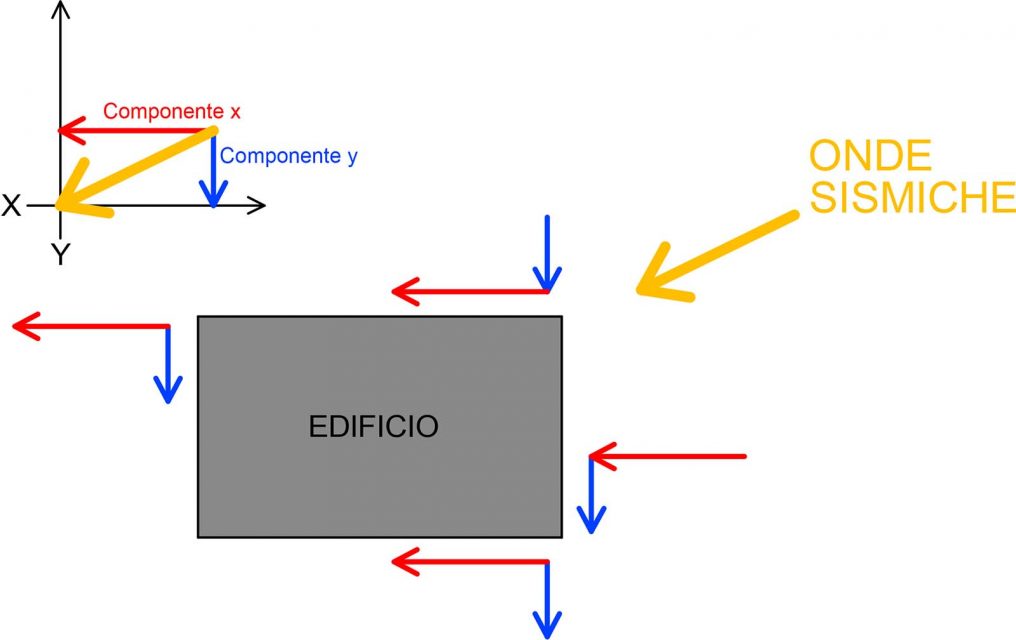

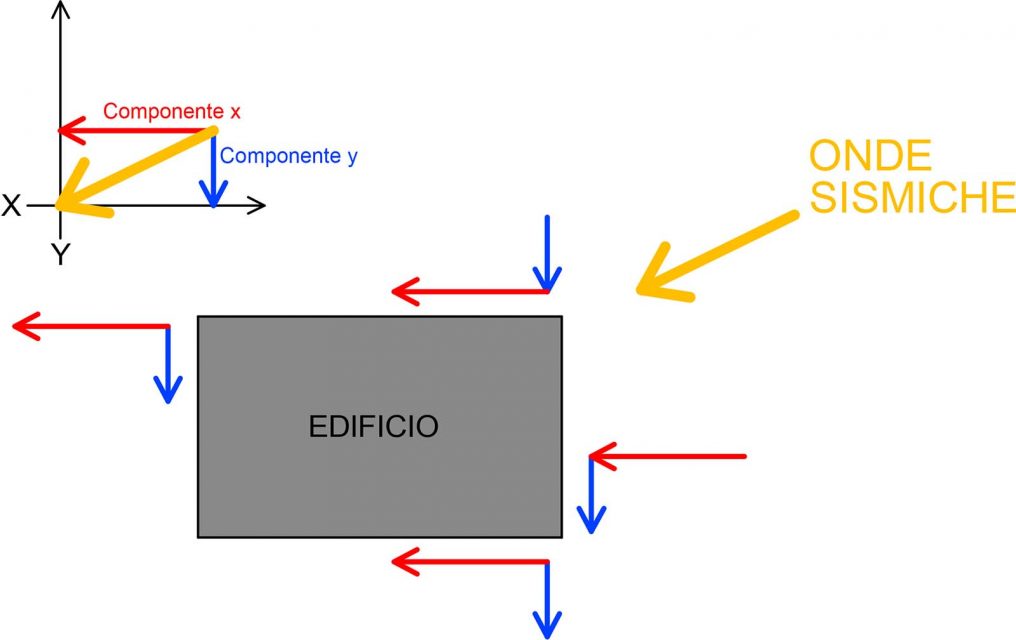

Le sollecitazioni sismiche, che dal punto di vista dei carichi sono schematizzabili come spinte orizzontali, causano due diversi tipi di danni in base alla loro direzione principale:

- il ribaltamento di parete fuori piano, semplice o con strappo dei cantonali, nelle pareti perpendicolari (meccanismi di danno di I modo): si tratta dei danni più rovinosi, che normalmente coinvolgono anche alle strutture di orizzontamento (solai, volte e coperture) e possono causare il crollo totale o parziale degli edifici;

- le lesioni a taglio diagonale (meccanismi di danno di II modo, normalmente meno gravi) nelle pareti parallele alla direzione delle onde sismiche.

Fig. 1 – Schema delle distribuzione delle componenti X e Y delle onde sismiche con direzione inclinata rispetto agli assi di un edificio

Naturalmente, in caso di onde sismiche con una traiettoria inclinata rispetto all’edificio, ciascuna parete riceverà sia una componente perpendicolare al proprio asse, sia una parallela. Di conseguenza, ciascuna di esse subirà sia i danni di I modo (ribaltamento fuori piano) che di II modo (lesioni nel piano): è ovviamente l’evenienza peggiore in assoluto.

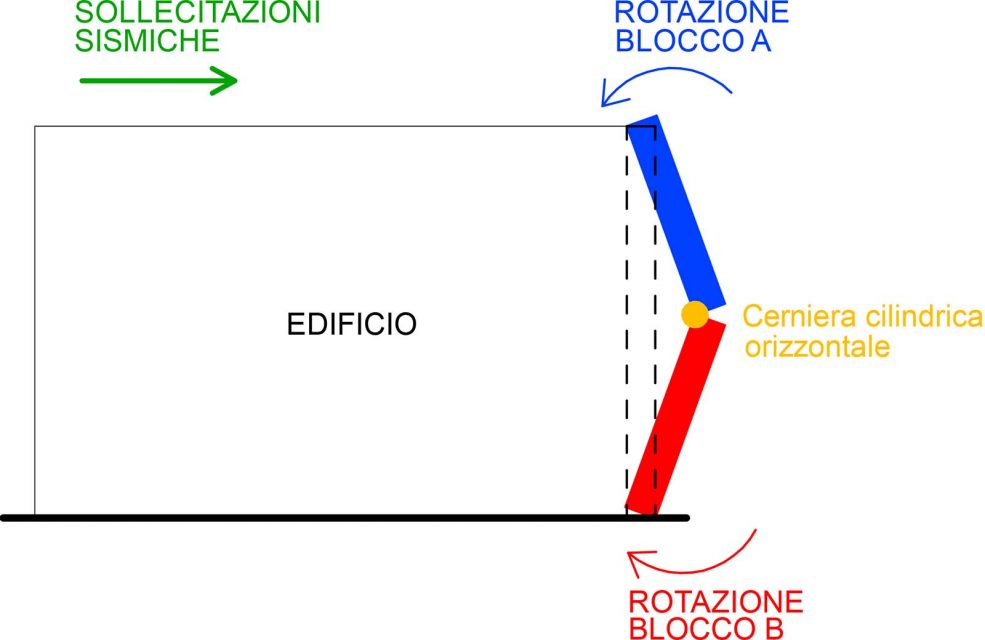

Il ribaltamento semplice di una parete nei danni da terremoto

Il ribaltamento semplice nei danni da terremoto si verifica quando le pareti non sono ben ammorsate tra di loro o esistono discontinuità come tracce per gli impianti molto profonde o canne fumarie incassate nella muratura. Un altro caso tipico è il crollo dei campanili a vela (

Fig. 2).

Fig. 2 – Il ribaltamento semplice di un campanile a doppia vela (cinematismo rilevato nella chiesa di San Biagio di Cerbara a Città di Castello)

Il cinematismo si innesca quando le forze indotte dalle

sollecitazioni orizzontali superano le

azioni stabilizzatrici dovute al peso proprio della parete e ai carichi permanenti che gravano su essa, formando una

cerniera cilindrica che funge da asse della rotazione. Tuttavia spesso il cinematismo causa solo il collasso parziale della muratura, la cui porzione crollata in questo caso assume un

andamento parabolico la cui ampiezza e curvatura sono correlati rispettivamente all’ampiezza delle sollecitazioni sismiche e ai materiali, alla tecnica costruttiva e dalla qualità della muratura.

Fig. 3 – Esempio di ribaltamento “a bandiera” di un muro di cinta vincolato a una sola estremità: si noti il profilo della porzione crollata a forma di mezza parabola

Quando invece il vincolo riguarda una sola estremità, come ad esempio nei muri di cinta o nelle “cellule di accrescimento” degli edifici, il ribaltamento assume una forma “a bandiera” con “dimezzamento” della parabola: lo si nota molto bene nell’esempio della

Fig. 3.

Un aspetto fondamentale: l’ingranamento reciproco dei paramenti

Le caratteristiche costruttive che influiscono maggiormente sul cinematismo sono due: la quantità di

diatoni e l’ingranamento reciproco dei paramenti.

I primi consistono di elementi che, soprattutto nei muri in pietre conce, ne attraversano interamente (o comunque in larga parte) lo spessore, e la cui funzione principale è proprio migliorare l’ammorsamento reciproco dei paramenti.

Infatti, a parità di spessore, il ribaltamento completo di una parete con molti diatoni e/o un ottimo ammorsamento reciproco tra i paramenti richiede sollecitazioni orizzontali assai maggiore di una muratura senza tali caratteristiche.

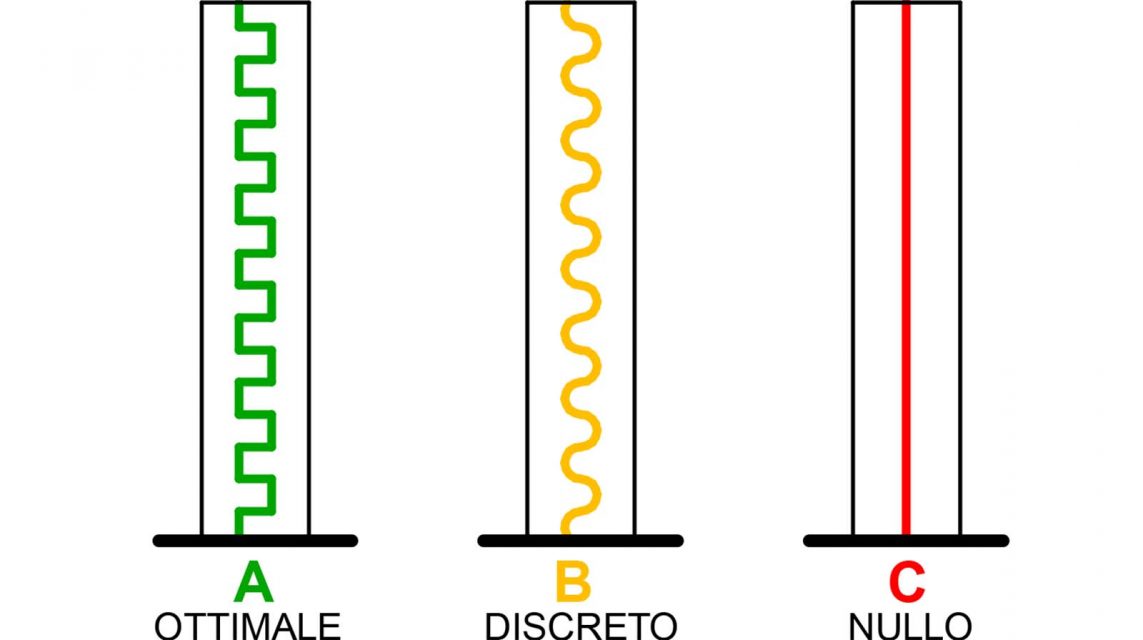

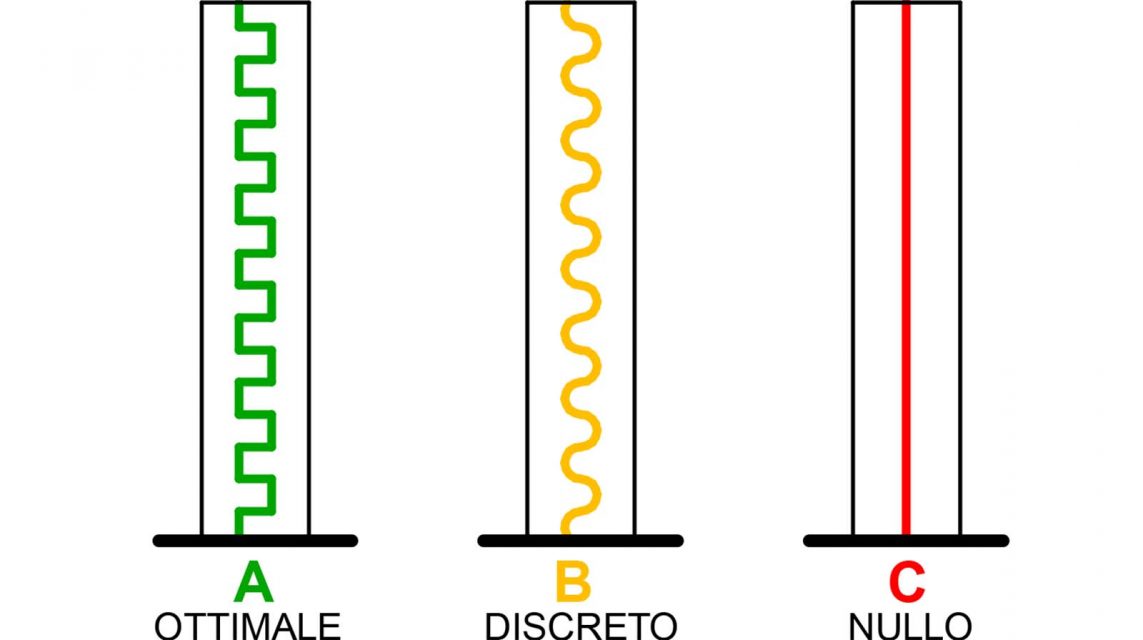

Fig. 4 – I tre gradi dell’ingranamento reciproco tra i paramenti di una muratura: A ottimale, B discreto, C nullo

L’

ammorsamento tra i paramenti può essere (

Fig. 4):

A) ottimale, con la linea di contatto dall’andamento “a greca” con angoli retti: è tipica delle murature di mattoni a due o tre teste con tessitura alla gotica;

B) discreto, con una linea di contatto semplicemente ondulata: si riscontra ad esempio nei muri di piccoli bozzetti di pietrame squadrati grossolanamente oppure ciottoli di fiume;

C) nullo, con una linea di contatto tra i paramenti praticamente rettilinea: è la situazione peggiore, riscontrabile ad esempio nelle pareti con due o tre cortine indipendenti di mattoni con tessitura di fascia, nelle pareti a sacco o nelle murature di pietrame molto spesse con un riempimento interno di scaglie di piccole dimensioni.

Fig. 5 – L’ingranamento reciproco tra i paramenti della muratura della Fig. 3 intermedio tra le situazioni B e C (ingranamento cattivo)

Esaminando la sezione della muratura della

Fig. 3 si nota che l’ingranamento reciproco fra i tre paramenti è cattivo, cioè con un grado intermedio tra le situazioni B e C (

Fig. 5).

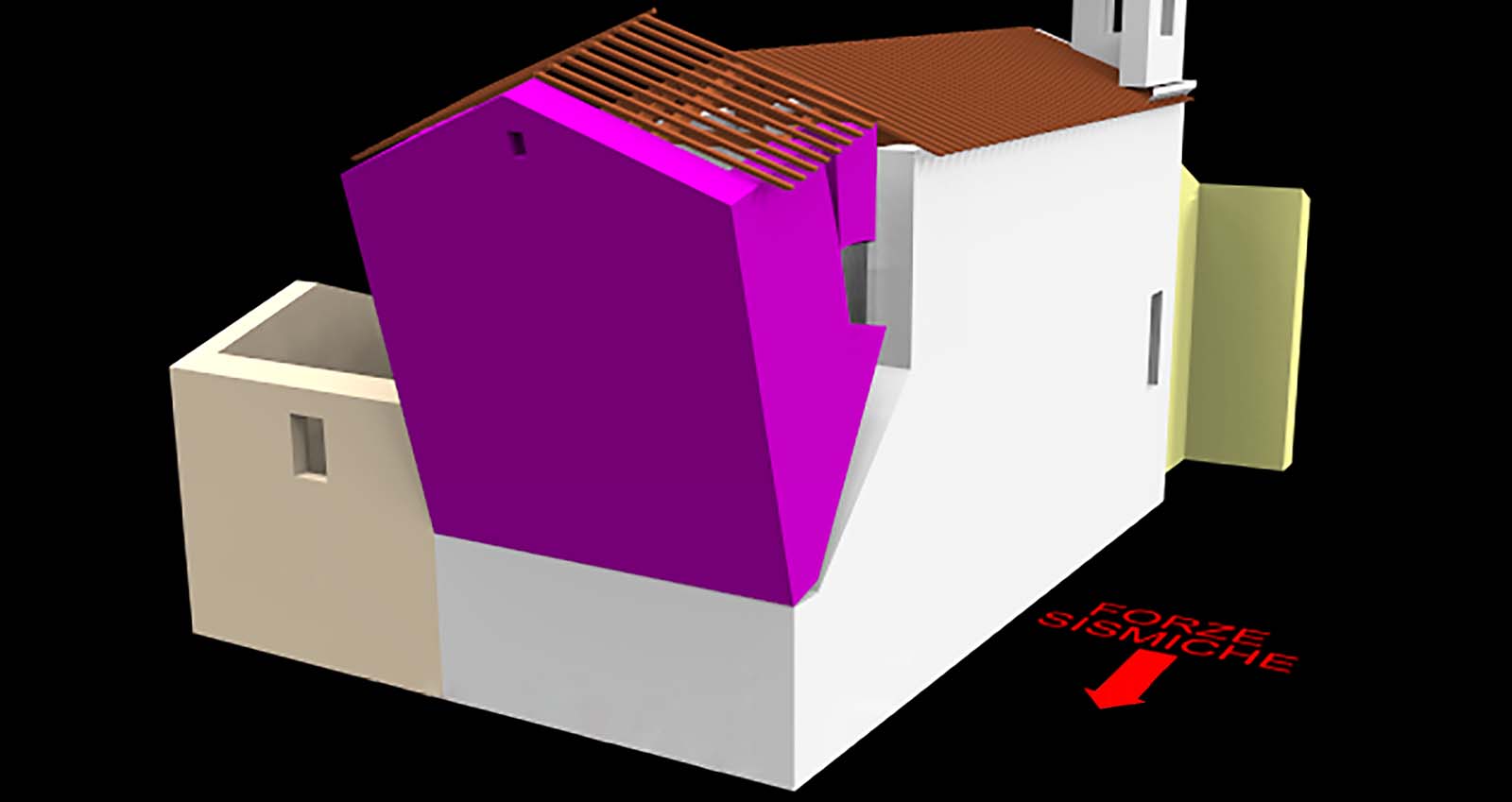

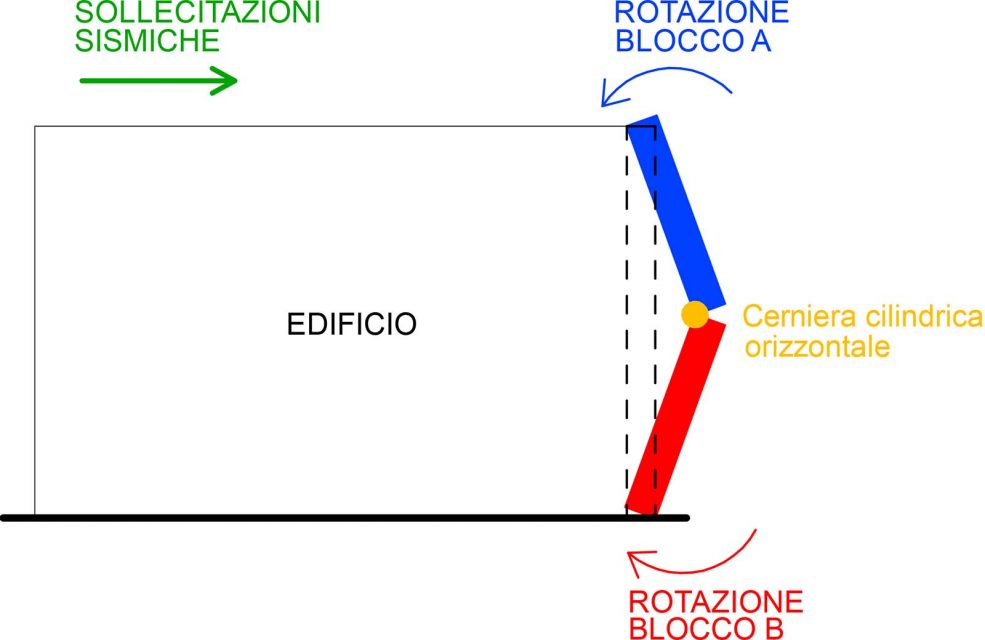

Il ribaltamento con strappo dei cantonali

Quando invece la facciata che ribalta è ben ammorsata con le due pareti perpendicolari, si verifica un cinematismo più complesso: il ribaltamento con

strappo dei cantonali (

Fig. 6), che coinvolge appunto la facciata vera e propria e due porzioni delle pareti adiacenti, la cui ampiezza dipende strettamente dalle caratteristiche costruttive della muratura e dall’eventuale presenza di bucature (anche tamponate), lesioni preesistenti, cambi dello spessore murario o fasi costruttive non contemporanee.

Naturalmente, l’innesco del cinematismo non comporta sempre il crollo totale delle pareti, ma spesso soltanto la formazione di un

quadro fessurativo caratteristico nei due cantonali coinvolti, costituito da una

lesione per rotazione e una per scorrimento (

Fig. 6).

Queste si riconoscono facilmente: le prime hanno infatti un punto di origine facilmente individuabile nella parte bassa dell’edificio, e un’ampiezza direttamente proporzionale alla distanza da esso (

Fig. 8); mentre le

lesioni per scorrimento hanno una larghezza costante con i margini ben paralleli (

Fig. 9).

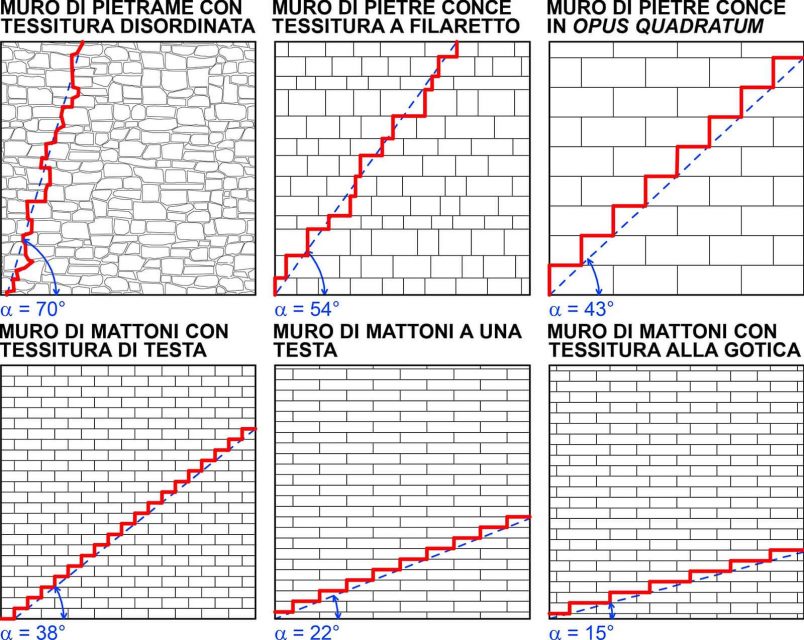

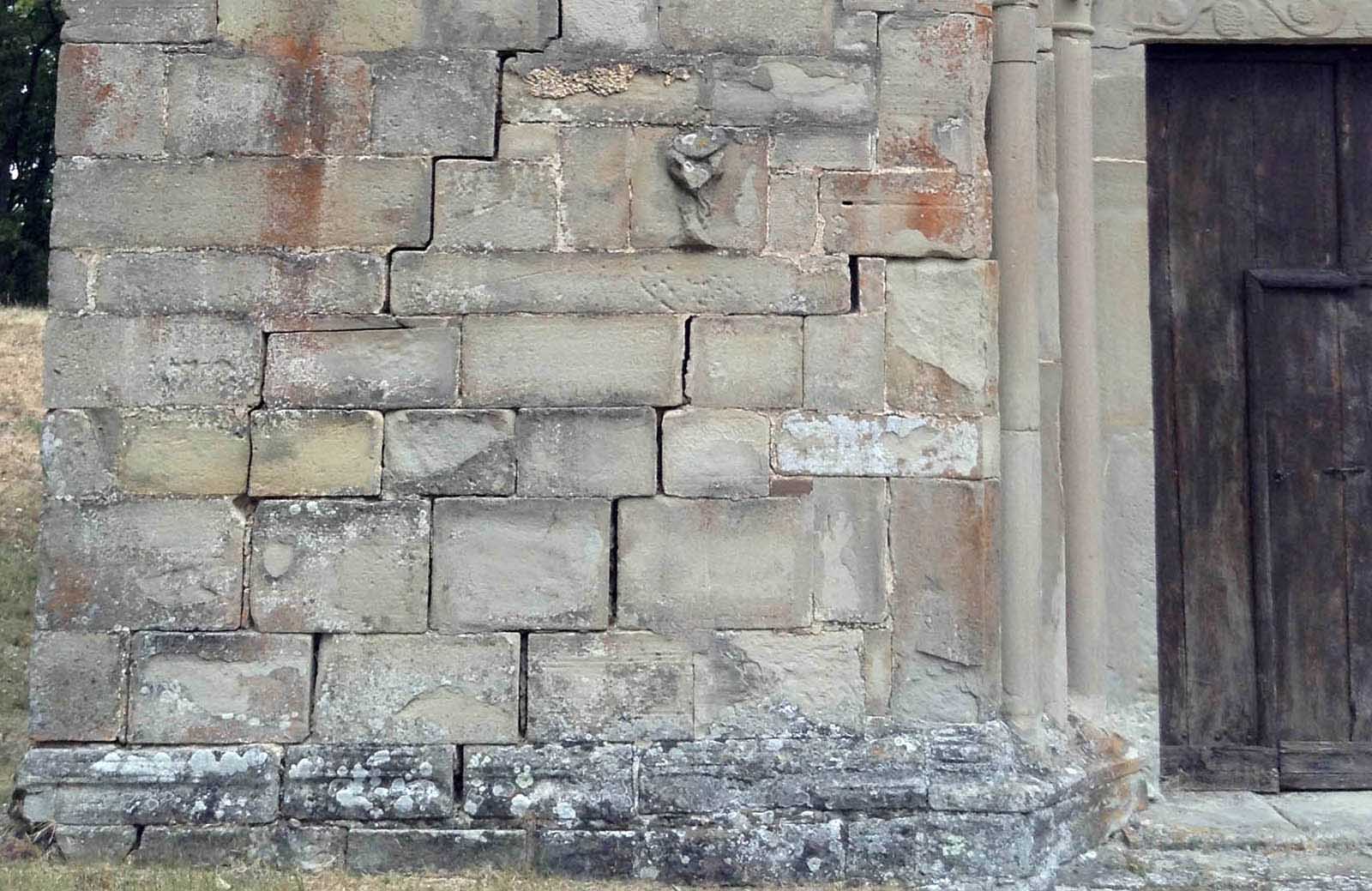

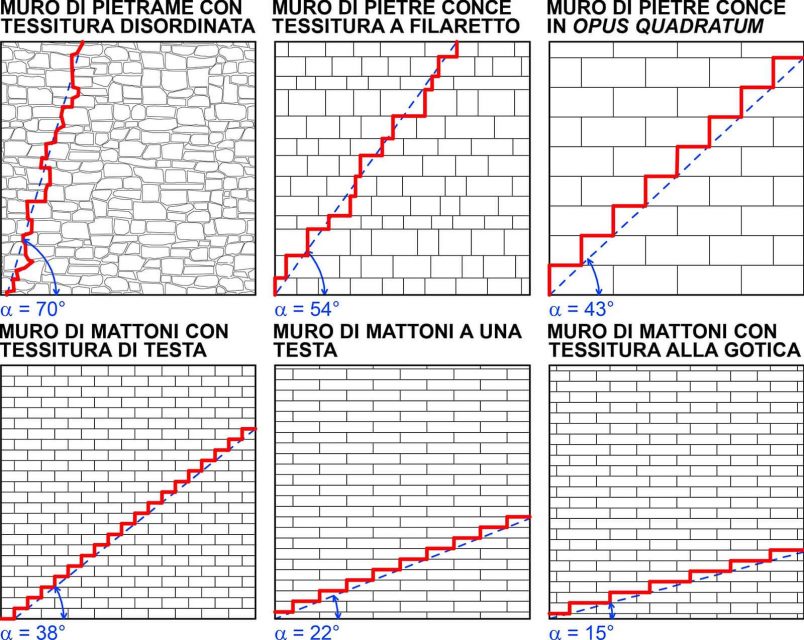

L’angolo caratteristico α

Anche l’inclinazione della prima lesione non è causale, e dipende dall’

angolo caratteristico α, a sua volta correlato con i materiali e l’apparecchio della muratura (

Fig. 10): per individuarlo, anche in pareti non lesionate, basta infatti semplicemente collegare tra loro i giunti verticali tra i mattoni, conci o bozzetti della muratura.

Fig. 10 – L’angolo caratteristico con cui si manifesta lo strappo del cantonale dipende strettamente dai materiali e disposizione dell’apparecchio murario

In generale, come si nota tabella della

Fig. 10, la lesione sul cantonale si presenta:

- perfettamente verticale nel ribaltamento semplice (cioè quando le pareti non sono ammorsate correttamente);

- quasi verticale nelle murature di pietrame con tessitura disordinata;

- con un’inclinazione di circa 40-45° nei murature di mattoni con tessitura di testa (muro di soli diatoni);

- con un’inclinazione di circa 20-30° nei muri di mattoni a una testa;

- con un’inclinazione molto bassa (15-20°) nei muri di mattoni a due o tre teste con tessitura alla gotica (situazione ottimale);

- con inclinazione variabile (normalmente compresa tra 40 e 55°) in base alle dimensioni e tessitura dei conci nelle murature in opus quadratum.

Fig. 11 – La presenza di bucature nella zona dei cantonali aumenta notevolmente l’ampiezza del cuneo di distacco (cinematismo rilevato nella chiesa di San Biagio di Cerbara a Città di Castello)

La porzione di muratura coinvolta nel cinematismo è definita “

cuneo di distacco”, e la presenza di bucature – anche tamponate – ne aumenta notevolmente l’ampiezza (

Fig. 11).

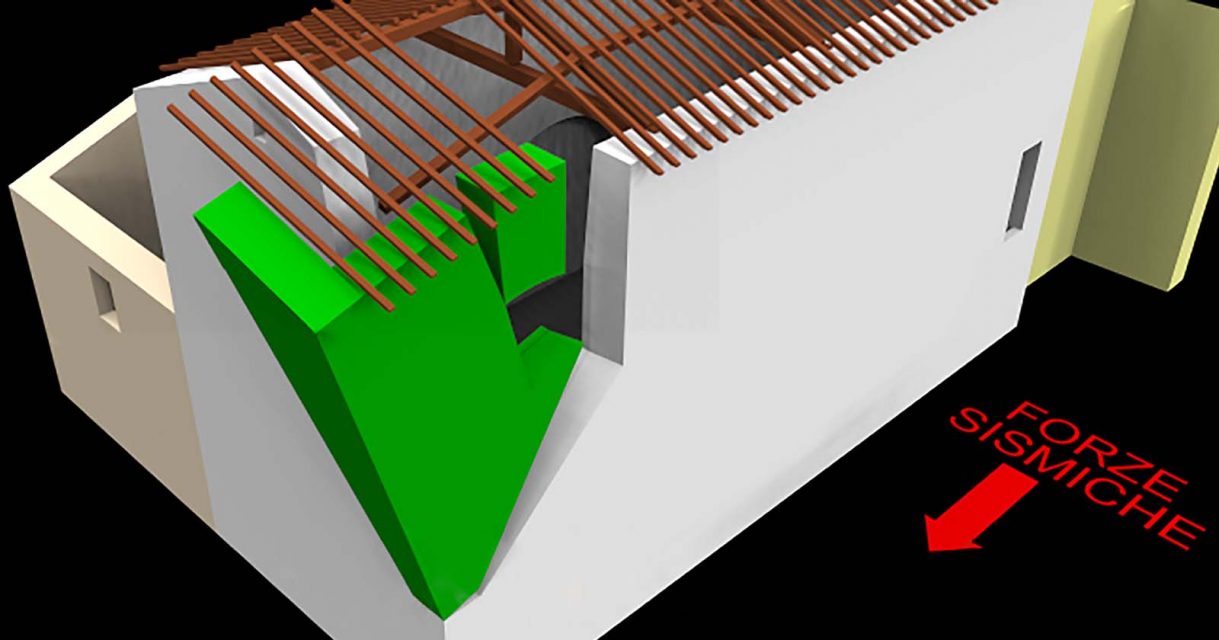

La flessione verticale nei danni da terremoto

La flessione verticale è l’ultimo cinematismo di collasso riconducibile ai meccanismi di I modo, e si verifica in seguito a un intervento di

consolidamento inadeguato: l’errore consiste nel prevedere un vincolo (normalmente costituito da un cordolo sommitale) in corrispondenza della linea dell’edificio, senza inserire vincoli intermedi in corrispondenza dei vari piani, ad esempio mediante catene o l’impalettamento delle travi maestre dei solai.

Fig. 12 – Meccanismo di funzionamento della flessione verticale

Di conseguenza, se le pareti perimetrali sono snelle e abbastanza leggere, al momento del terremoto si verifica uno sforzo di flessione, che raggiunge il suo massimo nel punto medio: qui tenderà perciò a formarsi una

cerniera cilindrica orizzontale, che – dividendo la parete in due blocchi – ne causerà la rotazione reciproca con conseguente crollo rovinoso.

Anche in questo caso si tratta di un cinematismo assai pericoloso, perché la muratura collassata tende a trascinare anche i solai di piano, facendoli crollare.

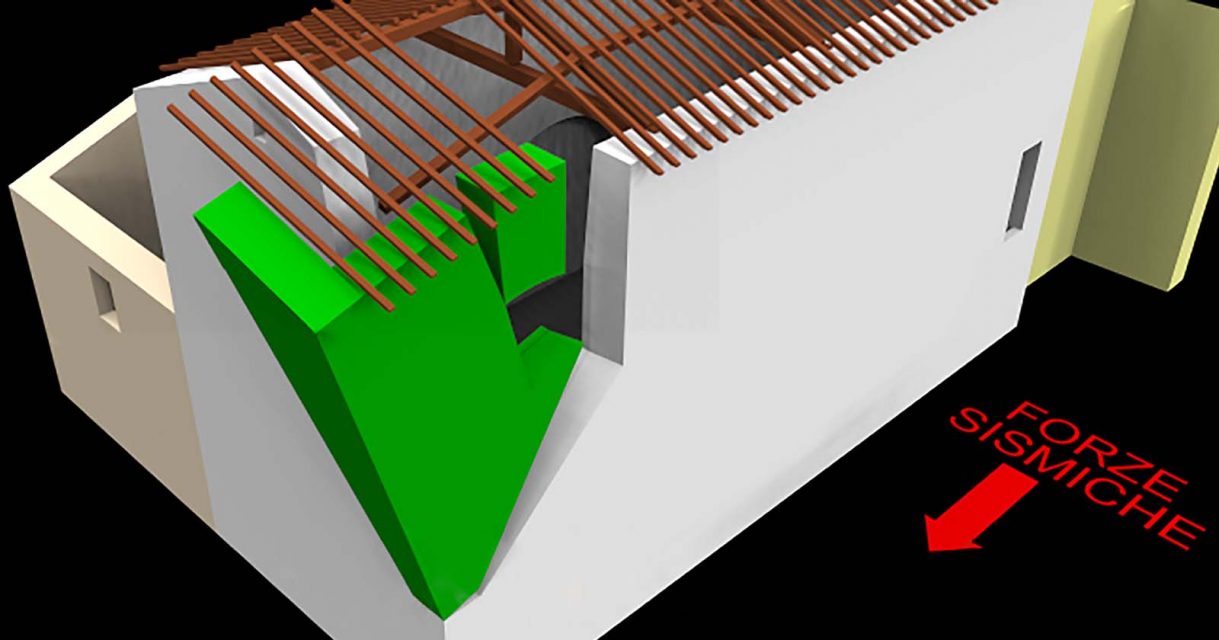

Danni di II modo: le lesioni a taglio diagonale

I meccanismi di danno di II modo avvengono invece nel piano e prevedono la formazione di

lesioni a taglio diagonale nelle pareti parallele alle scosse sismiche (

Fig. 13), o il cui ribaltamento è impedito da speroni, contrafforti, catene e/o archetti di sbatacchio.

Fig. 13 – Meccanismo di funzionamento dei meccanismi di danno di II modo (lesioni a taglio diagonale)

Come si nota molto bene nella

Fig. 14, le lesioni a taglio diagonale prodotte da un terremoto si riconoscono per il loro tipico andamento

a forma di X (croce di Sant’Andrea), normalmente in corrispondenza del maschio murario tra due finestre.

Analogamente a quelle che si formano in seguito a un ribaltamento con strappo dei cantonali, anche l’inclinazione delle lesioni a taglio diagonale segue l’angolo caratteristico α.

Fig. 14 – Lesioni a taglio diagonale da terremoto in una torre cinquecentesca, con il classico andamento a forma di X

Generalmente un meccanismo di danno di II modo, anche se grave, non causa il crollo della muratura.

I danni da cordoli sommitali di cemento armato (effetto trave)

L’ultimo meccanismo di danno è probabilmente il più pericoloso tra quelli visti finora, perché in grado di sbriciolare completamente un parete (

Fig. 15): lo si è purtroppo constatato nei recenti terremoti dell’Umbria (1997) de L’Aquila (2009) e di Amatrice (2016).

Fig. 15 – Crollo completo dei cantonali di un edificio con murature di pietrame a causa dell’effetto trave dovuto alla presenza di un cordolo sommitale di cemento armato (tratto dal Rapporto fotografico relativo ai danni subiti da alcuni edifici a seguito dell’evento sismico del 21 agosto 2017 presso l’Isola d’Ischia del Consorzio ReLUIS

Fig. 15 – Crollo completo dei cantonali di un edificio con murature di pietrame a causa dell’effetto trave dovuto alla presenza di un cordolo sommitale di cemento armato (tratto dal Rapporto fotografico relativo ai danni subiti da alcuni edifici a seguito dell’evento sismico del 21 agosto 2017 presso l’Isola d’Ischia del Consorzio ReLUIS – si tratta del file allegato insieme alle foto per l’articolo)

È il cosiddetto

effetto trave, anch’esso dovuto a un consolidamento inadeguato, in particolare la costruzione dei

cordoli sommitali di cemento armato (

Fig. 16): si tratta di una misura che – fino ad alcuni decenni or sono – era esplicitamente consigliata dalle norme sulle costruzioni antisismiche come i Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 luglio 1981 e del 16 gennaio 1996.

Fig. 16 – Esempio di cordolo sommitale di cemento armato particolarmente rigido e pesante

Il meccanismo di danno è causato soprattutto dal peso e rigidezza del cordolo sommitale. molto maggiori rispetto alla muratura sottostante: esso perciò, durante la scossa, si comporta come il peso di un sismografo, oscillando molto meno e in controfase rispetto alla parete, con conseguente disgregazione nella muratura soprattutto nella zona dei cantonali.

Gli edifici più vulnerabili sono quelli con murature più scadenti in scaglie di pietrame o ciottoli di fiume con tessitura disordinata e due o tre paramenti poco ammorsati.

Come per gli altri cinematismi di collasso, anche l’effetto trave non sempre causa il crollo totale dell’edificio: in questi casi il quadro fessurativo consiste di lesioni orizzontali (o inclinate nei timpani delle falde di copertura) poco sotto la linea di gronda, perfettamente parallele ad essa (

Fig. 16).

Bibliografia

– Cangi Giovanni, Caraboni Mauro, De Maria Alessandro,

Analisi strutturale per il recupero antisismico, Roma, DEI Tipografia del Genio Civile, 2010.

– Cangi Giovanni,

Manuale del recupero strutturale antisismico, Roma, DEI Tipografia del Genio Civile, 2012.

– Gennari Marina,

–

Manuale delle murature storiche. Analisi e valutazione del comportamento strutturale, volume I, a cura di Chiara Donà, Roma, DEI Tipografia del Genio Civile, 2011.