Volte in muratura: come si possono consolidare ?

Le volte – insieme ai solai di legno – sono gli unici elementi strutturali con cui è possibile costruire gli orizzontamenti interpiano o, con minore frequenza, le coperture degli edifici tradizionali, cioè costruiti con metodi e materiali antecedenti all’industrializzazione del cantiere edilizio avvenuta a partire dagli ultimi decenni del XX secolo. I dissesti delle volte in muratura sono dunque un problema assai comune per i tecnici che si occupano di ristrutturazione, restauro e miglioramento sismico di edifici storici. Riconoscerne le cause e prevedere i giusti metodi di intervento è perciò fondamentale per non aggravare i cinematismi di collasso già in atto e contribuire alla tutela del nostro patrimonio culturale: questa guida vuol essere un piccolo contributo in tal senso.

Modelli e comportamento statico delle volte strutturali

Le volte in muratura sono estremamente comuni negli edifici storici, in particolare:

- nelle coperture delle chiese;

- nei sotterranei e al piano terra delle case medievali e dei palazzi gentilizi, di origine medievale o di epoche successive;

- per il sostegno dei vani scala, soprattutto se monumentali (“scaloni d’onore” sorretti da complessi sistemi di strutture voltate sono comuni soprattutto nei palazzi gentilizi dei secoli XVI, XVII e XVIII);

- in alcune tipologie di edifici rurali tradizionali.

I materiali più comuni per la costruzione delle volte sono tre: i mattoni laterizi, i conci di pietra squadrata e le scaglie di pietrame. Altre soluzioni sono invece assai più rare e limitate ad alcune zone e tradizioni costruttive particolari: nell’architettura tradizionale pugliese sono ad esempio attestate le volte in tubuli o “bubuli”, piccoli tubi cavi di terracotta costruiti appositamente.

Fig. 1 – Esempio di “volterrana”, volta a botte a sesto ribassato di mattoni in foglio. Si notino le catene alle reni per il contenimento delle spinte orizzontali

Leggi la Guida sulle False volte a questo link

I modelli di volte in muratura più comuni sono invece quattro: a botte, a crociera, a vela e a padiglione, anche se sono attestati alcuni modelli e varianti locali come le “volte a stella” di tradizione salentina. Molto comuni sono anche le cosiddette “volterrane” (Fig. 1), volte a botte normalmente a sesto ribassato oppure a vela costituite da mattoni in foglio, cioè posti di piatto.

Ciascuno di questi modelli ha un comportamento strutturale e dissesti caratteristici.

Le volte a botte ad esempio sono comuni soprattutto nella copertura delle chiese o spazi stretti e lunghe come androni e corridoi. Il loro comportamento strutturale è molto semplice: i lati corti, che presentano una parete di forma arcuata, sono scarichi, mentre ciascuna delle imposte, corrispondente ai lati lunghi, sopporta la metà dei carichi.

Le volte a crociera derivano invece dall’intersezione ad angolo retto di due volte a botte: è perciò formata da quattro settori triangolari dette unghie e un’ossatura di due archi, due diagonali e quattro perimetrali. Dal punto di vista strutturale è molto vantaggiosa perché scarica le forze ai quattro angoli lasciando scarica la porzione centrale di ogni parete. É tipica dell’architettura medievale (gotica e romanica) è adatta soprattutto per coprire logge, porticati e stanze quadrate o leggermente rettangolari.

La volta a padiglione presenta invece un comportamento strutturale opposto: le forze di scaricano infatti sull’intera lunghezza della parete lasciando scarichi gli spigoli. É abbastanza rara nell’edilizia storica corrente ma è stata largamente utilizzata per la costruzione di cupole a pianta poligonale, normalmente esagonale, ottagonale o dodecagonale. Anch’essa si compone di vari settori triangolari detti fusi.

La volta a vela è infine molto utilizzata negli edifici storici a partire dal Rinascimento sopratuttto per la copertura di ambienti quadrati o campate di portici e loggiati: a sviluppo emisferico, si raccorda con le pareti della stanza o le colonne/pilastri di supporto con settori triangolari detti pennacchi. Analogamente alla volta a crociera scarica le forze sui quattro angoli lasciando scarichi i lati della campata.

I dissesti delle volte in muratura

Ciascuna di queste tipologia di volta manifesta alcuni dissesti caratteristici. I dissesti più comuni delle volte, molto simili a quelli degli archi, sono dovuti essenzialmente a ad allentamento e/o abbassamento reciproco delle imposte, carichi eccessivi e fenomeni di instabilità.

Questi, a loro volta si traducono in due meccanismi di danno differenti:

- rottura o dissesto a flessione;

- dissesto per instabilità del campo centrale della volta.

Volte in muratura: rottura a flessione

La rottura a flessione è tipica delle volte a crociera che subiscono un allontanamento reciproco delle imposte. Questo a sua volta può essere dovuto a due cause principali eventualmente compresenti:

- eventi sismici in direzione perpendicolare alla direttrice della volta, che causano l’oscillazione asincrona delle imposte;

- eccessive spinte orizzontali, un’eventualità molto comune soprattutto per le volte a sesto ribassato prive di catene metalliche (o di altri dispositivi di contenimento come speroni, contrafforti o archetti di sbatacchio) o con catene insufficienti.

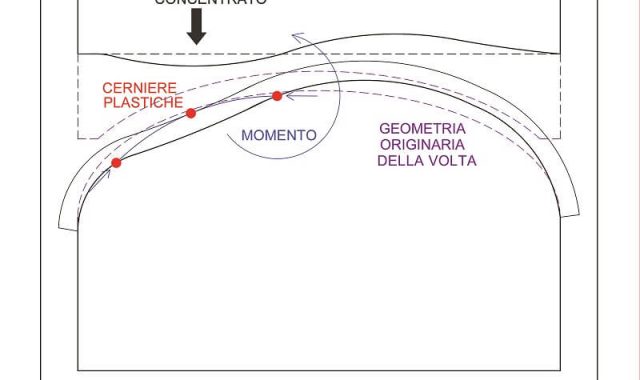

Il risultato è la formazione di tre cerniere plastiche, una all’estradosso della chiave e due all’intradosso delle reni: il meccanismo di danno, identico a quello di un arco semplice, è evidenziato molto bene dalla Fig. 2. Il quadro fessurativo corrispondente prevede una lesione all’intradosso della chiave parallela alla direttrice della volta e altre due lesioni all’estradosso delle reni: tuttavia queste ultime sfuggono quasi sempre all’attenzione, perché l’estradosso delle volte normalmente non è visibile a causa del riempimento e della pavimentazione del piano soprastante.

Fig. 2 – Arco a tutto sesto con lesione in chiave dovuta alla formazione delle cerniere plastiche in seguito a una rottura a flessione. Il quadro fessurativo delle volte a botte è concettualmente identico

Anche l’abbassamento di una delle imposte, normalmente dovuta a un cedimento localizzato del terreno o delle fondazioni, genera un meccanismo di rottura a flessione. Tuttavia in questo caso si formano solo due cerniere plastiche (e non tre): una all’estradosso della chiave e una all’intradosso delle reni sul lato opposto a quello coinvolto nel cedimento. Il quadro fessurativo è identico a quello del caso precedente, ma la presenza di lesioni a taglio diagonale – tipiche dei cedimenti delle fondazioni – su una delle due pareti d’imposta e/o di avvallamenti nel terreno ne chiariscono l’origine diversa.

La rottura a flessione generalmente non provoca il collasso della volta ed è quasi sempre risolvibile con interventi semplici.

Dissesto di volte in muratura per instabilità del campo centrale

- la presenza di carichi concentrati asimmetrici inseguito a una successiva modifica della disposizione planimetrica del vano immediatamente soprastante la volta, normalmente mediante la costruzione di un pesante tramezzo in falso parallelo alla direttrice della volta;

– lo spostamento di alcune porzioni del riempimento (storicamente incoerente e realizzato con materiali di risulta come calcinacci, sabbia e ghiaia insieme a un po’ di calce) in seguito a un evento sismicoo a un cedimento delle fondazioni.

Si tratta di un dissesto estremamente pericoloso per due motivi:

- la formazione di un momento flettente che sottopone la volta a una sollecitazione di trazione che non è in grado di sostenere;

- la perdita della geometria originaria che causa la deformazione della curva delle pressioni con formazione di sollecitazioni anomale.

Si manifesta con un’evidente deformazione localizzata nella geometria della volta, l’eventuale formazione di un avvallamento nella pavimentazione del piano soprastante e la formazione di tre cerniere plastiche del tutto simili a quelle delle rotture a flessione: due posizionate all’estradosso (e perciò comunemente non visibili dal basso) in corrispondenza dei due estremi della sezione deformata dell’arco o della volta, e una all’intradosso al centro di quest’ultima: lo si nota molto bene nello schema della Fig. 3 e negli esempi reali delle Figg. 4 e 5.

Fig. 3 – Schema del dissesto di una volta a botte per instabilità del campo centrale per carichi concentrati asimmetrici

Fig. 4 – Arco a tutto sesto con evidentissima perdita di geometria per un dissesto in seguito a instabilità per carichi asimmetrici concentrati. Il dissesto nelle volte a botte è concettualmente identico

Fig. 5 – Volta a botte a sesto ribassato con instabilità del campo centrale: si notino la perdita di geometria localizzata, evidenziata in giallo, e la lunga lesione rettilinea (corrispondente alla cerniera plastica all’estradosso) al centro della zona deformata, sottolineata dalle frecce verdi

Alcuni metodi di consolidamento delle volte in muratura

Nell’architettura storica sono documentati vari metodi per il consolidamento delle volte che, eventualmente aggiornati e integrati con materiali e tecniche moderne, risultano tuttora validissimi sia per riparare i danni prodotti da dissesti o eventi sismici, sia nel miglioramento sismico di edifici esistenti, in quanto rispettano i principi base del restauro di compatibilità, reversibilità (spesso soltanto parzialmente) e minimo intervento.

Consolidamento con catene, scuci-cuci e cuciture armate

Uno dei metodi più efficaci per riparare e consolidare una volta a botte con rottura a flessione per eccessive spinte orizzontali prevede la sovrapposizione di due metodi molto semplici: lo scuci-cuci per la sarcitura delle lesioni e l’applicazione di catene con capochiave per il contenimento delle spinte orizzontali.

Lo scuci-cuci è una tecnica antichissima, già attestata prima del 79 d.C. a Pompei ed Ercolano. Il suo presupposto è molto semplice: eliminare la lesione ricostruendo una piccola porzione di muratura a cavallo della stessa. Si procede “per cantieri“, cioè per piccole porzioni, eliminando i mattoni o le pietre spezzate e sostituendole con mattoni nuovi legati con malta di calce aera o idraulica naturale. Nel caso delle volte lo scuci-cuci è fondamentale per ristabilire la continuità materica, costruttiva e strutturale alla volta danneggiata: in caso di strutture molto spesse (più di tre teste di mattoni) occorre agire contemporaneamente dal basso e all’estradosso, rimuovendo il pavimento e il riempimento sottostante. Tuttavia se l’intradosso è decorato con stucchi o affreschi e/o il pavimento non può essere rimosso e successivamente rimontato per motivi di conservazione, lo scuci-cuci dev’essere sostituito con metodi moderni basati sugli stessi presupposti. Una tecnica molto efficace, abbastanza poco invasiva e parzialmente reversibile sono le cuciture armate, che prevedono l’inserimento di una serie di barre o spinotti di acciaio inox in fori appositamente praticati nello spessore delle murature (o di una volta) a cavallo dei lembi di una lesione, e successivamente riempiti e sigillati con malta di calce idraulica naturale. Analogamente allo scuci-cuci, lo scopo è ovviamente il ripristino della continuità muraria interrotta dalla lesione.

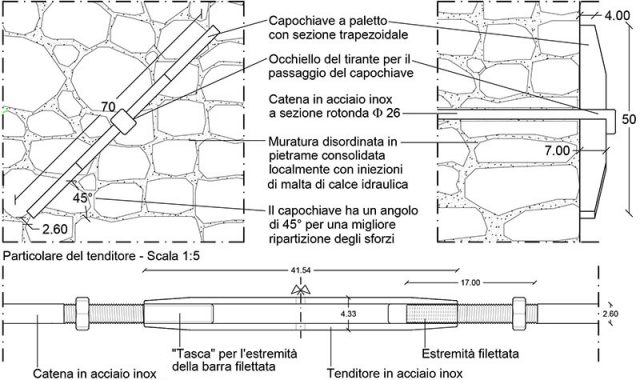

Le catene vanno invece poste in corrispondenza delle reni della volta, in numero sufficiente a garantire il contenimento completo delle spinte orizzontali. Il loro aspetto può riprendere – aggiornandolo – quello delle catene tradizionali: il capochiave più adatto risulta infatti quello a paletto, meno invasivo e visibile rispetto ai capichiave a piastra, mentre la catena può essere costituita da barre tonde di acciaio inox o ad alta resistenza. La nuova catena dovrebbe anche essere divisa in due segmenti, ciascuno dei quali con un’estremità filettata per consentire la messa in tiro con un tenditore a vite e una chiave dinamometrica per un controllo ottimale della trazione applicata: un esempio di catena è visibile nella Fig. 6. La tecnica tradizionale di messa in tiro “a caldo” non è infatti più adeguata, sia per i rischi che comporta nelle operazioni di cantiere, sia perché non consente una regolazione esatta degli sforzi di trazione.

Fig. 6 – Dettaglio costruttivo di catena moderna con capochiave a paletto, adatta anche per il contenimento delle spinte orizzontali delle volte

Volte in muratura e consolidamento con archi e sottarchi

Un altro antico metodo di consolidamento delle volte in muratura usato soprattutto nel caso di volte ritenute troppo esili rispetto ai carichi da sopportare o di instabilità del campo centrale consiste nella costruzione di arconi di rincalzo. L’intervento prevedeva due fasi: la sarcitura delle lesioni a scuci-cuci e/o la rinzeppatura dell’intradosso della volta e la successiva costruzione degli arconi. Gli arconi di consolidamento non venivano mai ammorsati alle volte preesistenti, ma soltanto rincalzati con zeppe e malta per entrare in tensione: il loro compito era infatti ripristinare una curvatura regolare, adeguata al profilo originario della volta e compatibile con la configurazione della struttura deformata. Lo vediamo molto bene nella Fig. 7: per semplicità costruttiva è stato realizzato un arcone a tutto sesto, raccordato alla volta soprastante a sesto ellittico con un tamponamento di mattoni. Vediamo un’altra applicazione di questa tecnica di consolidamento nel Palazzo del Catapano a Bari, dove un passaggio con volta a botte in pietra calcarea locale è stato rinforzato con tre archi a tutto sesto di pietre conce, uno centrale e gli altri a ciascuna estremità (Figg. 8 e 9). Questi arconi si dispongono in posizioni ben definite: a distanze regolari nelle volte a botte e in corrispondenza dei peducci nelle volte a crociera e nelle volte a botte lunettate.

Fig. 7 – Volta a botte a sesto ellittico rinforzata con un arcone di rincalzo a tutto sesto e sovrastante setto murario. Si noti che il setto non è ammorsato con l’intradosso della volta, ma soltanto unito con scaglie di mattoni e un giunto di malta (evidenziato dalle frecce verdi)

Fig. 8 – Volta a botte in pietra calcarea rinforzata con archi in pietre conce a distanze regolari. Bari, voltone del Palazzo del Catapano (X-XI secolo)

Fig. 9 – In una a botte soggetta a carichi molto elevati gli arconi di rinforzo si dispongono a distanze regolari. Bari, voltone del Palazzo del Catapano (X-XI secolo)

Ripristino della geometria originaria di volte in muratura

Il ripristino della geometria di volte in muratura risulta invece fondamentale nei fenomeni di instabilità del campo centrale per carichi asimmetrici concentrati al fine di ricostruire per quanto possibile la configurazione geometrica originaria della volta dissestata. Questo a sua volta è di estrema importanza sia per il contenimento della curva delle pressioni all’interno dello spessore della volta, sia per evitare la formazione di sollecitazioni anomale nei punti di inversione della curvatura.

L’operazione è abbastanza complessa e va condotta con cautela per evitare crolli: a tale scopo occorre servirsi di muratori esperti e agire sotto la costante guida di un tecnico qualificato. Per prima cosa occorre rilavare accuratamente la volta per identificare con sicurezza la zona deformata e ricostruirne la configurazione originaria. Si deve inoltre predisporre un’adeguata puntellatura delle porzioni dissestate, rimuovere il pavimento e il riempimento soprastanti per liberare l’estradosso e infine pulire e scarnire bene i giunti di malta. Il sollevamento vero e proprio si esegue dal basso, tramite una centina lignea che, riproducendo la forma originaria della porzione di volta da sollevare, funge da dima. Alla centina vengono collegati dei martinetti idraulici muniti di manometri di precisione che opererà il sollevamento vero e proprio. Tuttavia, quando possibile si può agevolare notevolmente questa operazione appendendo la volta alle strutture sovrastanti (ovviamente verificandone in anticipo l’effettiva resistenza) con un adeguato numero di tiranti. Si procede “per cantieri”, lavorando su piccole porzioni della volta e preferendo modesti sollevamenti ripetuti a sollevamenti di notevole entità, pericolosi perché difficilmente controllabili. Quando i martinetti hanno riportato la volta in posizione, si controlla il loro corretto posizionamento sia dall’estradosso che dall’intradosso e si provvedere all’esecuzione dei nuovi giunti di malta colando dall’alto una malta idraulica ad espansione di consistenza piuttosto fluida.

Normalmente il ripristino della geometria di una volta è risolutivo, ma dev’essere accompagnato dalla rimozione dei carichi eccentrici che hanno provocato l’instabilità.

Volte in muratura: consolidamento con frenelli

Un altro metodo tradizionale per il consolidamento della volta è la costruzione dei frenelli, che potevano essere previsti fin dalla sua costruzione o inseriti successivamente. Si tratta di piccoli setti in muratura, normalmente con spessore di una o due teste di mattoni e ammorsati alla volta fino alle reni, che hanno essenzialmente due funzioni: irrigidire la volta, ostacolandone la deformazione in seguito al fenomeno dell’instabilità, e contemporaneamente sostenere l’eventuale pavimentazione del piano soprastante. A tale scopo, la porzione sommitale dei frenelli ha un andamento perfettamente orizzontale, con altezza pari alla chiave della volta. Il loro numero e collocazione cambia in base alla tipologia e alle dimensioni della volta, perché, per risultare efficaci, vanno posizionati perpendicolarmente alle sue direttrici. Nelle volte a botte saranno dunque in una sola direzione, nelle volte a padiglione tenderanno invece a distribuirsi uniformemente lungo le due direzioni ortogonali, infittendosi nelle zone più vicine agli spigoli e nelle volte a crociera formeranno invece quattro piccole maglie ortogonali in corrispondenza dei quattro punti d’imposta, con un singolo frenello diagonale coincidente con ciascuna nervatura.

I frenelli sono particolarmente utili ad esempio nelle volte sottoposte a eccessivi carichi verticali, perché consentono l’eliminazione in sicurezza del riempimento alleggerendo il peso gravante sulla volta anche fino alla metà. Naturalmente, poiché per costruire i frenelli occorre liberare l’estradosso della volta, il metodo è applicabile solo se la pavimentazione soprastante può essere tolta e successivamente rimontata.

Il consolidamento delle volte in muratura con materiali fibro-rinforzati

Il consolidamento di volte in muratura con l’applicazione di nastri in materiale fibro-rinforzato a matrice polimerica, normalmente fibre di carbonio, è invece un metodo di consolidamento assai recente, sebbene ormai ampiamente studiato e collaudato. Risulta efficace soprattutto nelle volte che potrebbero subire una rottura a flessione, soprattutto in seguito a un terremoto. A questi materiali, normalmente costituiti da nastri di fibre di carbonio o fibre di acciaio ad alta resistenza, è affidato il compito di aumentare la resistenza a trazione e taglio della volta. A tale scopo, vengono ancorati e resi solidali all’intradosso o all’estradosso della volta in punti stabiliti con malta o più frequentemente resina epossidica; se l’intervento è eseguito su una volta lesionata, occorre prima ricostituirne la continuità materica e strutturale mediante sarciture a scuci-cuci o cuciture armate. Il punto di applicazione varia in base al tipo di dissesto. Per prevenire ad esempio la rottura a flessione di una volta a botte i nastri fibro-rinforzati vanno applicati nei punti di formazione delle cerniere plastiche, e cioè all’estradosso nella porzione centrale della volta, a partire (su entrambi i lati) dal punto medio tra le reni e la volta, e all’intradosso (su entrambi i lati) dall’imposta al punto medio tra le reni e la volta (Fig. 10). Questo metodo, potenzialmente irreversibile, è applicabile solo se:

- l’intradosso della volta non è decorato;

- si può liberare l’estradosso della volta, o almeno la sua porzione centrale.

Un metodo alternativo, molto valido come presidio di miglioramento sismico, prevede invece la costruzione di una serie di frenelli in muratura armati con nastri fibro-rinforzati posti sulla loro cimasa e tra essi e l’estradosso della volta.

Gli errori più comuni nel consolidamento delle volte

Tuttavia, qualunque sia il metodo di consolidamento scelto, è fondamentale rimuovere le cause del dissesto, che in caso contrario tende a ripresentarsi puntualmente. Al riguardo vorrei citare un caso esemplare, visibile in un passaggio voltato nel centro storico di Montepulciano (Siena) con una sequenza di volte a crociera e a botte con sesto ellittico: una di queste mostra un evidente dissesto a flessione per instabilità del campo centrale dovuto a carichi concentrati asimmetrici (Figg. 11 e 12). Il dissesto si è manifestato con la tipica perdita di geometria localizzata (linee rosse) e la formazione di una lesione lineare all’intradosso in corrispondenza della cerniera plastica (linea blu). A tale dissesto si è cercato di rimediare con la costruzione di due archi di rincalzo, che si sono però rivelati inadeguati a contrastarne l’aggravamento, probabilmente perché non sono state modificate le sollecitazioni scatenanti: entrambi gli archi mostrano infatti una classica rottura a flessione con formazione di tre cerniere plastiche, di cui due chiaramente percepibili come lesioni all’intradosso (linee gialle). É stato quindi costruito un secondo arco di rinforzo sotto al primo, più stretto e apparentemente privo di lesioni (Fig. 13).

Fig. 11 – Arconi di rincalzo costruiti nel tentativo di contrastare un dissesto a flessione per instabilità del campo centrale di questa volta a botte a sesto ellittico

Fig. 12 – Gli arconi non hanno contrastato adeguatamente il dissesto per instabilità: oltre alla deformazione localizzata (linee rosse) e alla lesione a metà dell’intradosso della porzione deformata (linea blu) si è formata anche una cerniera plastica all’intradosso della chiave di uno degli arconi di rinforzo (linea gialla)

Fig. 13 – L’aggravarsi del dissesto a flessione della volta ha richiesto la costruzione di un secondo arco di rinforzo (più sottile) sotto a quello preesistente, risultato inadeguato

Un altro errore comune soprattutto negli anni ‘80 ed oggi fortunatamente caduto in disuso è l’irrigidimento delle volte con una cappa estradossale di cemento armato: questa assume infatti una configurazione fortemente iperstatica e non riesce ad assecondare i naturali assestamenti della volta originaria sottostante, molto più elastica e deformabile. Col tempo le sollecitazioni statiche tendono quindi ad essere assunte quasi integralmente dalla cappa di cemento armato. Il risultato consiste nel rilassamento della volta in pietra o laterizio, i cui conci o mattoni restano appesi alla calotta in calcestruzzo e tendono a sfilarsi per gravità, con gravi rischi per l’incolumità di cose o persone. Inoltre, durante un eventuale terremoto la volta originaria tende a frantumarsi e a collassare per la sua rigidità molto minore rispetto alla cappa di c.a.

Anche l’abolizione del riempimento originale e la sua sostituzione con materiali più leggeri (ad esempio argilla espansa) o una soletta con rete elettrosaldata può causare alcuni inconvenienti. Infatti, anche se il riempimento – normalmente costituito da materiale incoerente (ad esempio cocci di vasellame rotto, calcinacci, ghiaia e scarti di lavorazione della pietra) – in caso di terremoto o in seguito a fenomeni di instabilità per carichi asimmetrici può spostarsi accentuando le spinte orizzontali, ha anche due importantissime funzioni: ripartire uniformemente i carichi gravanti sulla volta e, grazie al proprio peso, svolgere un ruolo stabilizzante contro le azioni che portano ad una perdita della configurazione (statica e geometrica) originaria. La sua eliminazione e/o sostituzione vanno dunque esaminate con prudenza e, se indispensabili, compensate con adeguati provvedimenti correttivi.

Volte in muratura e bibliografia

– Cangi Giovanni, Manuale del recupero strutturale antisismico, Roma, DEI Tipografia del Genio Civile, 2012.

– Manuale delle murature storiche. Analisi e valutazione del comportamento strutturale, volume I, a cura di Chiara Donà, Roma, DEI Tipografia del Genio Civile, 2011.

Link utili

Linee guida Mibac per il restauro e miglioramento sismico di edifici storici