Cemento armato: interventi locali su edifici esistenti

Il cemento armato è elemento centrale del patrimonio edilizio italiano. Secondo l’ultimo censimento ISTAT del 2020, in Italia esistono 12,2 milioni di edifici residenziali. Di questi, circa il 50% sono stati costruiti prima del 1974, anno di entrata in vigore dei primi regolamenti antisismici.

La produzione media annua di costruzioni residenziali in Italia è passata da quasi 200mila edifici all’anno negli anni ’60 e ’70 dovuto al boom economico post-guerra mondiale, a meno di 29.000 nuove costruzioni tra 2001 e 2018. Proprio questo boom ha portato ad uno standard di costruzione nel nostro paese, prediligendo il calcestruzzo come materiale e realizzando edifici a telaio composti da travi e pilastri.

Dagli anni ’70 ad oggi: le prestazioni del cemento armato

Ancora oggi gran parte dei centri abitati e delle periferie sono pieni di palazzi, palazzine e condomini costruiti con cemento armato e con questa tecnologia. Su di esse si è però abbattuto un duplice problema. Il primo è stata la fiducia nelle prestazioni di durabilità del calcestruzzo, unito alla sempre presente speculazione, che ha portato ad una scarsa manutenzione di questi edifici, sui quali oggi sono ben visibili i segni del deterioramento. Il secondo problema è quello sismico.

L’Italia in questi ultimi decenni si è scoperta ancora più sismica, con un continuo aggiornamento delle mappe di pericolosità, mostrando la vulnerabilità di edifici la maggior parte delle volte progettati per resistere ai soli carichi verticali.

Negli ultimi anni intervenire su questi edifici tramite interventi di miglioramento o adeguamento è quindi diventato necessario per preservare l’incolumità degli abitanti e per ridare nuova vita a strutture degradate o danneggiate.

Criteri e tipi di intervento sugli edifici esistenti

La scelta del tipo, della tecnica, dell’entità e dell’urgenza dell’intervento deve mirare prioritariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione. I principali aspetti che devono essere valutati e curati, secondo il § 8.7.4 NTC18, sono i seguenti:

- riparazione di eventuali danni presenti;

- riduzioni delle carenze dovute ad errori grossolani;

- miglioramento della capacità deformativa, ovvero della duttilità, dei singoli elementi;

- riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte irregolarità degli edifici in termini di massa, resistenza e/o rigidezza;

- riduzione delle masse;

- riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti;

- incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile riduzione della duttilità globale per effetto di rinforzi locali;

- miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali, alla struttura e tra loro;

Per le strutture in c.a. si prenderanno in considerazione, valutandone l’eventuale necessità e l’efficacia, anche le tipologie di intervento o loro combinazioni:

- rinforzo di tutti o parte degli elementi;

- aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti in c.a., controventi in acciaio, etc.;

- eliminazione di eventuali meccanismi “di piano”;

- introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero all’azione sismica di progetto;

- eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali.

Interventi locali, cosa sono

Definiti quali sono i criteri da valutare, le tipologie di intervento sugli edifici esistenti si dividono in due macrocategorie: gli interventi locali e gli interventi globali.

Secondo il §8.4.1 NTC18 gli interventi locali riguardano singole parti e/o elementi della struttura e non devono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione. Gli interventi locali sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;

- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;

- impedire meccanismi di collasso locale;

- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

Gli interventi locali hanno il grande vantaggio di essere più economicamente convenienti rispetto agli interventi globali nel caso in cui il numero di elementi che necessitano di un aumento di resistenza o di una riparazione non sia eccessivo. Essi riguardano principalmente travi e pilastri in c.a. ma anche nodi strutturali. Ne esistono di diversi tipi, dai meno impattanti ai più impattanti. Nel seguito ci si soffermerà sugli interventi locali più diffusi per quanto riguarda gli edifici a telaio in cemento armato, descrivendo fasi di lavorazioni e implicazioni teoriche per poi concludere con un confronto generale includendo costi e impatti.

Interventi di riparazione

Il degrado più evidente nelle strutture in c.a. è quello riguardante la mancanza del copriferro.

La penetrazione all’interno delle strutture di acqua, aria e umidità comporta l’ossidazione delle barre di armatura, che aumentano il proprio volume e fessurano il calcestruzzo, portando poi all’espulsione del copriferro.

Le armature così non sono più protette da un adeguato spessore di calcestruzzo e le sue caratteristiche meccaniche sono compromesse.

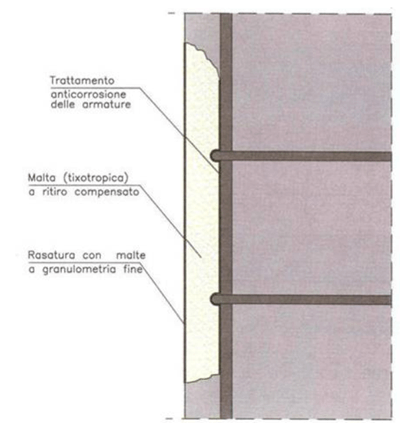

Uno degli interventi più semplici è immediati è il ripristino del copriferro con annesso trattamento delle armature. Come prima cosa è necessario preparare il supporto, demolendo il calcestruzzo ammalorato e scoprendo tutti i ferri da trattare e ripulendoli dalla ruggine.

Successivamente si applica sulle barre di armatura della malta cementizia anticorrosione, generalmente due mani a distanza di poche ore.

Di seguito si esegue il ripristino del copriferro mediante applicazione, a cazzuola o a spruzzo, di malta a ritiro compensato e fibrorinfozata. Infine, si conclude l’intervento con rasatura tramite malta a granulometria fine e successiva tinteggiatura. Il risultato è quello di un elemento ripristinato senza aumento di sezione. Si tratta quindi di un intervento a protezione delle barre di armatura e che non migliora le caratteristiche meccaniche dell’elemento.

Incamiciatura in cemento armato

Il primo intervento locale che ha benefici sulla resistenza dell’elemento è quello dell’incamiciatura in cemento armato. È una tecnica che, applicata ai pilastri, alle travi e alle pareti permette di conseguire i seguenti obiettivi:

- incremento della capacità portante verticale, dovuto all’effetto di confinamento dell’elemento esistente;

- incremento della resistenza a flessione e a taglio, dovuto all’inserimento di nuova armatura longitudinale e di staffe;

- aumento della capacità deformativa e quindi della duttilità dovuto al maggior confinamento della sezione.

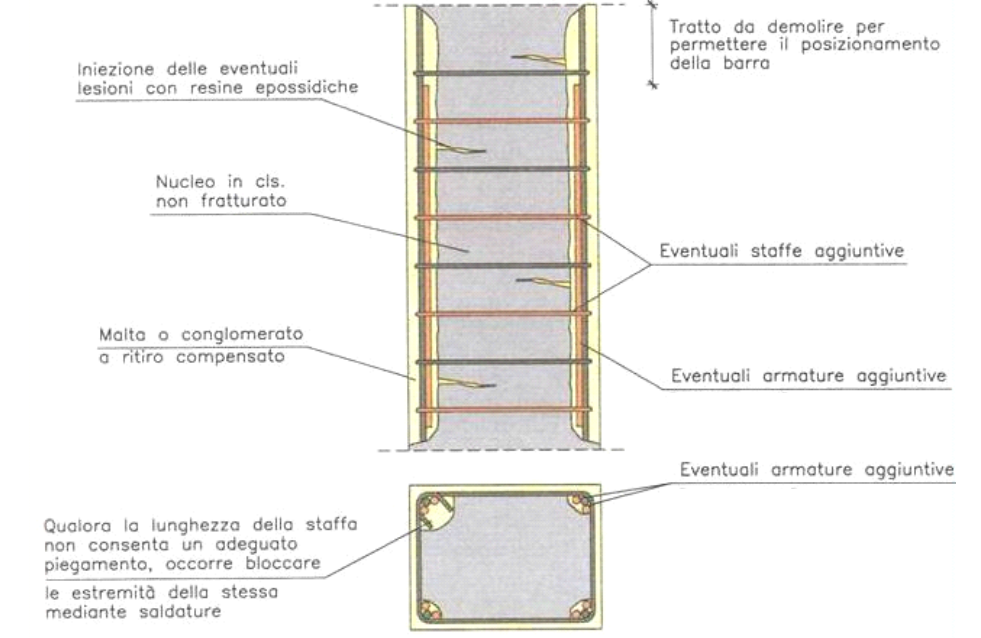

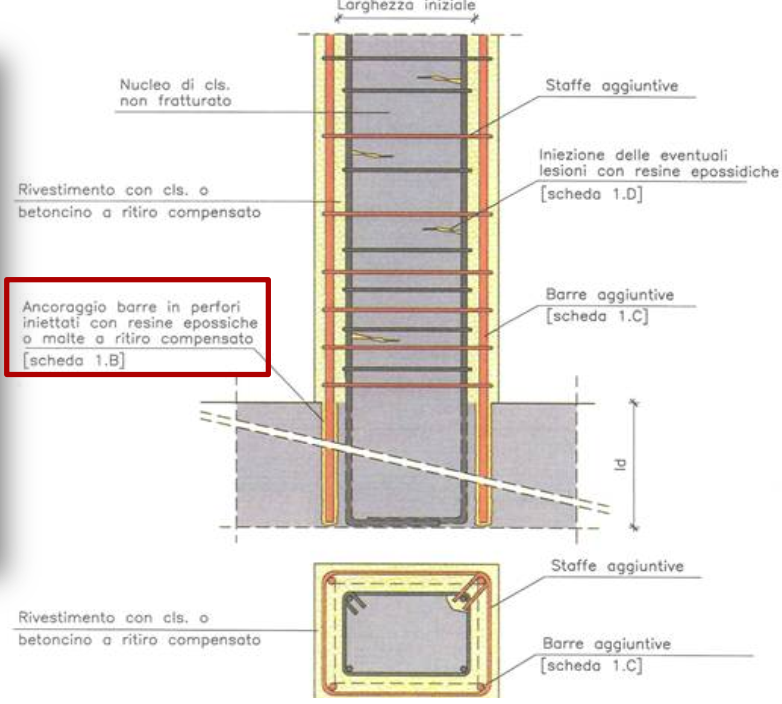

L’incamiciatura in c.a. è realizzata tramite l’aumento delle dimensioni originali della sezione con l’aggiunta di armature longitudinali e staffe e può essere totale, se il ringrosso avviene su tutti i lati dell’elemento, o parziale se avviene solamente su alcuni lati. Dopo aver eliminato il copriferro dall’elemento esistente, l’incamiciatura avviene avvolgendo l’elemento con una gabbia di armatura composta da ferri longitudinali e staffe e completato con un nuovo getto di calcestruzzo. Affinché il pilastro lavori con la sezione ringrossata sono necessarie alcune accortezze:

- per garantire il comportamento flessionale, le barre longitudinali devono essere opportunamente ancorate sia al piede che in testa all’elemento esistente tramite la realizzazione di forature negli elementi strutturali adiacenti per una profondità di ancoraggio tale da poter sviluppare una tensione di aderenza efficace. L’ancoraggio della barra avviene tramite l’iniezione di resina epossidica o malte a ritiro compensato.

- il comportamento monolitico tra pilastro esistente e ringrosso è garantito dall’aderenza all’interfaccia tra il nuovo calcestruzzo e l’esistente. Per non fare affidamento al solo effetto di attrito tra i due materiali, è opportuno inserire connettori o spinotti che attraversano l’interfaccia e collegano tramite saldature le barre longitudinali nuove e quelle esistenti.

- è necessario eseguire la chiusura delle staffe in maniera opportuna, ovvero con un angolo di 135°. Molto spesso è difficile eseguirla su un elemento esistente, per questo una soluzione è quella di saldare per sovrapposizione lungo un lato.

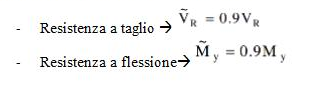

Per quanto riguarda il calcolo degli elementi incamiciati in c.a. si può fare riferimento al §C 8.7.4.2.1. I valori della capacità da adottare nelle verifiche sono quelli calcolati con riferimento alla intera sezione incamiciata secondo opportune ipotesi semplificative:

Incamiciatura in acciaio

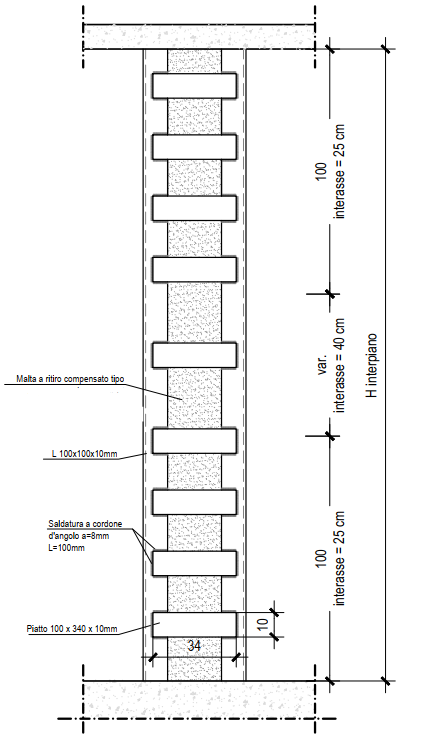

L’incamiciatura in acciaio è simile a quella in c.a. e consiste nell’applicare angolari in acciaio in corrispondenza degli spigoli dell’elemento esistente mediante malta strutturale o resina epossidica.

Successivamente gli angolari si collegano tra di loro saldando a passo regolare piatti in acciaio chiamati calastrelli.

L’incamiciatura in acciaio permette di conseguire i seguenti obiettivi:

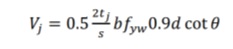

- incremento della resistenza a taglio. Il contributo della camicia alla capacità in termini di resistenza a taglio può essere considerato aggiuntivo alla resistenza preesistente purché la camicia rimanga interamente in campo elastico. Se la tensione nella camicia è limitata al 50% del valore di snervamento l’espressione della resistenza a taglio aggiuntiva Vj offerta dalla camicia vale:

Dove d, tj, b e s sono rispettivamente l’altezza utile della sezione trasversale dell’elemento incamiciato, lo spessore, la larghezza e interasse delle bande (b/s=1 nel caso di camicie continue), e fyw è la resistenza di calcolo a snervamento dell’acciaio, ϑ è l’inclinazione delle fessure per taglio.

- Aumento della capacità deformativa;

- Miglioramento dell’efficienza delle giunzioni;

Da ricordare anche l’aumento della capacità portante verticale per effetto del confinamento, valutabile sempre secondo il §C8.7.4.2.1. Un suggerimento importante per aumentare l’effetto di confinamento è quello di riscaldare i calastrelli prima di saldarli agli angolari: in questa maniera durante il raffreddamento questi applicheranno un confinamento attivo molto efficace.

Con l’incamiciatura in acciaio in generale non è contemplato un aumento di resistenza a flessione dell’elemento in quanto il dettaglio costruttivo potrebbe non essere realizzato correttamente. Alcuni limiti di questa tecnica possono essere superati tramite il sistema CAM.

Sistema CAM e relazione con il cemento armato

Il sistema CAM, acronimo di Cucitura Attiva dei Manufatti, è composto da 4 angolari in acciaio avvolti da nastri in acciaio inox ad alta resistenza che vengono posti in opera con un apposito macchinario in grado di fornire ai nastri una pre-trazione e indurre quindi uno stato di confinamento all’elemento.

Il sistema CAM consente di ottenere in maniera selettiva gli obiettivi da porre in opera tramite opportuni dettagli costruttivi:

- aumento della resistenza a taglio, ottenibile cerchiando l’elemento tramite i nastri pretesi che si comportano quindi come staffe aggiuntive;

- aumento della resistenza a pressoflessione, ottenibile collegando gli angolari tra più livelli ad esempio saldando barre aggiuntive;

- aumento del confinamento;

- aumento della resistenza del nodo trave-pilastro tramite l’applicazione di piatti metallici saldati sugli angolari tra diversi livelli.

Il procedimento per l’installazione del sistema CAM è il seguente:

- rimozione dell’intonaco e del calcestruzzo ammalorato e possibile trattamento delle barre esistenti e ripristino del c.a.;

- realizzazione dei fori per l’inserimento dei nastri;

- posizionamento degli angolari e delle piastre in acciaio zincato;

- inserimento e tesatura dei nastri metallici in acciaio zincato.

Rinforzi del cemento armato con FRP

Entrati nel settore delle costruzioni da circa due decadi, i rinforzi di elementi strutturali con FRP producono gli stessi benefici elencati precedentemente ma sfruttando materiali completamente diversi. Gli FRP (Fiber Reinforced Polymers) sono materiali compositi costituiti da matrici polimeriche e normalmente da fibre lunghe continue di carbonio o vetro.

Rispetto ai classici materiali da costruzione sono estremamente leggeri, presentano elevate proprietà meccaniche e non subiscono la corrosione.

Dal punto di vista meccanico mostrano un comportamento prevalentemente elastico lineare fino al collasso. Gli FRP vengono applicati sull’elemento esistente tramite resine epossidiche che consentono l’adesione con il calcestruzzo.

La versatilità, il basso peso e il facile maneggiamento rendono questo materiale perfetto per il rinforzo strutturale di elementi in cemento armato. Tramite il loro uso è possibile raggiungere i seguenti obiettivi:

- aumento della resistenza a taglio di travi e pilastri mediante l’applicazione di fasce con le fibre disposte secondo la direzione delle staffe. Il rinforzo può essere valutato considerando i contributi del calcestruzzo e dell’eventuale armatura trasversale metallica presente, secondo la relazione:

dove 𝑉𝑅𝑑,𝑠 e 𝑉𝑅𝑑,𝑓 sono la capacità a taglio-trazione dell’armatura trasversale di acciaio e quella del sistema di rinforzo FRP, mentre 𝑉𝑅𝑑,𝑐 è la capacità a taglio-compressione del calcestruzzo.

- aumento della resistenza a flessione mediante applicazione nelle parti terminali di travi e pilastri di fasce con fibre disposte secondo la direzione delle barre longitudinali ed opportunamente ancorate;

- aumento della duttilità nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con fibre continue disposte lungo il perimetro;

- -miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione sempre mediante fasciatura con fibre continue disposte lungo il perimetro.

Per il progetto degli elementi rinforzati con FRP si può fare riferimento alle CNR DT 204, CNR DT 215 e alle ACI 440 che definiscono formule di progetto per il calcolo di questi rinforzi.

Seppur i rinforzi con FRP presentino diversi vantaggi, sono da citare tre svantaggi da non sottovalutare:

- adesione: la non perfetta aderenza alla superficie dove l’FRP viene applicato può causare un collasso di tipo fragile;

- durabilità: l’evoluzione delle caratteristiche dell’FRP nel tempo non è ancora ben nota, dato l’utilizzo relativamente recente di tale tecnica.

- costo: al momento i costi sono ancora molto elevati.

Antiribaltamento delle tamponature

Negli edifici a telaio in cemento armato le tamponature sono elementi secondari e l’azione sismica può comportarne il ribaltamento fuori dal piano.

Secondo le NTC18, le principali verifiche da eseguire per garantire il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme riguardano il comportamento per azioni dirette ortogonalmente al piano delle pareti stesse.

Al §7.3.6. delle NTC18 si richiede che per tutti gli elementi strutturali primari e secondari, gli elementi non strutturali e gli impianti sia verificato che il valore di ciascuna domanda di progetto, per ciascuno degli stati limite richiesti, sia inferiore al corrispondente valore della capacità di progetto. La verifica delle tamponature (NS) deve essere effettuata in termini di stabilità (STA) allo Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita (SLV).

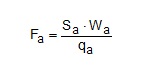

I meccanismi di collasso che si possono instaurare nei pannelli di tamponatura dipendono dalle condizioni di aderenza e di vincolo con le maglie del telaio. In generale la tamponatura viene schematizzata con vincoli di tipo cerniera agli estremi soggetta ad una forza statica proporzionale al peso dell’elemento e all’accelerazione che l’elemento subisce allo SLV.

- Fa è la forza sismica orizzontale distribuita o agente nel centro di massa dell’elemento;

- Sa è l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l’elemento subisce durante il sisma allo stato limite di Salvaguardia della Vita;

- Wa è il peso dell’elemento;

- Qa è il fattore di comportamento dell’elemento.

Per evitare il ribaltamento delle tamponature è possibile intervenire applicando una rete biassiale in fibra di vetro o di basalto. L’intervento può essere eseguito come segue:

- rimozione dell’intonaco esterno esistente e dell’eventuale strato di coibentazione;

- esecuzione di perfori (di diametro variabile, profondità maggiore di 200 mm e interasse di almeno 2 fori al metro) nelle travi sovrastanti e sottostanti il pannello di tamponatura interessato dall’intervento, con inclinazione di circa 30° rispetto alla verticale. Le perforazioni dovranno essere precedute dall’identificazione mediante pacometro della posizione delle armature longitudinali e delle staffe nella trave;

- applicazione di un primo strato di malta fibrorinforzata ad alta duttilità;

- applicazione della rete bidirezionale con sovrapposizione degli strati consecutivi di rete per almeno 25-30 cm;

- fissaggio chimico con resina di connettori nei perfori eseguiti in precedenza, previa rimozione dei segnalini e delle polveri e dei materiali incoerenti dai fori;

- applicazione del secondo strato di malta fibrorinforzata ad alta duttilità in modo da impregnare completamente la rete di rinforzo, quando il primo strato è ancora fresco;

- realizzazione del nuovo strato di intonaco e della finitura superficiale

Confronto di prestazioni, impatto e costi per il cemento armato

Tutti gli interventi locali indicati, a meno dell’incamiciatura in acciaio, consentono di ottenere un rinforzo a taglio, flessione, confinamento e duttilità dell’elemento esistente. A parità quindi di prestazione raggiunta, gioca un ruolo fondamentale la facilità o meno di realizzazione dell’intervento e il costo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’incamiciatura in ca rappresenta un intervento relativamente semplice da realizzare poiché non ha bisogno di mano d’opera specializzata.

È però una tecnica molto invasiva sull’esistente e può avere effetti importanti sul comportamento globale della struttura.

Anche l’incamiciatura in acciaio ha nella facilità di realizzazione un punto a suo favore, ma i limitati benefici non lo rendono una tecnica molto appetibile.

Quelli che sono gli interventi migliori sul comportamento della struttura sono però anche i più complessi da realizzare. Il metodo CAM e il rinforzo con FRP richiedono una manodopera molto specializzata e la loro realizzazione richiede particolare attenzione.

Sulla carta il rinforzo con FRP rappresenta la scelta migliore grazie al suo basso impatto sull’esistente e quando il costo non è un criterio predominante è certamente la soluzione più adeguata.

Il costo del rinforzo con FRP può andare dai 200 ai 500 euro/mq per il primo strato in funzione della classe di resistenza del composito e dai 100 ai 400 euro/mq per ogni strato successivo al primo. Prezzo variabile in funzione del tipo di rinforzo e del prezziario di riferimento.

L’incamiciatura in ca rappresenta certamente l’intervento più economico tra quelli elencati, con il prezzo che è paragonabile a quello per la realizzazione di un pilastro nuovo.

Anche il costo del sistema CAM è in genere elevato a causa dei profili di acciaio, ma variabile in funzione del numero e dei piatti da utilizzare.