Metodi di consolidamento premoderni: tiranti e catene

Nella prima parte della “trilogia” sui metodi di consolidamento premoderni sono state analizzate le caratteristiche, i modi d’uso e le “regole dell’arte” per la costruzione di speroni e contrafforti.

In questo secondo articolo ci occuperemo invece di un altro metodo di consolidamento tradizionale, le catene con capochiave – spesso utilizzate in combinazione proprio con gli speroni e i contrafforti.

Ambiti di applicazione di tiranti e catene

Come dice anche il loro nome, la funzione fondamentale dei tiranti è quella di opporsi – attraverso uno sforzo di trazione – alle forze orizzontali che tendono ad “aprire” gli edifici verso l’esterno.

I loro ambiti di applicazione sono dunque due: il primo, in condizioni statiche (cioè quando l’edificio è sottoposto ai comuni carichi di esercizio, prevalentemente verticali) per il contenimento delle spinte orizzontali di archi e volte; e il secondo, in condizioni sismiche (cioè durante un terremoto) per contrastare il ribaltamento di facciata e il cinematismo di collasso per flessione verticale. Anzi, quest’ultimo fenomeno si verifica proprio quando, in seguito a un consolidamento inappropriato, si prevede un vincolo (normalmente un cordolo sommitale) in corrispondenza della linea di gronda di una facciata, tralasciando i necessari vincoli aggiuntivi nei piani intermedi.

Tuttavia, per essere efficace la catena dev’essere formata da un materiale con un’ottima resistenza a trazione: ferro battuto (Fig. 1) o – assai più raramente e negli edifici più poveri – legno (Fig. 2).

Uso di tiranti e catene per il contenimento delle spinte orizzontali di archi e volte

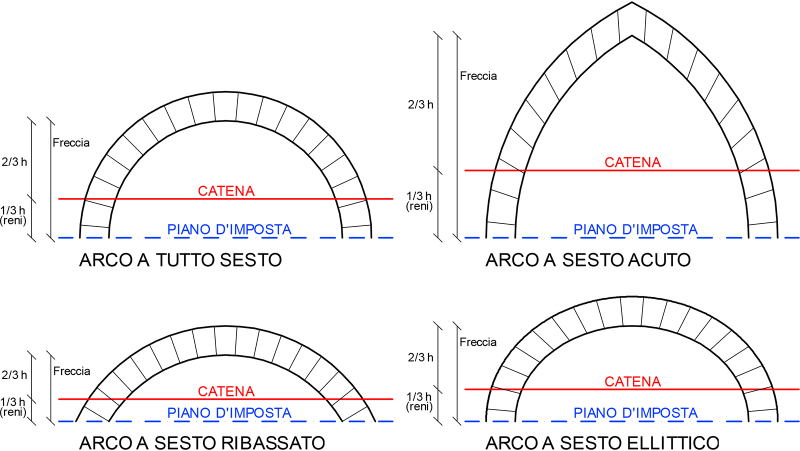

L’uso delle catene per il contenimento delle spinte orizzontali delle volte è ben noto e tuttora molto comune: per essere efficace la catena va però posizionata alle reni, cioè a circa 1/3 dell’altezza complessiva, detta “freccia” o “monta” partendo dall’imposta (Fig. 3).

In sua assenza, e in mancanza di altri sistemi di contrasto ugualmente efficaci (tra cui ad esempio la presenza di contrafforti sui piedritti o di strutture adiacenti che trasmettono una spinta orizzontale uguale e contraria), nell’arco o nella volta si creano dei dissesti caratteristici.

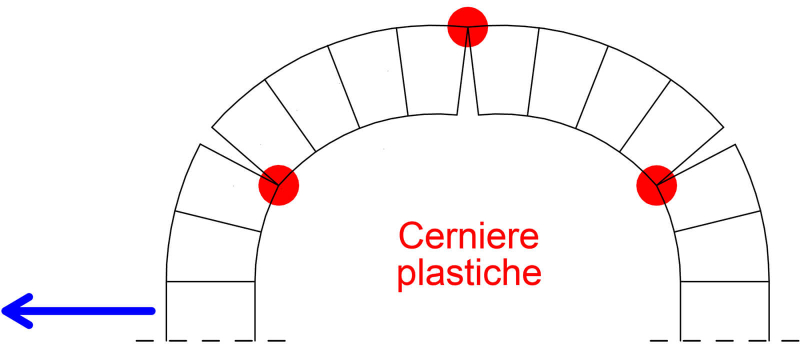

Uno dei più comuni – come descritto in questo approfondimento – è il dissesto a flessione per allontanamento delle imposte, che si concretizza con la formazione di tre cerniere plastiche (evidenziate nella Fig. 4 dai cerchietti rossi) e altrettante lesioni: una all’intradosso della chiave (Fig. 5) e due, meno visibili, all’estradosso delle reni.

Uso di tiranti e catene per il contenimento dei cinematismi di collasso fuori piano

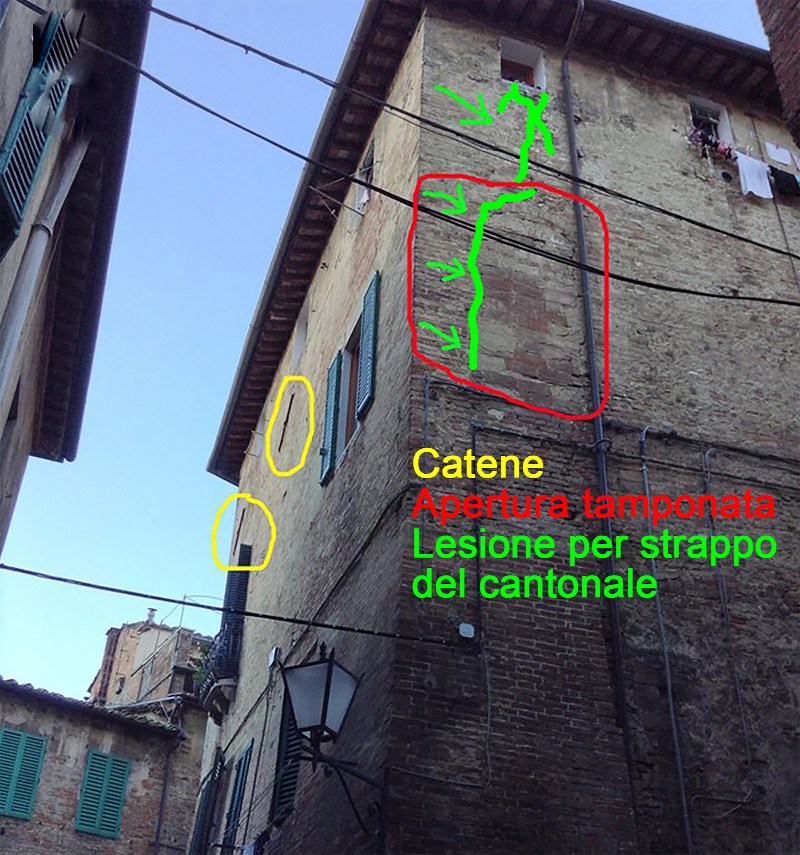

Un’altra applicazione fondamentale delle catene riguarda il contrasto dei cinematismi di collasso per ribaltamento di facciata e/o flessione verticale. In tali casi, l’efficacia dei tiranti aumenta notevolmente con l’uso combinato di speroni al piano terra: nella Fig. 6 si nota un esempio molto significativo.

L’edificio, nel centro storico di Siena, si caratterizza per una muratura scadente di mattoni e materiale eterogeneo probabilmente di reimpiego: la vicinanza delle aperture – di cui una (Fig. 6 – cerchio rosso) rimaneggiata almeno due volte e successivamente tamponata – ha innescato il ribaltamento con strappo dei cantonali. La lesione, a taglio diagonale (Fig. 6 – linea verde), non è stata risarcita, ma il cinematismo è stato contenuto grazie alla costruzione di uno sperone ai piani bassi e all’inserimento di catene (Fig. 6 – cerchi gialli).

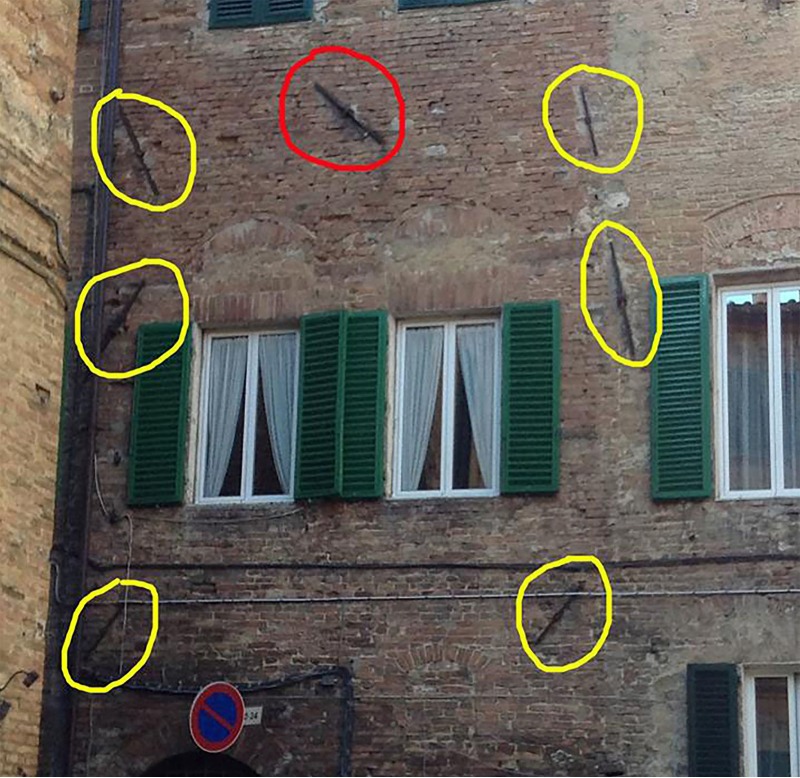

Ovviamente la disposizione delle catene delle catene non è mai casuale, ma segue due criteri ben precisi, chiaramente riconoscibili nella Fig. 7: le catene vicino ai cantonali oppure agli estremi di una facciata (cerchi gialli) rendono infatti solidali le pareti non ammorsate adeguatamente, ostacolandone il ribaltamento e ripartendo le sollecitazioni sismiche tra i fronti dell’edificio; mentre quelle in corrispondenza dei solai (cerchi rossi) ancorano le travi maestre alle murature, impedendone lo sfilamento (con conseguente crollo dell’intero solaio) e trasformandole in tiranti/puntoni che sincronizzano le oscillazione delle due pareti opposte. Quest’operazione, molto efficace, è detta “impalettamento”.

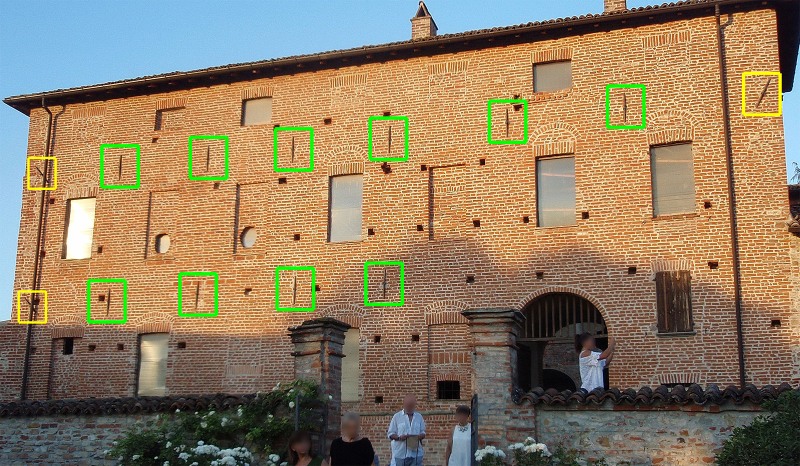

Le stesse regole sono state applicate anche al Castello di Seminò in provincia di Piacenza (Fig. 8), in cui si distinguono molto bene due serie di catene (evidenziate dai quadrati verdi) in corrispondenza delle travi mastre dei solai. Altre catene, una o due su ciascun lato (evidenziate dai quadrati gialli), sono invece assai vicine ai cantonali.

A quest’ultimo caso appartengono infine le catene in corrispondenza del cantonale di questa casa (Fig. 9) nel centro storico di Rende (Cosenza).

Elementi costitutivi di una catena

A prescindere dal suo scopo, la catena risulta sempre formata da due elementi fondamentale: la catena propriamente detta e un robusto ancoraggio esterno (detto capochiave) per impedirne lo sfilamento a seguito di uno sforzo improvviso di trazione.

Infatti, anche se normalmente le catene vanno soggette a una trazione modesta, quando il fuori piombo di una muratura si aggrava sensibilmente per una scossa di terremoto o un assestamento del terreno, le sollecitazioni aumentano di conseguenza: può dunque accadere che il capochiave si pieghi inarcandosi vistosamente, penetrando nella muratura e sollevandosi parzialmente (Fig. 10).

In questi casi sia la catena che il capochiave, pur dovendo essere sostituiti, hanno compiuto egregiamente il proprio lavoro.

Invece, per “impalettare” l’orditura principale di un solaio si inchiodavano due piattine metalliche sui lati della testa di ogni trave, e – dopo averle riunite e portate all’esterno della muratura – le si bloccava con un paletto.

Tecnica costruttiva delle catene storiche

Le catene storiche sono facilmente riconoscibili per la loro sezione quadrata o rettangolare (Figg. 11 e 12).

Inoltre, i tiranti più lunghi erano formati da più segmenti giuntati in vari modi. Uno dei più efficaci, ma anche complesso (e perciò costoso) da realizzare, deriva dall’incastro a mezzo legno diffuso nella carpenteria lignea, in particolare per la costruzione delle catene delle capriate di maggior luce: ne vediamo un ottimo esempio nelle catene settecentesche della Chiesa Madre di Rende (Figg. 1 e 11), tutt’ora efficienti.

Ciascun segmento ha un rigonfiamento sagomato ad L alle estremità, che – accostato a un analogo rigonfiamento sul segmento opposto – forma una giunzione bloccata da due, quattro o perfino sei reggette di metallo piegate, ribattute e fissate da chiodini. L’aderenza delle reggette è stata migliorata ulteriormente con l’inserimento di piccoli cunei di contrasto (Fig. 11).

Un altro tipo di unione, più diffusa e tecnicamente semplice da realizzare, è il giunto a forchetta, di cui vediamo un esempio in uno degli arconi della cella campanaria della Torre del Mangia di Siena (Fig. 12).

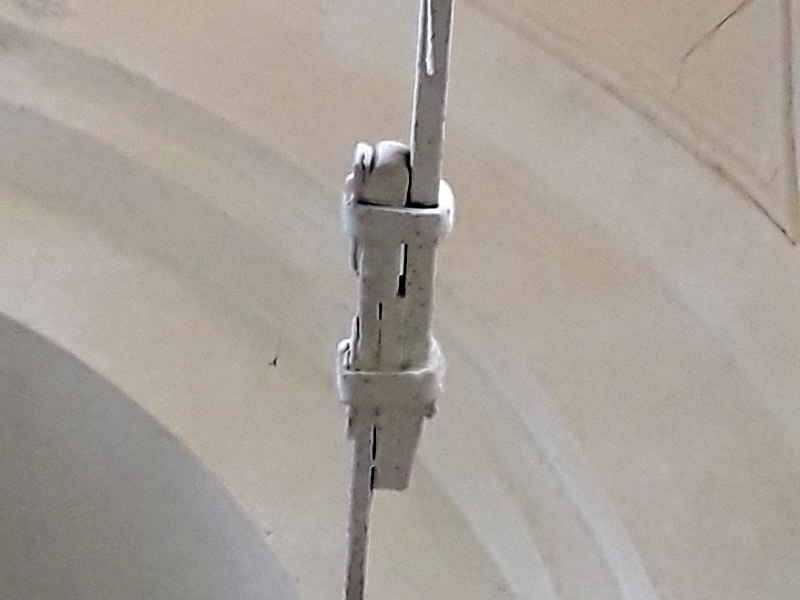

Anche in questo caso la catena è a sezione quadrata; ma le due estremità presentano rispettivamente un occhiello (del tutto identico a quello usato anche per l’inserimento dei capichiave a paletto) e due rebbi simili appunto a quelli di una forchetta, a loro volta dotati di un occhiello. Per unire i segmenti della catena gli occhielli venivano quindi allineati e poi bloccati saldamente con l’infissione di uno, due o – come in questo caso – tre cavicchi (Fig. 12), chiodi o cunei di metallo inseriti nei due versi contrapposti, cioè dall’alto verso il basso e viceversa.

Se però i carichi di trazione erano modesti (come avviene ad esempio negli archi e volte dei porticati) le catene consistevano di semplici piattine in ferro battuto.

I vantaggi rispetto alle catene più spesse riguardavano essenzialmente una maggior facilità di forgiatura e montaggio, e perciò un costo nettamente inferiore.

Tali catene potevano essere formate da un solo pezzo, oppure da due segmenti uniti da rudimentali tenditori simili a quello della Fig. 13, visibile in un portico nel centro di Modena.

Si tratta di una piastrina di ferro con due rebbi a ciascuna estremità, a loro volta muniti di un occhiello, in cui è stato inserito un chiodo tronco-conico per formare una sorta di asola. Le due piattine sono state quindi infilate all’interno di questa, messe in trazione, ripiegate e infine bloccate da un anello o una reggetta ribattuta da chiodini: se ben eseguita, questa giunzione è decisamente efficace, sebbene ormai sostituita dai moderni tenditori a vite.

Tuttavia, in alcuni casi le catene presentano veri e propri errori di esecuzione, come si nota in una palazzina nel borgo di Dozza (Bologna): anche se gli archi – a sesto ellittico – creano spinte orizzontali rilevanti, la catena è formata da una piattina in tre pezzi giuntati (Fig. 14 – cerchi rossi).

Il motivo di questa scelta sembra puramente economico, perché la luce modesta dell’arco avrebbe consentito la realizzazione di un elemento unitario. Uno dei pezzi laterali, molto più corti del segmento centrale, mostra inoltre i fori di precedenti chiodature, e potrebbe perciò trattarsi di un elemento di recupero (come una piattina per “impalettare” la trave maestra di un solaio o la staffa di giunzione tra il monaco e la catena di una capriata) raddrizzato e rilavorato a tale scopo. Anche i giunti non sono eseguiti a regola d’arte, sebbene la catena sia tuttora perfettamente funzionante: l’unione (Fig. 15 – freccia rossa) risulta infatti garantita da un singolo chiodo ribattuto a caldo che, in caso di trazione improvvisa (ad esempio in occasione di una scossa di terremoto) potrebbe facilmente strappare il foro, spezzando la catena.

I capochiave tradizionali a paletto

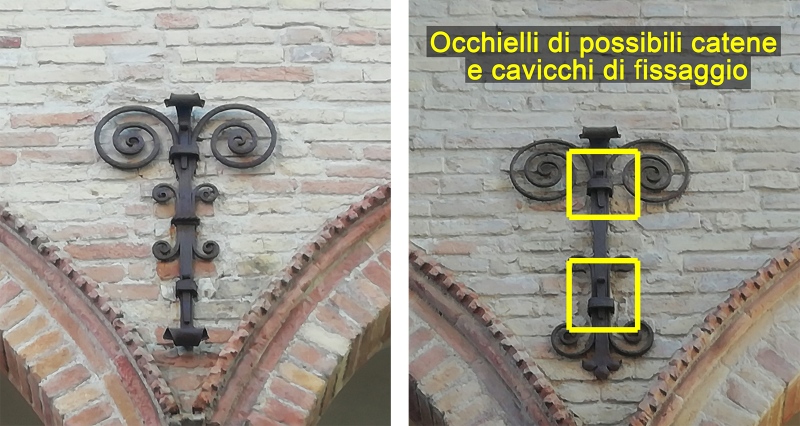

All’esterno tutte le catene sono dotate di un robusto ancoraggio detto capochiave: quelli tradizionali, attestati da vari secoli negli edifici storici e tuttora diffusi negli interventi di miglioramento sismico e restauro strutturale, sono del tipo a paletto. Si tratta di sbarre di ferro battuto con lunghezza variabile (ma normalmente di circa 70-100 cm) a sezione leggermente trapezoidale (Fig. 16), che venivano inserite in occhielli appositamente predisposti a ciascuna estremità della catena. I capochiave erano sistemati verticalmente o secondo un’inclinazione di circa 45°: questa è anzi la disposizione più sicura, perché ripartisce gli sforzi trasmessi alla muratura su una superficie più ampia, ostacolandone lo sfondamento.

Il montaggio avveniva con la tecnica a caldo. Dopo aver praticato i necessari fori nella muratura o nella ghiera dell’arco, si inseriva la catena nella propria posizione, bloccando il primo occhiello con un paletto: normalmente il primo capochiave si riconosce proprio per l’assenza del cavicchio di serraggio. Successivamente i due estremi della catena venivano riscaldati con torce, bracieri o piastre arroventate, per consentirne un certo allungamento. Si inseriva quindi il secondo paletto, che veniva bloccato saldamente con un cuneo, un cavicchio metallico o un secondo paletto leggermente più corto detto “contropaletto”. Raffreddandosi il metallo tornava alla lunghezza originaria, mettendo in trazione la catena.

Ovviamente questo sistema ha il serio svantaggio di non consentire la regolazione della trazione di esercizio della catena, ma può comunque servire quando occorre rimettere in tiro un’antica catena un po’ allentata.

Varianti tipologiche dei capochiave a paletto

Esistono infine alcune varianti tipologiche dei capochiave tradizionali.

In Liguria si usavano ad esempio dei capochiave leggermente diversi (Fig. 17), che univano in un solo pezzo il paletto e il cavicchio di fissaggio. La sbarra, a sezione tronco-conica, presenta infatti una vistosa protuberanza a circa metà, 1/3 o 1/4 della propria lunghezza.

Lo scopo di questo sistema è risparmiare materiale, anche se la forgiatura risultava più laboriosa. Tuttavia questo non costituiva un problema perché nei cantieri storici – contrariamente ad oggi – le spese di approvvigionamento e trasporto del materiale risultavano sensibilmente superiori al costo della manodopera.

In altri casi i capochiave assumevano l’aspetto di veri e propri elementi decorativi di grande pregio estetico: in alcuni edifici ottocenteschi nel centro di Bologna la porzione superiore del paletto risulta ad esempio sagomata come un serpente stilizzato (Fig. 18); mentre nel Palazzo San Michele a Fano (Pesaro) si notano diversi capochiave – alcuni dei quali doppi, cioè destinati al fissaggio due catene (Fig. 19) – con una ricca decorazione di riccioli e spirali.