Metodi di consolidamento premoderni: speroni e contrafforti

Due tra i cinematismi di collasso più pericolosi per l’integrità degli edifici e l’incolumità degli occupanti in caso di terremoto sono il ribaltamento di facciata (semplice o strappo dei cantonali) e la flessione verticale: si tratta in entrambi i casi di meccanismi di danno fuori dal piano, o di I modo.

Vista la loro grande pericolosità, già da vari secoli sono stati messe a punto idonee contromisure: gli speroni e i contrafforti, le catene e gli archetti di sbatacchio. Usati singolarmente o più spesso in combinazione fra di loro, sono metodi di consolidamento molto efficaci e tuttora utilizzati.

In questo articolo – il primo di una vera e propria “trilogia” – vengono analizzate le caratteristiche, i modi d’uso e le “regole dell’arte” per la costruzione di speroni e contrafforti.

Cenni sul ribaltamento e la flessione verticale nelle murature

Per prima cosa, occorre però chiarire cosa si intende per ribaltamento di facciata e flessione verticale, anche se l’argomento è stato approfondito in un articolo specifico.

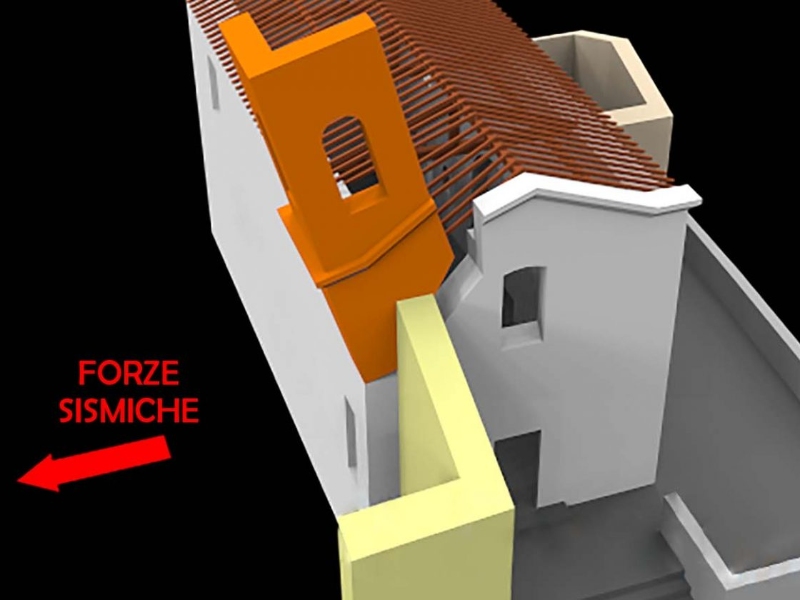

In generale, il ribaltamento semplice di una muratura (Fig. 1) si verifica quando le pareti non risultano ben ammorsate tra di loro o esistono discontinuità come tracce per gli impianti e canne fumarie incassate nella muratura. Riguarda soprattutto i piani alti delle facciate, i muri di cinta e gli elementi sommitali come merli, timpani e campanili a vela. Anche se risulta più comune durante i terremoti, può verificarsi anche in caso di assestamento del terreno di fondazione delle murature costruite su un pendio, o a seguito dell’urto di un mezzo pesante.

Il ribaltamento con strappo dei cantonali (Fig. 2) si verifica invece quando la facciata è ben ammorsata alle due pareti perpendicolari. Coinvolge una porzione di edificio decisamente più ampia, che comprende la facciata vera e propria e due porzioni delle pareti adiacenti, la cui ampiezza dipende dalle caratteristiche costruttive della muratura e dall’eventuale presenza di bucature (anche tamponate), lesioni preesistenti, cambi dello spessore murario o fasi costruttive non contemporanee.

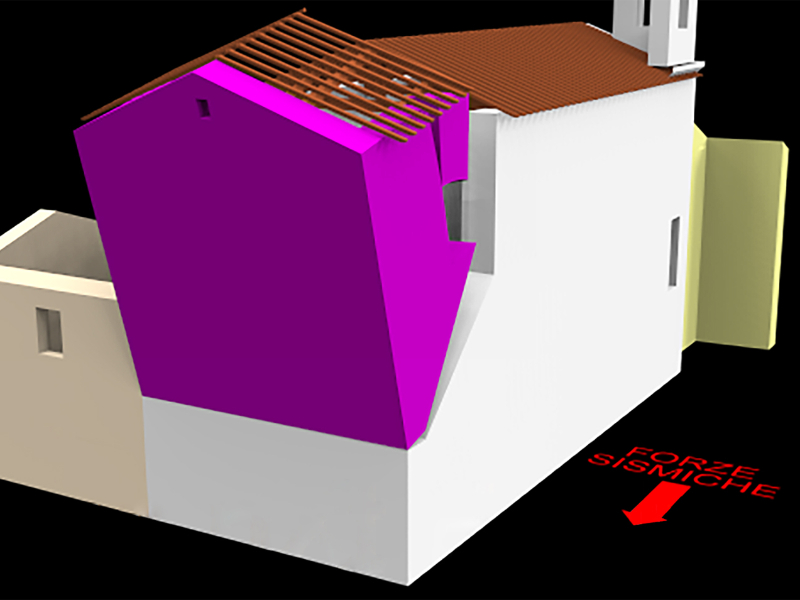

La flessione verticale si verifica infine negli edifici consolidati in modo non corretto: l’errore consiste infatti nel prevedere un vincolo (normalmente costituito da un cordolo sommitale) in corrispondenza della linea di gronda, senza inserire vincoli intermedi ai vari piani, magari in corrispondenza dei solai. È perciò un dissesto poco frequente negli edifici non consolidati, ma riconducibile ugualmente ai meccanismi di collasso fuori dal piano.

Negli edifici multipiano, i dissesti sopra descritti riguardano principalmente i piani superiori.

Il principio di funzionamento di speroni e contrafforti

Il metodo più comune per contrastare il ribaltamento di facciata prevede la costruzione di speroni e contrafforti, costituiti da muri di mattoni (o assai più raramente in bozzetti di pietrame o conci squadrati) in corrispondenza dei piani bassi degli edifici.

La differenza tra questi elementi è molto semplice: gli speroni (Fig. 4) hanno infatti la stessa lunghezza della muratura che sostengono; mentre i contrafforti (Fig. 5) sono discontinui e posti a intervalli generalmente regolari.

Il loro scopo è molto semplice: contenere il fuori-piombo delle pareti e ostacolarne il ribaltamento con l’azione del proprio peso, o più precisamente con la componente orizzontale della forza esercitata sulla muratura. Proprio per massimizzare tale effetto, il profilo esterno ha un caratteristico andamento “a scarpa”, cioè fortemente inclinato: tanto maggiore risulta questa inclinazione, meglio agisce lo sperone. Il loro comportamento statico è dunque molto simile a quello dei puntelli in legno utilizzati per impedire il crollo delle pareti pericolanti, ma – a differenza di questi ultimi – si tratta di elementi definitivi e permanenti.

La logica di funzionamento rimane la stessa anche quando i contrafforti devono sostenere una parete con un forte fuori-piombo: lo si nota molto bene in questo muro di cinta che, dopo aver subito una vistosa rotazione per un cedimento del terreno, è stato letteralmente puntellato con alcuni contrafforti, in questo caso perfettamente verticali (Fig. 6).

Gli speroni, se dotati di un’adeguata fondazione e ben ammorsati con la muratura preesistente, contribuiscono anche a risolvere un dissesto per carichi eccessivi verticali e/o cedimento del terreno: infatti, allargando la superficie di contatto fra quest’ultimo e la muratura, diminuiscono i carichi per centimetro quadrato gravanti su di esso.

Speroni e contrafforti hanno però un grosso limite: per risultare veramente decisivi, la loro altezza dev’essere simile a quella della parete da sostenere. Ciò comporta la necessità di costruire speroni o contrafforti di almeno due o tre piani fuori terra. Se negli edifici isolati l’operazione risulta tutto sommato fattibile, sebbene piuttosto costosa e tecnicamente impegnativa (come si nota ed esempio nel magazzino del sale di Bologna – Fig. 5); la situazione cambia radicalmente nell’edilizia in aggregato, perché le strade molto strette dei centri storici medievali impediscono l’esecuzione di ringrossi murari di spessore rilevante. In questi casi gli speroni tendono quindi ad essere sottili e limitati al solo piano terra (Fig. 7).

In questi casi l’azione di contrasto dei ribaltamenti di facciata viene perciò risolta associando due metodi complementari fra di loro, costituiti rispettivamente dagli speroni al piano terra (Fig. 7) e dalle catene e/o archetti di sbatacchio ai piani superiori: approfondiremo l’argomento nei prossimi articoli.

Inoltre, per ridurne l’impatto estetico sulle facciate, spesso gli speroni venivano raccordati alla muratura preesistente con marcapiani o marcadavanzali modanati, come si nota ad esempio in questo edificio (Fig. 8) nel centro storico di Siena.

Le “regole dell’arte” per la costruzione di speroni e contrafforti

Naturalmente, esistono precise regole per la costruzione di speroni e contrafforti efficaci dal punto di vista statico e sismico.

Per prima cosa, i corsi di mattoni non vengono disposti orizzontalmente come nelle murature comuni, ma perpendicolarmente rispetto alla superficie esterna dell’elemento di rinforzo.

Talvolta si riscontra invece un netto cambio nell’inclinazione, come si nota ad esempio nel magazzino del sale di Bologna. In questo caso infatti i contrafforti, decisamente alti e voluminosi, sono formati da un tratto più basso perfettamente verticale e una porzione più alta con andamento a scarpa (Fig. 9):nel punto di unione, contrassegnato nella Fig. 10 da un quadrato giallo, i corsi dei mattoni diventano più irregolari, cambiando bruscamente direzione e fondendosi tra loro.

Questa soluzione, abbastanza inconsueta, si è resa necessaria per contenere la larghezza dei contrafforti, agevolando il traffico dei carri e il carico-scarico delle merci: l’edificio si trovava infatti nel porto fluviale di Bologna (in seguito completamente abbandonato), e perciò il passaggio doveva risultare comodo e spazioso.

Per essere efficace uno sperone dev’essere però anche ammorsato perfettamente alla muratura preesistente. Se questo non avviene, in caso di terremoto o assestamento del terreno può verificarsi il suo completo distacco. Lo si nota molto bene nella parete laterale di una piccola pieve di Otricoli (Terni) lesionata dal terremoto del 24 agosto 2016, in cui uno sperone di pietrame – privo di qualunque ammorsatura ma unito alla muratura con un semplice giunto di malta – si è distaccato completamente, formando una lesione perfettamente verticale (Fig 11 – linea verde). È una situazione pericolosissima per due motivi: la creazione di un falso senso di sicurezza per la presenza di uno sperone completamente inefficace, e la possibilità che quest’ultimo – durante una scossa di terremoto – possa crollare ferendo le persone vicine e/o danneggiando le auto.

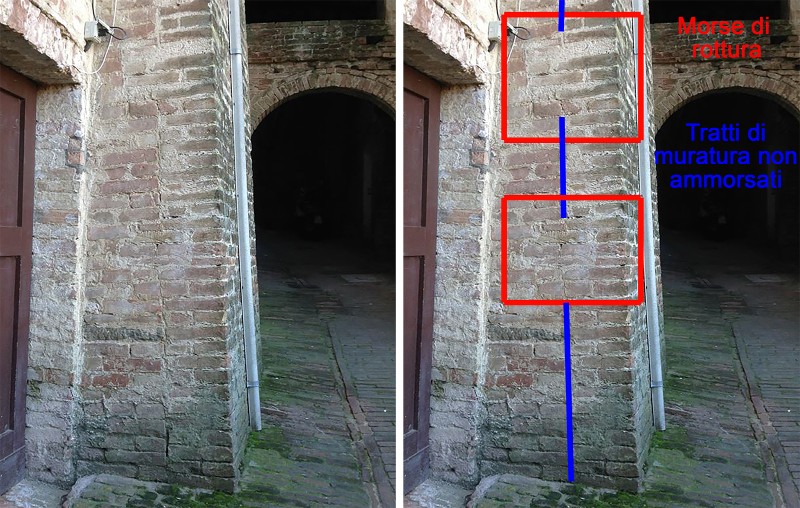

Perciò, dovendo inserire ex novo uno sperone o contrafforte, occorre impostare una nuova fondazione ben ammorsata a quella preesistente: questo particolare risulta fondamentale, perché se la fondazione non viene allargata mettendo in compressione la nuova struttura, lo sperone costituisce un peso aggiunto sbilanciato verso l’esterno (e dunque potenzialmente in grado di aggravare i dissesti già esistenti). L’ammorsamento deve inoltre riguardare l’intera superficie del nuovo elemento, e non solo alcune “morse di rottura”.

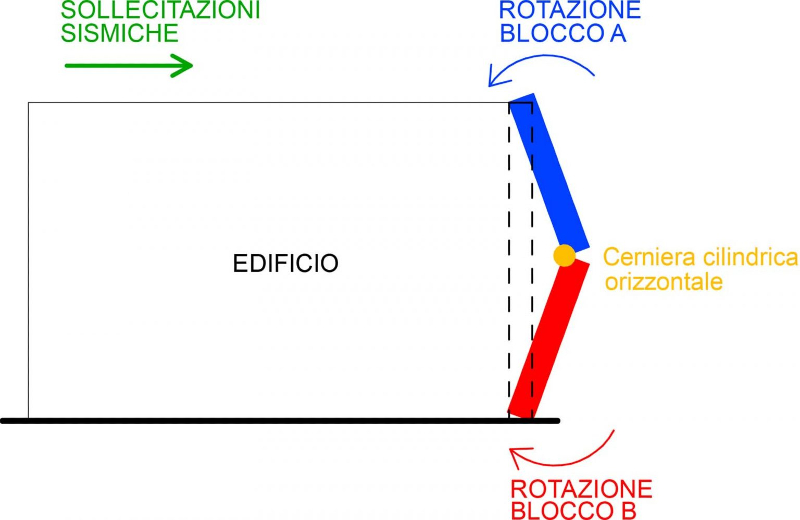

Un errore di questo tipo in passato risultava però abbastanza comune, come si nota ad esempio nella Fig. 12: un contrafforte, evidentemente sottodimensionato, è stato ampliato con l’aggiunta di una seconda parete di mattoni a due teste. Tuttavia l’intervento non è stato eseguito a regola d’arte, perché il secondo contrafforte è stato ancorato con due sole “morse di rottura” (evidenziate dai quadrati rossi) ricavate in breccia nella muratura preesistente, con ampie superfici di contatto (evidenziate dalle linee blu) del tutto prive di ingranamento.

Uso di speroni e contrafforti nel restauro architettonico e strutturale

Prima di concludere, bisogna fare alcune considerazioni metodologiche.

Infatti, poiché la costruzione di uno sperone o un contrafforte è un intervento irreversibile e piuttosto invasivo (sebbene pienamente compatibile con i materiali e le tecniche costruttive tradizionali), e dunque richiede una parziale deroga ai principi del restauro, il suo inserimento dev’essere valutato con prudenza e con accurati studi preliminari. Inoltre, a parità di efficacia – cioè di incremento nella sicurezza statica e sismica – il principio di “minimo intervento” prevede la scelta di presidi di consolidamento più “leggeri” e rimovibili.

Al contrario, gli speroni e i contrafforti già esistenti vanno accuratamente conservati e se necessario restaurati, sia perché costituiscono una testimonianza fondamentale della storia ed evoluzione dell’edificio, sia perché la loro presenza ormai storicizzata ne aumenta la sicurezza statica e sismica.