Compatibilità, reversibilità, riconoscibilità e minimo intervento: analizziamo i quattro principi del restauro

Qualsiasi intervento su un edificio preesistente è frutto della sua epoca, risente dunque profondamente della cultura, delle teorie e delle credenze di quello specifico momento.

Anche il restauro architettonico non fa ovviamente eccezione, perché da quando – circa a metà dell’800 – si è cominciato a riflettere su come preservare e tramandare i “monumenti” del passato, si sono succedute molte teorie del restauro, spesso in contrasto fra di loro. In questo articolo si cercherà perciò di chiarire quali sono i fondamentali principi del restauro architettonico, attualmente condivisi, tenendo però conto che non esistono prescrizioni standard sempre valide, perché ogni situazione, unica e irripetibile, richiede un approccio differente.

L’edificio storico come organismo complesso

Per prima cosa, bisogna infatti sottolineare che non esiste un edificio antico che sia rimasto “intatto” – cioè privo di modifiche, aggiunte e superfetazioni – fino ai giorni nostri.

Questo, perché gli ambienti di vita dell’uomo, oltre a subire eventi traumatici come guerre, alluvioni, incendi e terremoti, sono stati costantemente adattati alle consuetudini, gusti, mode ed esigenze di ciascun periodo.

Un edificio storico è perciò un organismo complesso e pluri-stratificato (Fig. 1), con un grado di complessità strettamente correlato alla sua antichità, soprattutto in seguito al maggior numero di alterazioni subite nel corso della “vita”.

I principi fondamentali del restauro architettonico e le sue parole chiave

Qualunque intervento su un edificio storico – sia esso vincolato o meno come bene culturale ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – richiede perciò una grandissima responsabilità, cautela ed esperienza da parte sia dei progettisti, che degli esecutori materiali delle opere.

Tutti gli interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione, consolidamento e ovviamente restauro, andrebbero perciò condotti nel pieno rispetto di alcune parole chiave fondamentali: compatibilità, reversibilità, riconoscibilità e minimo intervento.

Questi sono attualmente i principi del restauro generalmente condivisi, che tuttavia andrebbero applicati a tutti gli interventi sopra elencati. Qualsiasi errore su un edificio storico risulta infatti molto difficile, se non addirittura impossibile da rimediare, e può comportare la perdita di elementi e testimonianze di notevole importanza storica, artistica e culturale.

Di questo problema era ben conscia anche la scrittrice francese Marguerite Yourcenar, che nel suo romanzo Memorie di Adriano afferma: “Non c’è nulla di più fragile dell’equilibrio dei bei luoghi. Le nostre interpretazioni lasciano intatti persino i testi, essi sopravvivono ai nostri commenti; ma il minimo restauro imprudente (Fig. 2) inflitto alle pietre, una strada asfaltata che contamina un campo dove da secoli l’erba spuntava in pace creano l’irreparabile. La bellezza si allontana; l’autenticità pure”.

Tenendo a ben a mente questo concetto generale, occorre però chiarire cosa si intende esattamente per compatibilità, reversibilità, riconoscibilità e minimo intervento, e soprattutto come e in quali ambiti si applicano concretamente: nei prossimi paragrafi chiariremo proprio questo aspetto.

Il concetto di compatibilità nel restauro architettonico

Il principio più importante è forse quello della compatibilità. Qualunque intervento su un edificio storico dev’essere infatti compatibile con le preesistenze dal punto di vista metodologico, strutturale, chimico e fisico.

L’applicazione di questo principio riguarda infatti tutti i livelli della progettazione ed esecuzione degli interventi. Anzi, a livello generale esso va tenuto in considerazione ancora prima verifica di fattibilità preliminare, soprattutto in caso di recupero e rifunzionalizzazione di un edificio specialistico dismesso o abbandonato.

In questi casi, la prima operazione riguarda infatti la ricerca di una nuova destinazione d’uso per l’edificio preesistente, che dev’essere adattato e ottimizzato nel modo meno invasivo possibile.

Non tutti gli edifici storici a destinazione specialistica sono infatti idonei per qualsiasi uso: un grande ex convento può ad esempio ospitare una scuola, un istituto universitario, un museo, una biblioteca o un ufficio pubblico; mentre una destinazione di tipo residenziale richiederebbe un frazionamento in numerose unità immobiliari indipendenti, che stravolgerebbero l’assetto planimetrico originario, rendendolo irriconoscibile.

Un ex palazzo gentilizio di città può invece riconvertirsi in un condominio o in una struttura ricettiva senza grossi problemi; ma si adatterebbe più difficilmente a una destinazione di tipo pubblico, che normalmente richiede l’installazione di impianti invasivi, come ad esempio gli ascensori per l’abbattimento delle barriere architettoniche interne.

Anche l’inserimento degli impianti dev’essere valutato con attenzione, ad esempio inserendo gli ascensori, i montacarichi e i nuovi servizi igienici in porzioni dell’edificio privi di decorazioni o altri elementi di pregio storico, artistico o documentale (come ad esempio un’antica scala o rampa di accesso) o in nuovi elementi funzionali costruiti appositamente.

Per gli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e di cablaggio dei dati, si possono invece sfruttare le canalizzazioni preesistenti come le vecchie canne fumarie in disuso, le intercapedini dei controsoffitti o gli zoccolini battiscopa.

Un altro tipo fondamentale di compatibilità è quella strutturale, soprattutto negli interventi di consolidamento e miglioramento sismico.

A questo proposito, alcuni terremoti recenti (in particolare quelli dell’Umbria e Marche del 1997, dell’Aquila del 2009 e di Amatrice del 2016) hanno dimostrato ad esempio che l’uso di creare cordoli interpiano e sommitali di cemento armato, o la sostituzione delle orditure lignee di solai e coperture con pesanti solette di questo materiale, è dannosissima per l’integrità degli edifici e l’incolumità degli occupanti (Fig. 5).

Il motivo di questo fatto risiede proprio nella diversità del comportamento strutturale tra i tradizionali orizzontamenti lignei, leggeri ed elastici, e una soletta di calcestruzzo armato, decisamente più rigida e pesante. Lo stesso principio si applica anche alle cappe estradossali delle volte in cemento armato, che negli anni ’70 e ’80 venivano addirittura consigliate dalle normative e nei manuali di consolidamento strutturale.

Negli edifici storici costruiti con materiali e tecniche tradizionali il cemento è però incompatibile anche sotto forma di malta cementizia (Fig. 6), usata in particolare per gli intonaci, le iniezioni con miscele consolidanti, le stuccature e la ristilatura dei giunti di allettamento della copertura.

I motivi sono essenzialmente due:

- l’alto contenuto di sali solubili della malta cementizia, che favorisce la proliferazione di efflorescenze e sub-efflorescenze saline;

- e la sua maggior resistenza e durezza rispetto a un intonaco a calce, che ne rende molto difficoltosa la rimozione senza danni per gli strati sottostanti e in caso di terremoto favorisce l’innesco di lesioni a taglio diagonale.

A quanto sopra fanno ovviamente eccezione gli edifici in cui il cemento armato e/o la malta cementizia sono stati previsti fin dalla costruzione (come avviene ad esempio negli edifici liberty di inizio ‘900 – Fig. 7): in questi casi il loro uso diventa anzi necessario, proprio per una questione di compatibilità.

Il principio di compatibilità dev’essere però rispettato anche durante la vita utile dell’edificio, cioè dopo la conclusione degli interventi di restauro, recupero e manutenzione.

Si tratta di un altro aspetto da non sottovalutare, perché l’uso inadeguato di un elemento strutturale può causarne la distruzione: il crollo di una volta nell’ex convento di Giaccherino (Pistoia) durante una festa di nozze, a cui è dedicato questo articolo, è molto eloquente al riguardo.

I principi del restauro architettonico: il concetto di reversibilità

Un altro principio fondamentale negli interventi di restauro, recupero e consolidamento è quello della reversibilità.

Si tratta però del principio più difficile da rispettare, perché nessun intervento – per quanto rispettoso delle preesistenze – risulta veramente irreversibile, cioè rimovibile senza lasciare alcuna traccia. Infatti, anche un elemento strutturale completamente smontabile richiede normalmente l’esecuzione di fori e ancoraggi: se ci pensiamo, nemmeno appendere un quadro alla parete è un’operazione totalmente reversibile, perché il chiodo lascia un forellino sulla muratura!

Per questi motivi, difficilmente la reversibilità di un’operazione di restauro può essere completa. Occorre dunque cercare il migliore compromesso tra le esigenze della conservazione, l’efficacia degli interventi e la loro reversibilità.

A parità di efficacia, si cerca quindi di privilegiare sistemi di intervento a secco e facilmente smontabili (Fig. 8): alcuni casi ricorrenti prevedono ad esempio l’inserimento di ascensori, scale e soppalchi con strutture di profilati metallici (facilmente smontabili e ancorabili con l’uso di tirafondi che richiedono la sola esecuzione di alcuni fori nelle strutture preesistenti – Fig. 9), la realizzazione di pavimenti galleggianti e controsoffitti in elementi modulari, o infine l’esecuzione di partizioni interne con strutture in cartongesso.

In molti casi il principio della reversibilità va però necessariamente derogato, perché molte operazioni di restauro sono totalmente irreversibili per natura.

Uno degli esempi più ovvi riguarda tutte le rimozioni, asportazioni e puliture, che spesso (come avviene in particolare per la vegetazione infestante, le patine biologiche o le croste nere) sono fondamentali per garantire una corretta conservazione delle superfici.

In altri casi – come avviene soprattutto nel descialbo – l’asportazione di superfetazioni, elementi incongrui o fatiscenti e ridipinture serve invece a garantire una migliore “leggibilità” di un elemento oppure a riscoprire una decorazione nascosta.

Tuttavia, anche molti metodi di consolidamento, sia strutturale (come la ristilatura profonda dei giunti di malta o lo scuci-cuci (Fig. 10), che materico (ad esempio l’impregnazione dei materiali lapidei con silicato di etile) sono difficilmente reversibili.

In questi casi occorre dunque mediare tra le esigenze della conservazione, il principio della compatibilità e l’adozione del metodo ritenuto più efficace nella situazione contingente, cercando il miglior compromesso possibile.

Il concetto di minimo intervento nel restauro architettonico

Il concetto di minimo intervento prevede invece che – a parità di efficacia – venga scelto il materiale, l’elemento o la lavorazione meno invasiva. Si tratta inoltre di un concetto strettamente correlato con i principi di compatibilità e reversibilità, perché normalmente un intervento poco invasivo è anche compatibile e reversibile.

Oltre che a livello di progettazione generale (per cui vale quanto già detto sulle destinazioni d’uso compatibili per ciascun tipo di edificio), questo principio risulta fondamentale soprattutto in due situazioni specifiche: nel consolidamento strutturale e nella reintegrazione delle lacune.

Nel primo caso un intervento poco invasivo tende infatti a non alterare il funzionamento strutturale originario di un certo elemento costruttivo, e dunque – sul lungo periodo – a ostacolare la formazione di dissesti o degradi; mentre nel secondo caso evita la creazione di ricostruzioni posticce o arbitrarie.

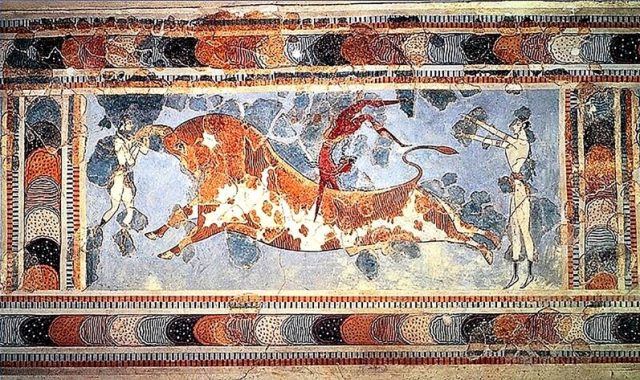

A questo riguardo, un caso famoso di mancata applicazione del principio del minimo intervento è il “restauro” – o meglio la vera e propria ricostruzione – del Palazzo minoico di Cnosso (Fig. 10), con relativa “reintegrazione” (talvolta clamorosamente sbagliata) dei frammenti di affreschi (Fig. 11).

Principi del restauro architettonico: concetto di riconoscibilità

L’ultimo concetto è quello di riconoscibilità, che prevede che qualunque elemento inserito e/o integrazione sia facilmente distinguibile dalla materia originaria.

Si tratta di un aspetto particolarmente delicato, perché il trattamento di lacune e integrazioni è uno degli elementi più appariscenti riconoscibili di un intervento (Fig. 13), mentre una scelta inappropriata può creare dissonanze sgradevoli o addirittura ostacolare la leggibilità di una decorazione.

Anche in questo caso occorre perciò mediare fra tre esigenze opposte, cioè la necessità di garantire una corretta lettura di una superficie, l’estetica dell’intervento e la sua riconoscibilità.

In passato al riguardo non sono mancate soluzioni decisamente radicali, come la ricostruzione delle coperture di alcune domus di Pompei con membrature strutturali di cemento armato a vista, o il restauro del Castelvecchio di Verona, in cui l’architetto Carlo Scarpa ha coraggiosamente inserito “segni” architettonici marcatamente contemporanei (Fig. 14).

Per visionare l’intervento di Carlo Scarpa sul Castelvecchio di Verona, in cui si applica il principio della riconoscibilità in modo radicale e coraggioso, si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Comune di Verona.

Quasi sempre si ricorre però a soluzioni meno radicali, quali ad esempio:

- la sostituzione di una membratura strutturale lignea irrecuperabile con un elemento in legno lamellare o legno massiccio del tipo “segato a quattro fili”;

- la ricostruzione di porzioni di murature crollate in lieve sottosquadro;

- la sostituzione dei conci lapidei gravemente degradati di una muratura con elementi con la stessa forma, dimensioni e litotipo di quelli originali, ma con una lavorazione superficiale differente.

Il trattamento delle lacune risulta invece assai più delicato, perché al riguardo le soluzioni sono molto numerose e variano in base a vari fattori come:

- il tipo di decorazione, perché un motivo seriale modulare (come ad esempio una finta tappezzeria medievale) può essere ricostruito e reintegrato molto meglio di una scena figurativa;

- l’epoca di esecuzione;

- la presenza di documenti (soprattutto dipinti, rilievi, bozzetti e foto d’epoca) sull’aspetto originale di una decorazione;

- l’esperienza, la sensibilità e le scelte progettuali del restauratore;

- le teorie condivise all’epoca di esecuzione dell’intervento.

Per maggiori approfondimenti su questo argomento specifico, si rimanda alla guida Il trattamento delle lacune nelle superfici di architettura.