Pigmenti delle pitture murali storiche: analisi di tecniche e usi

Uno degli aspetti fondamentali per fare chiarezza sulle tecniche di esecuzione dei dipinti parietali, comprese ovviamente le decorazioni di facciata è l’esatta conoscenza dei pigmenti utilizzati, delle loro tecniche di preparazione e degli usi specifici a cui erano destinati.

A tale scopo risulta fondamentale Il libro dell’arte, il più antico manuale di pittura a noi pervenuto integralmente, scritto da Cennino Cennini negli ultimi anni del ‘300.

Le informazioni fornite dal pittore, basate sulla sua esperienza diretta e che hanno trovato un puntuale riscontro nello studio di dipinti effettivamente realizzati, vanno però integrate e confrontate con quanto scritto da altri trattatisti e con i risultati delle osservazioni ravvicinate, prove fisiche e chimiche in occasione degli interventi di restauro.

La presente trattazione, divisa in due articoli che data la vastità della materia non hanno pretese di completezza, è un invito per il lettore ad approfondire questo campo: in questo primo articolo trattiamo dunque la descrizione dei singoli pigmenti, mentre nel prossimo parleremo dei colori composti e delle tecniche di preparazione dei pigmenti.

La classificazione dei pigmenti secondo Cennino Cennini

Cennino dedica alla pittura murale ben 57 capitoli del proprio trattatello, suddivisi in più argomenti. Di questi, 24 contengono la descrizione dei singoli pigmenti, tre le istruzioni per la loro preparazione e i rimanenti la spiegazione dell’affresco oppure alcuni specifici consigli su come dipingere vari soggetti (ad esempio volti umani, panneggi, case ed elementi di paesaggio), ricavare particolari tinte o preparare e conservare gli strumenti di lavoro.

Si inizia con una sommaria classificazione dei colori che – a differenza di quelle attuali basate sulle loro caratteristiche percettive (colori caldi e freddi, primari e complementari) – deriva dalla natura dei pigmenti. L’autore distingue infatti tra:

- i colori “naturali”, cioè disponibili come terre o sostanze che non necessitano di alcuna specifica preparazione, e identificabili, tranne alcune eccezioni, con i pigmenti neri, rossi, gialli e verdi;

- i colori “naturali trattati” (bianco e azzurro), che invece richiedono alcuni particolari trattamenti.

Vengono inoltre descritti altri colori composti, ricavati miscelando più sostanze prima dell’uso oppure dosando opportunamente i colori già pronti.

Di ciascun pigmento vengono generalmente forniti alcuni cenni sull’origine, le tecniche di preparazione, gli usi più indicati e talvolta persino dei consigli per l’acquisto.

I “colori naturali”

Pigmenti neri

Cennino descrive quattro modi per ottenere il nero, ricavato bruciando varie sostanze o estraendo terre colorate già pronte all’uso: una di queste potrebbe essere ad esempio la polvere di grafite ottenuta macinando questo minerale, conosciuto già durante il Medioevo e attualmente utilizzato soprattutto nelle mine dei lapis.

Un altro ottimo pigmento era il cosiddetto nerofumo, cioè la sottilissima fuliggine che si deposita sulle pareti e sugli oggetti in seguito alla combustione di una candela o una lucerna (Foto 1). Si trattava di un pigmento molto economico perché facilmente producibile anche in casa con una ciotola in metallo o ceramica smaltata e una lampada a olio: bastava infatti accendere la lampada e affumicare la ciotola, raccogliendo la polvere di nerofumo in un piattino o su un foglio di carta. Presentava anche il vantaggio di essere già pronto all’uso, senza bisogno di macinazione.

Anche il nero di vite (Foto 2), ottenuto triturando il carbone di legna originato dalla combustione dei tralci di questa pianta, era molto diffuso e apprezzato. Altri pigmenti simili venivano invece ricavati dalla combustione degli scarti della lavorazione dell’avorio (un pigmento noto appunto come nero d’avorio), dai gusci delle mandorle o dai noccioli delle pesche.

Pigmenti rossi

Esistevano numerose varietà anche di pigmenti rossi, generalmente prodotte raffinando varie terre naturali. Una delle più apprezzate era ad esempio la sinopia, utilizzata soprattutto per la realizzazione dei disegni preparatori degli affreschi (oggi noti appunto con questo termine – Foto 3): si trattava di un colore assai versatile, adatto per la realizzazione di affreschi, pitture a calce e tempere su tavola. Il cinabro era invece ritenuto assai pregiato. Ne esistevano due tipi: naturale, ricavato dalla macinazione della cinabrite o rosso di mercurio reperibile ad esempio sul Monte Amiata (Foto 4), e artificiale. Cennino descrive soprattutto quest’ultimo, consigliando di acquistarlo già pronto presso uno speziale di provata serietà, perché dato il suo alto costo veniva spesso adulterato con minio o cocciopesto.

Un altro pigmento “artificiato per alchimia”, cioè di origine artificiale è infatti il minio, tuttora utilizzato come vernice antiruggine per i manufatti in ferro. Risultava però adatto solo per i dipinti a tempera su tavola, perché “se l’adoperi in muro, come vede l’aria subito diventa nero, e perde suo colore”. Anche la lacca era un pigmento artificiale ottenuto dalle cimature di drappo oppure dalla gomma. Cennino accenna alla sua sfumatura “sanguinea”, anche se nei secoli successivi ne erano note diverse varietà (Foto 5). Si usava ad esempio per la realizzazione di tempere murali, ma temeva l’aria: doveva perciò trattarsi di un pigmento assai instabile.

Un colore ottimo per l’affresco ma non adatto per la tempera su tavola era invece il diaspro rosso (Foto 6), che Cennino chiama “amatisto” o “amatito”. La sua preparazione era molto dura: il minerale andava infatti dapprima pestato in un mortaio di bronzo anziché sulla comune pietra perché sarebbe stato così duro da spezzarla, e quindi macinato una seconda volta insieme ad acqua sulla pietra. Si otteneva un rosso intenso tendente al violaceo, che Cennino definisce “cardinalizio o ver pagonazzo”, perché fino al 1464 (cioè dopo la morte di Cennino avvenuta nel 1427) i cardinali portavano ancora vesti di color violetto.

Altri pigmenti importantissimi erano le cosiddette terre bolari o terre di Siena, così chiamate perché nei dintorni della città toscana ne esistevano numerosi giacimenti di altissima qualità.

Si tratta di argille con impurità di minerali ferrosi che ne determinano la colorazione: l’ossido di ferro produce ad esempio le terre rosse (Foto 7), mentre la limonite quelle gialle. Una qualità molto pregiata di bolo, che Cennino chiama “bolio armenico” proveniva invece dall’Armenia: era un prodotto estremamente versatile impiegato sia come pigmento, sia come strato preparatorio della doratura.

Foto 1 – Il nerofumo sull’imboccatura di un forno a legna

Foto 2 – Pigmento nero di vite. Cortesia di Antonio Martorelli (Restauro & Colore s.r.l.)

Foto 3 – Il disegno preparatorio di un affresco realizzato sull’arriccio, detto sinopia perché generalmente eseguito con questo pigmento

Foto 4 – Minerale e pigmento di cinabro naturale. Cortesia di Antonio Martorelli (Restauro & Colore s.r.l.)

Foto 5 – Tre varietà di lacca, dal sito www.pigmenti.net

Foto 6 – Minerale di diaspro rosso lucidato, da cui si ricava un pigmento rosso definito da Cennino “amatisto” o “amatito”

Foto 7 – Terra bolare rossa. Cortesia di Antonio Martorelli (Restauro & Colore s.r.l.)

Foto 8 – Tre varietà di terre di Siena rosse gialle, cortesia di Antonio Martorelli (Restauro & Colore s.r.l.)

Foto 9 – I principali colori ottenibili dalle terre di Siena, che coprono numerose sfumature di giallo, giallo-bruno, nocciola, arancione e rosso mattone. Cortesia di Antonio Martorelli (Restauro & Colore s.r.l.)

Foto 10 – Pigmento giallorino o giallo di Napoli, da www.pigmenti.net

Foto 11 – Minerale di celadonite e terra verde grezza del Monte Baldo. Cortesia di Antonio Martorelli (Restauro & Colore s.r.l.)

Foto 12 – Minerale e pigmento di malachite. Cortesia di Antonio Martorelli (Restauro & Colore s.r.l.)

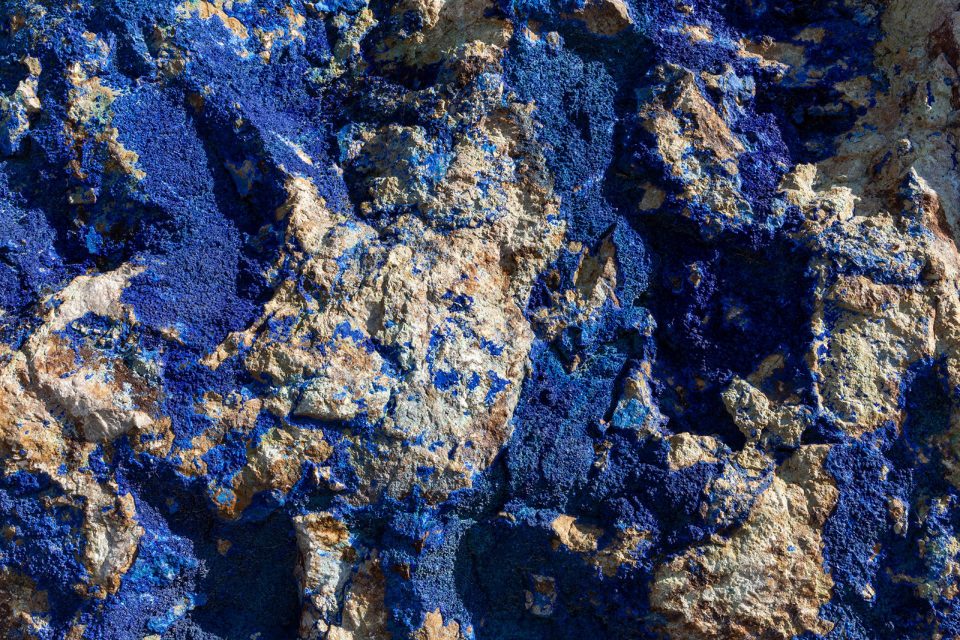

Foto 13 – Minerale di azzurrite, da cui si ricava l’”azzurro della Magna”

Foto 14 – Minerale e pigmento di lapizlazzuli. Cortesia di Antonio Martorelli (Restauro & Colore s.r.l.)

Foto 16 – Una bottiglia di vetro blu cobalto: dalla sua macinazione si ricavava lo smaltino, un pigmento utilizzato soprattutto a partire dal XV secolo

Foto 17 – La “calce blu” o poltiglia bordolese. Cortesia de La Banca della Calce

Foto 18 – Due esempi di edifici di edilizia minore (a destra) e rurali (a sinistra) probabilmente tinteggiati con la “calce blu”

Altri pigmenti gialli

Il pigmento giallo più diffuso era invece l’ocra, di cui Cennino conosce due diverse varietà, ocra chiara e scura, specificando anche alcune possibili zone di estrazione: il territorio di Colle Valdelsa nell’attuale provincia di Siena. Risulta perciò assai difficoltoso identificare con certezza il pigmento descritto dal pittore, perché le terre di Siena comprendono anche una ricca serie di terre bolari gialle in numerose sfumature (Foto 8). La loro gamma cromatica è anzi molto vasta e copre numerosi toni di giallo, giallo-bruno, nocciola, arancione e rosso mattone: nella Foto 9 ne vediamo alcune disposte in una palette di sfumature.

Anche il giallorino o giallo di Napoli (Foto 10), era ben noto a Cennino, che lo descrive come un colore molto piacevole alla vista, stabile e versatile in quanto utilizzabile sia per gli affreschi che le tempere su tavola. Si otteneva artificialmente dall’ossidazione dell’antimonio fuso o naturalmente macinando il diaspro giallo e poteva assumere un’ampia gamma di tonalità variabili dal limone all’aranciato e dal verdastro al rosato.

L’orpimento o solfuro di arsenico si ricavava dal minerale omonimo, e secondo la testimonianza di Cennino era molto diffuso in Toscana e aveva una sfumatura assai piacevole, ma non risultava adatto ai dipinti parietali perché “viene negro come vede l’aria”.

Pigmenti verdi

Tra i pigmenti verdi, le terre naturali che Cennino chiama genericamente “verdeterra” (Foto 11) hanno un ruolo di assoluta preminenza. Normalmente a base di silicati idrati di ferro o magnesio come la glauconite o la celadosite, possono essere impiegate con qualunque tecnica pittorica. Italia ne esistono ottimi giacimenti ad esempio sul Monte Baldo tra le province di Trento e Verona o a Prun in provincia di Verona.

Un altro pigmento verde, molto apprezzato e costosissimo, si ricava dalla malachite (Foto 12), un minerale di rame (per la precisione idrossido carbonato rameico). Cennino lo chiama “verde azzurro” a causa del colore che produce, appunto un verde scuro molto intenso che vira al bluastro. Nei dipinti parietali veniva applicato a secco ed era sconsigliato per l’affresco in quanto tende ad annerirsi per riscaldamento e in presenza di alcali (contenuti nella calce), acidi e solfuri.

Il verderame, in realtà acetato di rame, era infine un pigmento verde ricavato artificialmente ponendo dell’aceto su una lastra di rame ed esponendolo all’aria per un certo periodo. Risultava adatto ai dipinti a tempera su tavola ma temeva il contatto con la biacca.

I “colori naturali trattati”

Pigmenti azzurri

L’azzurro, insieme all’oro, è sempre stato il colore più prezioso e difficile da utilizzare nei dipinti parietali, sebbene conosciamo almeno cinque modi in cui poteva essere ottenuto: di questi, Cennino ne menziona tre.

Il primo pigmento che descrive è l’azzurrite, detta anche azzurro della Magna o d’Alemagna (Foto 13) perché i giacimenti migliori si trovavano in Germania; in Italia era però reperibile ad esempio a Murlo presso Siena. Aveva un buon potere coprente e risultava adatto per la tempera su muro o tavola.

Era però assai meno pregiato del lapislazzuli, e perciò alcuni pittori (o mercanti di pochi scrupoli) tendevano a frodare i committenti proponendolo al posto di quest’ultimo: Cennino mette dunque in guardia i suoi lettori e insegna a riconoscere il lapizlazzuli o “lapis lazzari” della migliore qualità (Foto 14). Si trattava di una pietra semipreziosa di un blu particolarmente intenso importata dall’Afganistan, la cui preparazione risultava estremamente laboriosa: il procedimento descritto da Cennino copre infatti ben due pagine. Per questi motivi era un materiale costosissimo e impiegato con grande parsimonia soprattutto per l’esecuzione di alcuni dettagli come il mantello della Madonna. Fanno però eccezione alcuni celebri dipinti come il cielo sulla volta della Cappella degli Scrovegni o il Giudizio Universale di Michelangelo (Foto 15).

Il terzo metodo per ricavare un azzurro a basso costo descritto da Cennino è il “falso blu”, un colore composto che tratteremo nel prossimo articolo.

Lo smaltino, noto anche come blu di smalto, blu Ercolano o blu egiziano, è invece un pigmento costituito essenzialmente da vetro di cobalto – dal tipico colore blu molto intenso (Foto 16) – macinato e applicato come gli altri pigmenti inorganici. Naturalmente, poiché il vetro di cobalto era molto prezioso, alla sua produzione si destinavano principalmente gli scarti di lavorazione, i vetri difettosi o i cocci degli oggetti rotti. Viene tralasciato da Cennino, perché attestato soprattutto dal XV secolo, cioè in un periodo leggermente posteriore alla sua vita. Essendo inoltre trasparente, ha un basso potere coprente; è applicabile a tempera o ad affresco, ma nel lungo periodo tende ad ingrigire.

L’ultimo sistema per ricavare una tinteggiatura economica in una vasta gamma di sfumature di azzurro e verde acqua, meno vivaci del blu di lapislazzuli ma comunque assai gradevoli, è la cosiddetta calce blu o poltiglia bordolese: si tratta di un composto di latte di calce (un grassello molto diluito fino a una consistenza liquida) e solfato di rame (Foto 17) utilizzato fin dall’800 come trattamento fitosanitario per la vite e gli alberi da frutto. Veniva spesso utilizzata per la tinteggiatura di edifici rurali o di edilizia minore (Foto 18), e in particolare in ambienti di servizio come stalle, cantine o dispense, perché all’azzurro si attribuivano proprietà disinfettanti e la capacità di allontanare le mosche.

Il bianco

Prima dell’introduzione dei pigmenti artificiali i metodi per ottenere il bianco erano sostanzialmente due: la biacca e la calce.

Dal punto di vista chimico la biacca o bianco di piombo è carbonato basico di piombo, oggi praticamente caduto in disuso per la sua tossicità. Come al solito, Cennino la descrive molto bene, specificando tuttavia che non è adatta per gli affreschi in quanto “per ispazio di tempo vien nera”.

Si tratta di un consiglio validissimo ma purtroppo ignoro a uno dei più grandi pittori medievali, Cimabue maestro di Giotto: la sua Crocifissione nella Basilica Superiore di Assisi è infatti ormai illeggibile proprio a causa dell’annerimento della biacca usata per schiarire gli incarnati, con un effetto molto simile a un negativo fotografico (Foto 19).

La calce aerea era invece l’ingrediente fondamentale del cosiddetto bianco sangiovanni. Anche in questo caso Cennino ci fornisce dettagliate istruzioni per la sua preparazione: occorreva prendere del grassello molto stagionato (ad esempio cinque anni) e bianco candido, lasciarlo essiccare e successivamente macinarlo e setacciarlo. Si metteva la polvere così ottenuta in un secchio con acqua pulita cambiandola quotidianamente. Dopo otto giorni si prendeva la pasta risultante, si facevano piccoli panetti e li si metteva a seccare al sole. I panetti venivano quindi macinati nuovamente e impastati con acqua per fare altri panetti. Questa fase andava ripetuta per due volte. Il bianco sangiovanni non ha un potere colorante molto elevato e se sovrapposto ad altri colori li lascia intravvedere, ma risultava fondamentale per schiarire i pigmenti puri.

I pigmenti artificiali

A partire dal XVIII e XIX secolo, i colori che abbiamo descritto vennero affiancati – o più spesso soppiantati – dai pigmenti artificiali ottenuti in seguito ai progressi della chimica. Hanno infatti numerosi pregi: erano generalmente più economici dei pigmenti naturali, più semplici da preparare e applicare, disponibili in grandi quantità, più stabili per l’uso a tempera o ad affresco e consentivano una gamma cromatica più ampia e vivace. Sono perciò molto comuni nei dipinti parietali di ’8-900 (Foto 21).

Quelli più comuni sono (Foto 22 e 23):

– Bianco di zinco, inventato da Guyoton de Morveau nel 1746 ma utilizzato a partire da metà ‘800 come sostituto del bianco sangiovanni;

– Giallo di cromo, ottenuto dal chimico francese Louis Vauquelin nel 1809;

– Giallo di cadmio in numerose varietà (ad esempio chiaro e scuro), molto diffuso a partire l’800;

– Arancio di Marte, noto fin dal XVII secolo;

– Rosso di Cadmio chiaro e scuro, anch’essi diffusi già nel XIX secolo;

– Violetto manganese, ottenuto da Leykhuf nel 1868;

– Blu di Prussia, inventato nel ‘700 e subito diffusosi su vasta scala per il suo splendido colore;

– Blu oltremare artificiale, il cui metodo di produzione venne scoperto in modo indipendente dai chimici francesi Jean Baptiste Guimet e Christian Gmelin verso il 1830;

– Blu cobalto, inventato da Thenarnd e diffusosi nell’800 come surrogato dello smaltino o blu egiziano;

– Verde smeraldo, inventato tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.

Foto 21 – Palazzo Barozzi, Vignola (Modena): grottesca liberty di fine ‘800 dipinta probabilmente con i pigmenti artificiali

Foto 22 e 23 – Alcuni tra i pigmenti artificiali più comuni scoperti tra il XVII e il XIX secolo

Foto 23 – Alcuni tra i pigmenti artificiali più comuni scoperti tra il XVII e il XIX secolo

Bibliografia

– Cennino Cennini, Il libro dell’arte.

– Aurora Cagnana, Archeologia dei materiali da costruzione, Mantova, Società Archeologica Padana, 2000.

– Sergio Paolo Diodato, I buoni colori di una volta, 2018.

– Sito internet sui pigmenti: www.pigmenti.net.

– Gruppo facebook “Associazione terre coloranti”