I cinque ordini classici nella decorazione architettonica: l’ordine ionico

Dopo un primo approfondimento sull’ordine dorico e tuscanico nella decorazione di facciata, in questo articolo ci occuperemo specificamente dell’ordine ionico, descrivendone l’evoluzione, le caratteristiche principali, le sue varianti, la rilettura nei diversi stili e ovviamente l’uso nella decorazione architettonica.

Caratteristiche dell’ordine ionico classico

L’ordine ionico è il secondo più antico dopo il dorico, ed è così chiamato perché originato nella regione della Ionia sulle coste dell’Asia Minore: nella sua codificazione ed evoluzione si percepiscono dunque alcune influenze orientali, probabilmente derivate dall’uso di capitelli con elementi fitomorfi di tradizione egizia, persiana e fenicia.

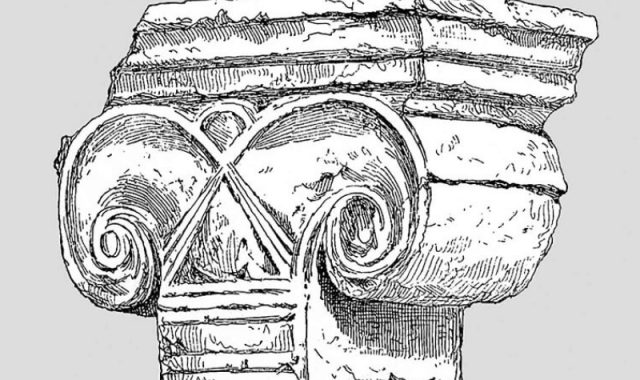

Fig. 1 – Trapeza, Cipro, capitello eolico di stele funeraria (da PERROZ G., CHIPIEZ CH., Histoire de l’art, III, Paris 1885, fig. 51). Tratto da Teknoring.com

A questo proposito, sono particolarmente significativi alcuni capitelli con spirali stilizzate (Fig. 1) – detti “eolici” perché successivamente diffusi soprattutto nella regione dell’Eolide 1 , ma attestati anche a Cipro e in Palestina – che secondo alcuni studiosi sarebbero da correlare con la rappresentazione stilizzata dell’albero della vita. Da essi, per successiva evoluzione, sarebbe quindi derivato il capitello ionico.

Fig. 2 – Uno dei capitelli ionici delle colonne interne dei Propilei dell’Acropoli di Atene, probabilmente reintegrato sulla base dei capitelli superstiti.

Una delle caratteristiche più appariscenti di questo ordine sono infatti proprio i capitelli ornati da due grandi volute simmetriche a spirale riunite da un nastro posto tra l’echino (comunque presente, sebbene assai meno evidente rispetto ai capitelli dorici) e l’abaco, normalmente più sottile. Il capitello ionico ha dunque due facce fortemente gerarchizzate, perché le due coppie opposte di volute risultano collegate da un elemento cilindrico oppure a forma di rocchetto (Figg. 2, 3, 4, 6, 8 e 9). Questa caratteristica ha ostacolato la diffusione dell’ordine ionico nei templi peripteri 2 e nei portici con lati perpendicolari, perché sui fianchi delle colonne angolari si sarebbe notata la faccia laterale del capitello. A questo inconveniente rimediarono però gli antichi Romani, che nel II secolo a. C. idearono un capitello a quattro facce: ciascuna di esse presenta una coppia di volute, che – per raccordarsi correttamente – formano un angolo di 45° con gli assi della colonna, attribuendogli un certo dinamismo.

Altre differenze con il dorico riguardano il fusto della colonna, munito di una base modanata, non rastremato e più snello: l’altezza di una colonna dorica corrisponde infatti a 7 diametri, mentre nell’ordine ionico il rapporto può arrivare a 10. Anche le scanalature sono diverse: la colonna ionica ne conta infatti 24 separate da listelli (Fig. 4), mentre quella dorica solo 20 o 22 a spigoli vivi.

L’ultima differenza riguarda la trabeazione, che – invece dell’alternanza di metope e triglifi tipicamente dorica – presenta una superficie continua. Questa a seconda dei casi può rimanere “liscia” (cioè non decorata – Fig. 3, 9 e 10) oppure venire arricchita da decorazioni geometriche e fitomorfe (ad esempio un fregio di palmette), animali fantastici (Fig. 6) o scene figurative.

L’ordine ionico nell’architettura greca e romana

Anche se l’ordine ionico è attestato fin dal VI secolo avanti Cristo, la sua diffusione si consolidò nel periodo classico. Due degli esempi più antichi di ordine ionico “maturo” si trovano infatti nell’Eretteo (Fig. 2) e nei Propilei (Fig. 3) dell’Acropoli di Atene.

Questi ultimi furono costruiti tra il 437 e il 431 a. C. come ingresso monumentale dell’Acropoli in occasione delle processioni più solenni. Consistevano di due ali laterali – una delle quali rimasta incompiuta – e un ampio vestibolo centrale passante con due colonnati dorici (rivolti rispettivamente verso l’interno e l’esterno dell’Acropoli) collegati da sei (tre per lato) colonne ioniche interne. Per i canoni dell’architettura greca classica, è una soluzione piuttosto inconsueta, sia per l’uso di due ordini nello stesso edificio, sia perché le sei colonne interne presentano un’altezza differente per assecondare la pendenza del terreno. Tuttavia, i capitelli, eleganti e raffinati, rispecchiano pienamente le caratteristiche dello ionico maturo (Fig. 2): l’echino risulta infatti decorato da una fascia di ovuli, mentre il fianco delle volute, a forma di rocchetto, presenta quattro serie di due o tre linee parallele in lieve aggetto.

Il capitello ionico di una delle due colonne angolari dell’Eretteo nell’Acropoli di Atene (421-407 a.C.): si noti la ricca serie di elementi decorativi come ovoli, perline, palmette e fusaiole. L’Eretteo, costruito tra il 421 e il 407 avanti Cristo, è invece un tempio prostilo (cioè con un colonnato unicamente sul lato anteriore) con sei colonne ioniche dai capitelli ancora più complessi. Oltre, infatti, all’echino e all’abaco decorati da ovuli, il fusto della colonna presenta una fascia sommitale con un fregio di palmette racchiuse tra due “collane” di perline alternate a fusaiole, mentre una seconda modanatura con sezione circolare (toro) con un motivo a intreccio separa le volute dall’echino.

Fig. 3 – Basilica dei protomartiri San Vitale e Sant’Agricola (IX-XI secolo) nel complesso di Santo Stefano a Bologna: particolare di un frammento di colonna romana di reimpiego con capitello ionico riccamente decorato da elementi fitomorfi

I Romani non apportarono modifiche significative all’ordine ionico, come dimostra un capitello di reimpiego all’interno della Basilica dei protomartiri San Vitale e Sant’Agricola (IX-XI secolo) nel complesso di Santo Stefano a Bologna. L’esemplare risulta anzi notevole per l’inconsueta ricchezza decorativa. Oltre, infatti, alla fascia di ovoli nell’echino del capitello e a una sequenza di perline e fusaiole nel collarino di separazione con il fusto della colonna, compare una ricca serie di elementi decorativi vegetali: un piccolo fiorellino al centro di ciascuna voluta, mezza palmetta sopra di esse e foglie di acanto nei “rocchetti” laterali. Molto interessanti sono inoltre le scanalature della colonna, con sezione semicircolare e raccordi sommitali della stessa forma.

Fig. 4 – Particolare della facciata esterna del Colosseo (70-80 d.C.), in cui gli ordini architettonici vengono sovrapposti secondo la tipica sequenza di dorico o tuscanico al piano terra, ionico nel livello intermedio e corinzio o composito al piano superiore

Tuttavia, i Romani introdussero un’innovazione decisive nella decorazione degli edifici multipiano, sovrapponendo gli ordini secondo una sequenza che prevedeva normalmente il dorico o il tuscanico al piano terra, lo ionico nel livello intermedio e il corinzio o composito sul coronamento: lo si nota soprattutto negli edifici pubblici più importanti come, ad esempio, il Colosseo (Fig. 4).

L’ordine ionico nei trattati rinascimentali

Analogamente a quanto già visto per il dorico e il tuscanico, i trattatisti rinascimentali hanno dedicato molta attenzione anche all’ordine ionico, descrivendone l’aspetto e fornendo rappresentazioni in chiaro-scuro, schemi grafici (Fig. 6), rapporti proporzionali (Fig. 5, 6 e 7) e istruzioni dettagliate (Fig. 7) per disegnarlo in modo geometricamente esatto.

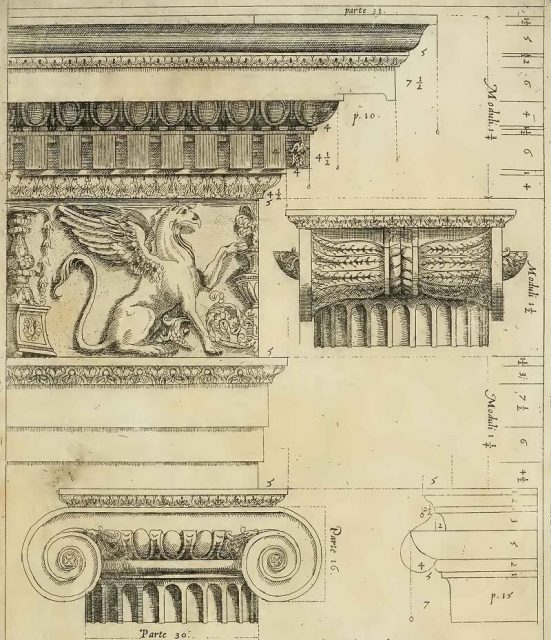

Fig. 5 – Il capitello e la trabeazione dell’ordine ionico secondo Jacopo Barozzi detto Il Vignola. Immagine tratta dalla Tavola XVIIII della Regola delli cinque ordini d’architettura

Molto significative al riguardo sono ad esempio le Tavole XVIIII (Figg. 6) e XX (Fig. 6) del trattatello Regola delli cinque ordini d’architettura di Jacopo Barozzi detto il Vignola (1562), con una rappresentazione dell’ordine ionico identica al capitello romano della Fig. 3.

La trabeazione appare invece formata da più fasce modanate sovrapposte, e arricchita da un fregio con grifoni, vasi e girali di foglie di acanto (Fig. 5).

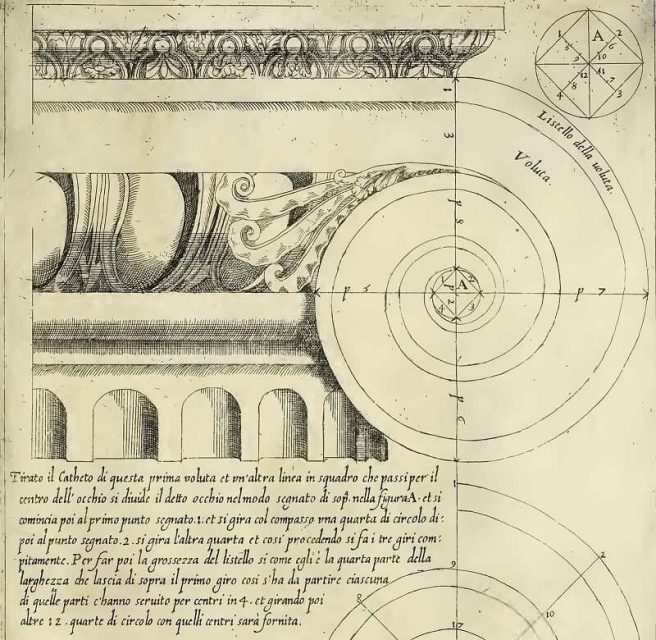

Fig. 6 – Schema grafico e istruzioni dettagliate per la costruzione della voluta del capitello ionico. Immagine tratta dalla Tavola XX della Regola delli cinque ordini d’architettura di Jacopo Barozzi detto Il Vignola

Molto interessanti sono inoltre le proporzioni dei singoli elementi riportate in “moduli”, lo schema grafico e le istruzioni dettagliate per la costruzione delle volute (Fig. 6).

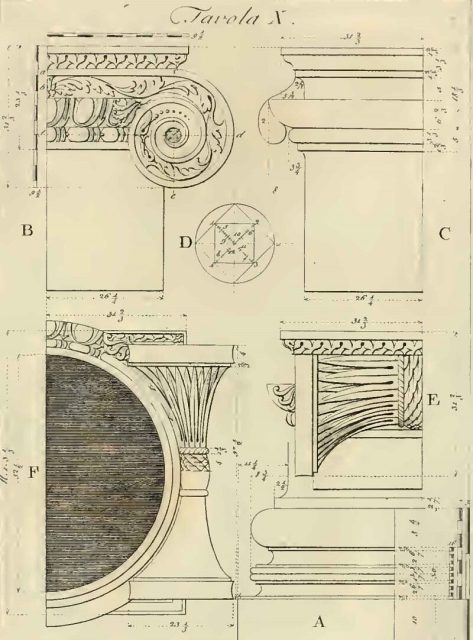

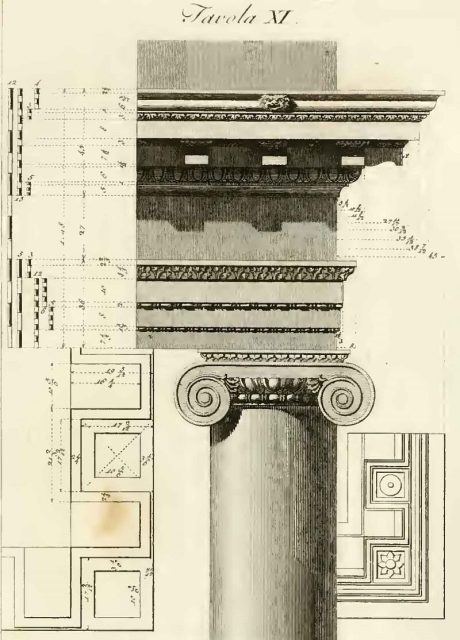

Fig. 7 – Il capitello e la trabeazione dell’ordine ionico secondo Andrea Palladio. Immagine tratta dalla Tavola X de I cinque ordini di Architettura

Anche Andrea Palladio, nella Tavola X de I cinque ordini di Architettura, fornisce una rappresentazione decisamente canonica dell’ordine ionico (Fig. 7); ma – a differenza dell’esempio precedente – le volute risultano arricchite da un piccolo ramo di foglie di acanto, mentre il fianco delle stesse (sempre a forma di rocchetto svasato) appare decorato da una doppia serie di foglie sottili e appuntite.

Fig. 8 – Versione dell’ordine ionico con il fusto della colonna liscia e la trabeazione non decorata, tratta dalla Tavola XI de I cinque ordini di Architettura di Andrea Palladio

Nella tavola successiva, la XI, l’architetto padovano fornisce anche un modello di ordine ionico con le colonne lisce e la trabeazione non decorata (Fig. 8). Una colonna ionica con il fusto liscio è però descritta anche dal Barozzi, che nella Tavola XV fornisce i moduli per il corretto proporzionamento (Fig. 9).

Fig. 9 – Esempio di porticato di ordine ionico con le colonne lisce, tratto dalla Tavola XV della Regola delli cinque ordini d’architettura di Jacopo Barozzi detto il Vignola

Varianti e reinterpretazioni dell’ordine ionico tra il XV e il XVII secolo

Naturalmente, oltre che nei trattati degli architetti, l’ordine ionico è molto comune anche nelle rappresentazioni artistiche e nella decorazione architettonica d’interni e di facciata, sia reale (cioè con colonne di pietra, mattoni o stucco) che dipinta.

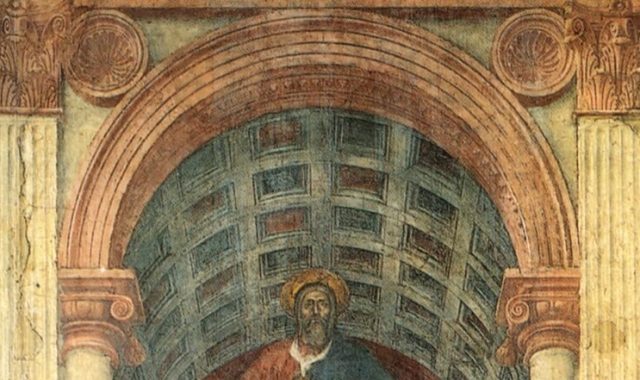

Fig. 10 – Firenze, Basilica di Santa Maria Novella, Trinità di Masaccio (1425-1428): particolare della quinta architettonica con le due colonne ioniche. Immagine tratta da Immagine tratta da Wikipedia, voce “Trinità (Masaccio)”

Uno degli esempi più precoci è la Trinità del Masaccio, affrescata tra il 1425 e il 1428 nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze: la scena viene infatti inquadrata da un’imponente quinta architettonica – concettualmente molto simile a una vera e propria scenografia teatrale – costituita da una volta a botte con intradosso a lacunari sorretta da due colonne con fusto liscio e capitello ionico (Fig. 10). Queste, secondo un uso abbastanza diffuso nelle rappresentazioni degli ordini architettonici rinascimentali, hanno il fusto bianco con le basi e i capitelli di un colore contrastante, in questo caso rosa: si voleva così suggerire l’accostamento di due pietre nobili, ad esempio il marmo bianco e il porfido rosso o una seconda varietà di marmo colorato. Molto significativo è anche il capitello, con un echino molto evidente formato da tre modanature sovrapposte, due tori (convessi) uniti da una scozia (concava).

Fig. 11 – Piero della Francesca, Flagellazione (1450 circa): particolare della colonna ionica a cui è legato il Cristo

Un altro ottimo esempio di ordine ionico nell’arte quattrocentesca è la colonna a cui è legato il Cristo nella Flagellazione di Piero della Francesca (1450), che tuttavia presenta alcune caratteristiche peculiari (Fig. 11). Il fusto della colonna, scanalato, è infatti assolutamente canonico; ma il capitello – oltre che da più consuete sequenze di ovuli, perline e fusaiole – viene arricchito da un’alta fascia di foglie di alloro (o becchi di flauto: le dimensioni molto esigue del particolare non consentono di appurare questo particolare), mentre il centro delle volute risulta sostituito da un’ampia rosa a cinque petali. Anche l’abaco, anziché di forma parallelepipeda come avviene di solito, consiste di un sottile tronco di piramide rovesciato con i lati concavi, secondo un uso più tipico dell’ordine corinzio.

Fig. 12 – Capitello pseudo-ionico probabilmente quattrocentesco con le volute prive del tipico nastro di collegamento. Si notino anche gli elementi a forma di girandola al centro delle stesse

Fig. 13 – Capitello pseudo ionico probabilmente quattrocentesco con le volute sostituite da fiori stilizzati, diversi su ciascun lato del capitello (che risulta perciò asimmetrico)

Capitelli di questo tipo sono effettivamente attestati anche nella realtà. In un edificio rinascimentale di Castel Gandolfo in provincia di Roma, sono stati riscoperti due capitelli – di fattura abbastanza grossolana – in cui le volute sono prive del tipico nastro di collegamento, e parzialmente o completamente sostituite da fiori (perfino diversi su ciascun lato del capitello, che perciò risulta asimmetrico – Fig. 12) o girandole (Fig. 13).

Fig. 14 – Casa nel centro storico di Spilimbergo (Pordenone), particolare di una colonna ionica del partito architettonico affrescato: si notino l’altissimo capitello scanalato, le sue volute completamente sproporzionate e il colore a contrasto con il bianco della colonna sottostante

Molto più irrealistica è invece la colonna ionica affrescata su una facciata quattrocentesca di una casa nel centro storico di Spilimbergo (Pordenone – Fig. 14): il fusto, di cui si conserva solo un piccolo lacerto, appare infatti liscio e sormontato da un altissimo capitello scanalato, simile a un segmento di colonna “canonica”, ma dalle volute decisamente piccole e sproporzionate. Il suo colore, marcatamente giallo-ocra e anche in questo caso in contrasto con il bianco della colonna sottostante, potrebbe suggerire un elemento in marmo giallo o bronzo dorato.

Fig. 15 – Edificio manierista in via Roma a Verona: si notino i grandi plinti basamentali delle colonne, i rocchi a bugnato rustico nella porzione inferiore dei fusti e i capitelli ionici con volute sui quattro lati

Fig. 16 – Particolare dei capitelli ionici a quattro facce del portico dell’edificio manierista in via Roma a Verona

Una prima, significativa evoluzione dell’ordine ionico si verificò nella seconda metà del XVI e nel XVII secolo con l’introduzione dello stile manierista e successivamente barocco: il portico sito a Verona in via Roma è un esempio molto significativo. Le colonne, accoppiate a due a due, sono posizionate su alti plinti basamentali e si caratterizzano per gli spessi “rocchi” a bugnato rustico nella porzione inferiore del fusto (Fig. 15), probabilmente per suggerire un lavoro incompleto.

Fig. 17 – Particolare delle colonne ioniche del partito architettonico affrescato nel cortile d’onore del Palazzo Ducale di Sassuolo (Modena): i capitelli sono molto simili a quelli del portico di via Roma a Verona

I capitelli, del tipo a quattro facce, sono un po’ diversi da quelli canonici: le volute appaiono più mosse, reciprocamente indipendenti e staccate tra loro, mentre il nastro che le unisce è interrotto un fiore con i petali arricciati (Fig. 16).

Capitelli molto simili si notano anche nel partito architettonico barocco affrescato nel cortile d’onore del Palazzo Ducale di Sassuolo (Fig. 17), databile al XVII secolo.

Fig. 18 – Assisi (Perugia), chiesa di Santa Maria Maggiore, particolare del fondale dipinto nella navata laterale sinistra: si notino i piccoli mazzi di frutta e fiori appesi ai capitelli con nastri o tessuti leggeri

In altri casi – ad esempio il fondale affrescato nella porzione absidale della navata laterale sinistra della chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi – il capitello, con volute lisce ed echino non decorato, risulta però arricchito da un piccolo mazzo di frutta e foglie “appese” alle volute con nastri o tessuti leggeri (Fig. 18): è un elemento abbastanza caratteristico degli ordini dipinti soprattutto in epoca barocca. Il fusto della colonna si presente invece liscio, ma con un vistoso collarino sommitale con sezione a toro.

Un capitello che riassume entrambe queste caratteristiche si nota nella decorazione interna (in stile barocco, e perciò databile probabilmente alla seconda metà del XVII secolo) dell’Oratorio dei Battenti di Sermoneta (Fig. 19) in provincia di Latina: il pilastro, a sezione quadrata con fusto liscio, è decorato da elementi fitomorfi di bronzo dorato, “appesi” ad esso con una borchia circolare.

Il capitello, anch’esso di bronzo dorato, mostra una decorazione particolarmente ridondante: le volute, reciprocamente indipendenti, risultano infatti separate da una doppia serie di perline alternate a fusaiole, e inoltre decorate da uno spesso festone di pomi e foglie. L’abaco – di tipo concavo – è invece arricchito da un vistoso fiore centrale simile a un giglio. Questa decorazione è infine molto significativa anche perché i capitelli raffigurati sembrano del tipo a quattro facce, un particolare piuttosto inconsueto nei partiti architettonici dipinti.

Bibliografia:

– Jacopo Barozzi da Vignola, Regola delli cinque ordini d’architettura, 1562

– Monica Livadiotti, Eolico, ordine, 28 maggio 2010, su Teknoring.com,

– Andrea Palladio, I cinque ordini di Architettura, Venezia, 1584,