Ordine corinzio e composito: analizziamo caratteristiche, differenze ed evoluzione

Dopo gli articoli dedicati rispettivamente all’ordine dorico e tuscanico e all’ordine ionico concludiamo questa “trilogia” esaminando gli ultimi due ordini – cioè il corinzio e il composito – chiarendo in particolare le loro differenze, varianti ed evoluzione nei secoli.

Caratteristiche e varianti dell’ordine corinzio

Il corinzio è il più recente tra gli ordini architettonici codificati e diffusi dagli antichi Greci.

Secondo Marco Vitruvio Pollione, che nel libro IV del proprio trattato De Architectura parla diffusamente degli ordini classici, fu ideato dallo scultore greco Callimaco (originario proprio della città Corinto) nel V secolo a.C., che ne trasse ispirazione osservando un cesto di giocattoli posto sulla tomba di un bambino, successivamente ricoperto dalla madre con alcune tegole di terracotta per difenderlo dalle intemperie e quindi avviluppato da un ciuffo di acanto (Fig. 1).

Fig. 1 – Piante di acanto sul bordo di uno stagno

L’attestazione più antica è una colonna nel tempio di Apollo Epicuro a Bassae in Arcadia, databile al 450-420 a.C.: analogamente alle colonne ioniche dei Propilei, si trattava di un elemento della decorazione interna. Il corinzio nell’architettura greca è attestato anche in alcune tholoi (tempietti a pianta circolare) nel santuario di Delfi (375 a.C. circa) e nel monumento di Lisistrate (335-334 a.C.) vicino all’Acropoli di Atene: quest’ultimo è anche il primo uso documentato sul fronte esterno di un edificio.

La sua diffusione su larga scala avvenne però grazie ai Romani: due tra gli esempi più famosi sono le paraste che scandiscono le varie scene delle pareti esterne dell’Ara Pacis augustea (13-9 a.C.) e le colonne del pronao del Pantheon (costruito nel 27 a.C. e rimaneggiato pesantemente durante il regno dell’imperatore Adriano).

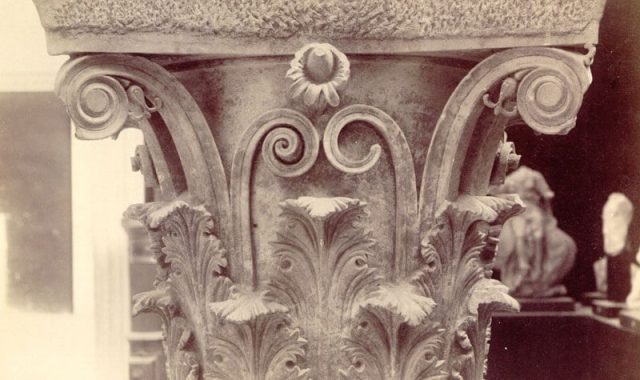

Il capitello corinzio canonico (Figg. 2 e 3), più alto e voluminoso degli equivalenti dorici e ionici, consiste di un elemento a tronco di cono rovesciato (detto kàlathos) ornato da due file di otto foglie di acanto, reciprocamente sfalsate e sormontate da steli con volute a spirale, molto più piccole di quelle ioniche. Le volute sono complessivamente sedici: due in corrispondenza di ciascun angolo del capitello, e due più piccole (dette elici) al centro di ogni lato dello stesso. Gli steli da cui si dipanano queste volute si chiamano invece caulicoli.

Fig. 2 – Capitello corinzio di età classica proveniente da un tholos (tempio circolare) di Epidauro.

Immagine tratta da https://www.teknoring.com/wikitecnica/storia/corinzio-ordine/

Il capitello è completato anche dall’abaco (che a differenza degli ordini più antichi è di forma tronco-piramidale con i lati concavi) e da un eventuale collarino di separazione con il fusto della colonna, con sezione a toro ed eventualmente arricchito da ovoli, perline o fusaiole. Questi elementi possono comparire anche sull’abaco, insieme oppure al posto di un singolo ornamento – ad esempio un fiore o una palmetta – al centro di ogni lato.

Fig. 3 – Capitello corinzio di età romana

Esistono comunque più versioni di tali capitelli. Quelle attestate nell’antichità sono principalmente due: il capitello corinzio italico, diffuso soprattutto fra il III e il I secolo avanti Cristo, si caratterizza per l’assenza dei caulicoli e una decorazione più semplificata; mentre il corinzio asiatico, attestato dopo il I secolo e diffuso in tutto l’impero nella tarda antichità, ha le foglie di acanto più aguzze, corrispondenti alla varietà Acanthus spinosus (acanto spinoso).

La colonna è simile a quella dell’ordine ionico: alta circa 10 diametri, ha però un aspetto più slanciato grazie alla maggior altezza del capitello, a sua volta corrispondente al diametro del fusto. Questo, cilindrico, è arricchito da 24 scanalature semicircolari separate da listelli e presenta una base modanata, normalmente formata da un plinto basamentale, un toro, una scozia e un secondo toro.

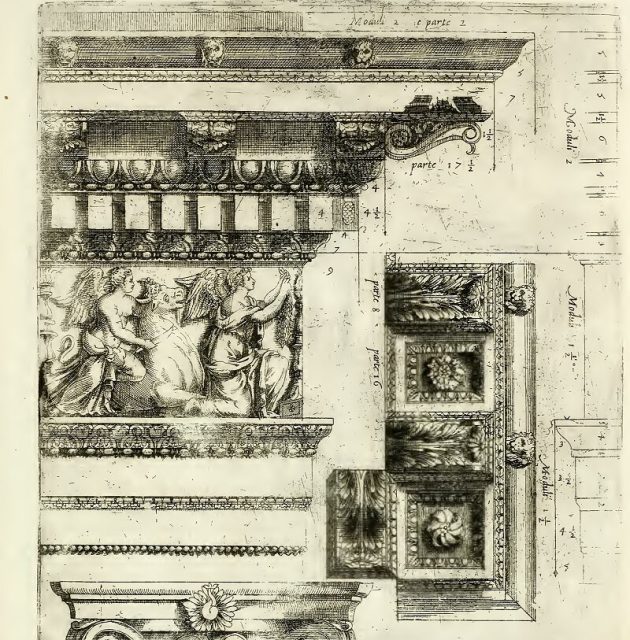

Fig. 4 – Esempio di trabeazione corinzia riccamente decorata, tratta dalla Tavola XXVI della

Regola delli cinque ordini d’architettura di Jacopo Barozzi detto Il Vignola (1562)

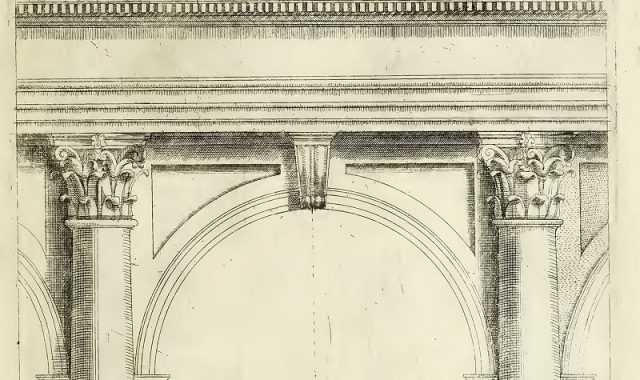

La trabeazione superiore consiste invece di tre elementi sovrapposti.

Il primo è l’architrave, a diretto contatto con le colonne e composto da due o tre fasce sovrapposte. L’elemento intermedio, il fregio, si presenta continuo come nell’ordine ionico e può essere liscio o decorato da elementi fitomorfi o scene figurative. Il coronamento superiore, detto cornice, risulta infine più aggettante ed è spesso arricchito da piccole mensole o una serie di dentelli. Un ottimo esempio di trabeazione corinzia compare nella Tavola XXVI della Regola delli cinque ordini d’architettura di Jacopo Barozzi detto Il Vignola (Fig. 4).

L’ordine composito, il gemello del corinzio

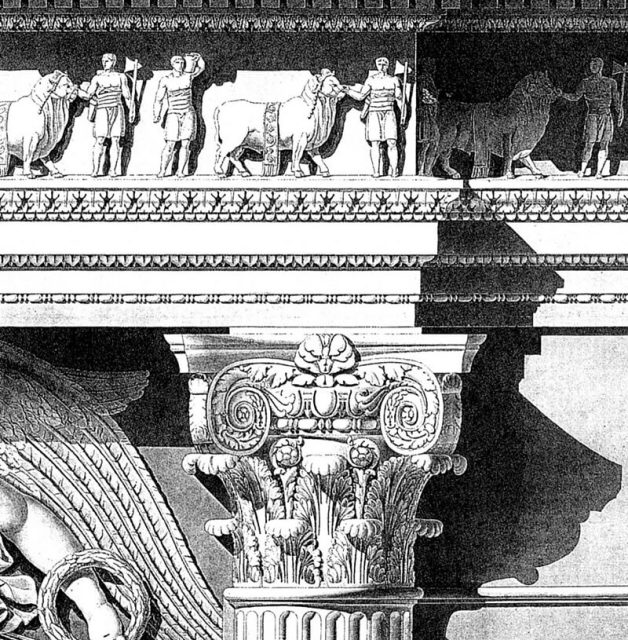

L’ordine composito è il più recente dei cinque ordini classici. Fu inventato dai Romani nel I secolo: la sua attestazione più antica è infatti nell’Arco di Tito (80-90 d.C.). Di conseguenza, Vitruvio non lo menziona nel De Architectura, scritto nel 15 a.C. circa.

Fig. 5 – Uno dei capitelli compositi dell’Arco di Tito (80-90 d.C.), riprodotto in un disegno di Jean François Guénepin. Tratto da https://www.teknoring.com/wikitecnica/storia/composito-ordine/

Le sue proporzioni sono identiche a quelle del corinzio: l’unica differenza sostanziale riguarda infatti i capitelli delle colonne, che presentano le volute tipiche dei capitelli ionici sovrapposte ai ciuffi di acanto del corinzio.

Fig. 6 – Uno dei capitelli compositi del cortile interno del Palazzo Ducale di Urbino (1466-1472): si notino le due volute superiori riccamente decorate con elementi vegetali, lo stemma con un serpente al centro dell’abaco e le due serie sovrapposte di ovoli, perline e fusaiole

Il risultato è un elemento di grande complessità ed esuberanza decorativa, come si nota osservando ad esempio uno dei capitelli del cortile interno del Palazzo Ducale di Urbino (1466-1472): di aspetto canonico, ha le volute superiori riccamente decorate da due elementi vegetali, uno stemma con un serpente al centro dell’abaco e due serie sovrapposte di ovoli, perline e fusaiole (Fig. 6).

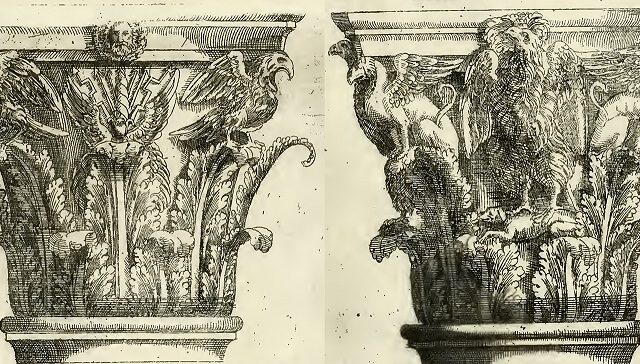

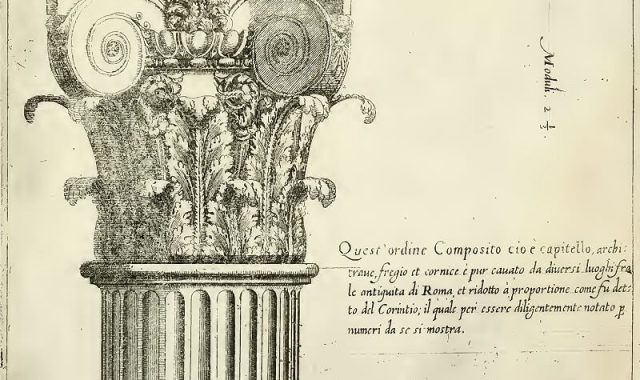

Fig. 7 – Due variazioni antiche dell’ordine composito, riportate da Jacopo Barozzi detto Il Vignola nella Tavola XXX della Regola delli cinque ordini d’architettura

Tuttavia, già in epoca antica le variazioni del composito furono decisamente numerose, come testimonia la didascalia esplicativa a corredo di due capitelli non canonici riprodotti nella Tavola XXX della Regola… di Jacopo Barozzi (Fig. 7): “Truovansi fra le anticaglie di Roma quasi infinite varietà di capitelli, quali non hanno nomi proprii ma si possono tutti insieme con questo vocabolo generale nominare compositi, et anco seguono le misure principali delli altri compositi derivati solamente dal Ionico ed Corintio. Ben è vero che in alcuni si vederanno animali in luogo delli caulicoli et in altri cornucopi, in altri altre cose seconda che a lor propositi occorreva come si può giudicare per il presente qui disegnato che havendo 4 aquile in luogo deli caulicoli, et in luogo delli fiori facce di Giove con li fulmini sotto, si può docilmente conoscere fosse in un tempio consacrato a Giove: Così si può dire che quest’altro, il quale ha 4 grifoni in luogo de’ caulicoli, et 4 aquile nelli mezzi con un cane […] fosse appropriato a qualche altro loro Idolo […]”.

Gli ordini corinzio e composito nei trattati rinascimentali

Analogamente agli ordini dorico e ionico, anche l’ordine corinzio viene minuziosamente descritto nei trattati rinascimentali. Come negli articoli precedenti, anche in questo caso prenderò come riferimento la Regola… del Vignola (1562) e I cinque ordini di Architettura di Andrea Palladio (1584).

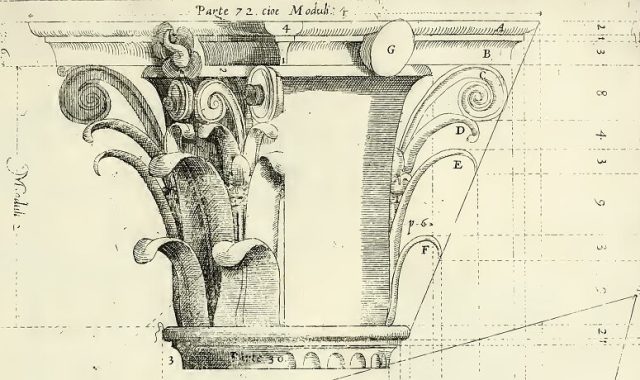

Fig. 8 – Schema grafico per la costruzione del capitello corinzio, tratta dalla Tavola XXI della Regola delli cinque ordini d’architettura di Jacopo Barozzi detto Il Vignola. Si noti anche la drastica semplificazione delle foglie di acanto

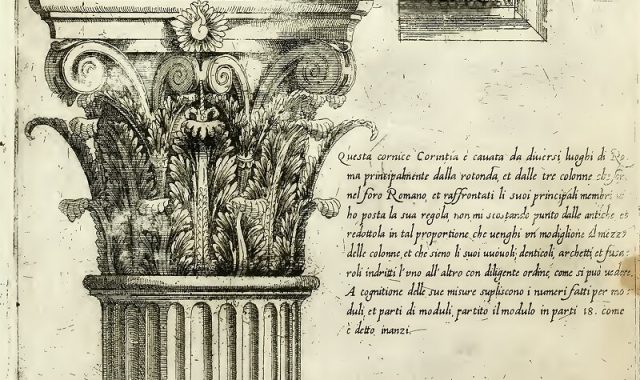

Vi si trovano illustrazioni assai dettagliate, desunte soprattutto dai monumenti dell’antica Roma. Il Vignola, commentando l’illustrazione della Tavola XXI della Regola… (Fig. 4), sottolinea ad esempio che “Questa cornice Corintia è cavata da diversi luoahi di Roma, ma principalmente dalla rotonda, et dalle tre colonne che sono nel foro Romano, et raffrontati li suoi principali membri, vi ho posta la sua regola, non mi scostando punto dalle antiche”.

Le illustrazioni del Vignola – che fornisce anche forniti schemi grafici (Fig. 8), scale proporzionali e istruzioni dettagliate per il tracciamento – sono dunque fedeli ai modelli antichi (Fig. 9). Tuttavia, analogamente a quanto già visto per gli altri ordini, si propone anche una reinterpretazione del corinzio con le colonne prive di scanalature, mentre le foglie subiscono una netta semplificazione (Fig. 10). La versione con il fusto liscio è invece l’unica fornita dal Palladio (Fig. 11).

Fig. 9 – Disegno di un capitello corinzio pienamente conforme ai modelli antichi, tratto dalla Tavola XXVI della Regola delli cinque ordini d’architettura di Jacopo Barozzi detto Il Vignola

Fig. 10 – Disegno per un portale con colonne corinzie prive di scanalature, tratto dalla Tavola XXIII della Regola delli cinque ordini d’architettura di Jacopo Barozzi detto Il Vignola

Fig. 11 – Schema grafico di tracciamento e modello di ordine corinzio conforme agli esempi antichi, ma con il fusto della colonna privo di scanalature. Tratto dalla Tavola XV e XVI de I cinque ordini di Architettura di Andrea Palladio

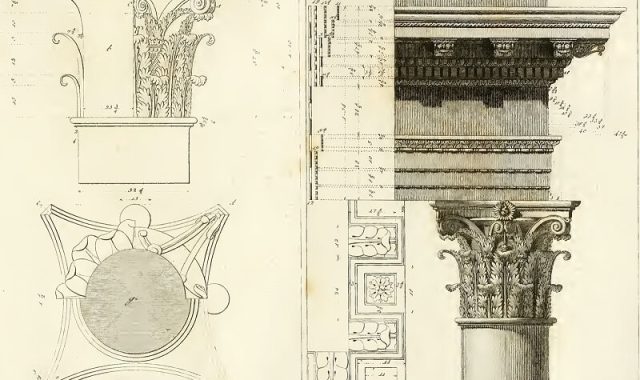

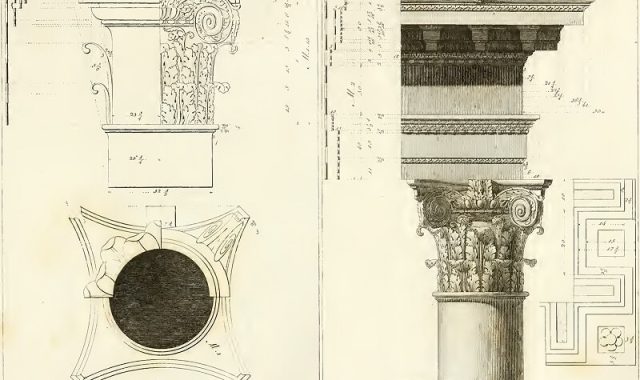

Quanto all’ordine composito, la sua origine era perfettamente nota ai trattatisti rinascimentali, che ne parlano diffusamente. Il Vignola, a completamento degli schemi grafici (Fig. 12) della Tavola XVIII della Regola…, afferma infatti che: “Questa pianta, et profillo del capitello composito, riserva il procedere che fu detto del corintio, solo è variato che dove nel Corintio sono li caulicoli; questo composito ha le volute fatte nel modo istesso delle ioniche. Gli antichi Romani pigliando parte del Ionico, et parte del Corintio fecero un composito tale per unire insieme quanto si poteva di bellezza in una parte sola”.

Lo stesso concetto è ribadito dal Palladio: “CAPITELLO. Questo capitello deriva dallo Jonico e dal Corintio, di cui conserva le stesse misure, variando soltanto nelle volute, ovolo, e fusarolo, che sono membri presi dal primo [cioè dall’ordine ionico – ndr]”.

Fig. 12 – Disegno di un capitello composito pienamente conforme ai modelli antichi, tratto dalla Tavola XXVIIII della Regola delli cinque ordini d’architettura di Jacopo Barozzi detto Il Vignola

Fig. 13 – Schema grafico di tracciamento e modello di ordine composito conforme agli esempi antichi, ma con il fusto della colonna privo di scanalature. Tratto dalla Tavola XX e XXI de I cinque ordini di Architettura di Andrea Palladio

Anche i modelli grafici forniti sono perfettamente rispondenti agli esempi di ordine composito di epoca romana, ma – anche in questo caso – in due versioni differenti: con colonne lisce (Fig. 13) oppure scanalate (Fig. 12).

Gli ordini corinzio e composito nell’arte e decorazione architettonica

Analogamente agli altri ordini classici, anche il corinzio viene spesso riprodotto in affreschi e opere d’arte mobili di epoca rinascimentale.

Anche in questo caso uno degli esempi più precoci sono le due grandi lesene – di aspetto assolutamente canonico – che inquadrano la Trinità affrescata dal Masaccio nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. Queste, secondo un uso abbastanza comune nell’architettura rinascimentale, hanno il fusto bianco con le basi e i capitelli di un colore contrastante, in questo caso rosa: si voleva così suggerire l’accostamento di due pietre nobili, ad esempio il marmo bianco e il porfido rosso o una seconda varietà di marmo colorato.

Fig. 14 – Particolare della Veduta di città ideale (1480-1490 circa) conservata presso Palazzo Ducale di Urbino: il tempietto rotondo al centro della composizione è di ordine corinzio

Tuttavia, l’ordine corinzio – questa volta con colonne lisce completamente bianche – è stato scelto anche dall’autore della Veduta di città ideale (1480-1490 circa) conservata nel Palazzo Ducale di Urbino per il tempietto circolare che funge da fulcro visivo della composizione (Fig. 14).

Fig. 15 – Rocca di Vignola, Modena, Sala del Padiglione: particolare della decorazione ad affresco (purtroppo molto degradata) con un padiglione da giardino con pilastrini di ordine corinzio

Un altro esempio di ordine corinzio dipinto si nota nella Sala del Padiglione della Rocca di Vignola (Modena). Il padiglione in questione (Fig. 15), con tutti i lati aperti su un giardino, ha il tetto piramidale sorretto da quattro pilastrini quadrati con base modanata rossa (forse per suggerire il porfido o un marmo di questo colore), fusto bianco con tre scanalature molto evidenti e capitello grigio, probabilmente per richiamare la pietra serena o un marmo grigio come il bardiglio. Il suo aspetto è molto simile agli esemplari classici, ma il pessimo stato di conservazione dell’affresco ha causato la perdita di leggibilità dei particolari più minuti come le singole foglie di acanto.

Fig. 16 – Mantova, casa in via Fratelli Bandiera con facciata affrescata di fine ‘400: particolare del partito architettonico con trabeazione modanata e colonne con capitelli ispirati all’ordine corinzio

In altri casi i capitelli corinzi sono stati completamente rivisitati, generando un elemento radicalmente diverso da quello di partenza. Lo si nota ad esempio nel partito architettonico di fine ‘400 affrescato su una casa nel centro storico di Mantova (Fig. 16): le colonne hanno il fusto a imitazione del marmo bianco (di cui sono riprodotte anche le venature) e capitelli giallo ocra (forse a imitazione del preziosissimo bronzo dorato), con un motivo di foglie simili a palmette e una fascia superiore con decorazione a ovuli, purtroppo scarsamente leggibile a causa del degrado.

Fig. 17 – Palazzo Ducale di Agliè (Torino): particolare di una delle facciate esterne, con lesene di ordine composito: dell’originaria decorazione in stucco si conserva un unico capitello integro, perché la muratura è stata completamente decorticata

L’ordine composito è invece meno diffuso, probabilmente per la sua maggior complessità di esecuzione. Un esempio significativo è però il partito architettonico con lesene composite nel Palazzo Ducale di Agliè in provincia di Torino, di cui si conserva un solo capitello integro (Fig. 17) per la completa asportazione della decorazione originaria in stucco.

Fig. 18 – Bomarzo (Viterbo), Palazzo Orsini: particolare della decorazione di una sala interna con colonne tortili di ordine composito. Il fusto della colonna è dipinto a finto marmo verde, mentre il capitello e le decorazioni avvolte attorno al fusto simulano probabilmente il bronzo dorato

Anche nei partiti architettonici dipinti l’ordine composito è decisamente raro, ma comunque attestato. Lo si vede ad esempio in una delle sale interne del Palazzo Orsini a Bomarzo (Viterbo): le colonne tortili hanno il fusto di pietra verde con ghirlande floreali di bronzo dorato avvolte a spirale, e sorreggono una trabeazione modanata con un motivo a becchi di flauto (Fig 18). I capitelli, pur dipinti nei minimi particolari, risultano abbastanza stilizzati soprattutto nelle foglie di acanto.

Bibliografia:

– Jacopo Barozzi da Vignola, Regola delli cinque ordini d’architettura, 1562

– Andrea Palladio, I cinque ordini di Architettura, Venezia, 1584

– Giorgio Vasari,