Dopo aver analizzato i danni più comuni riportati dagli edifici storici durante un

terremoto e i dissesti più comuni di

archi, volte e piattabande, in questo articolo ci occuperemo specificamente dei dissesti strutturali in condizioni statiche, cioè quando l’edificio è sottoposto ai suoi

carichi di esercizio normali.

Classificazione dei dissesti edifici storici in condizioni statiche

Normalmente i

dissesti in condizioni statiche sono causati da:

- difetti costruttivi come fondazioni troppo superficiali o architravi non dimensionati correttamente;

- carichi verticali eccessivi o decentrati;

- cedimenti o assestamenti localizzati del terreno;

- interventi inadeguati;

- una combinazione di due o tre fattori.

Una situazione assai comune riguarda ad esempio l’esecuzione di una sottofondazione molto rigida con palificate o cordoli di calcestruzzo armato in una sola porzione dell’edificio, fatto che provoca un’anomala distribuzione dei carichi con conseguente formazione di lesioni nelle murature non oggetto di intervento.

I

dissesti più comuni in condizioni statiche sono quindi:

- la formazione di “archi di scarico naturali” nella muratura immediatamente soprastante ad architravi in legno o pietra, oppure ad archi o piattabande non dimensionate correttamente;

- le lesioni a taglio diagonale, gli “archi di scarico naturali” o lesioni verticali dovute al cedimento del terreno o ai carichi verticali eccessivi;

- i dissesti a schiacciamento;

- le lesioni verticali per l’ammorsamento insufficiente di due pareti non contemporanee.

Naturalmente, come vedremo meglio nell’ultimo paragrafo, in uno stesso edificio sono spesso visibili contemporaneamente due o più dissesti diversi.

Gli “archi di scarico naturali” sugli architravi delle bucature

Un dissesto assai comune, tipico soprattutto dell’edilizia minuta tradizionale, è la formazione di

lesioni semicircolari o paraboliche nelle porzioni di muratura immediatamente soprastanti l’architrave di una bucatura (

Fig. 1); quasi sempre associata alla

rottura di un architrave monolitico in pietra (

Fig. 2), all’inflessione eccessiva di uno di legno o alla cerniera plastica centrale di archi o piattabande. Nei casi più gravi il dissesto si aggrava fino a comportare il crollo totale o parziale della muratura lesionata (

Fig. 3).

Il dissesto è dovuto unicamente al

sovraccarico a flessione dell’architrave (ad esempio in seguito al collocamento improprio della trave maestra di un solaio), spesso associata al sottodimensionamento o progettazione errata dello stesso.

Normalmente infatti un architrave sostiene il peso proprio e i carichi gravanti su una porzione della muratura più o meno corrispondente a un triangolo equilatero di base pari alla sua luce: questa zona è perciò soggetta soprattutto a compressione, con l’architrave invece caricato a flessione.

Se quest’ultimo è sottodimensionato o se i carichi verticali appaiono così gravosi da causarne la rottura o l’inflessione eccessiva, la muratura soprastante si ritrova sottoposta a uno sforzo di taglio che non è in grado di sopportare, creando le tipiche lesioni diagonali con origine negli spigoli dell’apertura, che – congiungendosi – formano un vero e proprio

arco di scarico.

Il risultato è perciò la formazione di una nuova configurazione strutturale in cui la muratura residua risulta sottoposta a sola compressione.

Questo meccanismo era ben noto agli antichi costruttori, che cercarono di alleggerire i carichi degli architravi con archetti di scarico, un sordino costituito da due pietre disposte alla cappuccina (

Fig. 2) o vere e proprie piccole finestre.

Dissesto a taglio per cedimento del terreno

Il

cedimento del terreno si verifica normalmente in seguito alla subsidenza, cioè all’abbassamento del livello della falda acquifera (che può essere definitivo o soltanto temporaneo, con abbassamento in estate e sollevamento in autunno-inverno) o eventi traumatici come frane, scavi in prossimità delle fondazioni e grosse perdite d’acqua.

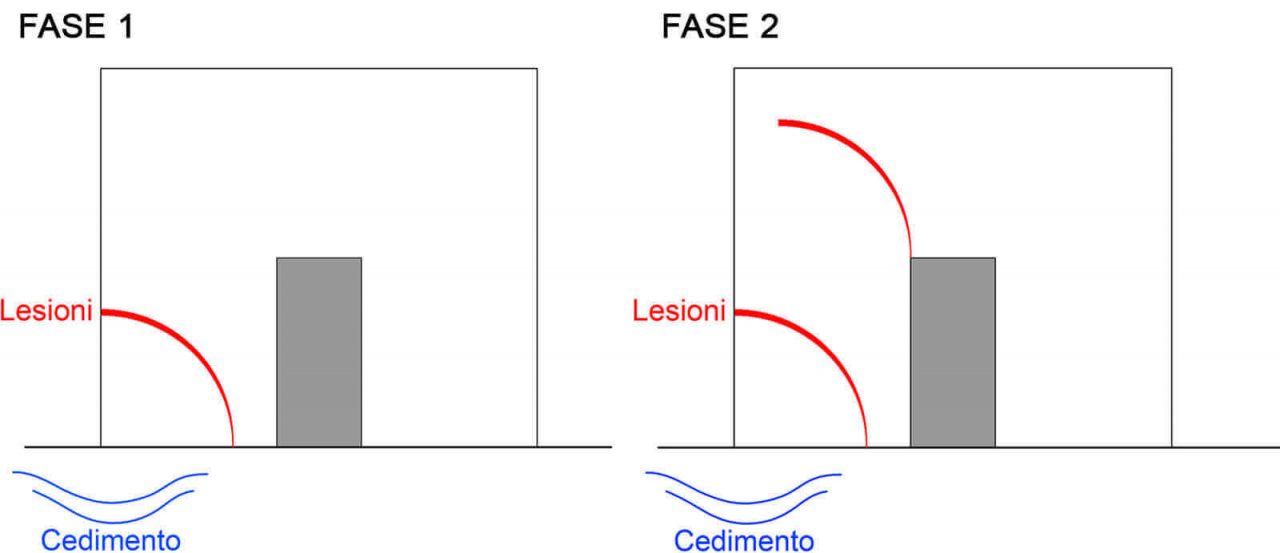

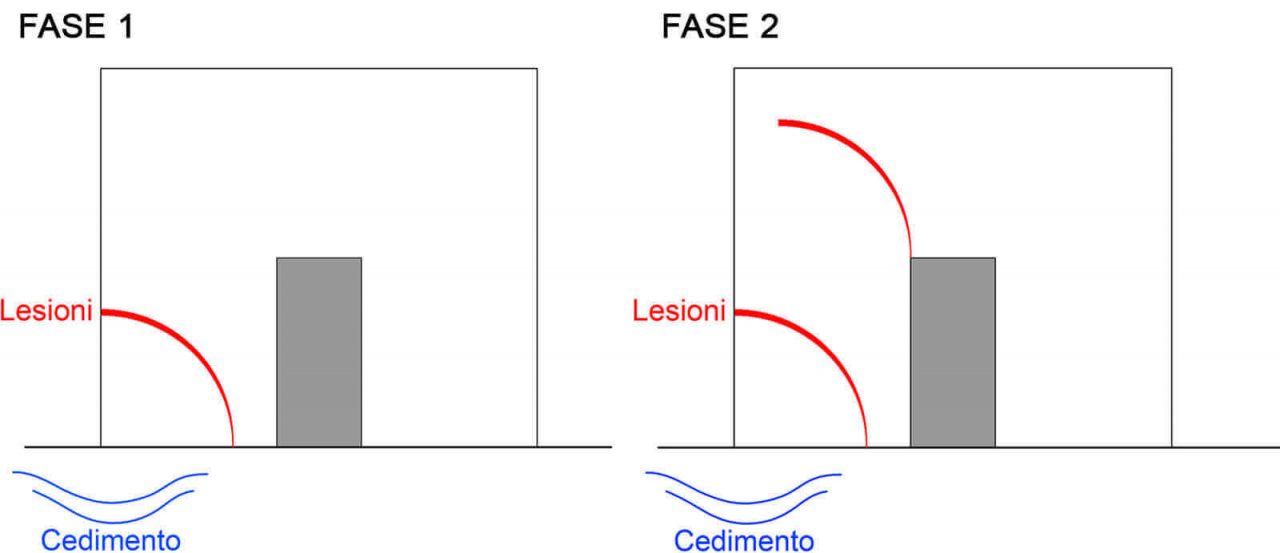

Evoluzione del quadro fessurativo per il cedimento localizzato del terreno di fondazione nella zona del cantonale, con formazione di lesioni parallele in corrispondenza degli spigoli di porte e finestre. Elaborazione di uno schema tratto da G. Cangi, Manuale del recupero strutturale antisismico

Il quadro fessurativo conseguente consiste di

lesioni a taglio diagonale con inclinazione corrispondente a quella dell’angolo caratteristico α della muratura, ma la cui posizione ed entità cambiano in base al punto in cui si manifesta il cedimento del terreno.

Infatti, se questo è ubicato sotto o vicino a un’apertura, soprattutto se di luce notevole, si forma un arco di scarico naturale molto simile a quello descritto nel paragrafo precedente.

Un

cedimento del cantonale (o della zona prossima a questo) produce invece una lesione con andamento inclinato o parabolico nelle zone più basse della muratura. Con il progredire del dissesto, compare inoltre un’ulteriore lesione parallela alla prima, posta a una quota più alta o nello spigolo di un’eventuale bucatura.

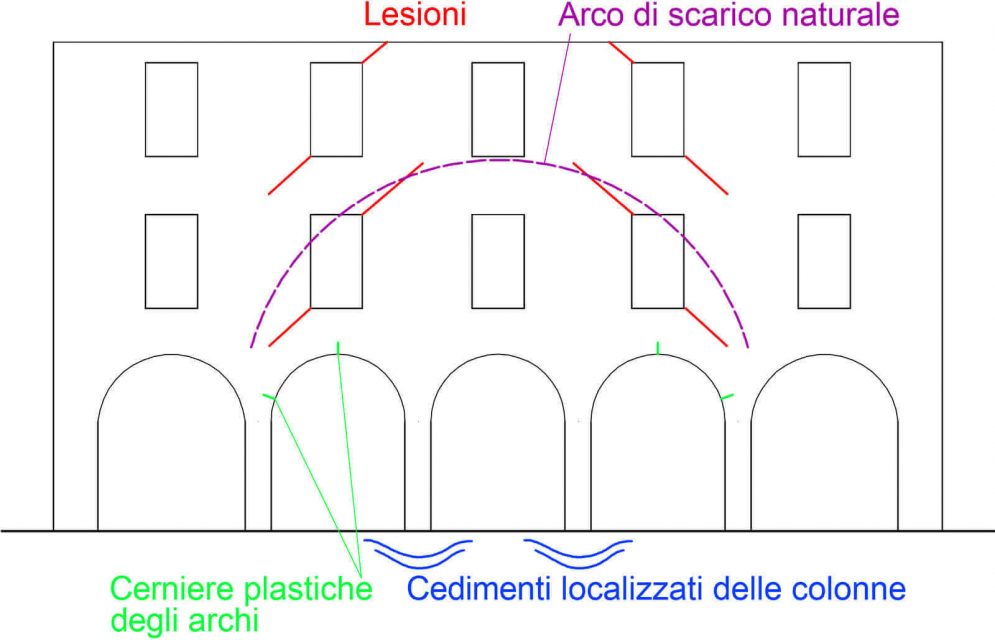

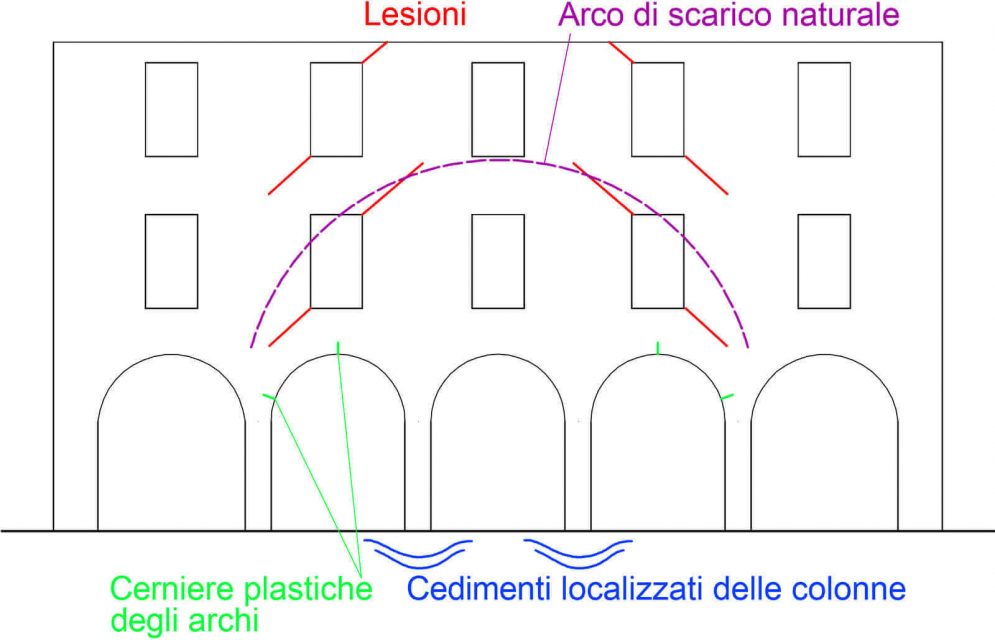

Nel caso infine delle colonne centrali di un porticato in edifici con muri di mattoni di buona qualità si creano delle lesioni diagonali simmetriche che possono estendersi all’intera facciata (

Fig. 7).

Schema di una palazzina tradizionale con cedimento del terreno sotto alle colonne centrali del portico, con formazione di lesioni a taglio diagonale (evidenziate in rosso), di un arco di scarico naturale (evidenziato in viola) e delle cerniere plastiche per il dissesto a flessione di due archi per abbassamento di una delle imposte (evidenziate in verde)

Dissesto a taglio per carichi verticali eccessivi

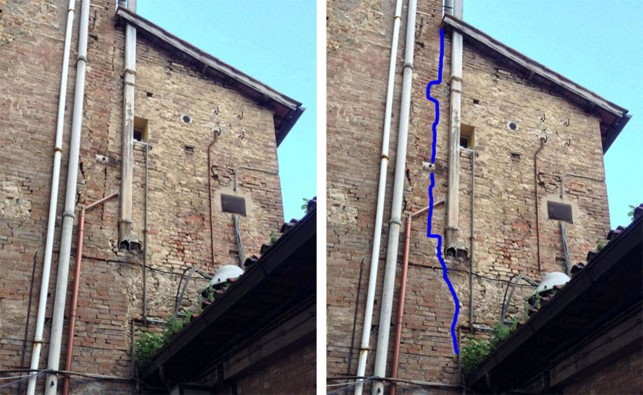

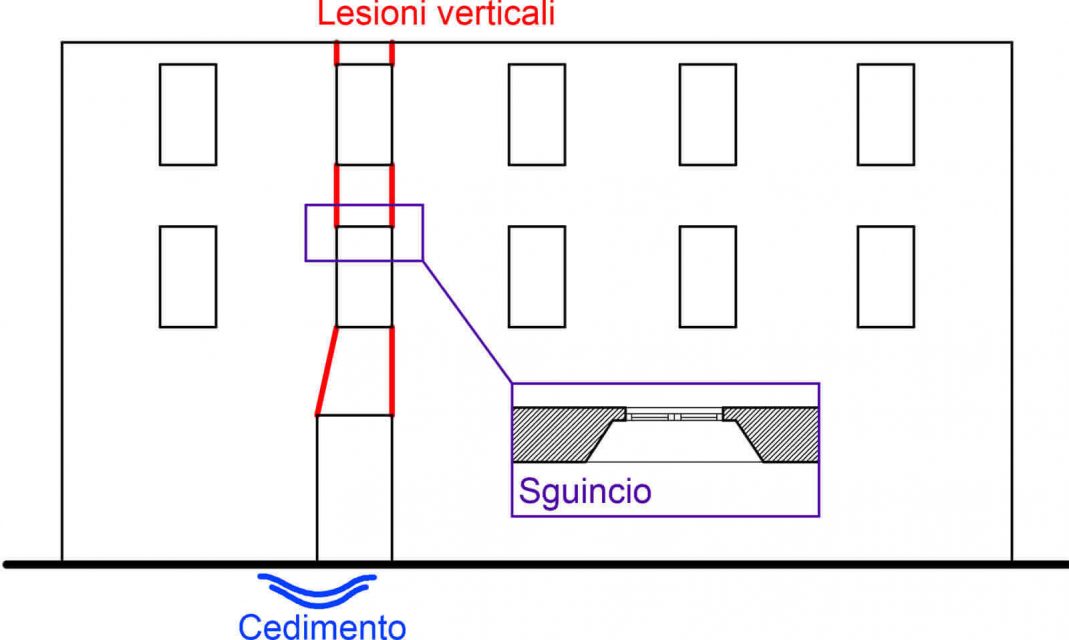

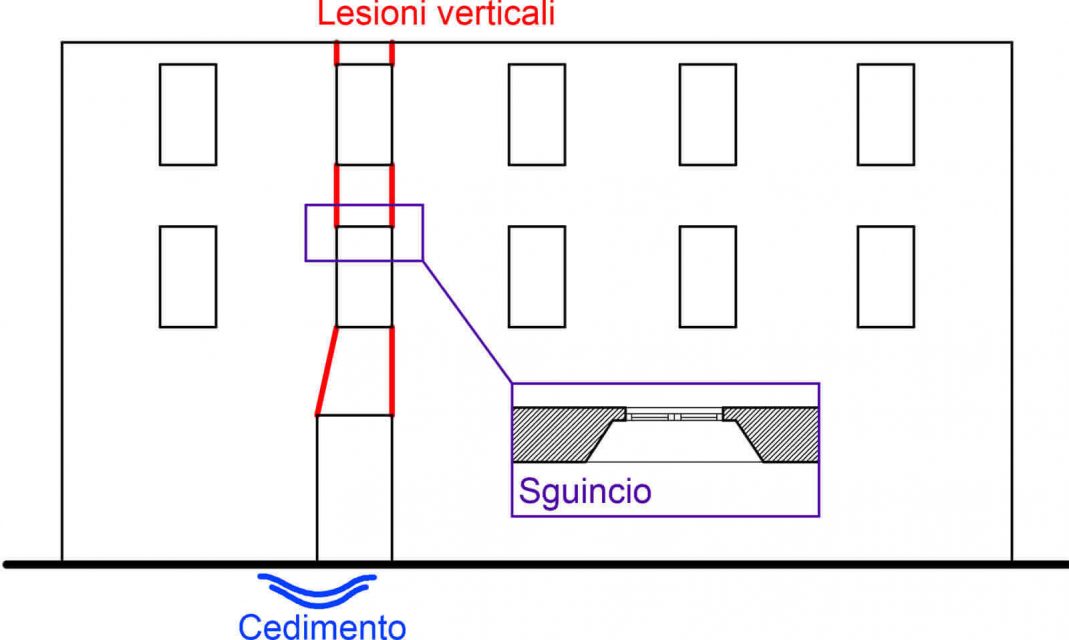

Nelle murature di pietrame o ciottoli di fiume a tessitura disordinata e/o in edifici con più finestre sovrapposte (soprattutto se dotate di sguinci) le lesioni da cedimento del terreno tendono invece ad assumere una direzione marcatamente verticale che – analogamente a quanto riscontrabile nel dissesto della

Fig. 7 – collegano gli spigoli delle aperture (

Fig. 8).

In un cedimento del terreno in corrispondenza di una colonna di (porte e finestre con sguinci o cambiamenti di spessore della muratura le lesioni hanno un andamento tendenzialmente verticale

Lo stesso fenomeno, detto “parzializzazione del pannello murario”, si verifica anche nelle murature scadenti di pietrame sottoposte a carichi verticali eccessivi.

Dissesti edifici storici: lo schiacciamento

Anche il dissesto a schiacciamento è causato dai carichi verticali eccessivi, ma riguarda soprattutto le murature con due paramenti poco ingranati, i maschi murari troppo snelli, i pilastri e le colonne, soprattutto se di pietra.

È inoltre molto più insidioso dei cedimenti del terreno o della parzializzazione del pannello murario, perché – a differenza di questi ultimi – il quadro fessurativo caratteristico e i segni premonitori appaiono decisamente meno vistosi, e perciò tendono a passare inosservati assai più facilmente.

Anche in questo caso il dissesto si manifesta in modo diverso a seconda dell’elemento coinvolto.

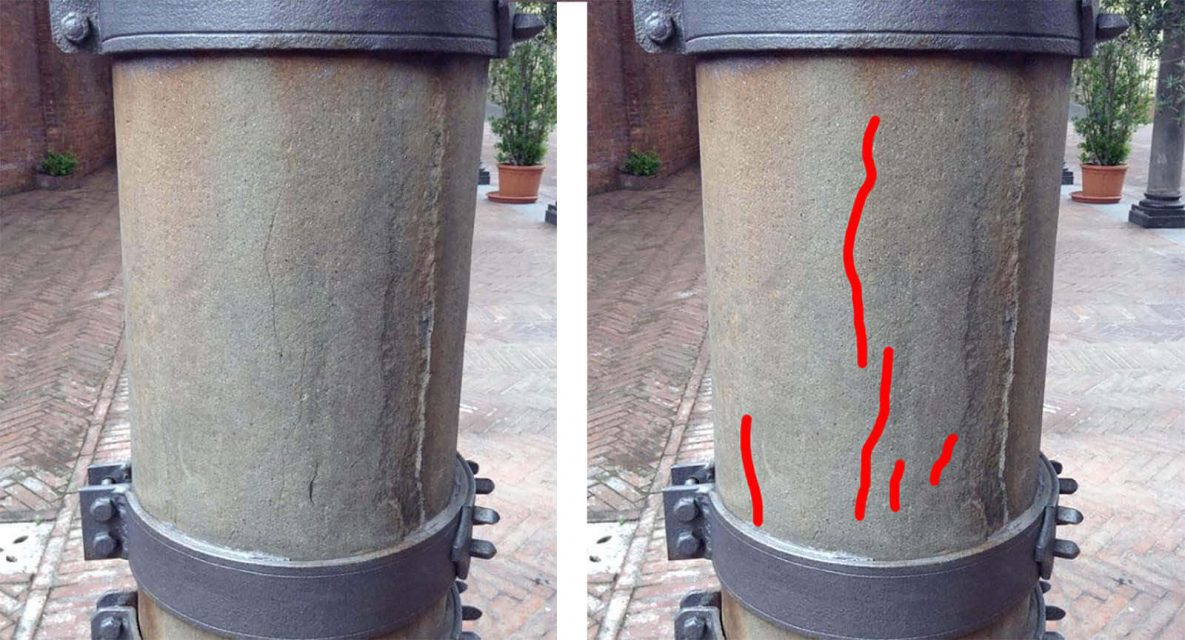

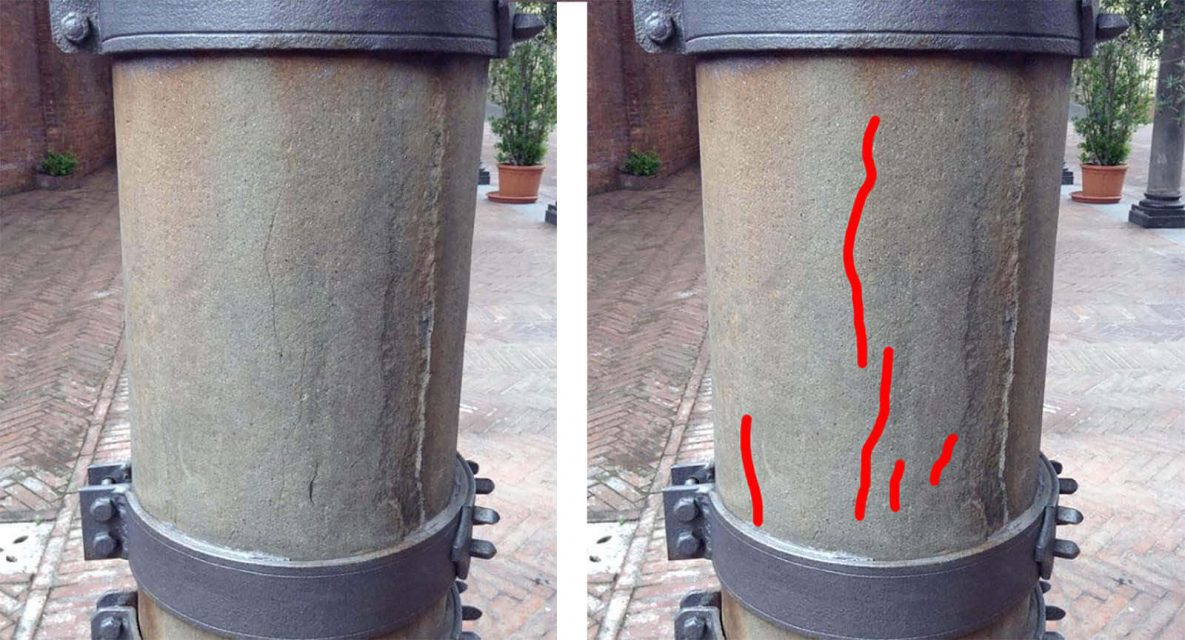

Colonna monolitica in pietra con grave dissesto per schiacciamento evidenziato da una serie di lesioni verticali parallele

In colonne e pilastri monolitici di pietra, uno schiacciamento in fase precoce si manifesta ad esempio con la formazione di alcune lesioni verticali molto brevi e sottili nella porzione centrale del fusto, che – con l’aggravamento del dissesto – tendono al allungarsi, allargarsi e moltiplicarsi progressivamente, fino ad arrivare alla completa rottura dell’elemento, al formarsi di profonde fessurazioni o perfino all’espulsione di porzioni di materiale (

Fig. 9).

Un altro indizio prezioso della presenza di dissesti a schiacciamento ormai storicizzati (ma sempre pronti a riattivarsi in caso di aumento dei carichi verticali) è la presenza di

antiche cerchiature di ferro battuto.

Maschio murario con grave dissesto per schiacciamento evidenziato dal distacco reciproco dei paramenti murari in sezione

Il reticolo di lesioni verticali, cioè il quadro fessurativo caratteristico dei dissesti a schiacciamento, compare anche nei pilastri in muratura e nei maschi murari troppo snelli, soprattutto se costituiti da due paramenti poco ingranati.

Sull’alto lato del maschio murario della Fig. 10 si nota un grave dissesto per schiacciamento evidenziato da un fitto reticolo di lesioni verticali parallele

Inizialmente lo schiacciamento si manifesta infatti con il distacco reciproco dei paramenti, quasi sempre evidente solo nei pilastri o negli stipiti di porte e finestre per la formazione di una tipica lesione verticale di ampiezza massima a metà della sua altezza (

Fig. 10). Successivamente compare uno spanciamento, più o meno esteso ed evidente in base alle caratteristiche della muratura e alla localizzazione dei carichi, insieme a un fitto reticolo di lesioni tendenzialmente verticali (

Fig. 11): tanto più queste sono estese, lunghe, numerose e ravvicinate, tanto più il dissesto e grave ed avanzato.

Campanile romanico con evidente spanciamento della muratura per i carichi verticali eccessivi

Se infine il dissesto riguarda un’intera parete e i carichi verticali sono particolarmente gravosi – come ad esempio nel caso di torri o campanili – lo spanciamento risulta particolarmente accentuato (

Fig. 12).

Lesioni verticali per mancato ammorsamento di murature non contemporanee

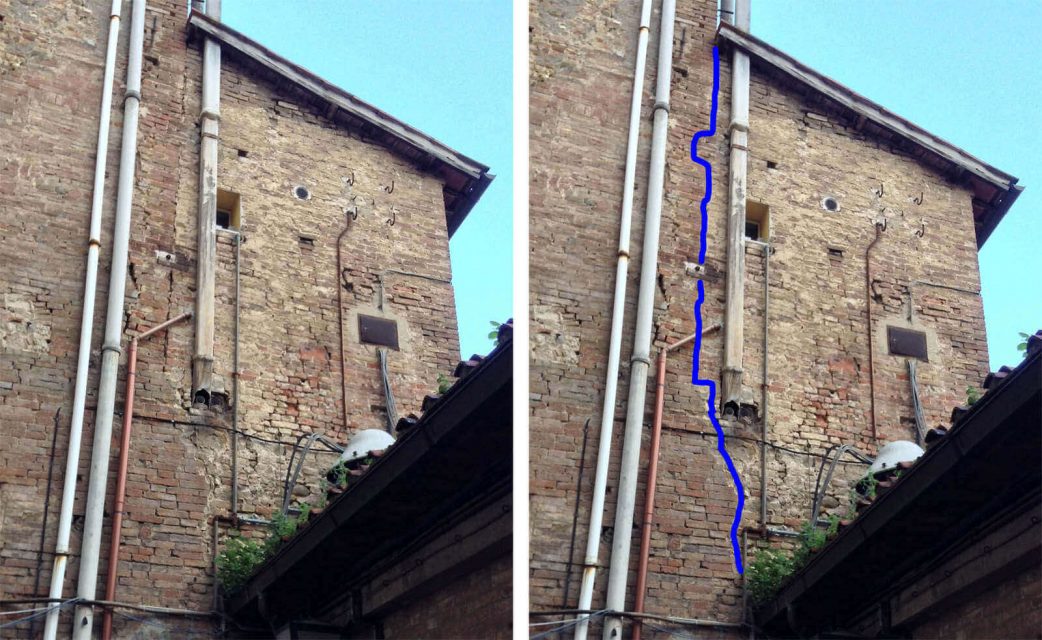

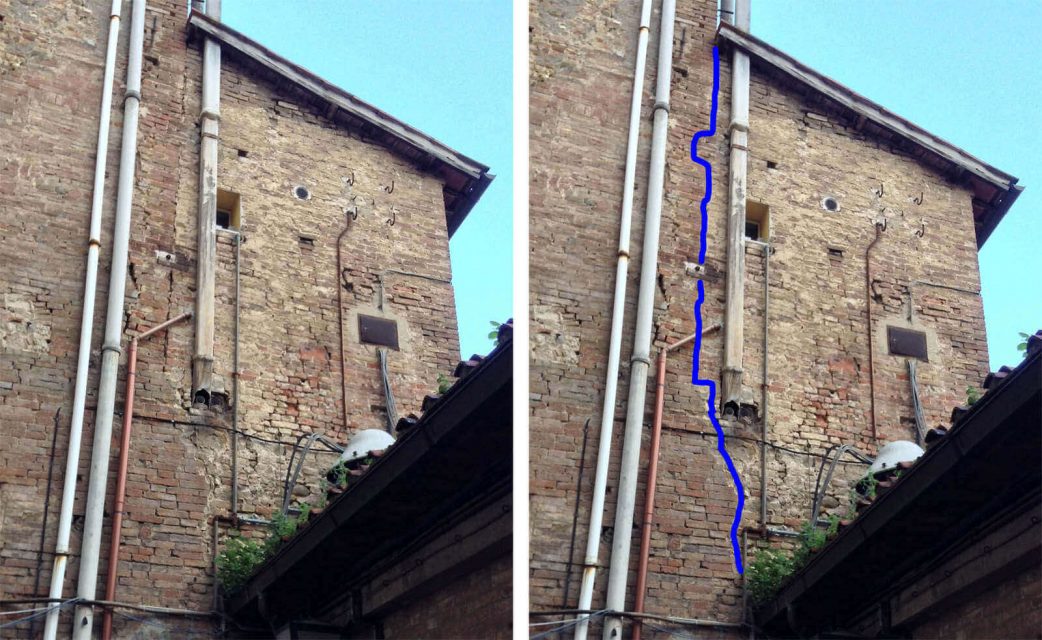

Non sempre però le lesioni verticali indicano un dissesto preoccupante: quelle ubicate subito prima dello spigolo di un edificio, in corrispondenza dell’unione tra due pareti appartenenti a fasi costruttive o edifici diversi (

Fig. 13) o dello stipite di una bucatura tamponata sono infatti dovute semplicemente a un ammorsamento non corretto o insufficiente tra murature non contemporanee.

Esempio di lesione verticale per l’ammorsamento non corretto di due corpi di fabbrica non contemporanei

Tuttavia, anche se non rilevanti per la stabilità dell’edificio, costituiscono un grave indizio di vulnerabilità sismica a cui porre rimedio urgentemente, perché – in caso di terremoto con direzione perpendicolare – si potrebbe verificare facilmente il ribaltamento della facciata, con conseguente crollo parziale dell’edificio e gravi rischi per l’incolumità delle persone.

Casi studio: l’analisi di un dissesto complesso

Naturalmente, capita spesso che nello stesso edificio si trovino contemporaneamente due o più dissesti: in questi casi l’analisi del quadro fessurativo si complica notevolmente, perché le varie lesioni possono fondersi o sovrapporsi, creando configurazioni difficilmente comprensibili a un occhio non esperto.

Perciò a puro titolo di esempio si propongono due casi studio: il portico di un edificio ottocentesco nella campagna modenese e una casa tardo-medievale.

Arco a sesto ellittico probabilmente ottocentesco con le reni costruite secondo il principio della falsa cupola: l’errore costruttivo ha contribuito alla formazione di un quadro fessurativo complesso

Nel primo caso, una persona non esperta di edilizia (probabilmente lo stesso contadino che poi abitò la casa) realizzò un

arco a sesto ellittico con le reni costruite con il principio della falsa cupola: ciascun mattone è stato infatti posizionato con un lieve aggetto rispetto a quello sottostante, e poi tagliato per ottenere il profilo geometrico dell’arco (

Fig. 14). La chiave e le porzioni adiacenti alle false reni sono invece costruite normalmente, con uno spessore di tre teste di mattoni; mentre l’arco è completato da “raccordi” intermedi con spessore di sole due teste. É stata anche installata una catena per il contenimento delle spinte orizzontali, posizionata correttamente all’altezza delle reni.

Interpretazione del quadro fessurativo causato dalla costruzione inadeguata dell’arco della Fig. 14

Dal punto di vista costruttivo l’arco risulta però inadeguato, come dimostra la presenza di un dissesto composto formato da: una classica lesione da cerniera plastica per dissesto a

flessione nella giunzione tra la chiave (più spessa) e il “raccordo” mediano più sottile (

Fig. 15 – linea rossa); e una lunga lesione che, dall’alto verso il basso, si presenta dapprima verticale, poi inclinata a 45°, quindi parallela al profilo dell’arco, e infine nuovamente verticale nel piedritto sinistro. Questa particolare configurazione deriva probabilmente dalla fusione di tre lesioni preesistenti in seguito all’aggravamento del dissesto: un “mezzo arco di scarico naturale” (linea gialla); l’errata costruzione delle reni (linea blu), e un possibile dissesto a schiacciamento (linea verde).

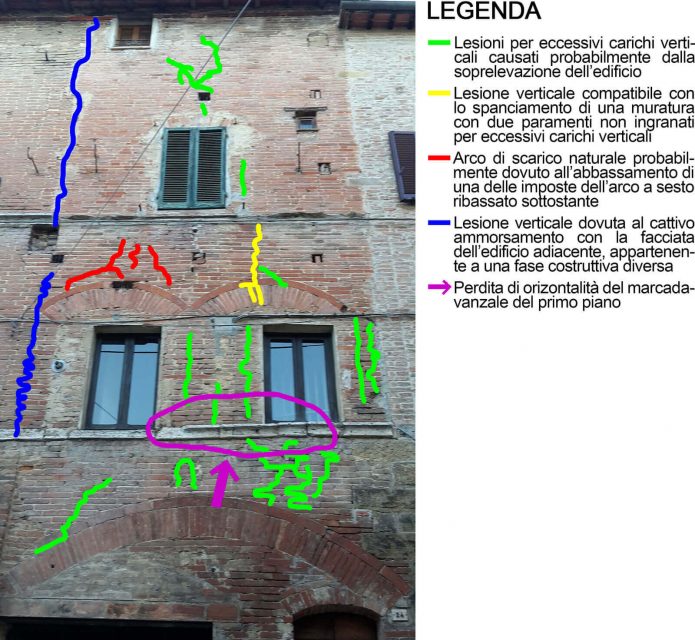

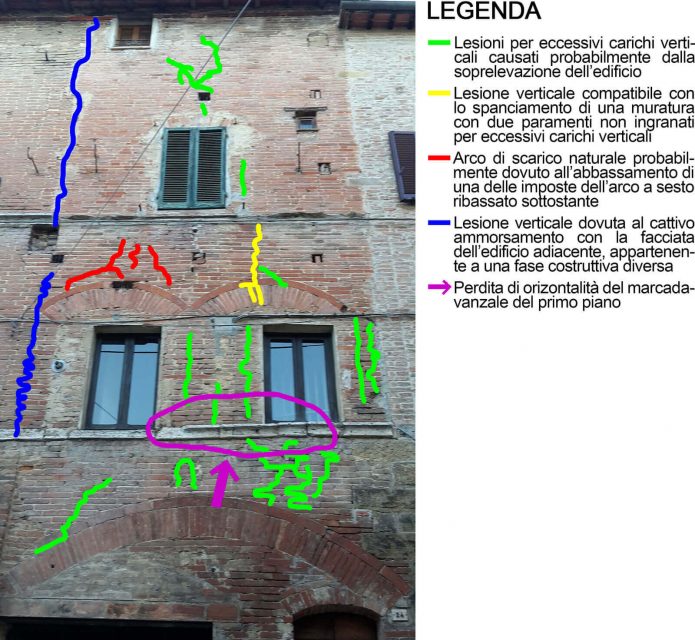

Casa a schiera matura tardo-medievale con un quadro fessurativo esteso e complesso ormai storicizzato

Il secondo caso riguarda invece una casa a schiera matura (detta anche “lotto gotico” –

Fig. 17), probabilmente databile alla fine del XIV o alla prima metà del XV secolo, successivamente soprelevata e rimaneggiata più volte. Inoltre,

conformemente al proprio tipo edilizio, l’edificio presenta due grandi finestre (successivamente rimpiccolite) del primo piano molto vicine agli spigoli della facciata, i due ingressi del piano terra (originariamente corrispondenti alla casa e alla bottega) e un grande arcone a sesto ribassato al piano terra, forse corrispondente alla “vetrina” dell’originaria bottega medievale.

Il quadro fessurativo nell’edificio della Fig. 16 è stato probabilmente causato dalla modifica della bucatura dell’attuale civico 26

Il quadro fessurativo, molto esteso e articolato, si compone invece di (

Figg. 17 e

19):

- numerose lesioni verticali o inclinate di circa 45° visibili soprattutto al primo, secondo e terzo piano;

- una lesione verticale molto evidente nella ghiera dell’arco di uno dei finestroni del primo piano;

- un arco di scarico naturale sopra la finestra sinistra del primo piano;

- una lesione verticale proprio nello spigolo sinistro della facciata;

- un’evidente perdita di orizzontalità del marcadavanzale in pietra del primo piano.

Ipotesi interpretativa del quadro fessurativo dell’edificio della Fig. 16

Tutte queste lesioni, in apparenza scollegate tra loro, potrebbero invece avere una causa comune, cioè la creazione del portone dell’attuale civico 26, con conseguente eliminazione del piedritto sinistro del grande arcone a sesto ribassato e la parziale eliminazione di uno sperone di rinforzo (

Fig. 18), aggiunto successivamente.

I carichi portati dall’arcone sono stati perciò sostenuti dall’architrave della nuova bucatura, costituito da due

profilati metallici IPE o HE. Si tratta però di una soluzione inadeguata, perché il nuovo architrave, molto elastico, deformandosi a flessione ha comportato l’abbassamento di una delle imposte dell’arcone, con conseguente formazione dell’arco di scarico naturale sulla finestra sinistra (

Fig. 19 – linee rosse).

Le lesioni verticali o inclinate (linee gialle e verdi) e la perdita di orizzontalità del marcadavanzale (frecce viola) sembrano invece legate allo schiacciamento prodotto dai carichi verticali eccessivi in una muratura scadente, con più fasi costruttive non ammorsate correttamente e maschi murari molto esili, soprattutto in corrispondenza del primo piano.

Anche la lesione verticale dello spigolo sinistro è infine dovuta al non-ammorsamento con la facciata dell’edificio adiacente.

Bibliografia

Cangi Giovanni,

Manuale del recupero strutturale antisismico, Roma, DEI Tipografia del Genio Civile, 2012.