I

cinque ordini architettonici classici (in ordine strettamente cronologico dorico, ionico, corinzio, composito e tuscanico) giocano un ruolo fondamentale nella decorazione interna e di facciata degli edifici soprattutto a partire dal Rinascimento, quando – con la riscoperta dell’arte romana – si verificò il deciso recupero del linguaggio artistico e architettonico della Classicità.

L’interpretazione rinascimentale dei cinque ordini classici

Gli ordini classici – rigidamente codificati dall’architettura greca e poi romana – vennero dunque studiati, rilevati, descritti e molto spesso anche “riletti” da numerosi pittori, architetti e trattatisti, generando più

versioni differenti. Le descrizioni più famose (anche corredate da repertori e tavole grafiche) sono quelle cinquecentesche di Giorgio Vasari (Capitolo III de

Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1550), Jacopo Barozzi da Vignola e Andrea Palladio: questi ultimi vi dedicarono addirittura due intere monografie, edite rispettivamente nel 1562 e 1584.

Foto 1 – Nel Cortile della Cavallerizza nel Palazzo Ducale di Mantova (1560 circa) si nota un ottimo esempio della rilettura manierista dell’ordine dorico, con colonne tortili e piedistalli arricchiti da bugnati rustici

Gli ordini architettonici conobbero anche una certa evoluzione legata in particolare allo stile del momento. Gli

esemplari quattrocenteschi appaiono infatti più fedeli ai modelli antichi, mentre nello

stile manierista e in

epoca barocca di assiste a una maggior libertà formale ed esuberanza decorativa: la decorazione manierista del Cortile della Cavallerizza del Palazzo Ducale di Mantova, con il suo dorico con colonne tortili e bugnati rustici (

Foto 1) è un ottimo esempio di questa tendenza. Tuttavia nel XIX secolo il processo si inverte nuovamente, soprattutto grazie all’affermazione dello

Stile Impero e del

Neoclassicismo, perché la neonata disciplina dell’archeologia portò al recupero filologico dei modelli antichi.

Della stessa Autrice –

I dissesti degli edifici storici in condizioni statiche: casi e analisi

La composizione degli ordini architettonici

Com’è noto, ogni ordine costituisce un

sistema formale e strutturale completo, inizialmente pensato per la costruzione dei templi e successivamente adattato anche alle facciate sia di edifici specialistici o infrastrutture come teatri, anfiteatri, mercati, basiliche e acquedotti, sia – a scala decisamente più ridotta – ai

peristilii delle

domus. In questi casi si tendeva perciò a sovrapporre gli ordini secondo una sequenza abbastanza ben codificata, che dal basso verso l’alto prevedeva l’ordine dorico o tuscanico, l’ordine ionico e infine il corinzio o composito.

Questa usanza fu ripresa fedelmente dall’architettura rinascimentale, di cui gli ordini architettonici costituiscono un elemento caratterizzante.

Ciascun ordine comprende tre porzioni principali: il

basamento o stilobate, la

colonna (a sua volta suddivisa in un’eventuale base, fusto e capitello) e infine la

trabeazione sommitale. Di questi, gli elementi più riconoscibili sono i capitelli (con le loro decorazioni caratteristiche) e le trabeazioni.

Gli ordini architettonici classici nella decorazione

Negli edifici di maggior pregio gli ordini architettonici potevano essere

reali, cioè formati da vere colonne o pilastri con funzioni strutturali (normalmente in pietra a vista o mattoni successivamente intonacati), oppure avere un ruolo puramente ornamentale: in questo caso le colonne diventavano lesene in pietra, cotto lavorato, stucco o semplice pittura a trompe l’oeil.

Foto 2 – In queste edificio nel centro storico di Verona si nota una classica decorazione di facciata del periodo rinascimentale con finte statue entro nicchie riquadrate da colonne e più ordini architettonici sovrapposti

Gli ordini classici sono diffusi nelle decorazioni sia d’interni che di facciata.

Queste ultime, almeno negli edifici più importanti come i palazzi gentilizi, sono spesso caratterizzate dal cosiddetto

partito architettonico, cioè dalla rappresentazione molto dettagliata di ordini completi di colonne e trabeazioni, le cui campate normalmente scandiscono e riquadrano scene figurative a carattere storico, allegorico, mitologico o religioso, oppure uno sfondo con un grottesche, motivi geometrici o l’imitazione pittorica di una cortina muraria in pietra o mattoni faccia a vista. Nella

Foto 2, relativa a un edificio nel centro storico di Verona, si riconosce molto bene questo tipo di decorazione.

L’ordine poteva inoltre essere

gigante, cioè alto come l’intera facciata dell’edificio o almeno per più piani sovrapposti (

Foto 3 e

11).

Foto 3 – Verona, Palazzo Barbieri (1835-1851): esempio di edificio neoclassico con ordine gigante

In altri casi la decorazione si faceva più modesta e prevedeva il solo uso di colonne o pilastri, come avveniva normalmente per i portici e i loggiati.

L’ordine dorico

L’

ordine dorico – comparso nel VII secolo a. C. – è il più antico tra quelli conosciuti.

Foto 4 – Esempio di dorico arcaico in un tempio di Phaestum: si noti l’echino dei capitelli molto largo e dal rigonfiamento accentuato

Nella sua forma originale, si caratterizza per le colonne molto tozze (con un rapporto “canonico” tra diametro e altezza di 1:7) e rastremate verso l’alto, quasi sempre senza base e con il fusto arricchito da 20 o 22 scanalature.

Il

capitello è invece costituito da due parti: l’

echino, quella più bassa a forma di cuscino rigonfio oppure di tronco di cono rovesciato, e l’

abaco, un sottile parallelepipedo a base quadrata con il lato uguale al diametro superiore dell’echino. Nel corso dei secoli quest’ultimo, inizialmente molto largo e con un rigonfiamento accentuato (

Foto 4) subì una netta evoluzione, che lo portò a restringersi progressivamente (

Foto 5).

Foto 5 – L’ordine dorico del Partenone (V secolo a.C.): si notino la trabeazione con metope e triglifi i capitelli dall’echino troncoconico molto più stretto rispetto alla Foto 4

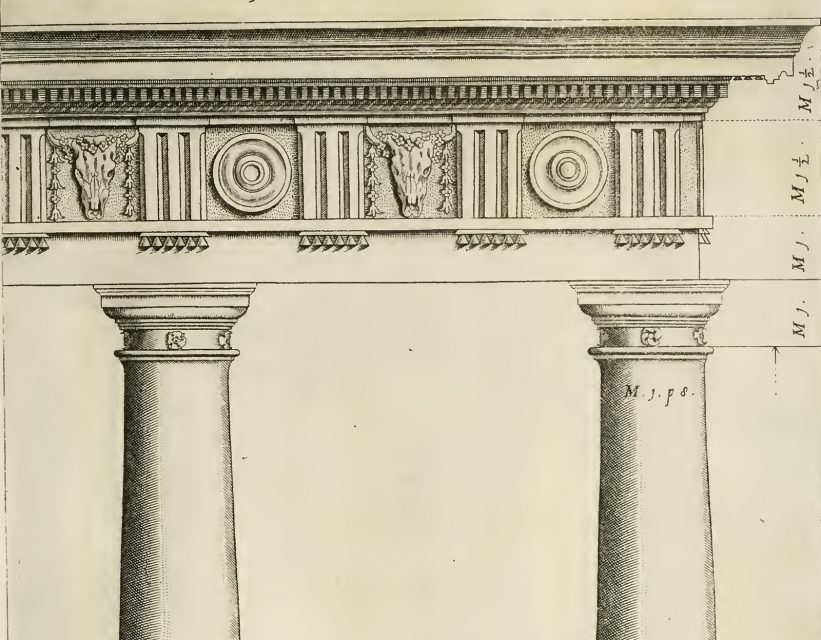

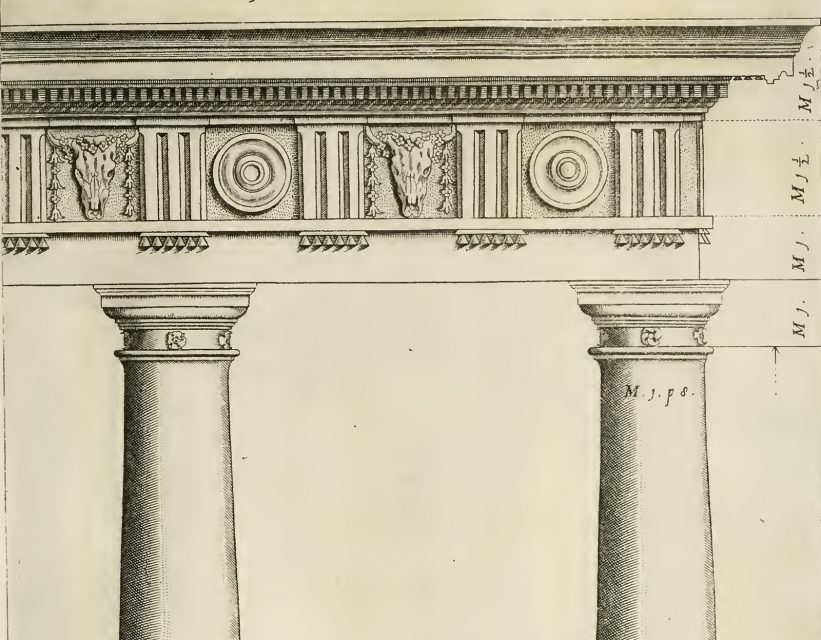

La

trabeazione – chiaramente visibile ad esempio nel Partenone (V secolo a.C. –

Foto 5) o in una decorazione di facciata del XVIII secolo (

Foto 6) – prevede invece l’alternanza di

metope (specchiature rettangolari lisce oppure arricchite da rosette, bucrani o scene figurative –

Foto 6,

7 e

8) e

triglifi, altre specchiature con due, tre o quattro scanalature dalla sezione a V.

Foto. 6 – La trabeazione dorica dipinta a trompe l’oeil di una decorazione di facciata in stile barocco, usata come cornicione sottogronda

L’aspetto dell’ordine dorico subì alcuni mutamenti già nel periodo ellenistico, ma la vera e propria “

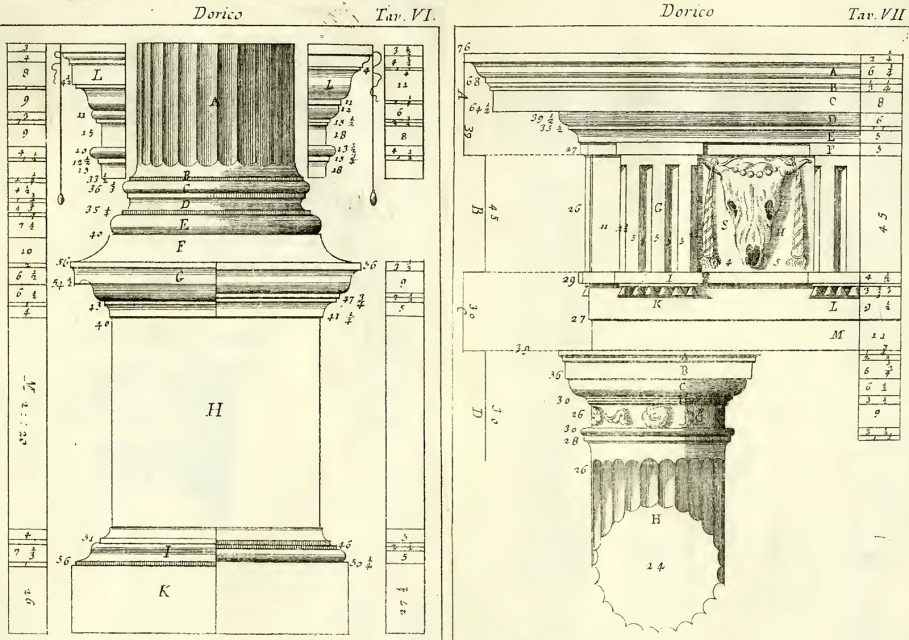

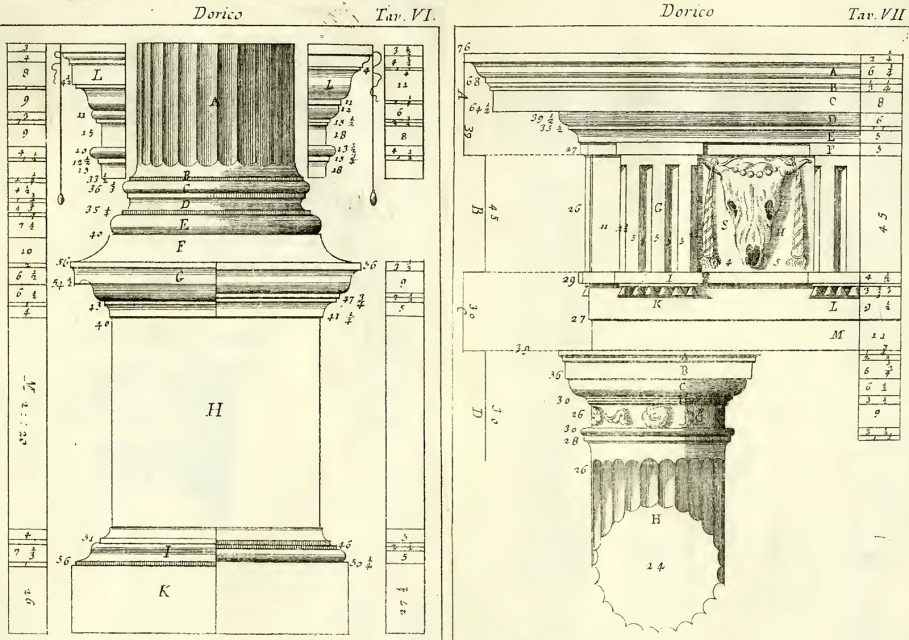

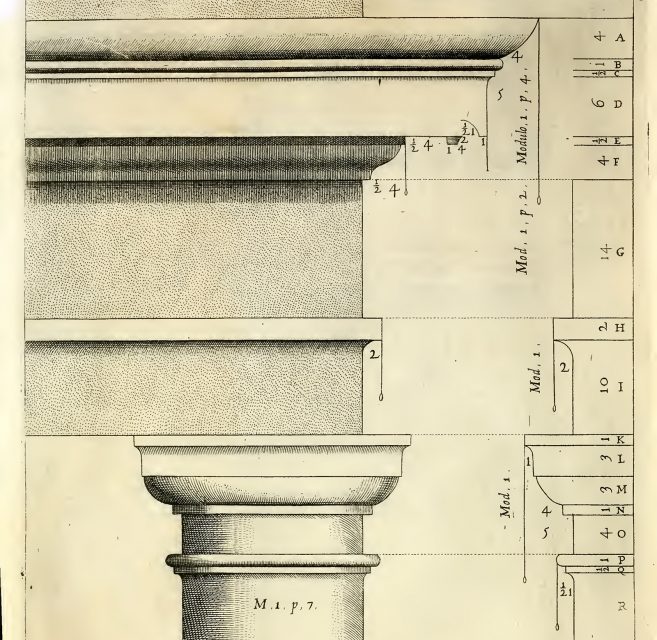

rilettura” avvenne nel Rinascimento: esaminando ad esempio il trattatello del

Palladio (

I cinque ordini di Architettura –

Foto 7), si nota ad esempio che la colonna può essere dotata di una base modanata e di un vero e proprio piedistallo, mentre il capitello e la trabeazione rimangono sostanzialmente inalterati.

Foto 7 – L’ordine dorico secondo Andrea Palladio. Immagine tratta da I cinque ordini di Architettura del 1584

si spinge addirittura oltre, proponendo – a fianco di quello canonico con colonne scanalate – anche un ordine dorico con le colonne lisce e i capitelli arricchiti da una fascia con rosette, a sua volta delimitata da una cornice modanata (

Foto 8).

Non mancano infine alcuni esempi di colonne tortili scanalate (

Foto 1).

Foto 8 – Una versione del dorico di Jacopo Barozzi da Vignola, con le colonne lisce e i capitelli arricchiti da una fascia con cornice modanata. Immagine tratta dalla Regola delli cinque ordini d’architettura del 1562

Secondo la teoria di Vitruvio, l’ordine dorico è la trasposizione in pietra dei sistemi costruttivi arcaici basati sull’uso del legno, un materiale semplice da lavorare ma meno duraturo della pietra e vulnerabile agli incendi: le colonne corrisponderebbero dunque ai pilastri (costituiti da semplici tronchi scortecciati lavorati); mentre l’alternanza di metope e triglifi richiamerebbe le teste delle catene delle capriate che sostenevano la muratura.

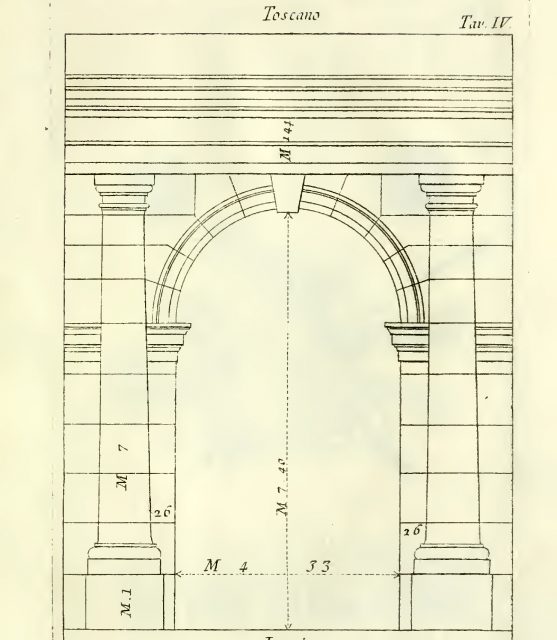

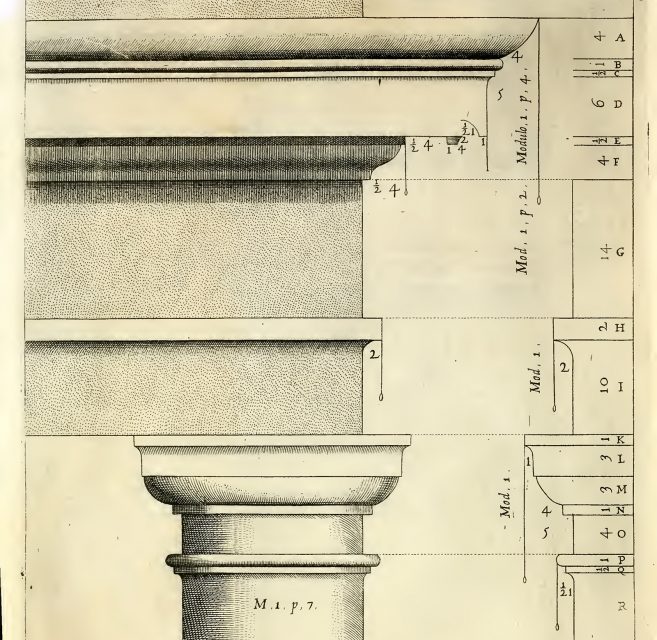

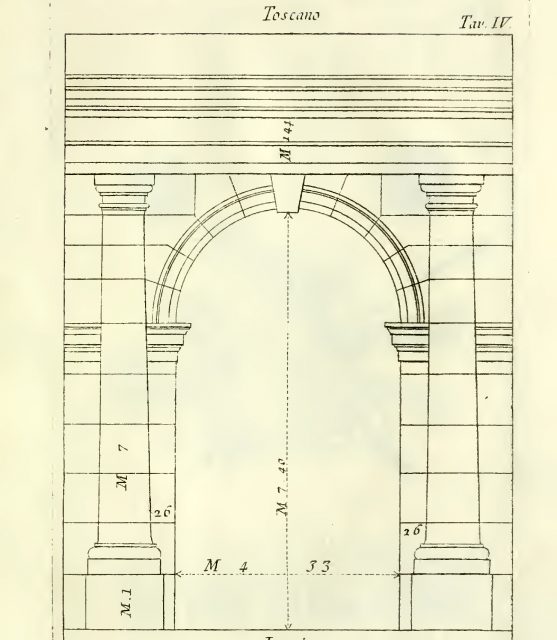

L’ordine tuscanico

L’

ordine tuscanico (o toscano) è molto simile al dorico, e secondo Vitruvio costituisce la semplice rielaborazione di quest’ultimo da parte degli

Etruschi: si riscontra perciò solo nell’

architettura romana e a partire dal Rinascimento, epoca in cui cominciò a diffondersi capillarmente per il suo aspetto semplice ma dignitoso.

Foto 9 – L’ordine tuscanico secondo Andrea Palladio. Immagine tratta da I cinque ordini di Architettura del 1584

Il capitello è sostanzialmente uguale a quello dorico, ma la colonna si riconosce facilmente per il

fusto liscio con

entasis (il rigonfiamento centrale a circa 1/3 dell’altezza) spesso molto accentuata; la trabeazione perde invece metope e triglifi diventando un’alta

cornice modanata.

Foto 10 – L’ordine tuscanico secondo Jacopo Barozzi da Vignola. Immagine tratta dalla Regola delli cinque ordini d’architettura del 1562

Il confronto tra le raffigurazioni dell’ordine dorico (

Foto 7 e

8) e tuscanico eseguite dal Palladio (

Foto 9) e dal Vignola (

Foto 10) chiarisce molto bene tali differenze.

Esempi di dorico e tuscanico nella decorazione di facciata

Nelle

decorazioni di facciata l’ordine dorico, piuttosto raro, è normalmente sostituito dal tuscanico.

Tuttavia nelle Case Cazuffi-Rella di Trento, databili alla prima metà del XVI secolo, si nota una vistosa eccezione a questa regola, perché in corrispondenza dell’unione dei fronti degli edifici originari compaiono rispettivamente due colonne doriche sovrapposte sulla sinistra, e un pilastro tuscanico sulla destra (

Foto 11). Le due colonne doriche, con basi e scanalature, sono una rilettura cinquecentesca del modello antico, mentre il pilastro tuscanico è un esempio di ordine gigante.

Foto 11 – Trento, Case Cazuffi-Rella (prima metà del ‘500): in corrispondenza dello spigolo dell’edificio originario sono accostate le rappresentazioni dell’ordine dorico (a sinistra) e tuscanico (sulla destra)

Un altro esempio di un partito architettonico con ordine tuscanico si riscontra nella facciata del Castello di Spilimbergo (Pordenone), affrescata da Andrea Bellunello nella seconda metà del ‘400. Qui le colonne riquadrano sia le cornici delle finestre, sia le finte nicchie in cui campeggiano due paggi in vesti araldiche che trattengono per le briglie dei cavalli da corsa. Esse poggiano su uno stilobate, sostengono la trabeazione modanata (

Foto 12) ed hanno il fusto dipinto di rosso porpora o giallo ocra per simulare una particolare pietra (probabilmente porfido rosso e una varietà di marmo giallo), con basi e capitelli – ornati da una serie di ovuli o palmette – del colore opposto.

Naturalmente il

livello di dettaglio e la

fedeltà di rappresentazione cambiano notevolmente in base al pregio dell’edificio e alla qualità della decorazione.

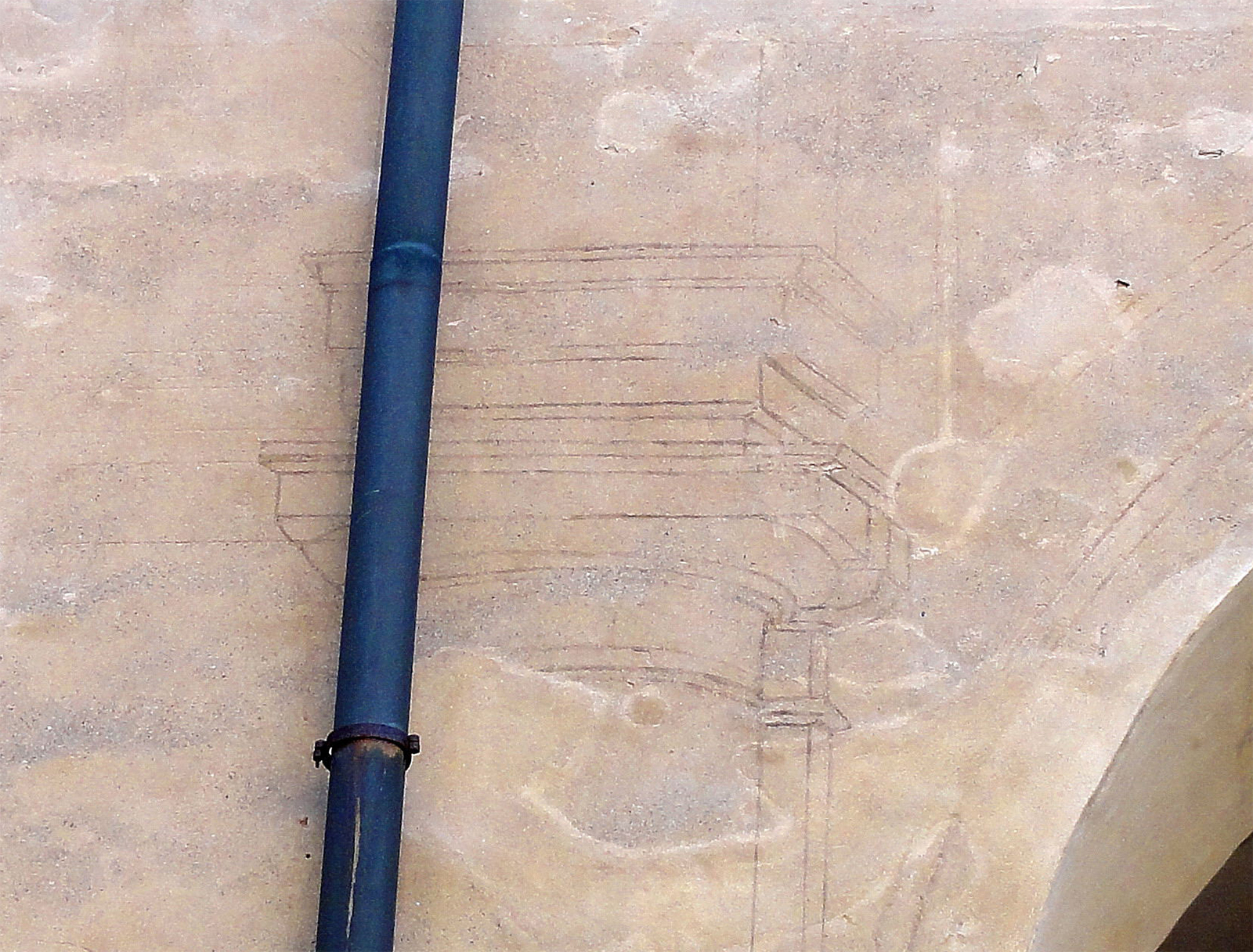

A dimostrazione di quanto affermato, vorrei proporre un paragone significativo. Nella

Foto 13 si nota infatti la sinopia del capitello di una colonna (con lesena retrostante) che in origine faceva parte della decorazione di facciata del cortile interno del Palazzo Ducale di Sassuolo (Modena): il capitello è rappresentato in ogni minimo dettaglio, compreso un ulteriore elemento a forma di dado (detto “segmento di trabeazione”) tra esso e la trabeazione sovrastante. La

Foto 14 riguarda invece la lesena tuscanica con trabeazione visibile in un arco sopravia nel centro storico di Siena: la datazione è incerta, ma l’uso di uno sfondo azzurrino suggerisce una realizzazione settecentesca. Lo stile è semplice e stilizzato, con la lesena (raffigurata in prospetto) delineata da semplici campiture bianche con spessi bordi neri.

Bibliografia

–

Jacopo Barozzi da Vignola,

Regola delli cinque ordini d’architettura, 1562

–

Andrea Palladio,

I cinque ordini di Architettura, Venezia, 1584