Affreschi sulle facciate: come riconoscerli e perché è importante?

Perché bisogna riconoscere gli affreschi?

Saper riconoscere i “veri” affreschi risulta tassativo sia in caso di restauro, recupero o ristrutturazione degli interni o delle facciate di un edificio storico, sia per chi vive o lavora in ambienti decorati, perché l’uso di prodotti (ad esempio per il lavaggio o la pulizia) inadatti può arrecare danni incalcolabili ai dipinti: basti pensare ad esempio che un semplice lavaggio ad acqua può alterare o perfino asportare i colori di una tempera su muro (una tecnica assai comune soprattutto nelle decorazioni ottocentesche), mentre ha un effetto trascurabile su una superficie affrescata o dipinta a calce. Nelle decorazioni di facciata, riconoscere un affresco è invece fondamentale soprattutto per individuare la tecnica pittorica (e perciò adottare le strategie di intervento più adeguate), ricostruire le porzioni scarsamente leggibili a causa del degrado o addirittura documentare la presenza di decorazioni ormai perdute.La tecnica dell’affresco

La tecnica dell’affresco ci è perfettamente nota sia in seguito all’analisi dei numerosissimi reperti posteriori alla fine del XIII secolo, sia tramite le descrizioni di alcuni manuali come Il libro dell’arte di Cennino Cennini, scritto alla fine del ‘300. Come dice il nome, l’affresco o “buon fresco” prevede la stesura dei colori sull’intonaco prima che questo faccia presa. Ciò significa che l’intera lavorazione dev’essere compiuta in un tempo molto breve, compreso tra circa sei ore in un clima secco e due giorni in periodi più umidi come la primavera e l’autunno. Ciascun dipinto di grandi dimensioni veniva perciò suddiviso in porzioni più piccole dette “giornate” o “pontate” in base alle loro caratteristiche. Infatti le giornate – tipiche soprattutto delle scene figurative e dei partiti architettonici più complessi – hanno forma e dimensioni assai variabili, normalmente coincidenti con elementi di paesaggio o figure umane (oppure a singole porzioni delle stesse). Sono inoltre completate da un singolo pittore. Invece, le pontate – fasce orizzontali alte circa due metri e larghe come la superficie da affrescare – corrispondevano ai vari piani dell’impalcatura, erano eseguite da più decoratori contemporaneamente e si usavano soprattutto nelle decorazioni geometriche o modulari (ad esempio le finte tappezzerie medievali) e nei partiti architettonici di bassa o media complessità. I due metodi non sono perciò intercambiabili, anche se talvolta si trovano applicati nella medesima decorazione.La sinopia

Per prima cosa, la parete da affrescare non ancora intonacata veniva ricoperta da un arriccio di calce e sabbia di fiume, oppure di cocciopesto nelle murature molto umide. Se invece si voleva ricoprire un affresco preesistente ormai degradato od obsoleto, si scalpellava fittamente la superficie per migliorare l’aderenza del nuovo intonachino. Nel caso delle scene figurative, si passava quindi all’esecuzione della sinopia. Diffusa soprattutto fra il XIV e il XVI secolo, consisteva di un disegno preparatorio in scala 1:1 (cioè con le stesse dimensioni dell’affresco finito) eseguito con rapidi tratti a pennello generalmente con un pigmento rosso detto sinopia, da cui il nome. Le sue funzioni principali erano tre: mostrare la composizione al committente affinché potesse apportarvi eventuali correzioni; verificare l’effettiva “resa” della composizione sulla parete e nel contesto architettonico prescelto e infine fungere da guida per impostare le giornate, perché durante l’esecuzione dell’affresco la sinopia rimaneva parzialmente visibile, venendo ricoperta gradualmente con l’avanzare del lavoro. Nella Foto 1 si nota la sinopia di un’immagine di San Cristoforo parzialmente visibile sotto all’affresco corrispondente, che è stato curiosamente spostato verso destra.

Foto 1 – Chiesa di San Vigilio a Pinzolo (Trento): sulla parete laterale, sotto a un affresco con l’immagine di San Cristoforo si nota molto bene la sinopia

Il riporto del disegno

Una volta completata la sinopia e ricevuta l’approvazione del committente, si cominciava l’affresco vero e proprio. Il primo passo, da ripetere all’inizio di ogni “giornata”, consisteva nella stesura e successiva lisciatura (dapprima con un frattazzo in legno e quindi con un cazzuolino di metallo) di un sottile intonachino di grassello di calce aerea e sabbia di fiume ben lavata. Subito dopo si passava al riporto del disegno, che poteva essere compiuto in quattro modi: a spolvero, con la quadrettatura, a incisione indiretta (o ricalco) o infine a incisione diretta. Lo spolvero e l’incisione indiretta erano tipici delle scene figurative e richiedevano l’uso del cartone; mentre l’incisione diretta era normalmente riservata ai partiti architettonici più semplici e non richiedeva il cartone, ma a volte sagome o dime in legno, cartone o metallo. La quadrettatura è invece assai più rara, e anch’essa utilizzata sia per le scene figurative, sia per le decorazioni geometriche come le finte tappezzerie.Lo spolvero, la quadrettatura e l’incisione indiretta negli affreschi

Il cartone era un disegno preparatorio in scala 1:1, normalmente eseguito a sanguigna o carboncino su grandi fogli di carta o pergamena. Ė tuttora utilizzato, ma il disegno viene spesso tracciato a pennarello su teli in plastica trasparente o fogli di carta da pacchi. Per riportare il disegno a spolvero, i contorni del disegno sul cartone venivano fittamente forati con un ago o un punteruolo, e quindi – dopo aver fissato il cartone alla parete nel punto desiderato – ricalcati con uno straccio o un tampone intriso di polvere di carbone. Una volta compiuta l’operazione, il cartone veniva rimosso e i puntini così ottenuti ripassati a pannello con un colore scuro o (più spesso) a incisione. Per il riporto con la quadrettatura il cartone veniva sostituito da un semplice bozzetto, su cui si tracciava un reticolo a maglie quadrate o rettangolari, che veniva riprodotto – debitamente ingrandito – anche sulla parete da affrescare. Il disegno veniva quindi copiato a mano libera usando la quadrettatura come guida. Il riporto a spolvero è molto efficace, ma decisamente più lento e laborioso rispetto all’incisione indiretta o ricalco, così chiamato perché – dopo aver appoggiato il cartone sull’intonachino fresco – si ricalcavano i contorni del disegno con uno stilo, un punteruolo o la cazzuola impugnata di taglio, avendo cura di non strappare o forare il supporto. Il risultato è un disegno preparatorio inciso molto evidente e facilmente riconoscibile per i tipici segni larghi dai bordi arrotondati (Foto 2).

Foto 2 – In questa antica insegna affrescata nel centro storico di Treviso si nota molto bene il disegno preparatorio inciso, probabilmente eseguito a incisione indiretta

Il riporto a incisione diretta

Per i partiti architettonici dipinti, gli intonaci a finta pietra (Foto 3) o finto mattone, i trompe l’oeil di porte e finestre (Foto 4) e i motivi geometrici o modulari il disegno preparatorio era spesso realizzato con l’incisione diretta. Non si usava il cartone, ma semplici fili a piombo, archipendoli, lunghe stecche di legno come regoli orizzontali, compassi ed eventualmente dime in legno con le sagome da realizzare, ad esempio di volute o capitelli (Foto 5).Photogallery

La stesura dei colori negli affreschi

Una volta riportato il disegno, si passa alla stesura dei colori. Nelle scene figurative si seguiva una sequenza precisa, descritta da Cennino Cennini: prima le eventuali campiture preparatorie, come ad esempio il verdaccio sotto agli incarnati, quindi le ombre proprie, poi la campitura vera e propria, e infine le lumeggiature. La sequenza restava più o meno invariata anche nei partiti architettonici delle facciate: dapprima si stendeva il colore di fondo, poi lo sfondo delle modanature, quindi le ombre proprie e infine le ombre portate e le lumeggiature. Entrambe venivano eseguite con in tono su tono con il colore principale: ad esempio su uno sfondo color nocciola si usavano il marrone scuro per le ombre e beige per le lumeggiature.Riconoscere gli affreschi con le tracce di lavorazione

Con una buona conoscenza del ciclo di lavorazione, si riesce a riconoscere un affresco soprattutto in base alle tracce di lavorazione impresse nell’intonaco, in particolare:- i limiti di giornate e pontate, facilmente individuabili grazie alle giunzioni, a piccoli salti di quota o minime differenze nella grana dell’intonaco;

- i riferimenti per il posizionamento della composizione, normalmente costituiti da linee verticali e orizzontali al centro o nei bordi della parete, e/o piccole crocette tracciate con il compasso da muro;

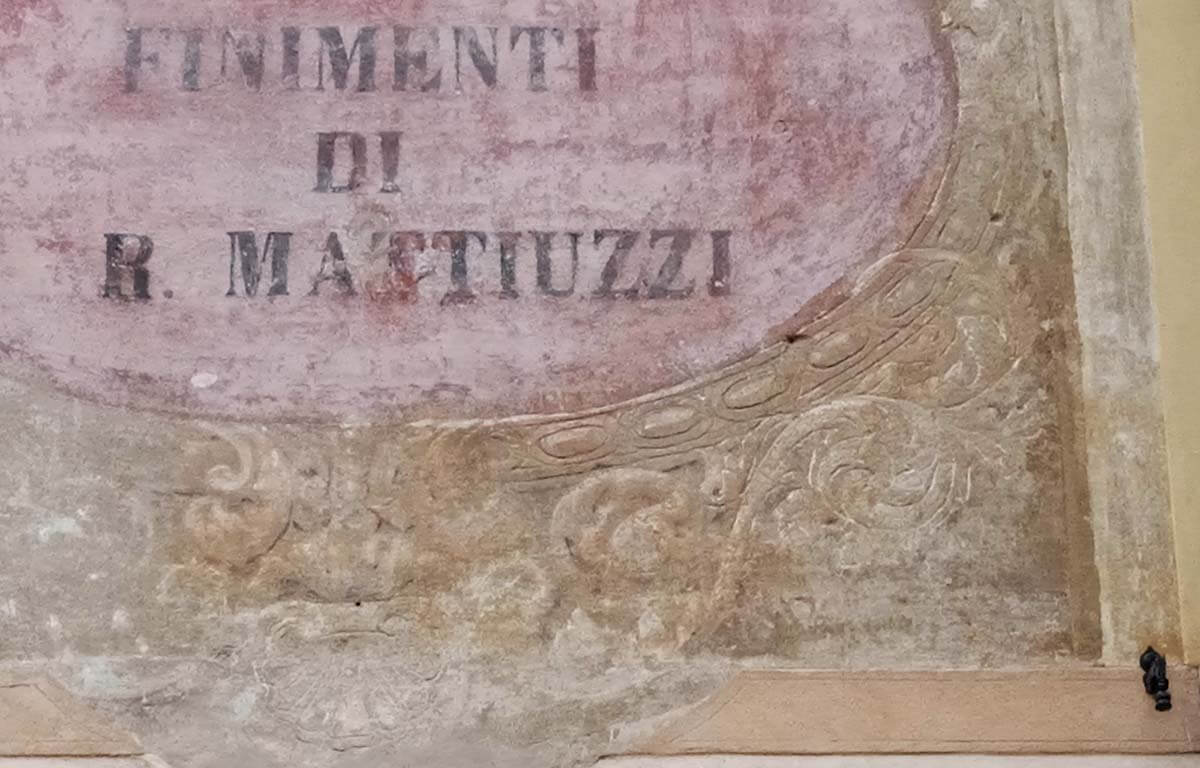

- le linee orizzontali (normalmente disposte a coppie) per il posizionamento delle scritte;

- il vero e proprio disegno preparatorio inciso, eseguito con uno qualsiasi dei metodi sopra descritti (spolvero, ricalco o incisione diretta).

Foto 7 – Casa a Nizza Monferrato (Asti): la luce radente del sole evidenzia il disegno preparatorio inciso di un partito architettonico ormai completamente illeggibile, formato dalla cornice della finestra, una fascia marcapiano con specchiature rettangolari e uno sfondo a finta pietra

Foto 8 – Bologna, chiesa di San Francesco: la presenza di aureole incise o in rilievo documenta la presenza di affreschi a soggetto religioso ormai perduti o illeggibili