Gli scavi dell’

anfiteatro romano di Volterra, un tesoro sepolto venuto alla luce casualmente nel 2015, si stanno rivelando uno dei più importanti interventi archeologici del nostro paese. Un esperimento di

archeologia globale che nasce dalla collaborazione tra

Soprintendenza, Università e Cnr-Ispc. Insieme stanno portando avanti campagne di

scavo stratigrafico e di

rilievo fotogrammetrico condotte in maniera estensiva dal 2019 ad oggi, attraverso i più moderni sistemi di indagine scientifica.

L’Anfiteatro che non c’era

Si tratta di una scoperta straordinaria per il nostro

patrimonio culturale e potrebbe riscrivere la storia di

Volterra romana, a lungo posta in secondo piano rispetto alla

Velathri etrusca. Il monumento è stato fin da subito soprannominato “l’Anfiteatro che non c’era”:

nessun sospetto o fonte storica-archivistica per un edificio mastodontico che giaceva

sotto una collina verde da quasi 2.000 anni, in prossimità di Porta Diana delle mura etrusche e a poche centinaia di metri dal teatro romano scoperto negli anni ’50.

Tutto è iniziato per caso: mettere in sicurezza un corso d’acqua secondario a seguito di un nubifragio. E così, grazie alla normativa archeologica che impone la supervisione degli esperti, è stata subito rinvenuta una

porzione di muro curvo che ha aperto le porte alle indagini, sotto la

direzione scientifica di Elena Sorge, archeologa della Soprintendenza per le province di Pisa e Livorno. Non poteva che trattarsi (per l’andamento curvo) di un

edificio ellittico appartenente (per tipologie murarie) all’epoca romana.

La ricostruzione storica dell’anfiteatro romano di Volterra

Datato intorno al

I secolo d.C., presumibilmente di epoca augustea, si pensa che l’anfiteatro sia stato utilizzato per circa 200 anni e poi abbandonato verso la fine del III secolo a causa di un

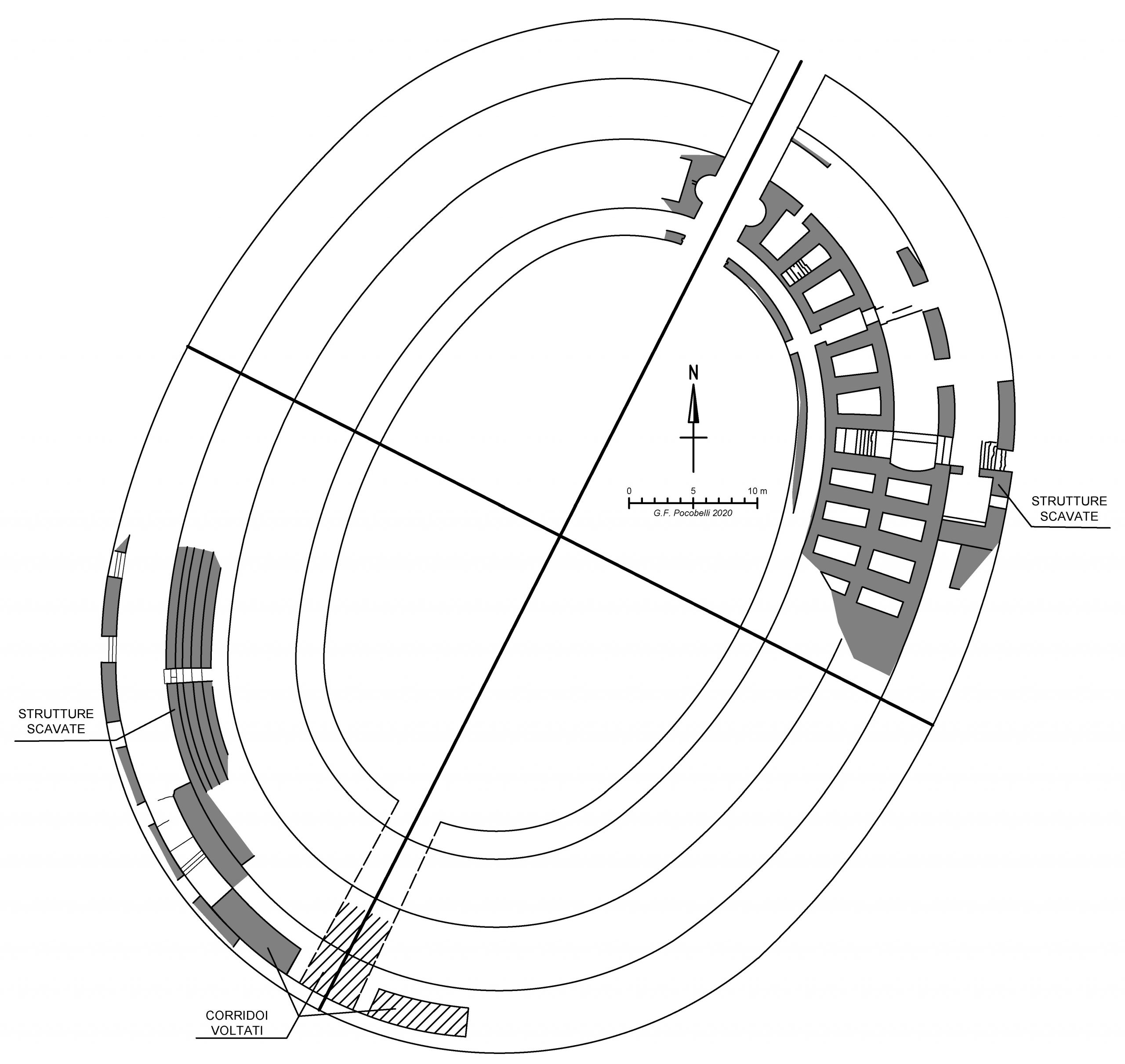

cedimento strutturale avvenuto per motivi ancora da accertare (presumibilmente un sisma). Le dimensioni dell’ovale dell’anfiteatro sono valutate in circa

65 metri per l’asse minore e

82 metri per l’asse maggiore, con una capacità stimata di 10.000 spettatori. È ormai accertato che la cavea sia articolata in

tre ordini di gradinate (

maeniana) con un portico in summa cavea. Di particolare interesse ai fini della ricostruzione storica, la scoperta di tracce datate IV-V secolo d.C. che fanno pensare a vari utilizzi dopo il crollo. Nell’arena sono stati individuati ad esempio

solchi di aratro che rimandano ad uno sfruttamento agricolo dell’area in età alto medioevale.

Anfiteatro romano di Volterra: i ritrovamenti delle ultime campagne di scavo

Come ci suggerisce l’archeologa Elena Sorge, vale la pena ricordare che negli ultimi 50 anni è la prima volta che un anfiteatro romano viene scavato per intero, attraverso

metodi scientifici stratigrafici. Dalle ultime campagne di scavo è emerso che la struttura del monumento è in parte costruita in muratura, emersa dal suolo, e in parte

scavata nella roccia della collina (si tratta della

roccia Panchino, una pietra arenaria locale di Volterra).

Le murature imponenti ritrovate nell’area settentrionale costituiscono l’ossatura portante dell’anfiteatro e definiscono i tre ordini con i

carceres (i vani con funzione statica), ancora maestosi nella loro ellissi. Qui è stato scavato anche il corridoio di servizio tra gradinate e arena, utilizzato presumibilmente per l’ingresso degli oggetti di scena. La parte meglio conservata è quella sud, dove affiorano le

gradinate che poggiano direttamente sulla roccia naturale. Con grande meraviglia è stato rinvenuto anche un maestoso

arco in pietra che ha permesso di scoprire la presenza di una

galleria voltata perfettamente conservata: serviva probabilmente per portare gli spettatori da un ordine all’altro. Riportato alla luce anche ciò che resta dell’arena, emersa a circa

otto metri di profondità.

Le moderne metodologie di indagini: il contributo di Cnr-Ispc

Per lo studio dei ritrovamenti, il Cnr-Ispc di Firenze sta dando il proprio contributo realizzando la documentazione digitale delle strutture murarie del monumento e delle unità stratigrafiche individuate nel corso dello scavo. A caratterizzare la

campagna di rilievo, guidata da

Giorgio Franco Pocobelli, archeologo e ricercatore Cnr-Ispc della sede fiorentina, sono state le tecniche di

restituzione fotogrammetrica e l’uso di software per la

modellazione 3d.

“Collimando punti topografici georeferenziati con stazione totale o GPS e applicando i principi della

stereoscopia – afferma Pocobelli – è possibile ottenere attraverso un data-set di immagini un modello a nuvola di punti geometricamente corretto, in tutto simile ai rilievi eseguiti con tecniche di rilevamento con sensori attivi, mantenendo però inalterato il

cromatismo fotografico delle evidenze archeologiche indagate”. Insomma un attento processo di acquisizione, rappresentazione grafica e modellazione tridimensionale di dati archeologici e topografici per

documentare, ricostruire graficamente e visualizzare tridimensionalmente con strumenti digitali.

L’entusiasmo non manca anche dal punto di vista dei finanziamenti: il ministero della cultura, nella figura di Dario Franceschini, dopo i primi 4 milioni e mezzo stanziati all’inizio del 2022, ha già destinato

altri 3 milioni di euro ministeriali per gli scavi dell’anfiteatro dei gladiatori.