Torino, i suoi dintorni e le sue montagne, nel 2006 hanno ospitato la

XX edizione delle Olimpiadi invernali. Per la città è stato un grande evento che ha portato

importanti ed estese trasformazioni, dentro il suo tessuto urbano e al di fuori.

Il 2006 ha

chiuso un ventennio di sperimentazioni e interventi che hanno reso la città un punto di riferimento internazionale nell’ambito delle politiche urbane. Complice un’importante continuità politica, l’ex città industriale è stata completamente trasformata, concludendo con un evento olimpico dai

bilanci economici controversi, restituiti a livello politico in modo differente a seconda delle voci e delle necessità comunicative.

Un punto fermo è il “

The Oxford Olympics Study 2016: Cost and Cost Overrun”, pubblicato dalla Oxford University. Il report ha analizzato tutte le edizioni dei giochi, estivi e invernali, che si sono svolti tra il 1960 e il 2014. Secondo i suoi dati, l’evento di

Torino 2006 è costato 4.366 miliardi di dollari. Fino al 2016 è stato secondo solo a Sochi 2014 (21.890 miliardi) e superiore alla media di tutte le edizioni, pari a 3.112 miliardi. Ha registrato anche un superamento dei costi preventivati dell’80%.

Ha portato tuttavia

innegabili cambiamenti territoriali e modificato profondamente e positivamente l’immagine pubblica dell’ex one company town città nel mondo.

Olimpiadi e trasformazione urbana di Torino

Il cuore della Torino olimpica è costituito dalle location che in città hanno ospitato le competizioni. Le trasformazioni hanno interessato principalmente

due poli nella parte meridionale della città, cui si sono affiancati

sette villaggi media.

Attorno allo stadio olimpico

Il primo intervento ha completamente modificato l’area attorno all’ex stadio comunale.

Lo

storico stadio, risalente agli anni trenta del novecento, è stato restaurato e riammodernato insieme alla torre maratona e dal 2006 è divenuto

stadio olimpico. Ha ospitato le cerimonie di apertura e chiusura e oggi è il terreno di gioco del Torino FC. Dal 2016 è diventato ufficialmente lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Storicamente votata allo sport, questa parte di città fronteggiante la Piazza d’Armi ha visto la realizzazione del

principale intervento ex novo previsto, il

Palasport olimpico. L’edificio nasce per ospitare le partite di

hockey su ghiaccio, i cui allenamenti si sono svolti anche all’interno di un rivisto complesso di Torino Esposizioni. Il progetto porta la firma del

premio Pritzker 2019 Arata Isozaki, da cui successivamente ha preso il nome con cui è maggiormente conosciuto in città, Palaisozaki. Il palasport è un semplice volume parallelepipedo la cui caratteristica principale è il rivestimento esterno, costituito da una

pelle continua di pannelli bugnati in acciaio inossidabile. È oggi utilizzato come location per eventi, spettacoli e concerti e il prossimo autunno ospiterà le partite delle ATP Finals di tennis.

Il progetto di risistemazione di quest’area non ha interessato solo gli edifici, ma si è allargato al loro esterno. Corso Sebastopoli, su cui si affacciano, è stato definitivamente chiuso al traffico creando una

nuova piazza pedonale in cui svetta la scultura “Punti di vista” dell’artista Tony Cragg.

Tra il Lingotto e Italia 61

Spostandosi più a sud si trova il secondo polo, collocato tra il Lingotto e Palazzo Vela.

Ha visto la realizzazione del

secondo edificio per lo sport costruito ex novo, l’

Oval, che, nato per il

pattinaggio di velocità, sorge su aree ex Fiat Avio in prossimità del Lingotto. Oggi è diventato una struttura polivalente per eventi e fiere a complemento del vicino polo fieristico.

Fronteggiante il Lingotto, oltre la ferrovia, gli ex

Mercati Generali all’Ingrosso (MOI) di Torino sono diventati la sede del Villaggio Olimpico. L’

area internazionale occupava in parte le belle arcate del pregevolissimo complesso risalente agli anni trenta progettato da Umberto Cuzzi, oggi da tempo abbandonato ma di prossima trasformazione. Le

residenze per gli atleti hanno comportato la realizzazione di nuovi volumi che, affidati a numerosi progettisti, sono oggi residenze. Una parte di queste per molti anni sono state uno dei principali nodi irrisolti della città: nell’ex MOI si è infatti verficiata la più grande occupazione abusiva d’Europa, oggi sgomberata.

Una nuova passerella collega il villaggio atleti con il Lingotto, scavalcando la ferrovia. Qui, ben visibile, si colloca

l’arco olimpico rosso, segno urbano simbolo dei giochi rimasto in eredità alla città ideato dallo studio torinese di Benedetto Camerana e il britannico Hugh Dutton.

Spostandosi verso

l’area di Italia 61, accanto all’ancora abbandonato Palazzo del Lavoro, il

Palazzo Vela è stato trasformato da uno degli ultimi progetti di Gae Aulenti e ha ospitato le gare di

pattinaggio artistico e short track. L’iconica copertura a guscio in cemento armato calcolata da Franco Levi e Nicolas Esquillan è, purtroppo, l’unica parte che rimane dell’edificio progettato da Giorgio e Annibale Rigotti per il centenario dell’unità d’Italia.

I sette Villaggi Media

Interventi puntuali, sebbene estesi, hanno trasformato la città in modo più diffuso.

Sette sono stati i

Villaggi Media, realizzati quasi tutti ex novo.

Spina 2 si trovava nelle vicinanze del Politenico,

Italgas nelle aree ex industriali lungo la Dora accanto a quello che sarebbe diventato il campus Luigi Einaudi dell’Università. Oggi sono entrambe residenze universitarie. Il

Riberi si è installato all’interno dell’omonimo ex ospedale militare e oggi è diventato un campus militare.

Il

Villaggio ITC-ILCO si trova in prossimità del Palazzo Vela. Ha utilizzato gli ex padiglioni progettati da Nello Renacco per Italia 61 per ospitare la mostra delle Regioni. Dopo l’utilizzo, temporaneo, per i giornalisti, è ritornato alla sua funzione: agenzia di formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

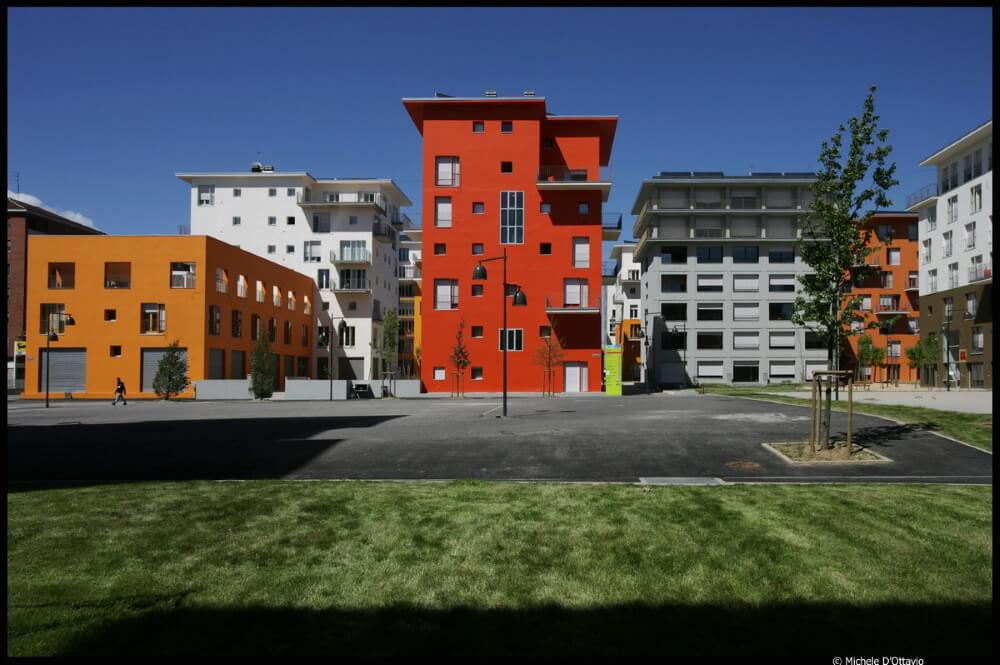

Vitali e Michelin nascono nell’area di

Spina 3, all’epoca in corso di trasformazione, e sono oggi residenze private.

Il Villaggio di Villa Claretta si trova infine a Grugliasco, centro nella prima cintura della città, ed è oggi residenza universitaria vicina al campus universitario.

In provincia e sulle Alpi

La parte sud della provincia di Torino ha ospitato due strutture olimpiche. All’interno del

Palazzo del Ghiaccio di Pinerolo si sono svolte le gare del

curling. Il progetto ha previsto l’adeguamento dell’edificio esistente, che ha acquistato maggiore unitarietà e aumentato la sua capacità. Il

Palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice, centro più piccolo sede dal 1934 del Valpe, storica squadra di hockey su ghiaccio, ha accolto gli allenamenti di questa disciplina dentro un palazzetto rivisto. Entrambi hanno mantenuto la loro funzione.

Salendo verso le Alpi per le

valli Chisone e di Susa,

Bardonecchia, Cesana Torinese, Sestrière e Pragelato sono state lo sfondo delle gare montane. I

trampolini per il salto sono stati realizzati a Pragelato. Cesana e le pendici del monte Fraiteve hanno accolto il tracciato del nuovo impianto per le gare di

bob, skeleton e slittino. Oggi sono

tutti da anni abbandonati. Sempre Cesana aveva anche la pista per il

biathlon, con l’ex Colonia Italsider divenuta base logistica e oggi hotel.

Nuove piste e nuovi impianti di risalita e di innevamento programmato hanno aiutato lo svolgimento delle gare in montagna:

sci alpino e di fondo, snowboard, half pipe.

Gli

impianti in altura erano serviti da due

Villaggi olimpici, a Sestrière e Bardonecchia, parzialmente realizzati ex novo. A

Sestrière, due complessi esistenti nati per fini turistici (ex Valtour ed ex Club Méditerranée) sono stati integrati con considerevoli nuovi volumi di bassa elevazione. Elemento di unione è una galleria vetrata di distribuzione e accesso ai servizi. A

Bardonecchia è stata ampliata una preesistenza progettata negli anni trenta da Gino Levi Montalcini (la colonia IX Maggio).

Le infrastrutture

L’evento olimpico ha anche portato una serie di interventi alla

dotazione infrastrutturale del territorio provinciale per meglio collegare il capoluogo con le vallate. Gli interventi sono stati inseriti all’interno di un progetto più ampio che ha comportato nuove realizzazioni e adeguamenti dell’esistente.

Mentre il

collegamento con Bardonecchia e Cesana è, tutt’oggi, garantito, dalla A32, è stata completata la bretella autostradale che collega Torino con Pinerolo. Da Pinerolo, Pragelato e Sestrière sono raggiungibili tramite la storica statale 23 “del Colle del Sestrière”, piccola ma fondamentale strada che è stata parzialmente adeguata. Sono state realizzate anche alcune nuove strade per il miglioramento dei collegamenti dei comuni del territorio, nell’ottica di favorire gli spostamenti.