“Equità significa maggiore resilienza delle comunità”: parla Alessandro Melis

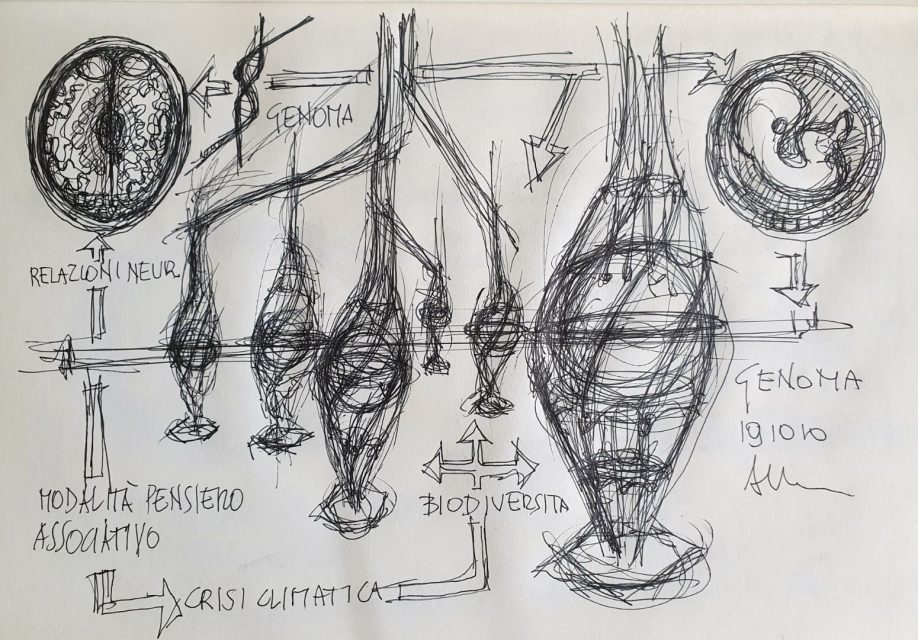

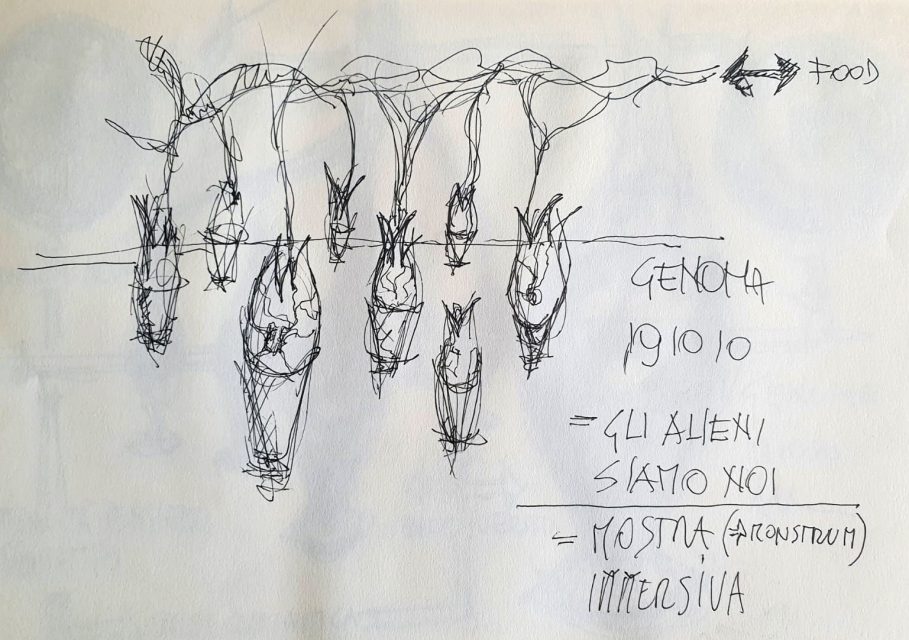

Intervistiamo Alessandro Melis, Architetto e curatore del Padiglione Italia alla 17. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. Distinguished Professor presso la Facoltà di Architettura di Portsmouth, nel Regno Unito, Melis traccia una importante correlazione tra architettura e biologia dell’evoluzione per dare una risposta efficace al tema della crisi ambientale e sistemica delle nostre società. Ci parla di sistemi complessi ed adattativi, dell’importanza della creatività come driver per stimolare la resilienza, sia dell’individuo, sia sociale, così come dell’importanza della tecnologia. Per finire con una visione ottimistica del futuro che ci aspetta, se sapremo farci responsabili nell’accettare e lavorare sulle sfide dell’oggi e di domani. In anteprima per noi di Teknoring, gli schizzi concettuali disegnati da Melis utili alla preparazione del Padiglione Italia, intitolato “Comunità resilienti”.

Nella tua biografia su Wikipedia, si afferma che, insieme a Telmo Pievani, ti è riconosciuta l’introduzione del concetto di Esattamento in Architettura. Partendo dalle ricerche di Stephen Jay Gould ed Elisabeth Vrba nel 1982 sull’exaptation, cosa avete scoperto a riguardo?

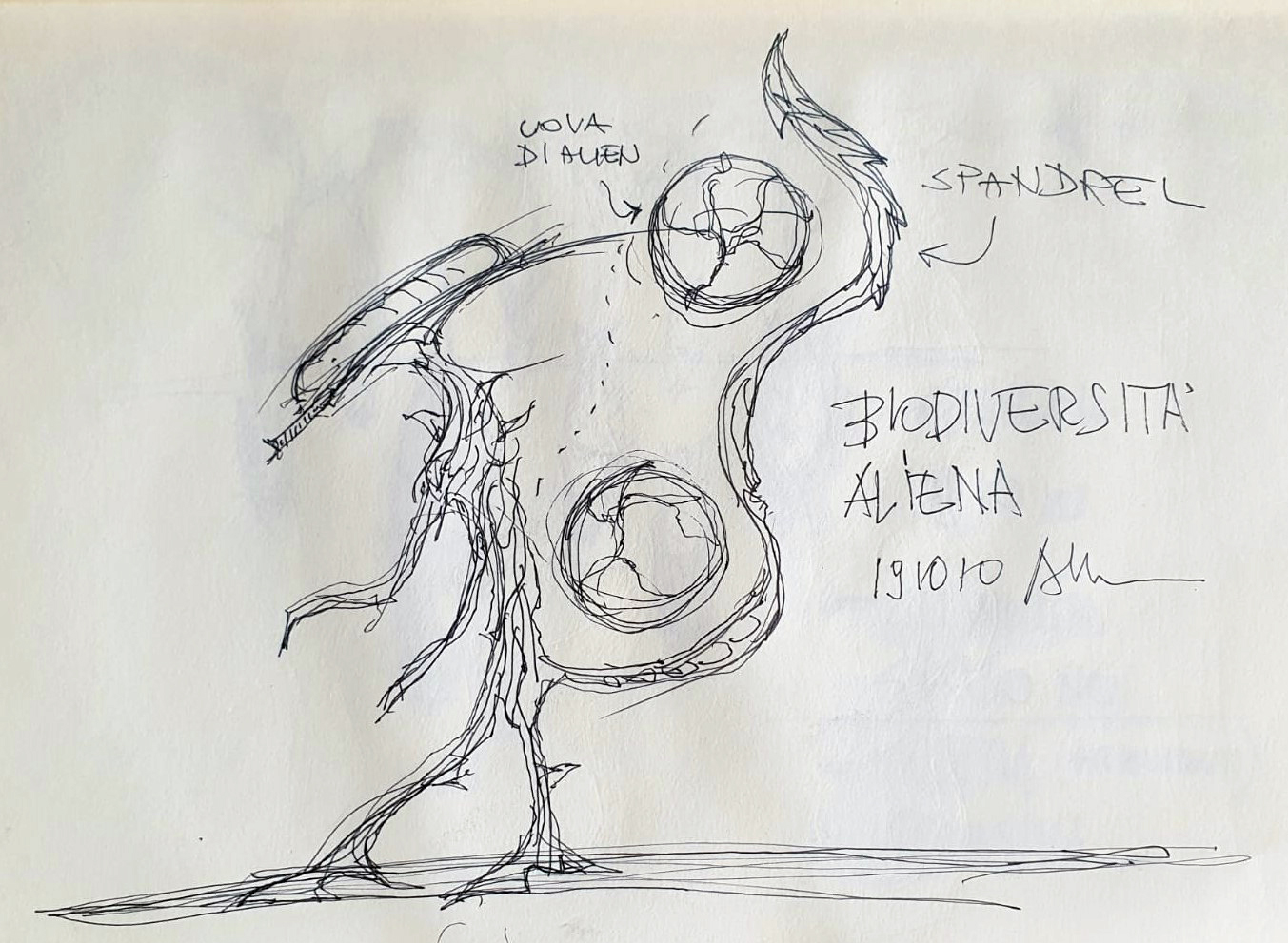

In realtà non abbiamo scoperto niente, se non il valore euristico della ricerca transdisciplinare che riguarda l’architettura e la biologia evolutiva. Mi spiego: la grande rivoluzione della biologia evolutiva, tra gli anni Sessanta e Duemila, riguarda l’estensione della tassonomia convenzionale con l’introduzione del concetto di exaptation. Ma già Darwin, nella seconda edizione de “L’Origine della Specie”, aveva capito che la selezione naturale operava con meccanismi anche diversi da quelli dell’adattamento. Allo stesso modo, le osservazioni di Telmo e mie ci hanno consentito di rilevare che esiste un grande serbatoio di possibilità nei meccanismi progettuali non deterministici, che riflettono, in architettura, il principio dell’exaptation. Questi meccanismi, in architettura, sono noti. Tuttavia, si considerano ancora marginali. Noi riteniamo che invece essi possano offrire significative opportunità di impatto. Per citare Michel Foucault: “dammi la tua tassonomia e ti dirò come pensi”.

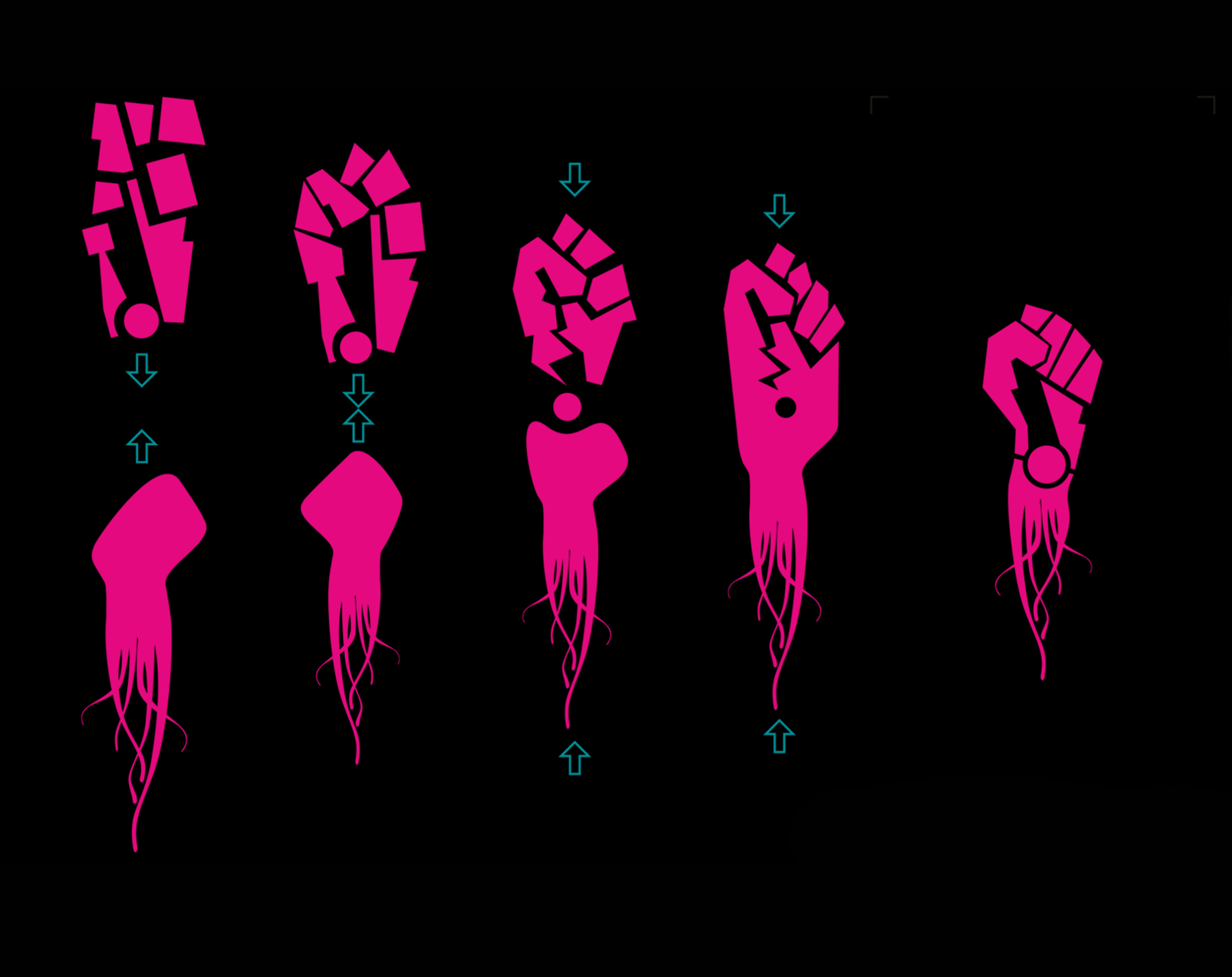

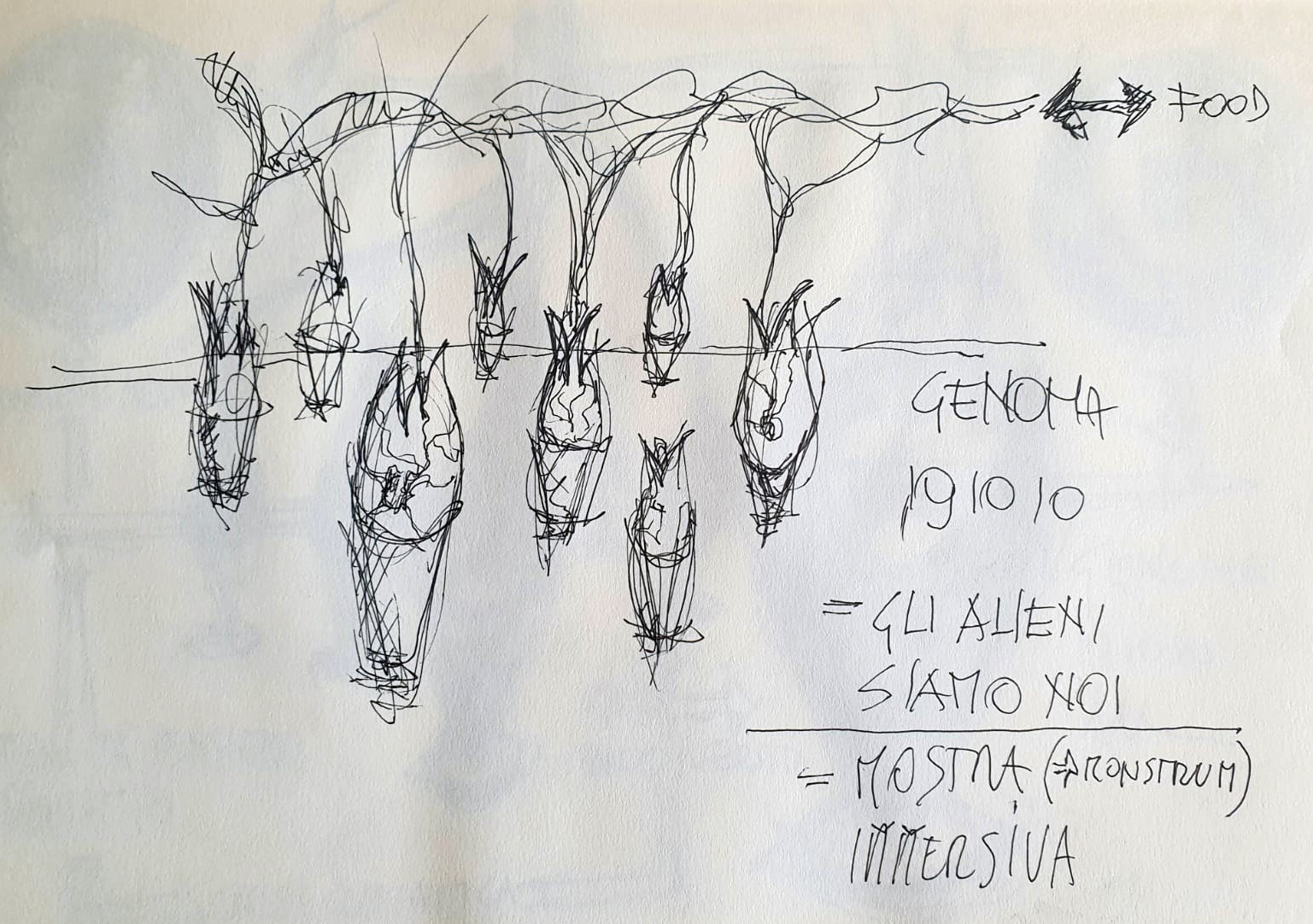

Alessandro Melis – Padiglione Italia – courtesy Alessandro Melis

Rispetto ai concetti che ci illustri, quale prospettiva verrà fornita ai visitatori del tuo Padiglione Italia per rispondere fattivamente alla Decade of Action invocata dall’ONU nel 2019, utile al raggiungimento dei pressanti obiettivi di sostenibilità attraverso l’azione globale, locale e delle persone?

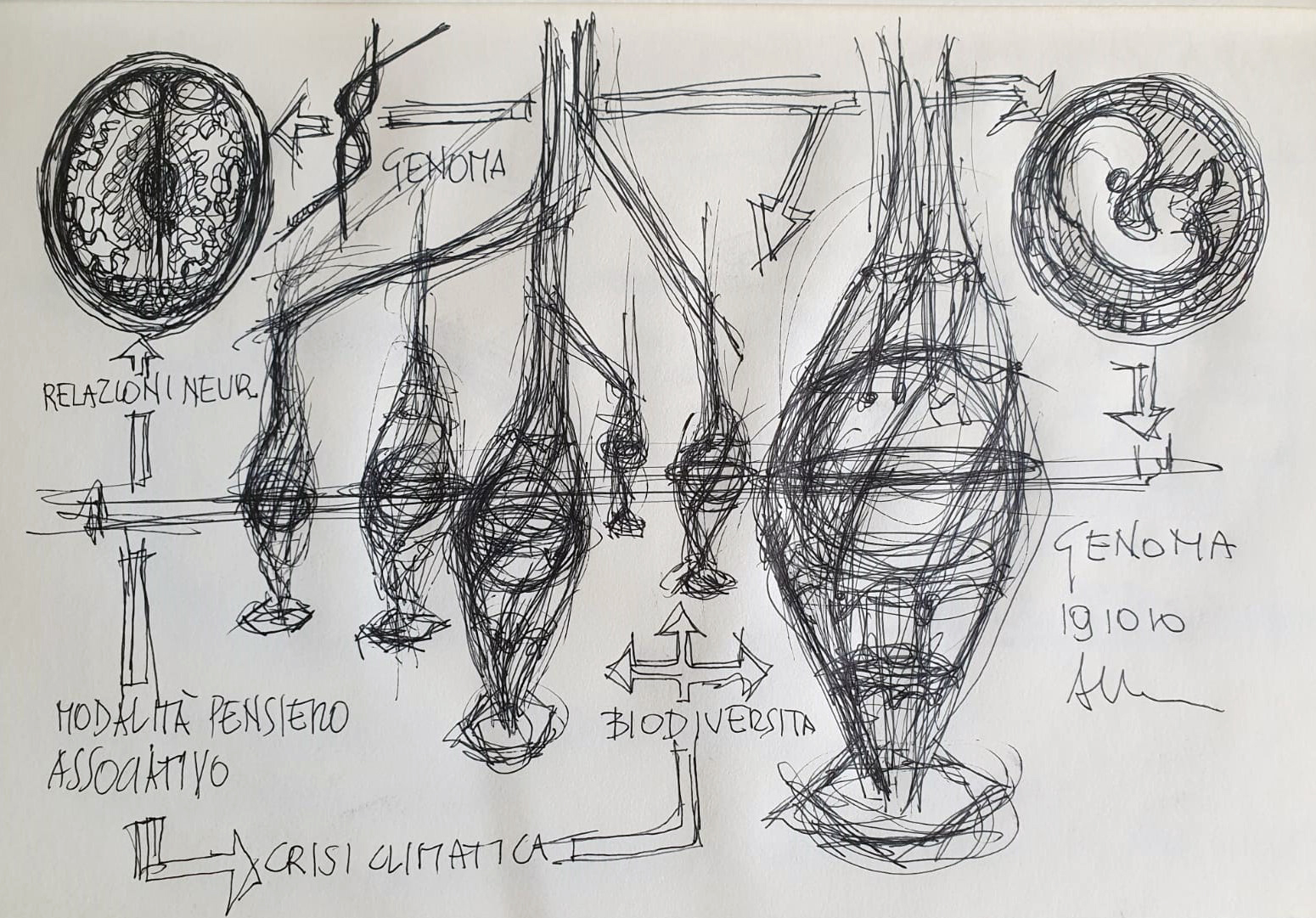

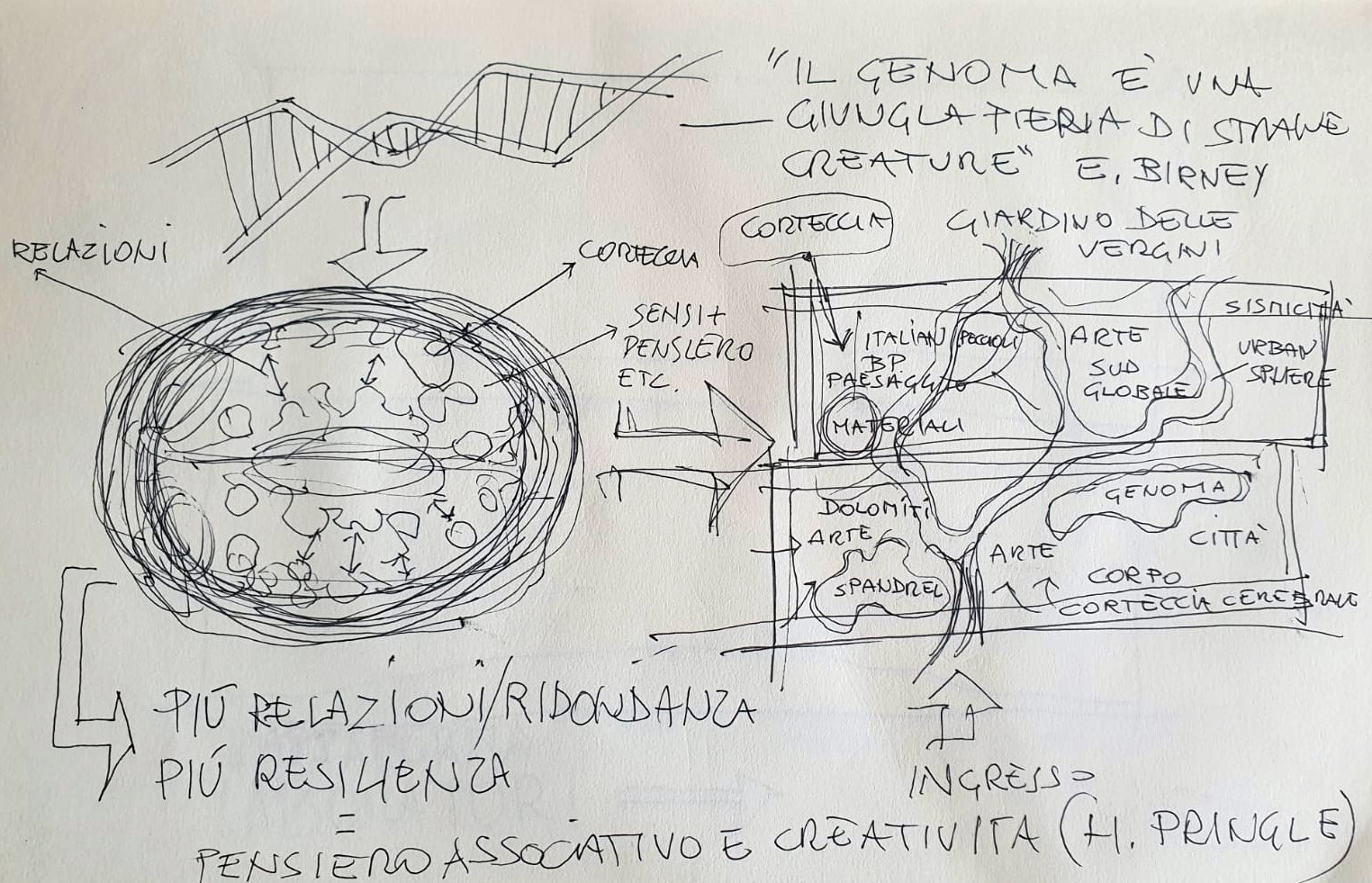

In effetti, si potrebbe dire che il motto del Padiglione Italia “lo status quo non è più un’opzione” sia un richiamo alla Decade of Action. Ciò significa che, in questa fase storica, il cambiamento è necessario e deve essere immediato. Gli obiettivi delle Nazioni Unite, ovviamente, fanno parte del percorso e della narrativa del Padiglione Italia, ma sono declinati in maniera ancora più radicale. Il Padiglione Italia ribadisce la necessità di rispondere urgentemente agli obiettivi delle Nazioni Unite poiché, se lo facessimo tra 10 anni, forse sarebbe troppo tardi e, probabilmente, bisognerebbe essere ancora più estremi. Quindi, non solo ci allineiamo a tali obiettivi, ma diciamo anche che dobbiamo andare incontro a necessità o a obiettivi ancora più radicali. Ad esempio, come la necessità non più di discutere delle città, ma dell’esigenza di avere città intrinsecamente ecologiche. Forse la cosa più interessante dell’Agenda 2030 che può essere reiterata nel Padiglione Italia, al di là del fatto che le 14 sezioni riflettono questi obiettivi, è il concetto di integrazione. Il Padiglione Italia dice che questi obiettivi non possono essere più raggiunti in modo separato, o indipendente, ma devono essere integrati gli uni agli altri. Tra gli aspetti importanti del Padiglione vi sono la necessità di strategie nexus, per esempio, così come la convergenza, come prevista anche dalle Nazioni Unite. Queste idee, però, sono esplicitate in ogni sezione, adottando una convergenza tra questioni sociali ed ambientali. Le questioni del gender balance, della diversità e dell’equità non sono puramente etiche o morali, ma piuttosto una necessità di ampliamento della piattaforma della resilienza attraverso la diversità. Ed è la biologia dell’evoluzione a darci proprio questa indicazione, in cui il tema della giustizia sociale non va dibattuto solo perché sia giusto, ma perché è qualcosa che va al di là della dell’aspetto etico. In sintesi, il concetto è questo: l’equità equivale anche alla maggiore resilienza delle comunità.

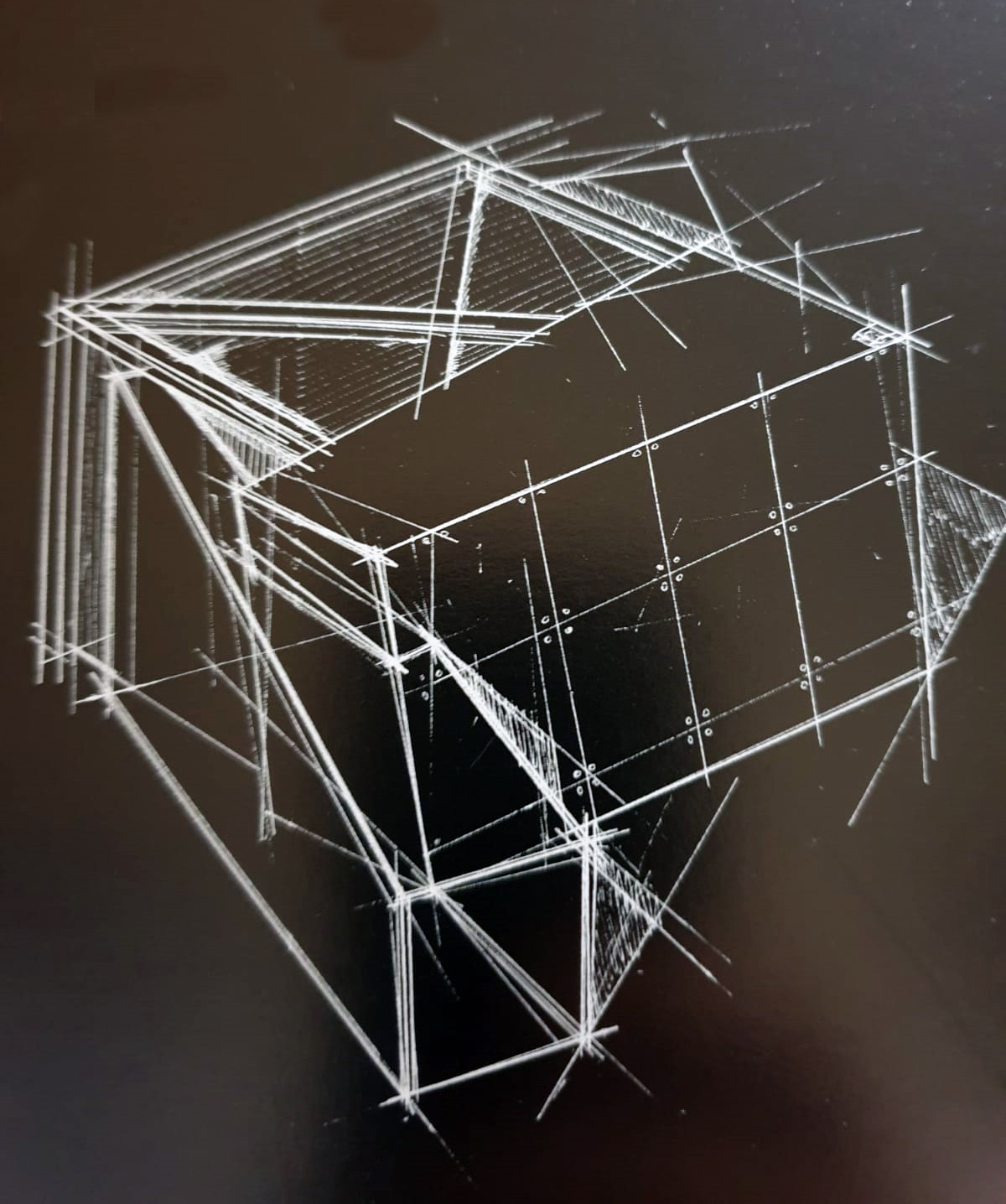

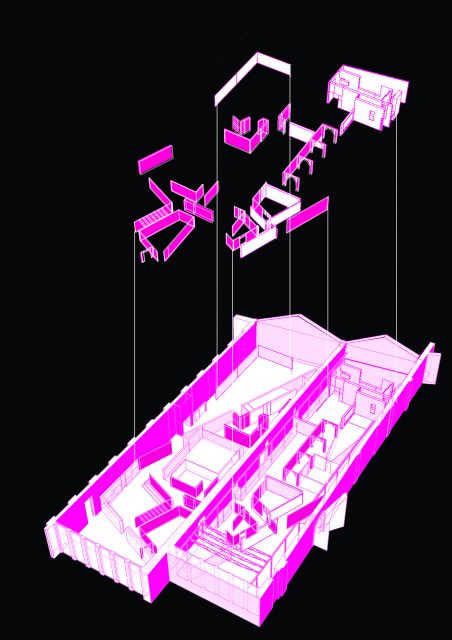

Alessandro Melis – schizzi Padiglione Italia – courtesy Alessandro Melis

Adolf Behne, nel 1923, affermava come “Mentre il funzionalista cerca il massimo possibile adeguamento ad un fine il più possibile specifico, il razionalista cerca l’adattamento al più grande numero di possibilità.” Se la resilienza di un sistema sembra essere proporzionale alle molteplicità di opzioni ed opportunità che è in grado di offrire, la forma sembra essere oggetto di un rinnovato interesse. Pertanto, come la forma può rispondere alle urgenze contemporanee di riconfigurazione dell’autopoiesi del sistema, con il fine di realizzare efficacemente una resilienza locale e sistemica?

Non sono d’accordo con questa affermazione semplicemente perché, in realtà, la biologia dell’evoluzione usa i termini ‘funzionalista’ e ‘razionalista’ esattamente in senso opposto. Il razionalista è colui che prevede uno scenario e ad esso fa corrispondere delle precise funzioni ed usi, ai quali sono in relazione, a loro volta, delle forme. Quindi, dal punto di vista della biologia dell’evoluzione, il funzionalista è in realtà aperto alle possibilità, mentre il razionalista non lo è poiché si rivolge ad un fine il più possibile specifico. Funzionalismo vuol dire anche considerare l’evoluzione come un serbatoio di possibilità, senza necessariamente avere un obiettivo specifico. Il razionalismo è invece la lettura del funzionalismo in chiave deterministica, quindi le funzioni si riferiscono ad usi specifici. Questa è un po’ la differenza che esiste tra exaptation ed adaptation. Ovviamente, Behne non poteva saperlo perché nel 1923 eravamo lontanissimi dalle ricerche degli anni Sessanta, ma fino ad un certo punto. Stephen J. Gould disse che, in realtà, lo stesso Darwin, nella seconda edizione de “L’Origine della Specie”, cominciò a capire che c’era qualcosa di non deterministico nell’evoluzione naturale. Sono però d’accordo che la resilienza sia proporzionale alla molteplicità di opzioni ed opportunità, quindi dipendente da un sistema indeterministico e non deterministico. Infatti, nel momento in cui abbiamo un’idea deterministica di scenario, rischiamo che, se quello scenario non si verifica, ogni forma disegnata in modo razionalmente funzionale per esso sia pericolosa. Pericolosa nel senso che non è sufficientemente resiliente. Mentre è vero esattamente il contrario, ossia che disegnare forme più diverse, ridondanti e variabili, come diceva Gould, ci dà la possibilità di avere forme che sono sufficientemente versatili da potersi adattare a scenari che, al momento, non siamo in grado di definire in modo razionale e quindi deterministico. Sono anche d’accordo con te su questa idea della riconfigurazione e della autopoiesi, che in realtà deriva da ricerche sempre della biologia dell’evoluzione ma un po’ di diverse, ossia quelle di Maturana e Varela. Esse vengono corroborate dalle ricerche che riguardano esclusivamente gli organismi, dalla visione o meglio, dalla rinnovata visione dell’evoluzionismo di S. J. Gould. Egli ci dice che, appunto, la resilienza locale e globale dipende dalla possibilità di realizzare forme di questo tipo. Quindi, la sistematicità risiede in queste 3 caratteristiche: la ridondanza, la variabilità e la diversità degli organismi e delle strutture che noi chiamiamo creative.

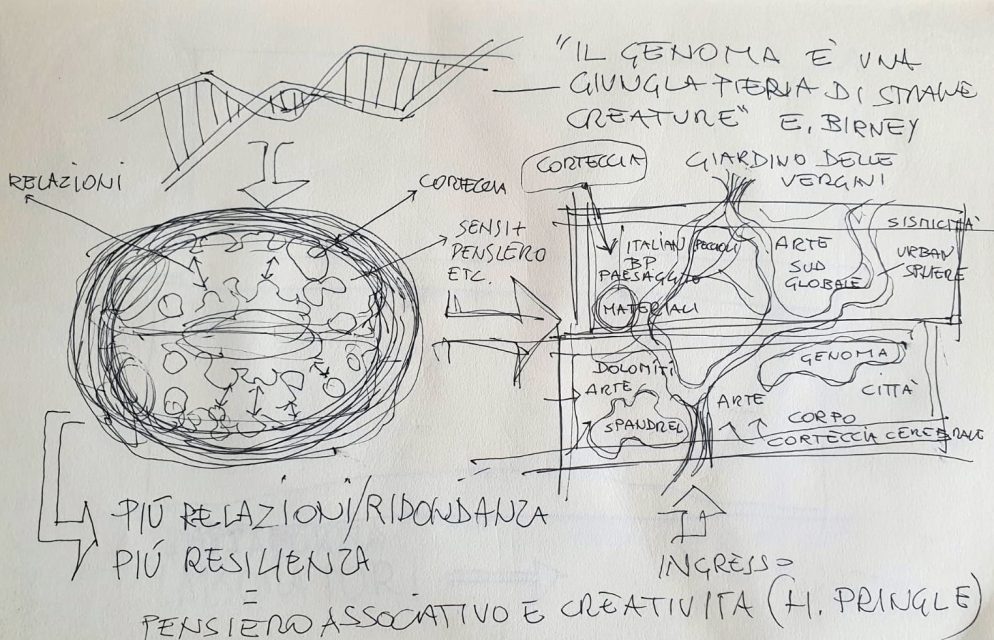

Alessandro Melis – schizzi Padiglione Italia – courtesy Alessandro Melis

Nonostante la comunità scientifica sia piuttosto compatta nell’indicare nella specie umana la causa e la soluzione della crisi ambientale che stiamo vivendo, invocando un approccio maggiormente consapevole, per contro la pandemia di COVID-19 sembra invece avere esacerbato le disuguaglianze, la vulnerabilità e la frammentazione sociale, dove l’interesse privato sembra prevalere su quello pubblico. Alla luce delle necessità del nostro pianeta e delle reali risposte divergenti che invece offre la società globale, ritieni vi sia una speranza per il futuro delle comunità umane nel medio-lungo periodo? Quali prospettive per il 2100?

Sì, sono fondamentalmente ottimista. E proprio perché la storia, soprattutto se interpretata in senso di tempo profondo e quindi non quella degli ultimi 2.000 anni, ma degli ultimi 200.000 anni, ci dice che, ogni volta che ci troviamo di fronte ad una crisi globale, la società si sposta dalla parte inerziale verso quella più radicale, più visionaria. Quindi, tutto quello che dici è assolutamente vero, ma questi sono ancora i segni della società inerziale e della sua staticità. Cerco di spiegarmi meglio. È vero che la soluzione delle crisi ambientali risiede nell’uomo e che l’uomo ne è anche la causa ma, in realtà, questa affermazione ancora riproduce il pregiudizio della scacchiera di Huxley, sempre per citare S. J. Gould. In realtà, la crisi ambientale è crisi solo per l’uomo. Per l’ambiente non è nessuna crisi. Quindi, in realtà, è un problema nostro e noi siamo la soluzione, ma non per il pianeta, non per l’ambiente, ma per noi stessi! Cioè, secondo la lettura della biologia dell’evoluzione e del concetto di niche construction, il problema che ci troviamo ad affrontare non è il cambiamento dell’ambiente e che la Terra potrà avere dei problemi, ma che semplicemente non abbiamo gli strumenti evolutivi per poterci adattare ad un cambiamento troppo veloce. Il pianeta se ne farà una ragione: come sappiamo, è andato oltre il 99% delle estinzioni di massa. Quindi, è assolutamente vero che l’uomo è la causa e anche la soluzione della crisi ambientale, ma dobbiamo stare attenti a cosa intendiamo per crisi ambientale. La crisi ambientale è la crisi dell’umanità, non del pianeta. Che siano 400 ppm o che siano 800 ppm, al pianeta Terra cambierà poco. Semplicemente, non ci saranno più quelle nicchie che consentiranno all’uomo di sopravvivere. Questo occorre precisarlo, perché aiuta anche a rispondere alla seconda parte della domanda.

Alessandro Melis – schizzi Padiglione Italia – courtesy Alessandro Melis