Enzo Mari e la forma del designer

Se i server di Pinterest non fossero robusti ed efficienti oggi correrebbero il rischio di ‘crashare’ alla prima ricerca su Enzo Mari, tanto è vasto e di valore il suo lascito, per il quale nessuna catalogazione iconografica sarà mai abbastanza esaustiva.

E, ora che non c’è più, alla sua leggendaria, e solo talvolta apocrifa, ruvidità sopravvivono immagini, oggetti, teorie, filosofie, prese di posizione alle quali non si potrà più fare orecchie da mercante.

Non la mandava a dire, Mari. Ad esempio, definì Koolhaas un vetrinista pronografico; il design, l’architettura, la civiltà occidentale, morti, tutti. Preferiva il terrorismo: “la gente pensa che sia una cosa brutta, ma se ci pensassero meglio, si renderebbero conto che in fondo non è poi così male, serve a cambiare le cose”.

Fare le cose secondo Enzo Mari

Uno dei luoghi comuni, o – se vogliamo – uno dei principi ricorrenti nel design contemporaneo, è fornire ai prodotti il carattere che quelli a corto di inventiva (non solo lessicale) definiscono “matericità”.

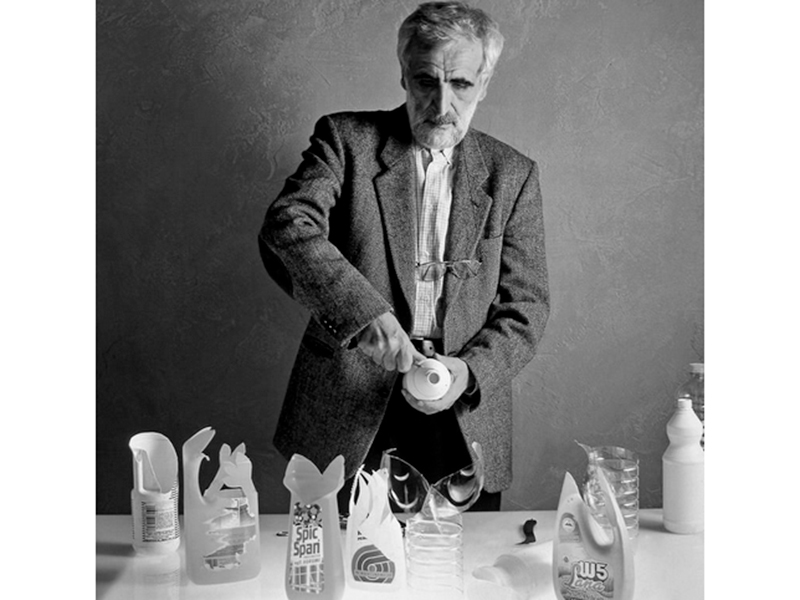

Per Mari, prono al mantra “la forma è tutto”, il design (pur morto, come poche righe fa) consisteva nel creare appunto forme. Ed era decisamente bravo in questo.

Che si tratti di una sedia, un tavolo, un bicchiere, un vaso, una teiera o un tagliacarte, ogni oggetto veniva ridotto nella forma più semplice possibile, ma perfettamente proporzionato e dettagliato.

E il bello è che nel suo caso davvero il design è tattile, al punto da desiderare di prendere ogni oggetto e usarlo, piuttosto che guardarlo semplicemente.

Designer e operai

Enzo Mari non voleva accontentare i clienti, o chi si trovava ad aver a che fare con i suoi oggetti, i suoi progetti: lui voleva soddisfare gli operai che realizzano i prodotti.

Cercava di promuovere il concetto di manifattura, per la quale è imprescindibile una cultura del lavoro, costruita sul lungo apprendistato, per infine “pensare con le mani” per poter essere liberi da condizionamenti magari ereditati inconsapevolmente.

In questa sua visione metà bolscevica metà innovativo-elitaria, i designer dovrebbero avere la responsabilità di liberare i lavoratori dalla fatica di ciò che chiamava “lavoro alienato”, creando prodotti stimolanti da realizzare, avere il potere della trasformazione.

Le contraddizioni della tecnologia

Pur nella loro apparente a-sincronicità le teorie pseudo-marxiste di Mari si rinforzano e si rivelano quanto mai adatte alla contemporaneità quando si vira, ad esempio, sulla “sfida schiacciante nel design” di prodotti tecnologici come laptop e telefoni cellulari, il cui aspetto non ha alcuna relazione con le loro molteplici funzioni.

In un’intervista rilasciata dopo aver vinto il Compasso d’oro alla carriera nel 2011, picchiò ancora sul chiodo (in tutti e venticinque i modi che conosceva) per ribadire che la tecnologia “al giorno d’oggi semplifica la conoscenza, e invece andrebbe approfondita. Il cervello è il computer più potente della galassia, e la mano è lo strumento perfetto per dare forma alle cose. Non si possono sostituire con strumenti tecnologici limitati e vincolati, che devono rimanere ciò per cui sono stati concepiti: aiuti pratici”.

Eppure, se solo fosse stato meno tetragono nei suoi confronti (e chissà se lo era davvero), oggi nell’epoca della comunicazione X.0 e dell’esasperata innovazione digitale, molti potrebbero seguire più attentamente le sue teorie, dal rigore creativo.

Soprattutto in linea con i temi tanto caldi e dibattuti, come sostenibilità e riciclo, “perché servono meno oggetti, e quelli da mettere in produzione devono essere buoni, utili e durevoli al servizio di una nuova società. È ora di dire basta a quelle cose che sono in linea con le prospettive di mercato. Serve più onestà nel progettare e più consapevolezza”.